南平市红星滑坡泥石流特征及成因

2014-03-01黄国平柳侃叶龙珍

黄国平,柳侃,叶龙珍

(1.福建省地质灾害防治重点实验室,福州 350002;2.江西省赣南地质调查大队,赣州 341000)

1 概述

滑坡-泥石流灾害是我国主要的一种地质灾害,每年因滑坡-泥石流灾害造成的死亡人数数以百计。滑坡-泥石流就像一对孪生姐妹,如影随形,形成严重的灾害链。2008年汶川大地震诱发的滑坡-泥石流及2010年舟曲“8.8”泥石流灾害,举世震惊。相关学者对滑坡-泥石流研究从未间断,从不同层面、全方位进行了深入研究[1-6],为滑坡-泥石流灾害防治积累了丰富经验。

2010年6月13~26日,南平市延平区经历了一次强降雨过程,过程降雨量达684.8 mm,引发了多达14 610处山体滑坡、崩塌、泥石流。红星村立墩自然村滑坡-泥石流灾害形成于6月18日,强降雨中,引发了村庄周边多处滑坡,摧毁了多栋民房并造成1人死亡,村民为避灾躲进了村后礼堂,下午4点半左右,山洪携带沟谷两侧滑体形成泥石流,摧毁沟口礼堂,造成26人遇难,1人失踪,其中有2位即将临产的孕妇[7]。

2 地质环境条件概述

红星村立墩自然村位于南平市区北东方向直线距离约7 k m处,处于丘陵与低山的过渡地带,山顶标高一般400~500 m,相对高差50~150 m,自然坡度20°~35°。民房集中坐落于北东向沟谷中,沿山脚布置,地面标高330~345 m,坡脚建房切坡较普遍,沟中部为进村道路、溪流及菜地,村礼堂位于村庄的尽头(图1)。

小溪为常年性溪流,流量随季节变化大,为暴涨暴落型溪流,旱季基本能保证自然村200多人的生产生活用水。

自然村及其周边地层不发育,除表层覆盖残坡积层外,大面积出露燕山早期浅灰色中细粒花岗闪长岩,岩石风化强烈,砂土状全-强风化厚度,一般5~10 m,局部大于20 m。

3 滑坡-泥石流基本特征

滑坡由A、B、C、D四个独立滑坡组成,均为突发性土质滑坡,事先没有出现任何变形预兆,其中滑坡B、C、D为沟谷泥石流的形成提供了丰富的物质来源(图1)。

3.1 滑坡特征

图1 滑坡-泥石流分布图Fig.1 Landslide-debris flow distribution

滑坡A:位于自然村北侧,微地貌为簸箕形,主滑坡平面呈半圆形,主轴长40~50 m,平均宽约75 m,面积约3 375 m2,厚度2~3 m,体积约8 438 m3。滑体主要由残坡积砂质粘性土组成,大部分滑体堆积坡脚,仅少量滑体残留在裸露的滑面上,滑体上直径50 cm的高耸大树从滑坡后缘滑至坡脚。滑坡前后缘高差约35 m。滑坡后缘壁陡倾,滑面中下部呈直线型,产状180°∠35°~40°。滑带土为含砂粘性土,滑床为强风化花岗闪长岩(图2)。滑体摧毁坡脚民房6栋(30多间),并造成一人死亡。

图2 滑坡A全貌(方向:345°)Fig.2 Panorama of Landslide A (direction:345°)

滑坡B:位于沟谷上游,微地貌处于斜坡微凹部位,坡面林木茂盛。滑坡平面形态呈长条形,前后缘高差约35 m。滑体主轴长80 m,宽约60 m,面积4 800 m2,滑体厚度2.0~3.0 m,体积约12 000 m3。滑体迅速下滑后堆积于坡脚农田中,成分为残坡积粘性土。滑面平直,产状200°∠40°~50°,局部见明显擦痕。滑带土为粉质粘土,厚度2~3 cm。滑床为强风化花岗闪长岩。现场仍有大部分滑体堆积于沟谷(图3、图4)。

滑坡C:位于沟谷中游,滑坡后缘为小山路,坡脚为冲沟,相对高差10~15 m。滑体主轴长约20 m,宽80 m,厚2~3 m,面积约1 600 m2,体积约4 000 m3,主滑为180°。滑体为残坡积砂质粘性土;滑面较平直,产状180°∠65°~75°;滑床为强风化花岗闪长岩(图5)。滑体堆积于冲沟中,造成临时堵塞,不仅为泥石流提供了物质来源,也为泥石流蓄积了势能。

图3 滑坡B及后缘强风化岩滑动界面Fig.3 Sliding interface of strong weathering at the trailing edge of Landslide B

图4 滑坡B前缘沟谷中滑坡堆积体Fig.4 Landslide deposits at the front edge valley of Landslide B

图5 滑坡C全貌Fig.5 Panorama of Landslide C

滑坡D:位于村礼堂的左侧,根据滑动前后差异,分成左、右两个滑块(图6、图7)。右滑块距礼堂约60 m,发生于泥石流之前,平面形态呈长条形,滑面形态为直线形,前后缘相对高差约35 m,主轴长70 m,宽约40 m,厚度约2 m,面积约2 800 m2,体积约5 600 m3,主滑355°。滑体为残坡积砂质粘性土,滑面为残坡积土层与强风化岩分界面。左滑块位于村礼堂左侧,平面形态呈半圆形,滑面形态为直线形,前后缘相对高差约25 m,主轴长40 m,宽约90 m,厚度约2~3 m,面积约4 800 m2,体积约9 600 m3,主滑360°。滑体为残坡积砂质粘性土,滑面为残坡积土层与强风化岩分界面。该滑块发生于礼堂被泥石流冲毁之后,滑体前缘越过被泥石流冲毁的村礼堂、沟谷及公路,抵达对岸,摧毁对岸坡脚两栋民房,为高速跳跃式滑坡。

图6 滑坡D侧貌Fig.6 Side land form of Landslide D

图7 滑坡D正貌Fig.7 Front land form of Llandslide D

3.2 泥石流特征

(1)泥石流特征

泥石流是造成“6.18”重大人员伤亡的主要灾害,按该泥石流活动特征,划分成两部分,即形成-流通区和堆积区(图1)。

形成区和流通区没有明显界限,形成区即是流通区,长约550 m。从物质补给来源看,从上游到下游均有物质提供,但主要物质供给来源于滑坡C、B、D,其发生时间前后相差不大。滑坡B发生于沟谷的上游,滑体主要堆积于沟床,大部分滑体仍然残留原地(图4),仅有约5 000 m3被山洪携带成为泥石流的固体物质。滑坡C和D右块段合计约9 600 m3全部成为泥石流固体物质,加上泥石流沿途削刮加入的泥沙,固体物质总量约有15 000 m3。

施工技术人员在选择材料时,因组成材料及混凝土质量关系紧密,需注意其颗粒的大小,沥青混合颗粒和粗集料的直径最为接近,如此配比材料可保证公路路面的稳定及防滑性。施工技术人员在选择细集料时,需留意材料自身的含泥及含沙量。不建议应用存放较久的,应选择新鲜的集料,因此其稳定性及抗压性,会随着存放时间的增加而越来越差。

堆积区位于沟溪两岸,上至沟口的村礼堂,下至村口,长度达200 m左右。泥石流冲出沟口后,冲毁横亘在沟口的村礼堂及其附近房子,堆积于溪边及其两侧的菜地、鱼塘及道路上,大部分流体随着溪流被冲走(图8、图9)。由于后期抢险救灾动用了大型机械挖掘,堆积体已完全破坏,现场看到礼堂废墟上的堆积物,主要为后期滑坡D左滑块滑体与泥石流的混合体,长约100 m,宽60 m,厚1.5~4 m,上厚下薄,大致呈扇形,物质成分主要为砂质粘性土,下游颗粒较粗,为中-粗砂。

立墩自然村有上百年历史,据老人反映,后山沟谷也曾诱发过泥石流,但规模小,危害轻微。以后数十年未曾出现过,这次是最大最严重一次,证明该沟谷发生泥石流灾害的频率较低,为低频泥石流沟谷。

图8 泥石流堆积Fig.8 ebris flow deposits

图9 泥石流漫淹立墩村Fig.9 Debris flow inundating Lidun Village

(2)泥石流性状及相关计算参数[8-10]

根据气象资料,6月18日之前,连续6 d的降雨土体已经完全处于饱水状态,地下水开始向沟谷低洼处排泄。18日早上开始下暴雨,持续时间长达8 h,沟谷狭口以上汇水面积160 000 m2,按当日降雨量200 mm/d,沟谷洪水流量约32 000 m3/d,沟谷洪水水量大于沟谷中松散固体物质,固体物质平均占46.87%,但滑坡D右块段靠近沟口,实际上流通区固体物质仅占28.12%,按泥石流物质状态分类定义,该泥石流为稀性泥石流。现场调查,冲沟两侧基本没有固体物质残留,在沟谷狭口处民房墙壁上,可见泥流溅痕,高度达5 m左右(图10~12),上述两个特征也证明该泥石流属稀性泥石流。

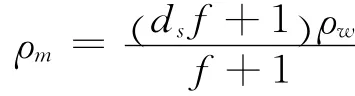

①泥石流密度计算

式中,ρm为泥石流密度(t/m3);ρw为水的密度(t/m3);ds为固体物质相对密度,取2.6;f 为固体物质体积和水的体积之比,取0.281 2。

经计算,ρm=1.351 3 t/m3,泥石流呈流动果汁状。

②流速计算

根据工程类比法,参照相关经验公式计算流速,公式如下:

式中,υm为泥石流断面平均流速(m/s);Rm为泥石流流体水力半径(m),取泥位深度4 m;I为泥石流流面纵坡降比(%);1/n为清水河槽糙率,取n=4.5;α为阻力系数

式中,φ为泥石流泥砂修正系数;ρs为泥石流固体物质密度(t/m3)。

经计算,υm=6.18 m/s,泥石流速度非常快。

4 滑坡-泥石流成因机制分析

4.1 地形地貌

立墩自然村位于低山-丘陵之过渡带,属滑坡、崩塌、泥石流易发地带。山体连绵起伏,沟壑纵横,相对高差50~150 m,自然斜坡多呈凸坡和直线坡,坡度25°~35°。村后山沟谷呈北东东方向,长约550 m,汇水面积约0.16 k m2。沟谷上游和下游呈“U”型,纵坡降117‰;中游呈不对称的“V”型,纵坡降300‰,冲沟偏向右岸,上宽2~4 m,深1.5~3 m,长度300 m;沟口形成峡口,这种地形有利于迅速汇集地表雨水,形成洪流。

图10 泥石流下游沟谷及泥痕飞溅Fig.10 Mud splashing in lower valleys

图11 泥石流上游沟谷地貌Fig.11 Catch ment landform in upper valleys

图12 泥石流中游沟谷陡坡流通区Fig.12 Steep flow-zone in middle valleys

4.2 岩土体物质结构及组成

立墩处于低山与丘陵的过渡地带,大面积出露燕山晚期花岗闪长岩,岩石风化强烈,表层普遍覆盖一层残坡积层。厚度变化较大,一般2~3 m,坡脚局部可达5 m左右。植物根系发育,土质较疏松,透水性较好,遇水易软化变形(重塑剪试验值c=5~8 k Pa,φ=5°~7°)。该层无论从颜色还是土体结构及力学性质均有别于下伏强风化岩石。由于分布广泛,为区内滑坡-泥石流提供了丰富的物质来源。

4.3 人类工程活动

立墩自然村位于北东向“U”山沟中,受地形及场地限制,沿山沟两侧坡脚建房切坡现象很普遍,切坡高3~9 m,坡度50°~75°,形成高陡临空面,改变了原始斜坡结构与应力平衡,且普遍没有采取防护措施,斜坡处于极限平衡状态。切坡造成残坡积层高悬于房屋之上,一旦滑动,将迅速摧毁坡脚民房,造成人员伤亡和财产损失。滑坡A、D均与建房切坡密切相关,其中滑坡D左滑块是典型的高速运动滑坡之一,其大部分滑体叠加堆放于村礼堂废墟上,由于其滑动晚于沟谷泥石流近2 h,所以未引起足够重视,可以说,如果泥石流不发生,滑坡D仍然会造成重大的人员伤亡事件。

4.4 植被

自然村周边植被以毛竹林为主,除滑坡B地表为杉木林外,滑坡A、C、D地表均为毛竹林。毛竹根系特别发育,根须盘根错节,相互交织成网,形成一个整体,对表土稳固起到较好作用。但毛竹根系发育较浅,一般深度2 m左右,根系发育深度基本未超出残坡积层与强风化层的分界面。毛竹作为当地的主要经济林之一,需要定期松土施肥,特别是春、冬两季竹笋挖掘,地表经常开挖得凹凸不平,表水容易汇集、入渗,在根系底部,即残坡积层和强风化交界面逐渐汇集,软化土体,形成一个软弱面,该软弱结构面一旦贯通,在上覆土体及植被重力作用下就会产生快速滑动。

4.5 强降雨

特殊的气象条件是泥石流形成的必要条件之一,2010年6月13~27日的强降雨过程突破了南平市有气象记录史以来的极值,历时之长、强度之大均创造新的历史记录。在“6.18”灾害发生以前,南平市普遍经历了5天的小雨、中雨到大雨的持续交替过程,土体经过雨水充分入渗,完全达到饱和状态,在土体自重及林木重压下,斜坡处于极限平衡状态,只要外部动力条件稍有改变,斜坡就可能失稳。6月18日南平市迎来了新一轮大暴雨袭击,大暴雨从早上8时左右开始,一直持续到下午5时左右,过程降雨量普遍达到200 mm以上。持续的大暴雨不仅触发了大面积的群发性滑坡,同时也为沟谷泥石流提供了大量水源,沟谷中的雨水汇集后变成洪流,裹挟着滑坡物质形成泥石流灾害。

5 结论

立墩自然村“6.18”滑坡-泥石流灾害是一次重大的地质灾害事件,共造成26人死亡(其中2名孕妇),1人失踪。

有利的地形地貌及岩土体特征是滑坡-泥石流灾害形成的内因条件,持续多天的强降雨是滑坡-泥石流灾害的主要诱因。滑坡均为浅层土质小型滑坡,除降雨外,其影响因素还与地形地貌、建房切坡、植被、岩土体等多种因素有关。

村后山沟谷具备陡峭有利于集水、集物的地形,两侧有丰富的松散堆积物,极端气象形成的集中强降雨等条件。

地质灾害以灾害链的形成出现,滑坡为沟谷泥石流提供了大量物质来源,泥石流在搬运滑坡堆积物的同时造成了重大的灾害。

[1]余斌,杨永红,苏永超,等.甘肃省舟曲8.7特大泥石流调查研究[J].工程地质学报,2010,18(4):437-444.

[2]戴福初,李焯芬,黄志全,等.火山岩坡残积土地区滑坡泥石流的形成机理[J].工程地质学报,1999,7(2):147-153.

[3]唐川.汶川地震区暴雨滑坡泥石流活动趋势预测[J].山地学报,2010,28(3):341-349.

[4]徐梦珍,王兆印,漆力健.汶川地震引发的次生灾害链[J].山地学报,2012,30(4):502-512.

[5]倪化勇,郑万模,唐业旗,等.汶川震区文家沟泥石流成灾机理与特征[J].工程地质学报,2011,19(2):262-270.

[6]岳丽霞.浙江省泥石流形成及成灾特点[J].山地学报,2012,30(1):87-92.

[7]福建省地质工程研究院.南平市红星村立墩自然村滑坡-泥石流应急调查报告[R].2010.

[8]工程地质手册编委会.工程地质手册(第四版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[9]中华人民共和国国土资源部.泥石流灾害防治工程设计规范(DZ/T 0239-2004)[S].2004.

[10]中华人民共和国国土资源部.泥石流灾害防治工程勘察规范(DZ/T 0220-2006)[S].2006.