隧道区滑坡防治方案研究

2014-03-01成永刚王全才范安军

成永刚,王全才,范安军

(1.四川公路工程咨询监理公司,成都 610041;2.中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所,成都 610041)

1 引言

随着近年来我国交通建设的快速发展,铁路、公路向山区发展的过程中,很多隧道修建于依山傍水的斜坡体,而孕育于不稳定斜坡体中的滑坡对隧道的安全形成了直接的安全隐患,由滑坡引发的隧道病害在隧道施工过程中及运营的过程中时有发生,并随着我国隧道数量的不断增加而呈现出日趋严重的态势。从相关文献看,个别线路中的变形隧道占全线隧道总数的70%~80%[1],这不仅严重影响了隧道的安全运营,而且耗费了大量的人力、物力和财力。

关于隧道区滑坡防治方案的研究目前主要针对隧道和滑坡两方面分别进行研究的较多,将两者结合起来进行研究的则相对较少。对两者进行结合研究的方面,则主要集中在隧道区滑坡发生机理、地质力学模型方面的研究。如文献[1~4]依据坡体病害地段地质结构模式,对隧道变形类型、滑坡与隧道的相互作用机理方面进行了研究;文献[5]、[6]对蠕动性滑坡隧道的变形规律及灾害预测进行了研究;文献[7]、[8]利用模型试验对隧道区滑坡整治中的抗滑桩设计方法进行研究。

工程实践中,由于隧道与滑坡分属两个不同的专业,造成技术人员在制定隧道区滑坡防治方案时,往往单方面从隧道专业方面或单方面从滑坡防治方面对隧道区滑坡病害进行治理,而不能有效的依据隧道病害特征,结合隧道与滑坡的相互位置关系及滑坡的性质对病害进行有效的治理,常常造成了隧道病害治理的不彻底或滑坡治理工程的不合理,形成了较大的工程浪费或为运营阶段的隧道安全留下了较大的安全隐患。基于此,对隧道区滑坡防治方案的系统化研究是一项紧迫而十分必要的工作。

2 隧道与滑坡的相互位置关系

隧道作为路线重要的结构物穿越滑坡体时,随着隧道的走向与滑坡滑动方向的不同,隧道既有类似于桥梁以“点”状与滑坡接触的形式,也有类似于路基以“线”状与滑坡接触的形式。但隧道对滑坡变形的“容错”能力虽然较桥梁对滑坡变形的“容错”能力强,但逊于路基对滑坡变形的“容错”能力。因此,隧道区滑坡防治方案的选择既具有类似桥梁穿越滑坡的特点,又具有路基穿越滑坡的特点。

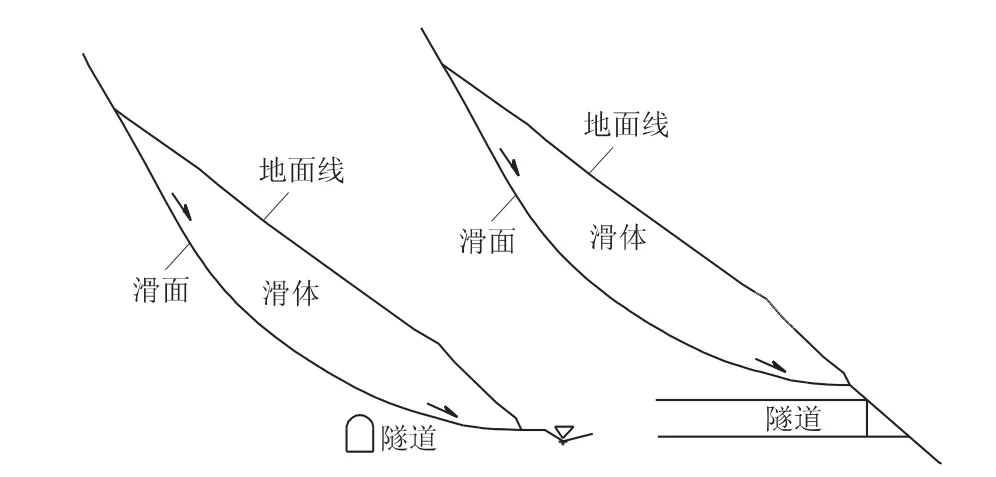

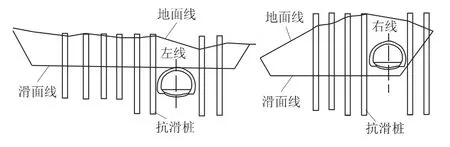

根据隧道走向与滑坡滑动方向的相互关系,可分为隧道正交、平交或斜交三种形式穿越滑坡。正交形式为隧道走向与滑坡滑动方向垂直,平交方式为隧道走向与滑坡滑动方向平行,见图1,而斜交方式则介于正交与平交的两者之间。

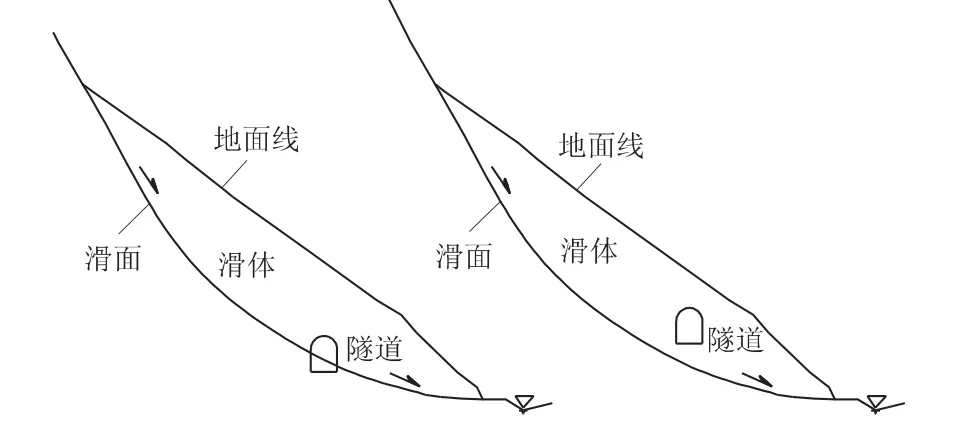

根据隧道与滑坡的相互位置关系,可分为隧道位于滑床、隧道位于滑面(带)和隧道位于滑体三种形式穿越滑坡(图2,图3)。

3 滑坡区隧道病害特征

图1 隧道与滑坡正交、平交示意图Fig.1 Horizontal and orthogonal intersections of the

图2 隧道位于滑床示意图Fig.2 Schematic diagram of the tunnel in the sliding bed

图3 隧道位于滑带(面)和滑体示意图Fig.3 Schematic diagram of the tunnel in the sliding surface

隧道与滑坡的相互位置不同,由滑坡引发的隧道病害则表现出不同的病害特征;反之通过有效正确的判断隧道的病害特征,能准确的判断隧道在滑坡中的相对位置,这对隧道区滑坡防治方案的合理确定具有重要的意义。

(1)隧道位于滑面以下滑坡影响带范围内的滑床,而隧道走向与滑坡滑动方向平交时,隧道在滑坡下滑力的影响下,拱顶易出现挤压裂缝和错台;而当隧道走向与滑坡滑动方向正交时,隧道拱顶易在下滑力作用下产生纵向拉张裂缝。隧道位于岩土体物理力学性质较差的滑床影响带内时,在工程开挖开挖的过程中易发生拱顶塌方事故。

(2)隧道走向与滑坡滑动方向平行以平交的方式穿越滑坡时,隧道以“点”状的形式与滑带(面)接触,隧道类似于抗滑桩承受滑坡的下滑力。隧道受到剪切力的作用而出现环向挤压,衬砌出现剪切作用形成的“X”形结构面或压张裂缝,洞身在隧道与滑带(面)接触的位置发生明显的错台和较大的水平位移,甚至发生大量地下水的渗流现象。

隧道走向与滑坡滑动方向正交穿越滑坡的滑带(面)时,隧道以“线”状与滑带(面)接触,隧道类似于贯穿滑带(面)的抗滑键承受滑坡的下滑力而呈现偏压状态。当滑带(面)位于隧道边墙时,隧道在剪切力作用下,拱顶及边墙出现长大贯通的纵向错位裂缝,内边墙倾限及隧道倾斜;当滑面作用于拱部时,隧道变形以拱部为主,出现压碎、掉块及拱脚错位等变形特征。

(3)对于隧道穿越滑体时,往往类似于工程“坐船”。当隧道全部位于滑体内时,由于滑坡主轴附近下滑力较滑坡两侧大,隧道出现弯曲变形,同时隧道会同滑坡一起发生整体位移;当隧道两端位于滑体外时,则隧道具有剪支梁的受力特征,在剪应力大的两端易出现环向裂缝,而中部在下滑力的作用下出现纵向弯曲和位移。滑带(面)距隧道底部较近时,隧道底部出现鼓胀、上拱迹象。

4 隧道区滑坡防治方案研究

4.1 隧道穿越滑床的防治方案

一般来说,当隧道在平面上无法避免穿越滑坡时,应尽可能在纵断面上使隧道位于稳定的滑床体内,即隧道应位于滑带(面)的影响范围外,这就是说隧道顶面距滑带(面)应有一定的安全距离,从而保证隧道上部的滑坡变形时不会影响的隧道的正常使用。隧道与滑带(面)的安全距离的大小与上部滑坡的特征、滑床岩土体的性质、地下水等密切相关,但一般情况下不宜小于10.0 m。当这个安全距离小于隧道与滑带(面)之间的容许安全距离时,极易使隧道在滑坡的作用下发生病害。

(1)隧道顶部距滑坡的滑带(面)距离5.0 m<L<10.0 m时,一般情况下宜采取提高隧道围岩级别和加强隧道衬砌结构强度的工程治理方案。即通过对隧道围岩压力注浆及锚杆加固提高隧道与滑带(面)之间的岩土体强度,提高其抗变形能力,并辅以较大强度的隧道衬砌结构,则往往可对隧道病害进行有效治理。该防治方案由于避免了对隧道上部滑坡的工程治理,故可有效降低工程治理费用。

如宝中线的堡子梁隧道[9,10]拱顶距古滑坡滑面距离约为7.0 m,隧道围岩为自由膨胀率达46%~66%的绿色泥岩,岩层破碎,地下水丰富。隧道施工的过程中由于滑坡变形扰动及软岩变形而出现了频繁塌方、拱顶纵向开裂、错台明显。后采用完善滑坡排水系统,增设隧道底部仰拱、加大衬砌断面及增设钢支撑,并设置长为6.0 m自钻式锚杆对隧道围岩进行压力注浆而得到了有效治理。

(2)隧道顶部距滑坡的滑带(面)距离0<L<5.0 m时,即隧道拱顶距滑面的距离偏小或紧邻滑带(面)时,单纯的提高隧道自身的抗变形能力及隧道围岩级别,往往由于无法有效平衡滑坡的下滑力而难以对隧道病害进行有效治理。此类滑坡区的隧道病害的治理原则往往以治理滑坡为主,提高隧道自身的抗变形能力及隧道围岩级别为辅。也就是说通过对滑坡的有效治理提高滑坡的稳定度,减小滑坡下滑力对隧道的直接作用力,并通过隧道围岩压力注浆和适当加强衬砌隧道结构强度而提高自身的抗变形能力进行方案制定。

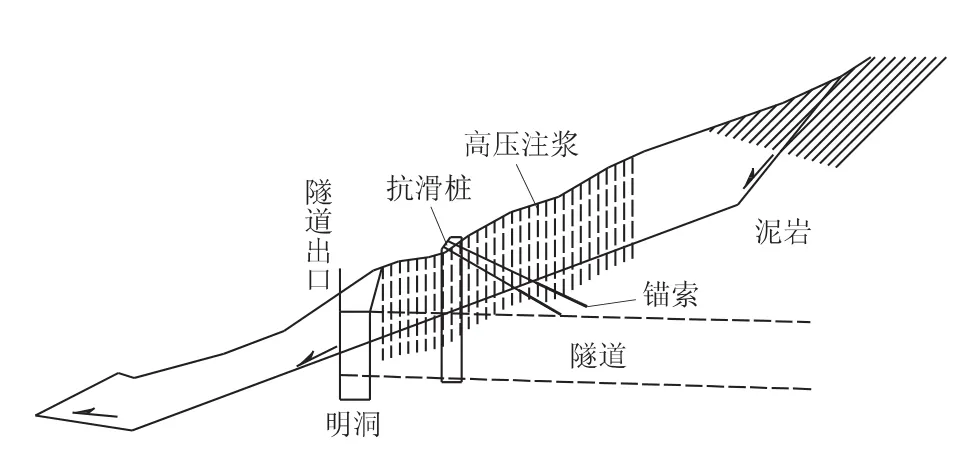

如宝成二线的新明月峡隧道[11,12]通过金家河区域性逆断层破碎带,见图4,拱顶距上部老滑坡的滑面约1.0~5.0 m左右,隧道开挖时造成古滑坡复活,隧道塌方严重。经综合考虑采用有效的地表排水工程,设置了主动受力的预应力锚索工程对滑坡进行加固,有效提高了滑坡的稳定度,减小了滑坡下滑力的影响范围,并在隧道内进行压力注浆提高围岩级别,加强隧道衬砌的工程治理方案。该治理工程实施后取得了良好的效果,多年来隧道运营良好。

图4 新明月峡隧道滑坡治理断面图Fig.4 Cross-sectional view of landslide treatment of the new Mingyuexia tunnel

4.2 隧道正交穿越滑坡的防治方案

(1)隧道以正交的方式穿越推移式滑坡时,一般情况下应在隧道靠山侧设置抗滑桩或锚索工程用以截断滑坡下滑力对隧道的作用力。当采用普通抗滑桩截断隧道后部滑坡对隧道的作用力时,由于普通抗滑桩为被动受力结构,故为防止桩体在后部滑坡推力作用下发生位移挤压隧道,并尽可能的减小抗滑桩与隧道之间的滑体对隧道的作用力,工程实践中根据隧道围岩级别,一般情况下取抗滑桩距隧道边墙的净间距约为10.0 m左右,且不考虑抗滑桩前的岩土体抗力;当采用锚索抗滑桩用以截断后部滑坡对隧道的作用力时,由于锚索桩加固滑坡为主动受力结构,理论上隧道与桩之间的间距可以不受限制,但考虑工程可能出现的不可预测的安全因素,工程实践中一般取隧道边墙与锚索桩的净间距不小于5.0 m。

如南昆线平中2#隧道[13]位于滑坡的滑带位置,见图5,隧道开挖时造成拱圈左侧1/3~2/3处裂缝全部贯通,并有大量地下水渗出。工程治理方案采取在隧道靠山侧设置了锚索桩及坡面预应力锚索框架工程,主动受力的工程结构有效的截断了隧道后部滑坡下滑力对隧道的作用力,确保了隧道的安全。

图5 平中2#隧道滑坡治理断面图Fig.5 Cross-sectional view of landslide treatment of 2#Pingzhong tunnel

当隧道穿越的滑坡滑带(面)较陡或距隧道距滑坡后壁较近时,由于滑坡下滑力较大,若单纯采用加固工程对滑坡进行治理,工程规模往往较大。因此,条件适合时,工程中治理方案宜首先考虑对隧道上部的滑体进行刷方减重的可能性,有条件时可直接利用刷方在滑坡前缘进行反压。这样,通过“刷方反压”可大大减小滑坡的自身能量,有效的提高滑坡的自身稳定度,减小加固工程规模,且对减小隧道偏压有一定的良好效果。

如成昆线毛头马1#隧道滑坡,见图6,滑坡后壁高大,且隧道位于较陡的滑坡主滑段。为有效提高滑坡自身的稳定度和减小靠山侧抗滑桩的设置长度。方案制定时根据滑坡特征,采取在滑坡后部刷方减重,并直接利用刷方体在滑坡前部对滑坡体进行反压。在此基础上,在隧道靠山侧设置抗滑桩和预应力锚索框架对隧道后部的剩余滑体进行加固的工程治理方案。该治理方案大大减少了工程造价,也有效的减轻了隧道的偏压状态,取得了良好的工程效果。

图6 毛头马1#隧道滑坡治理断面图Fig.6 Cross-sectional view of landslide treatment of 1#Maotouma tunnel

(2)隧道位于牵引式滑体中时,为截断隧道前部滑体的变形“牵引”隧道,可在隧道外侧布设抗滑桩截断隧道前部滑体对隧道的可能“牵引”,或对隧道前部滑体采用锚索工程进行主动加固。当采用抗滑桩对滑坡进行治理时,桩与隧道的间距理论上没有限制,以方便抗滑桩施工及不破坏隧道结构为限。

若隧道位于滑坡的主滑段,隧道周围的岩土体存在自行滑动的可能性时,则应在隧道的两侧均布设支挡工程,形成“上挡下抗”式工程防护,即上排抗滑桩截断隧道后部滑坡的下滑力,下排抗滑桩阻止隧道周围岩土体的自行滑动,从而有效截断隧道两侧滑坡变形时对隧道的影响。

如福建省赣龙铁路古田隧道滑坡[14,15](图7),坡脚处为河流急弯部位,遭受强烈冲刷作用。隧道位于滑坡的主滑段,存在隧道后部滑坡的潜在下滑力及隧道前部滑体的牵引变形影响,根据隧道与滑坡的相互位置关系及滑坡的特征,工程治理方案确定在隧道的下侧设置普通抗滑桩用以截断隧道前部滑体对隧道的潜在牵引作用;在隧道后侧设置了能快速限制滑坡变形、主动受力的锚索抗滑桩进行加固,从而保证隧道的安全。

图7 古田隧道滑坡治理断面图Fig.7 Cross-sectional view of landslide treatment of Gutian tunnel

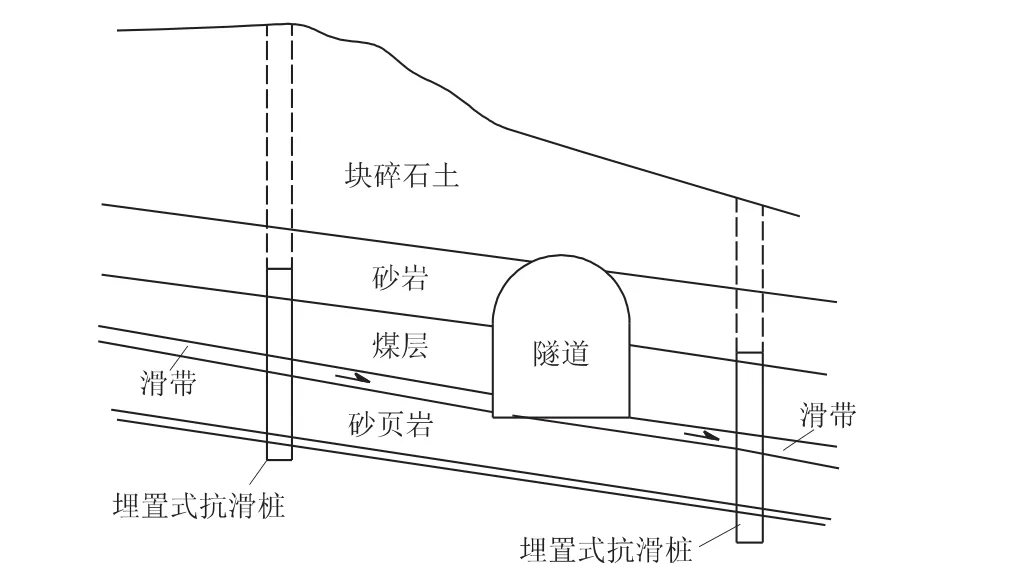

(3)在隧道区滑坡治理时,若滑坡的滑面较深,设置与地面平齐的普通抗滑桩或锚索抗滑桩则往往桩体过长,造成桩体内力及圬工量偏大。故对此类滑坡的抗滑桩建议采用埋入式抗滑桩,即将桩体整体埋入地面以下一定深度,桩顶标高以不出现滑坡“越顶”为限。

如桑树坪7#隧道滑坡滑体厚度较大,隧道位于滑坡的主滑段。若采用常规治理方案将抗滑桩在滑体内通长布置,则会大幅提高治理工程的规模及造价。故方案制定时根据计算分析,在隧道的前部及后部分别设置了埋入式抗滑桩进行治理,其工程规模较与地面平齐设置的普通抗滑桩节省了约50%以上(图8)。

图8 桑树坪7#隧道滑坡治理断面图Fig.8 Cross-sectional view of landslide treatment of 7#Sangshuping tunnel

对于一些大型滑坡由于锚索施工限制,往往只能设置埋入式普通抗滑桩,这在一定情况下仍然存在工程规模较大的问题。故为了进一步有效提高抗滑桩体的抗滑能力及优化抗滑桩的桩体结构设计,减小抗滑桩工程规模,中铁西北科学研究院于2006年经过工艺改进,成功的在埋入式抗滑桩内部设置锚索而形成内置式锚索抗滑桩,并在对北京戒台寺采空区滑坡的治理工程中得到了成功应用。这一新型抗滑桩结构的成功应用,大大丰富了滑坡防治中对具有深层滑面滑坡的治理措施,也为隧道区深层滑坡的防治提供了新的思路(图9)。

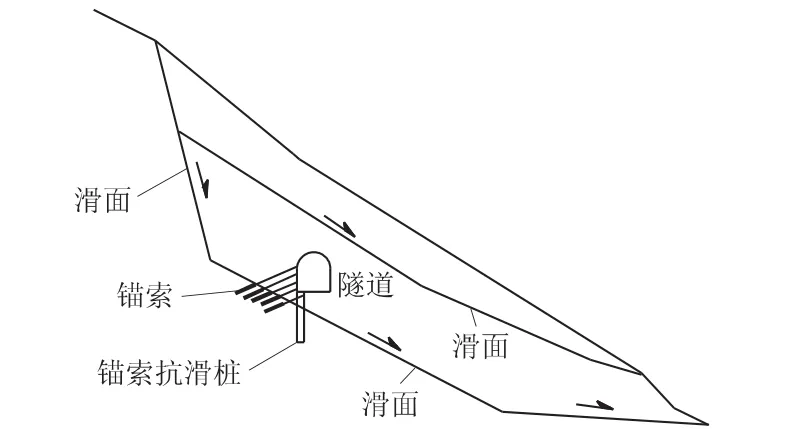

此外,考虑到隧道距滑面较近,故将隧道作为滑坡防治工程设置的平台,较以地面作为防治工程的平台有着更好的工程效果。它可有效减小工程规模、提高治理工程的有效性。故将隧道作为抗滑工程的一部分,结合抗滑工程对滑坡进行整治往往可到得事半功倍的效果。如可在隧道内壁设计锚索,可大大减小锚索的长度;在隧道底部设置锚索抗滑桩对滑坡体进行加固,可大大减小抗滑桩工程的开挖量,并较内置式锚索抗滑桩有更大的施工平台,从而方便施工(图10)。

图9 内置式锚索抗滑桩加固示意图Fig.9 Built-in anchoring anti-slide pile for reinforcement

在隧道底部设置抗滑桩时,建议宜尽量设置锚索抗滑桩,这样可通过锚索桩的主动受力特性,有效减小桩体位移,从而也就减小了桩体位移变形时对隧道产生的可能不良影响。

图10 隧道内部设置工程治理滑坡示意图Fig.10 Schematic diagram of landslide treatment inside the tunnel

4.3 隧道平交穿越滑坡的防治方案

隧道走向与滑坡滑动方向平交时,隧道承受滑坡的环向挤压,隧道的开挖可能会破坏滑体的原有平衡,造成隧道口开挖时发生滑坍,隧道进洞困难,甚至由于隧道施工造成滑坡复活。因此,为减小隧道开挖对滑坡的稳定性影响,应尽量减少洞口隧道仰坡的开挖高度,力争实行“零开挖”进洞。滑坡治理方案常采取支挡工程用以减小或截断滑坡的下滑力对隧道的挤压,并辅以提高隧道自身的抗变形能力的隧道围岩注浆和加强隧道衬砌。

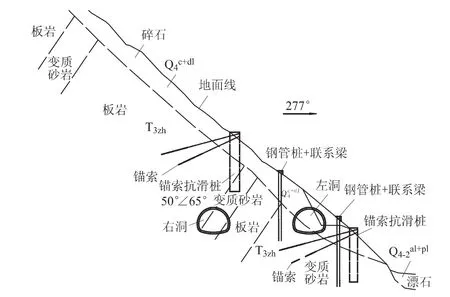

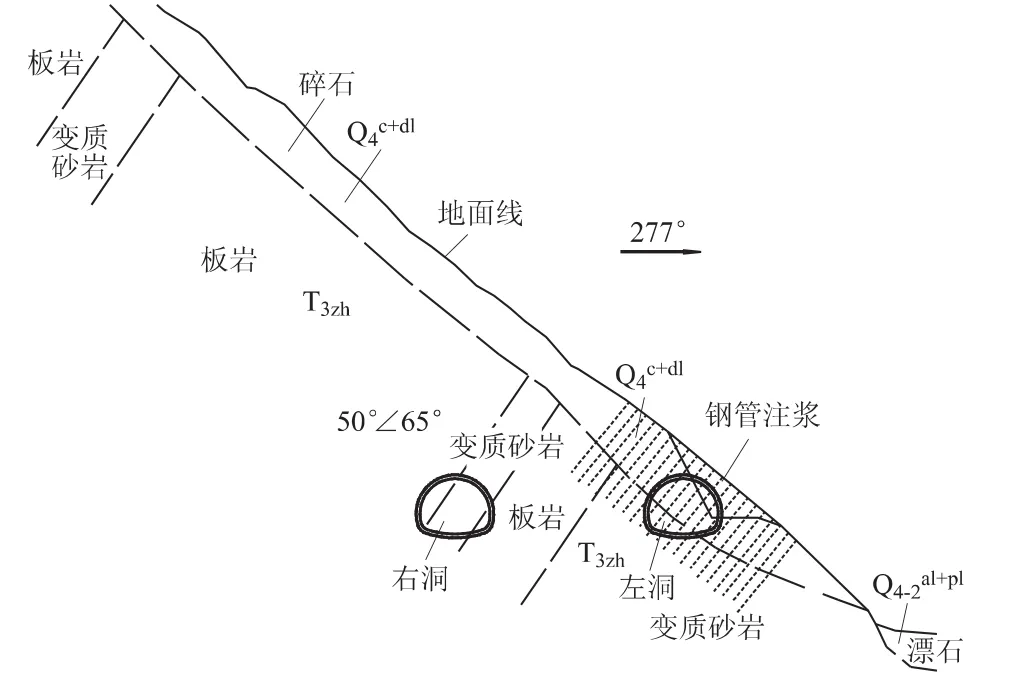

如山西省祁家山隧道出口段[16],见图11~图12。工程开工之初,由于隧道开挖造成滑坡出现较大的变形,并造成隧道进洞困难。由此,技术人员在隧道左、右线两侧设置了桩间距6.0 m的预应力锚索抗滑桩,而紧邻隧道两桩由于隧道净空的要求,桩间距设为17.0 m,利用锚索抗滑桩的主动受力效果截断后部滑坡的下滑力。考虑到滑体破碎,为提高隧道围岩级别及增加注浆形成复合地基的抗剪力,在隧道洞口后部滑坡采用高压注浆,对松散破碎的岩体进行胶结,大大提高了滑体的整体性。该隧道区滑坡经治理后,隧道施工顺利,滑坡的稳定性10多年来一直良好。

图11 隧道洞口抗滑桩布置立面图Fig.11 Elevation diagram of anti-slide piles at the tunnel portal

图12 隧道洞口滑坡治理断面图Fig.12 Cr oss-sectional view of landslide treatment at the tunnel portal

4.4 不良地质体区的隧道变形防治方案

当隧道穿越堆积层、破碎岩或软岩体、以及隧道埋深较浅或位于卸荷松弛严重的沟谷地带时,隧道的开挖扰动往往导致这些上覆于隧道的岩土体发生变形协调。而这些岩土体变形有些是与滑坡无关的,这时若能及时有效的加强隧道初期支护、通过注浆提高隧道围岩级别,则往往能抑制隧道变形而对病害进行成功治理。切忌将该类坡体病害笼统的归结为滑坡引发的病害,从而造成病害治理方案的不合理和不经济。

如四川省G317国道的马尔康2#隧道进口段位于沟谷深切区,隧道区自然坡体主要由破碎富水的板岩构成,隧道拱顶距地面约10.0~12.0 m左右。隧道在开挖的过程中由于软岩蠕动变形及山体偏压造成地表出现大量的贯通性裂缝,隧道整体出现歪斜。后经加强隧道初期支护、加大隧道洞身的注浆长度及注浆量和外侧坡体反压后,隧道变形最终稳定而实现了顺利进洞。

再如某高速的鹧鸪山隧道左洞出口位于稳定性较好的堆积层中[17],洞顶距地表约2.0~6.0 m,开挖造成上覆堆积层在隧道周边约5.0~15.0 m的范围内出现了较大的变形。工程治理方案确定过程中,技术人员把堆积层受到开挖扰动的协调变形当成了潜在滑坡的发生,从而在隧道上、下侧各布置了一排抗滑桩,并设置了大量注浆式微型钢管桩的工程治理方案,工程造价约870万元(图13)。

图13 鹧鸪山隧道出口病害原方案处理断面图Fig.13 Original scheme of deformation treatment at the tunnel portal of Zhegu Mountain

该方案在审查过程中,笔者认为虽然隧道开挖时对上覆堆积层稳定性有一定的影响,但由于隧道变形主要为“浅埋偏压”所致,只要控制隧道开挖造成的卸荷松弛变形范围,则不会出现 “潜在滑坡”情况的发生。故提出了对左洞及其上下坡面一定范围内的自然坡体在隧道开挖前采用注浆加固,且隧道开挖轮廓线以外的注浆钢管留入孔中,以提高土岩交界面的抗滑能力。通过注浆工程提高隧道围岩级别,进而提高限制隧道开挖可能引发的坡体松弛范围的能力,并加强隧道开挖时的初期支护工程力度(图14)。该工程造价355万元,为原设计方案的40%左右,具有明显的经济优势。从后续病害治理工程的效果来看,该治理方案实施后取得了良好的效果。

图14 鹧鸪山隧道出口病害优化处理断图面Fig.14 Optimized scheme of deformation treatment at the tunnel portal of Zhegu Mountain

4.5 抗滑明洞(棚洞)的滑坡防治方案

作为隧道的一种特殊结构形式,明洞(棚洞)在滑坡和高边坡治理工程中也有相当广泛的应用,即将明洞(棚洞)与抗滑桩、锚固工程等加固工程相结合,并对坡体的地表水和地下水进行有效的截排,则可对滑坡和高边坡的病害治理进行有效治理。

如广东省深汕高速公路K101大型堆积层滑坡[18,19],线路从滑坡前缘挖方通过而诱发老滑坡复活。防治方案制定时依据线路与滑坡的相互位置、滑坡性质及坡体的地下水状况,采用抗滑明洞+地下水疏排+反压为主的工程措施对滑坡进行了有效治理(图15)。

再如云南省振清二级公路K45+760~K45+909段堆积层高边坡[20],在开挖过程中发生大面积滑塌。若进行边坡治理,则边坡刷方平整后的高度将达到150.0 m,并需施做大量的坡体锚固工程,增加弃方约10×104m3,工程造价约2520万元。由此,笔者制定了设置抗滑棚洞进行适当反压的坡体病害治理方案,工程总造价约为900万元,工程实施后取得了良好的效果。

图15 K101滑坡治理断面图Fig.15 Cross-sectional view of landslide treatment at K101

5 结语

(1)滑坡区隧道病害特征依据隧道与滑坡的不同位置、滑坡性质而表现出不同的病害特征。

(2)隧道区滑坡防治方案的选择应依据滑坡性质,结合隧道与滑坡的相互位置,采用抗滑桩、锚固工程、提高隧道围岩强度,加强隧道结构工程等措施进行治理。

(3)隧道病害的治理切忌将浅埋偏压、软岩蠕动变形等因素引起的隧道病害笼统的归结为滑坡因素,防止造成不必要的工程浪费。

(4)对于一些大型滑坡及高边坡的防治方案确定,宜结合地质条件考虑设置抗滑明洞(棚洞)进行治理,从而有效的保护环境及防止崩塌落石对线路的影响。

[1]马惠民.坡体病害地段隧道变形类型和机理[J].甘肃科学学报.2003,15(专辑):87-94.

[2]马惠民.坡体病害与隧道变形问题[J].岩石力学与工程学报,2003,22(增2):2719-2724.

[3]陶志平,周德培.滑坡地段隧道变形机制的模型试验研究[J].工程地质学报,2003,11(3):323-327.

[4]吴红刚,吴道勇等.隧道-滑坡体系类型和隧道变形模式研究.[J].岩石力学与工程学报,2012,31(S2):3632-3635.

[5]陶志平,周德培.蠕动性滑坡隧道的变形规律及灾害预测[J].西南交通大学学报,2007,42(2):163-167.

[6]张鲁新,周德培.蠕动滑坡成因及隧道变形机制的分析[J].岩石力学与工程学报,1999,18(2):217-221.

[7]陶志平,周德培.滑坡地段隧道变形整治中抗滑桩的设计方法[J].山地学报,2003,21(5):620-623.

[8]陶志平,周德培.用抗滑桩整治滑坡地段隧道变形的模型试验研究[J]岩石力学与工程学报,2004,23(3):457-460.

[9]聂龙学,汤国起,彭文范.堡子梁隧道顶部古滑坡地质灾害整治工艺方法[J].探矿工程,1997,(1):13-16.

[10]吴成三,王梦恕.软岩隧道的修建方法[J].世界隧道,1997,(3):3-6.

[11]陈宝林,蒋忠信.预应力锚索加固宝成二线松散层滑坡问题探讨[J].路基工程,1999,(2):20-24.

[12]周菊芳.明月峡隧道进口斜坡变形与整治[J].路基工程,1999,(6):48-50.

[13]李安洪.平中2号隧道出口滑坡病害整治[J].路基工程,1997,(5):69-73.

[14]苗心厚,赵晶.古田隧道大滑坡原因分析及综合治理措施[J].石家庄铁道学院学报,2004,17(增):31-34.

[15]高世,刘小军.古田隧道洞身滑坡稳定性分析及处治措施[J].地下空间与工程学报,2009,5(4):730-734.

[16]铁道部科学研究院西北科分院.山西省祁霍高速公路祁家山隧道滑坡整治设计[R].2000.9.

[17]四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院.鹧鸪山隧道出口坡体变形处治工程设计[R].2013.

[18]熊朝辉.深汕高速公路101滑坡整治新技术——园安抗滑桩明洞[J].岩石力学与工程学报,2002,20(4):532-537.

[19]中铁西北科学研究院.深汕高速公路西段K275(原K101)滑坡永久排水工程施工图设计[R].2011.8.

[20]辽宁省公路规划勘察设计院.振清二级改造公路K45+760~K45+909段堆积层高边坡变形治理变更设计[R].2011.3.