不同年龄病毒性心肌炎患者临床心电图差异分析

2014-02-27范红芬翁仁巧

范红芬,翁仁巧,张 琳

(南充市中心医院心内科·川北医学院第二临床医学院,四川 南充637000)

急性病毒性心肌炎(AVM)是由病毒感染(最常见病毒是柯萨奇B组病毒)所致的局限性或弥漫性心肌炎性病变。发病机制为感染病毒后,破坏心肌系统免疫机制[1]。本病起病多隐匿,无特异性症状,多数患者起病出现上感症状,往往初期表现类似感冒,不易察觉,进而由呼吸道侵及循环系统,病情迁延引起心肌损伤。本病可见于各年龄组,以5~35岁为高发年龄区间,正常成人发病率约为5%,儿童更高,是儿童和青年猝死的重要原因。本文就我院2001年1月~2013年1月住院的183例低龄儿与成人病毒性心肌炎患者的心电图进行对比、分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将本院2001年1月~2013年1月住院的183例病毒性心肌炎患者按年龄分为两组,低龄儿组:3~14岁(平均6.3岁)126例;成人组:15~55岁(平均29岁)57例。两组患者均经病史、体格检查、心电图、X线、多普勒超声心动图及实验室检查后诊断为病毒性心肌炎,全部病例均符合1999年昆明会议所修订的小儿病毒性心肌炎诊断标准[2]及1999年全国心肌炎心肌病专题座谈会提出的成人急性病毒性心肌炎诊断参考标准[3]。

1.2 方法 采用excel录入数据,对两组患者心电图资料进行系统分析并作对比研究。

1.3 统计学方法 应用SPSS 16.0统计软件,统计描述发生率等指标,统计推断采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 心电图异常情况 低龄儿组:心律失常110例(87.30%),ST段、T 波改变45例(35.71%),传导阻滞21 例 (16.67%),QRS 低 电 压 16 例 (12.70%),Q-T延长4例(3.17%),异常 Q波2例(1.59%)。成人组:心律失常22例(38.60%),ST段、T波改变35例(61.40%),传导阻滞27例(47.37%),QRS低电压7例(12.28%),QT 间期延长2例(3.51%),异常 Q波1例(1.75%)。

2.2 心律失常 两组患者均以室性早搏、房性早搏、窦性心动过速多见。两组对比结果显示:低龄组心电图表现异常程度明显,心律失常的发生率比成人组高,尤以室性早搏发生率最高,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者心律失常比较[n(×10-2)]Table 1 Heart arrhythmia

2.3 ST-T改变 两组患者均以ST段下移、T波低平多见。两组对比结果显示:低龄组ST段、T波改变的发生率比成人组低,差异具有统计学意义(P<0.01),见表2。

表2 两组患者ST-T改变比较[n(×10-2)]Table 2 ST-T change

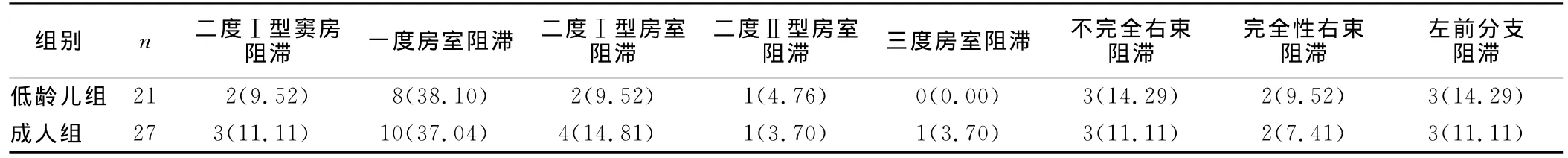

2.4 传导阻滞 两组患者均以一度房室传导阻滞多见,左右束支次之。两组对比结果显示:低龄组传导阻滞的发生率比成人组低,差异具有统计学意义(P<0.01),见表3。

表3 两组患者传导阻滞比较[n(×10-2)]Table 3 Conduction block

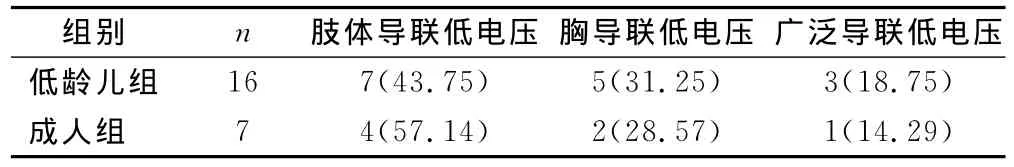

2.5 低电压 23例患者表现为肢体导联低电压11例,胸导联低电压7例,广泛导联低电压4例;两组患者以肢体导联低电压多见。两组之间低电压比较差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

2.6 Q-T延长(Q-T间期0.44s) 两组病例共发现Q-T间期延长6例:低龄组4例(3.17%),成人组2例(3.51%)。经χ2检验得到χ2=0.01,P=0.91,两组之间差异无统计学意义。

表4 两组患者低电压比较[n(×10-2)]Table 4 Low voltage

2.7 异常Q波 两组病例共发现异常Q波3例:低龄组2例(1.59%),成人组1例(1.75)。经χ2检验得到χ2=0.01,P=0.93,两组之间差异无统计学意义。

3 讨论

病毒性心肌炎是由病毒感染引起的心肌局限性和(或)弥漫性病变,表现为心肌实质性和间质性炎症,致心肌细胞溶解、坏死、变性、肿胀及心肌纤维之间、血管周围结缔组织中炎症细胞浸润,继而形成瘢痕组织,出现心肌损伤、心肌缺血等,这些都是形成心肌电生理活动异常的基础[4]。心电图是心肌细胞电生理活动的体表综合体现,可反映心肌的激动性和传导性、心肌代谢、心脏功能、电解质紊乱等重要指标,病毒性心肌炎患者的心电图表现为多样性、易变性及非特异性,其敏感性高,是早期发现心肌病变作为临床诊断的最为严重的客观依据[5]。

在本文183例患者中,低龄组126例:心律失常110例(87.30%),发生率最高;成人组48例:ST-T改变35例(61.40%)发生率最高;说明心律失常及STT改变是病毒性心肌炎诊断的重要指标[6]。两组患者心电图表现为:①心律失常:低龄组110例(87.30%),成人组22例(38.60%)。低龄组心电图表现异常程度明显,心律失常发生率比成人组高,以室性早搏为主,常呈联律。这说明低龄组病毒性心肌炎主要侵犯心室肌。儿童的心肌代谢旺盛,对缺氧和毒素较成人敏感,故易发生心肌疾病[7]。临床上形成各种形式的心律失常可能与病毒感染致使心肌细胞损伤、坏死及超微结构改变,细胞膜完整性受到破坏,产生异常的心肌动作电位及生理参数改变有关,钙超载亦在其中起重要作用[8]。研究发现,心肌损伤的修复属于瘢痕修复,故治疗本病临床需早发现、早治疗,以免因诊断不明延误治疗,遗留长期的心肌损伤[9],故小儿心电图改变对早期发现和诊断小儿病毒性心肌炎具有较高的参考价值。②ST-T改变、传导阻滞:a.ST-T改变:低龄组45例(35.71%),成人组35例(61.40%);b.传导阻滞,低龄组:21例(16.67%),成人组27例(47.37%)。成人组ST-T改变、传导阻滞的发生率比低龄组高,以ST-T改变最多见,本资料与文献报道相一致[10,11]。这是由于病毒性心肌炎患者感染病毒后,破坏心肌系统免疫机制,成人免疫力比新生儿及儿童高,对缺氧和毒素的敏感性低,心脏灶性炎症轻,常造成心肌复极障碍,引起ST-T改变,重者可引起传导阻滞。同时根据1999年全国心肌炎心肌病专题座谈会提出的病毒性心肌炎诊断参考标准规定:心电图出现传导阻滞、ST-T段改变,即可诊断为病毒性心肌炎[12]。③低电压、Q-T延长、异常Q波发生率接近,差异无统计学意义。

4 结论

本文结果显示,低龄儿组与成人组对病毒的敏感性不同,心电图表现也随之不同,低龄组心律失常的发生率比成人组高,成人组ST-T改变、传导阻滞的发生率比低龄组高。两组病毒性心肌炎患者心电图的差异,为临床早期诊断和治疗提供有效依据,并对指导用药、估计心肌受损程度及预后等均具有重要的临床意义。

[1] 唐 锋,李曙光,王湄川.急性病毒性心肌炎108例临床分析[J].临床医学,2010,30(3):8-10.

[2] 中华医学会儿科学分会心血管学组,中华儿科杂志编辑委员会.小儿病毒性心肌炎诊断准(修订草案)[J].中华儿科杂志,2000,38(2):75.

[3] 叶任高,陆再英.内科学[M].第6版.北京:人民卫生出版社,2004:341-343.

[4] 李家宜,孙国贤.小儿病毒性心肌炎[M].哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,1993:155-159.

[5] 杨振东.实用小儿心脏病学[M].北京:中国医药科技出版社,1994:129-130.

[6] 吴稚华,陈 序.儿童病毒性心肌炎动态心电图168例临床分析[J].西部医学,2008,20(4):768.

[7] 王树立.小儿病毒性心肌炎心律失常93例临床分析[J].临床医学,2012,32(9):92-93.

[8] 杨英珍.病毒性心肌炎[M].上海:上海医科大学出版社,1991:54.

[9] 唐 锋,李署光,王湄川.急性病毒性心肌炎108例临床分析[J].2010,30(3):8-10.

[10] 范亚兰.54例成人急性病毒性心肌炎临床分析[J].重庆医药,1990,19(5):17-18.