人民币“外升内贬”:我国经济发展的阶段性现象

2014-02-14盛松成

盛松成

在2005年7月21日汇率形成机制改革前,人民币对美元中间价为8.2765,截至2013年11月末,人民币对美元中间价为6.1325,人民币对美元累计升值35%。同期,国际清算银行计算的人民币名义有效汇率指数(名义有效汇率为一国货币与其贸易伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数)由88.1上升至113.4,升值28.8%。在人民币升值的这段时间内,国内CPI年均上涨3.1%,人民币呈现对外升值、对内贬值的现象。理性全面看待这一现象,有利于正确认识我国经济发展所处阶段,有利于深刻理解经济发展的各项要求。

正确看待人民币对外升值

人民币对外升值是对以往人民币对外价值长期低估的市场校正

1978年以来,人民币对美元的名义汇率走势大致可分为三个阶段。第一个阶段是上世纪70年代末到1994年,人民币对美元汇率长期贬值,贬值幅度达80%左右,年均贬值11.7%。第二个阶段是1994~2005年,人民币对美元汇率相对稳定。第三个阶段是2005年7月汇改以来,人民币对美元汇率持续小幅升值,累计升值35%,年均升值3.7%。

巴拉萨-萨缪尔森效应(指具有较高制造业劳动生产率增速的国家货币相对于较低制造业劳动生产率增速的国家货币的汇率应该升值)、购买力平价等经济理论表明,在一国经济高速增长期,由于制造业劳动生产率增速和投资回报率都较高,以及经济实力增强等因素,货币的对外购买力应该提高,即汇率应该对外升值。德国、日本、俄罗斯等国家的经济发展实践也证明,多数国家经济高速增长会伴随汇率升值趋势。如德国(本文中指联邦德国),上世纪50~70年代经济高速增长,60~70年代马克持续升值,累计约升值142%。日本,上世纪50~80年代经济腾飞,70年代日元缓慢升值,80年代日元快速升值,到90年代初累计约升值260%。伴随着俄罗斯经济复苏,2003年以来卢布持续升值,到2007年11月约升值30%。这些国家的货币升值速度都高于我国。

2005年,我国进行了人民币汇率形成机制改革,在之前长达20多年的时间里,我国经济高速增长,但同期人民币汇率却持续贬值,致使人民币对外价值被低估。人民币汇率过去长期贬值,是通过外汇管制实现的,这与改革开放以来我国实施的出口导向型发展战略有关,即通过被低估的人民币汇率,推动出口并吸引外资,促进经济增长。汇率形成机制改革之后,人民币汇率持续小幅升值,并逐步向均衡回归,这是对以往人民币对外价值长期被低估的市场校正。

国际收支顺差等因素导致人民币持续升值

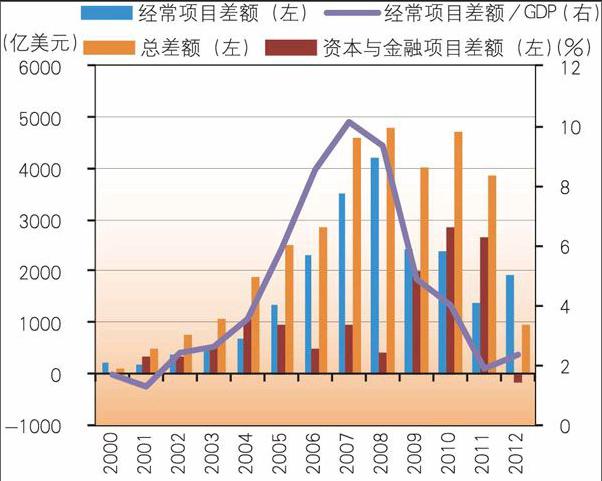

结构性贸易顺差短期内难以消除。近年来,我国经济结构调整初见成效,外部失衡有所缓解,经常项目顺差规模呈下降态势(见图1)。尽管如此,我国贸易顺差规模仍然较大,致使我国外汇储备继续较快增长、人民币供不应求,这是目前人民币持续升值的主要原因。

我国经济发展势头良好。近年来我国经济一枝独秀,经济发展不仅好于发达国家,也好于其他新兴市场国家。我国经济发展潜力大,投资环境稳定,投资回报率较高,劳动力和土地等生产要素价格相对于发达国家仍有一定的优势,这些因素使我国稳居第二大外资流入国。资本持续流入,这也是人民币升值的重要原因之一。

外汇供大于求。过去较长时间里,我国外汇管理“重流入轻流出”,企业对外投资能力较弱,个人对外投资更少。与大规模的外资流入相比,资本流出规模很小,外汇供给大于外汇需求,也促使人民币升值。

此外,近年来美国等国家出现金融危机,美联储通过量化宽松政策大量增发货币,导致美元疲软,这也加大了人民币的升值压力。

世界银行每年会使用购买力平价(PPP)来换算各国的GDP水平。2012年,世界银行计算的我国购买力平价约为1美元兑4.23元人民币。同时,2012年国际劳工组织采用2009年数据、用购买力平价法计算我国薪资购买力时,所用的购买力平价为1美元兑4.16元人民币。2013年7月,IMF发布的《2013年第四条磋商工作人员报告》认为,人民币仍然被中度低估,幅度约为5%~10%。

由于购买力平价理论本身存在缺陷,且各种均衡汇率分析方法的理论基础和假设条件往往不同,测算结果差异较大,因而上述国际机构的评估结果并不完全可信。但从这些评估结果的变化趋势中可以看出,人民币名义汇率与均衡汇率的差距在明显缩小。2005~2012年,世界银行计算的我国购买力平价与同期名义汇率的比率从0.42上升到0.67,IMF对人民币汇率被低估程度的评估从之前的“严重低估”到目前的“中度低估”。此外,我国大中城市的土地、房地产、一些日常用品的价格都逐步接近国际价格水平,某些奢侈品的价格甚至超过了国际价格水平。这也从一个侧面说明人民币汇率已逐渐接近均衡水平,人民币大幅升值的时期可能已经过去。

人民币适度升值有利于经济结构调整和发展方式转变

人民币汇率长期被低估是我国经济外部失衡的重要原因之一。外部失衡易导致经济发展的扭曲和效率损失。随着资源环境形势的日益严峻以及劳动力成本优势的逐步减弱,我国目前的出口导向型发展战略不可持续。人民币适度升值有助于改变我国经济过度依赖出口的发展方式,经济增长将主要依靠内需拉动。人民币汇率向均衡水平回归,有利于提高我国经济发展的质量和效益。

由于人民币升值,企业仅仅依靠廉价劳动力将难以维持竞争优势,这将促使企业提高生产效率,加快技术进步,提高产品附加值,提升国际竞争力。

正确看待人民币对内贬值

从历史数据和国际比较看,最近十多年来我国通胀都处于较低水平

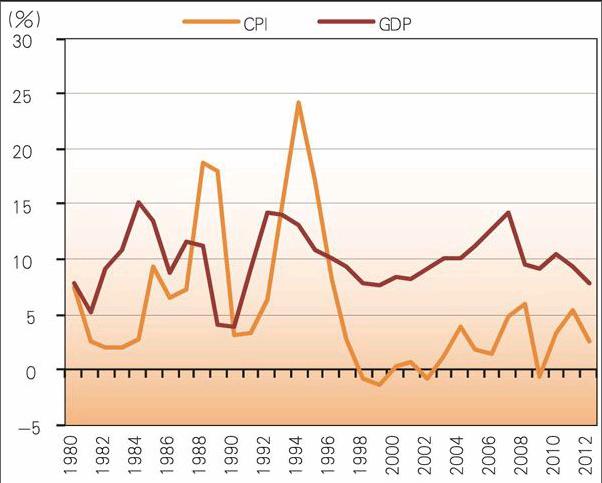

上世纪80~90年代,我国曾出现较为严重的通货膨胀,但自上世纪90年代末以来,严重的通货膨胀在我国并未爆发,通胀整体处于较低水平。1997~2012年,我国居民消费价格指数(CPI)年均涨幅仅为1.9%(见图2),同期工业生产者出厂价格指数、工业生产者购进价格指数、固定资产投资价格指数和GDP平减指数年均涨幅分别为1.5%、3.4%、2.2%和3.3%。我国最近十多年来的通胀水平不仅明显低于之前的历史时期,也低于同期美国、英国、韩国等国家的通胀水平,更低于这些国家经济高速增长阶段的通胀水平。1997~2012年,美国、英国和韩国的CPI年均涨幅分别为2.4%、2.1%和3.3%。

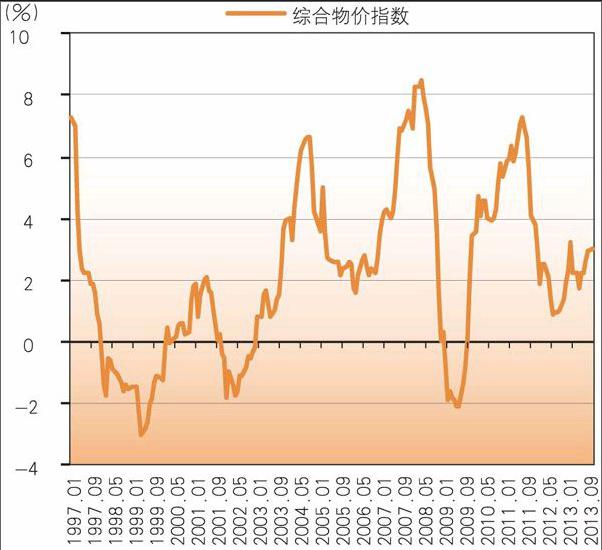

近年来,我国资产价格尤其是房价上涨较快,成为社会关注的热点。但即使考虑资产价格,我国的总体物价水平也并不是很高。用CPI、企业商品价格指数(CGPI)中的投资品价格指数、商品房销售均价指数(销售均价=销售额/销售面积,以此为基础计算价格指数)和上证综合指数分别代表消费领域、投资领域、房地产市场和金融市场的价格指数,用动态因子法确定各指数权重,加权得到综合物价指数。计算结果显示,1997~2012年,我国综合物价指数年均上涨2.2%(见图3),16年里仅有5年时间综合物价指数的涨幅超过3%。

一般情况下,经济增长与通胀正相关,适度通胀是经济增长的代价

1958年,英国伦敦经济学院教授菲利普斯发现英国货币工资变动率和失业率之间存在反向变动关系,即著名的菲利普斯曲线(见图4)。1960年,美国经济学家萨缪尔森和索洛以物价上涨率代替了原菲利普斯曲线中的货币工资变动率。1962年,美国经济学家奥肯提出,失业率与经济增长率具有反向变动关系。这样,经济增长率与物价上涨率之间便呈现同向变动关系(见图5)。

菲利普斯曲线表明,失业和通货膨胀不可能同时避免,物价上升是维持较高就业和产出所必须付出的代价;在价格上升和生产提高的不同组合中,货币当局可以权衡并选择其中比较适当的组合。菲利普斯曲线不仅被经济学家普遍接受,而且也成为货币政策操作的理论依据。

从各国实践看,适度通胀有利于经济增长。因为适度通胀会刺激人们的投资和消费,而通缩则可能使社会资本更倾向于储蓄而非投资,从而不利于经济增长。英国、美国、德国、日本等国在经济稳定增长期和扩张期都伴随温和通胀。美国在上世纪30年代中期以来的经济复苏期,以及二战后的迅速发展期,经济增长都比较快,同时物价也温和上涨。1934~1969年,美国GDP年均增长5.3%,CPI年均上涨3%;1992~2007年,美国经济增长相对稳定,GDP年均增长3.2%,CPI年均上涨2.7%。英国80年代经济复苏,物价涨幅也较高,商品零售价格指数年均上涨5.6%左右。1953~1978年,日本GDP年均增速高达14.5%,CPI年均上涨6%。德国50年代到80年代GDP年均增长4.5%,CPI年均上涨3.1%。而通货紧缩一般都发生在经济衰退或萧条期。历史教训告诉我们,通货紧缩会严重危害经济发展。有不少经济学家认为,美国上世纪30年代经济大萧条的原因之一,就是美联储实行了过于严厉的货币政策,造成了通货紧缩。在最近一次的国际金融危机中,西班牙、希腊等欧元区国家物价持续走低、处于通缩边缘,严重影响就业和经济增长。为结束长达20年的经济停滞,日本长期维持低利率,实行量化宽松政策,目的就是期望通过拉升通胀水平来刺激经济增长。

上世纪90年代末以来,我国总体上保持了“高增长、低通胀”的良好发展态势。正如前文图2所示,1997~2012年,我国GDP年均增速高达9.7%,CPI年均涨幅仅1.9%。我国GDP增速与滞后1年CPI之间的相关系数为0.6,同向变动关系显著。因此,要辩证地看待通货膨胀。在消除恶性通胀的前提下,为实现较高经济增长和就业水平,应维持适度的通胀预期。

此外,我国CPI中食品权重较高(大约占1/3),近年来CPI涨幅相对较高,主要是由食品价格的上涨引起的。如2004年、2007~2008年、2010~2011年CPI涨幅超过3%,其中食品价格涨幅都在10%左右(见图6),食品价格上涨对CPI上涨的贡献率超过70%。食品价格上涨的背后是粮食价格的上涨。粮价主要由粮食供求关系决定,货币政策对粮食供给和粮食需求的调节作用都非常有限,因而不能通过货币政策来控制食品价格涨幅。如果为了压低食品价格而严控货币供给,则可能导致过于严厉的紧缩政策。但食品价格的过快上涨确实严重影响了中低收入人群的生活质量。对此,应采取收入调节和价格补贴的政策。如美国向低收入者发放食品券的做法已有40年历史。这种财政补贴措施既不损害生产者利益和粮食供给,又保障了低收入者的生活水平。所谓货币政策,就是在物价与经济增长、就业之间寻找一个平衡点。解决贫富差距、收入分配等结构性问题,不能仅仅依靠货币政策,更主要是依赖于适当的收入分配政策。

合理控制货币供应,保持物价基本稳定

当前,要加快转变经济发展方式,合理控制货币供应,促进经济适度增长。现在有人提出“人民币对不起人民”的口号,这是一种片面的、违反经济规律和经济学常识的误导。难道通货紧缩、物价下降、失业增长、经济下滑,人民币就对得起人民了吗?难道人民币不升值、继续保持粗放式外向型经济发展模式、大量外汇流入、国内流动性泛滥、通胀高企,人民币就对得起人民了吗?看待任何经济现象,都要理性、客观、全面,不能意气用事,更不能用口号般的语言夺人眼球,因为那样只能搅乱人心,于事无补。

应该正确认识和对待人民币“外升内贬”现象。一是要积极扩大内需,促进经济内外部均衡,从根本上缓解人民币的升值压力。二是加快推进人民币资本项目可兑换,加快企业“走出去”步伐,形成资本双向对称流动渠道。三是深化经济体制改革,加快转变经济增长方式,优化产业结构,逐步形成以科技进步和创新为核心的新的增长动力。四是合理控制货币供应量增长,保持物价基本稳定。摒弃靠货币信贷扩张和大规模资金投入的发展方式,保持合理的社会融资规模。

(作者系中国人民银行调查统计司司长)