淀粉糊化度测定方法的研究进展

2014-01-21黄立兰黄广明

■黄立兰 黄广明 劳 晔

(建明工业(珠海)有限公司,广东珠海 519040)

淀粉的糊化是指淀粉悬浮液在一定温度下,淀粉颗粒吸水膨胀,体积增大,淀粉颗粒破裂,成为黏稠状胶体溶液的过程。糊化的本质是淀粉中晶质与非晶质态的淀粉分子间的氢键断开,微晶束分离,形成一种间隙较大的立体网状结构,淀粉颗粒中原有的微晶结构被破坏。糊化度是指淀粉中糊化淀粉与全部淀粉量之比的百分数。淀粉的糊化度越高,越容易被酶水解,有利于消化吸收。

淀粉糊化度是评价颗粒饲料加工质量的重要指标,直接影响畜禽吸收利用饲料中能量物质的效率,进而影响饲料的转化效率和畜禽生长性能。淀粉糊化作用是饲料加工过程中重要的物理化学特性变化过程,而快速准确检测和实时监控饲料加工中原料淀粉糊化特性的变化,对提高饲料加工及产品质量,降低生产成本具有十分重要的意义。

淀粉糊化度及糊化参数的测定,一般是根据淀粉糊化后其物理或化学特性的变化特点,如双折射现象消失、颗粒膨胀、透光率及黏度变化等等。目前,主要的研究方法有酶水解法、黏度测定法、双折射法、DSC技术、近红外光谱分析技术、X-衍射以及核磁共振光谱技术等。饲料行业中普遍采用与畜禽消化功能接近的酶水解法,以熊易强糊化度测定方法较为普遍。本文拟对淀粉糊化度测定方法的研究进展情况作一综述,为淀粉糊化度的快速准确的测定方法的建立提供依据。

1 酶水解法

酶水解法的基本原理都是利用各种酶对糊化淀粉和生淀粉有选择性的分解,通过对生成物的测量得到准确的糊化度。

1977年,Chiang等使用葡萄糖淀粉酶和邻甲苯胺试剂对淀粉的糊化度进行测定,以部分糊化淀粉的吸收率与全糊化淀粉的吸收率的比值求出糊化度。在样品溶液中加入葡萄糖淀粉酶,40℃保温30 min后,用25%的三氯乙酸钝化葡萄糖淀粉酶,取上清液于试管中,加入邻甲苯胺试剂,沸水中放置10 min,用冷水冷却,再加冰醋酸,在630 nm下测定其吸收率。糊化度(Y)的计算方法为:

式中:A=全糊化淀粉的吸收率;B=部分糊化淀粉和经过30 min酶水解的完整淀粉混合物的吸收率;C=部分糊化淀粉和经过60 min酶水解的完整淀粉混合物的吸收率;K=1%完整淀粉经30 min水解后的吸收率。K对每种淀粉或特定处理的淀粉是一个常数,常规分析中只需测定1次。

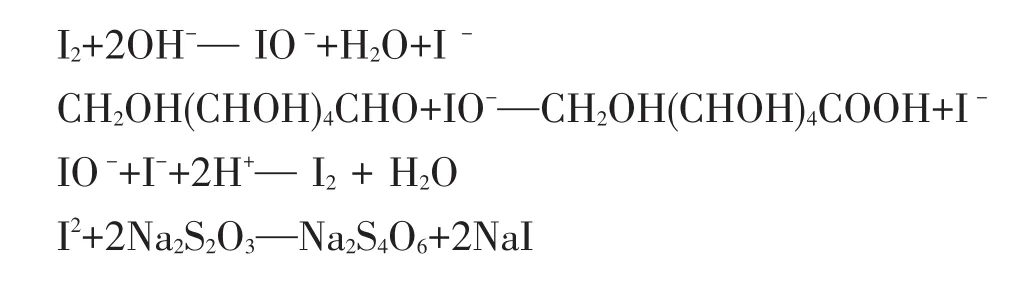

因葡萄糖淀粉酶可将糊化淀粉水解转化为葡萄糖,对葡萄糖的测定还可用碘-硫代硫酸钠滴定法。其原理为:葡萄糖在碱性溶液中被碘氧化成葡萄糖酸,过量的碘经酸化后用硫代硫酸钠滴定。反应式如下:

样品经酶水解产生葡萄糖的量与样品完全糊化后酶水解产生的葡萄糖量之比即为糊化度。

在1983年,有人指出,葡萄糖淀粉酶对生淀粉和糊化淀粉之间的分解速度有着很大的差异,容易识别。但是,对糊化淀粉和老化淀粉间的识别较差。经研究,最终发现,对生淀粉完全不分解的β-淀粉酶和对支链淀粉的立体结构变化十分敏感的异淀粉酶的混合酶系对糊化淀粉和老化淀粉的分解性则存在相当大的差异,因此就发明了混合酶系法(BAP法)测定淀粉糊化度。反应生成的还原糖用Somogyi-Nelson法测定。Somogyi-Nelson法是测定样品的光密度,其糊化度的计算公式为:糊化度=被检液的光密度(或糖量)/完全糊化检液的光密度(或糖量)。

此外,还有用β-淀粉酶和TaKa淀粉酶进行糊化度的测定。β-淀粉酶在适当的pH和温度下,能在一定的时间内,定量地将糊化淀粉转化为还原糖,转化的糖量与淀粉的糊化程度成比例关系,然后用铁氰化钾法测其还原糖量,即可计算出淀粉的糊化度。TaKa淀粉酶能在一定温度下将定量的熟淀粉在一定时间内转化成一定量的麦芽糖和葡萄糖,可根据生成的糖量计算出糊化度。

Y.Xiong等对淀粉转葡糖苷酶法(AGS)测定加工谷物糊化度的方法进行了优化,从酶的浓度、显色剂、蛋白质沉淀剂、样品颗粒大小、震摇频率、缓冲液pH值等方面对方法进行了优化,并建立了葡萄糖释放量与糊化度间的标准曲线,由此可测定未知物的糊化度。

熊易强提出了一种简易酶法,也是现在饲料界普遍采用的一种测定饲料糊化度的方法。其本质是对Y.Xiong等建立的AGS酶法进行了简化,以加工过的样品的葡萄糖释放量与同一来源的全熟化样品的葡萄糖释放量之比值来直接表达淀粉糊化度,即是在给定实验条件下淀粉酶解的有效率。其可以直接用光吸收的比值表达糊化度,不需要得知样品的葡萄糖释放量和样品的淀粉含量,进一步省去了建立葡萄糖标准曲线的步骤。不过此法所表达的淀粉糊化度,由于“零点”位置的改变,与Y.Xiong等建立的AGS酶法在概念和数值上都会有所差别,但却更为直接的表达了动物对淀粉的利用率。糊化度的计算公式为:糊化度(%)=(测定样品光吸收-空白光吸收)/(全糊化样品光吸收-空白光吸收)×100。

Di Paola R等提出用酶反应的初速度Vi表示糊化度,通过葡萄糖淀粉酶水解糊化淀粉得到葡萄糖,以葡萄糖浓度与反应时间作线性回归分析,从而得到Vi。其以10%浓度的生玉米淀粉悬浮液作为样品,通过不同温度的热处理,温度范围为25℃(未糊化)~95℃,得出不同糊化度的淀粉悬浮液,以制定温度与糊化度的标准曲线。并用DSC法和黏度法与Vi法进行比较,得出Vi与DSC的结果基本一致,相关系数r=0.97,P<0.000 1,与黏度法的结果的相关系数r也有0.78,P<0.000 1,由此表明用Vi表示糊化度可用于食品与饲料生产的常规质量控制。

KeShun Liu等提出了一种酶法测定干物质糊化度的方法,并对该方法进行了考察、优化和验证。其利用AGS酶对淀粉进行水解得到葡萄糖,再用Megazyme GOPOD测定葡萄糖的含量,以表达糊化度。糊化度(%)=可水解淀粉的含量/全部淀粉的含量×100。此方法与以前的酶水解法的不同之处是要先将测试样品粉碎,降低样品颗粒的粒径,再用水溶解,即对样品进行机械增溶之后再进行酶水解,从而测定糊化度。由于AGS酶对生淀粉也有一定的水解能力,因此其以玉米、大米的全糊化淀粉和生淀粉作为样品考察了样品的粒度、溶媒、磁力搅拌速度、搅拌时间、搅拌温度对糊化度的影响,最后得出的最优条件为样品粉碎过50目筛(孔径为300 μm),加水溶解,50 r/min的转速,室温磁力搅拌70 min。此条件下,可最大限度的溶解糊化淀粉和降低生淀粉的溶解度。同时也对酶的量、酶反应时间、酶反应温度和缓冲液的pH值进行了考察,得出酶反应的最优条件为缓冲液的pH值4.75,加入10 μl酶(33 unit),37 ℃反应45 min。最后用不同比例的糊化淀粉对方法进行验证,得出大米、小麦、大麦、燕麦和玉米的糊化淀粉的比例与所测得的糊化度成很好的线性关系,且RSD都小于5%。

酶水解法的优点是准确度较高,但其缺点是繁琐、耗时长,不利于实际生产中现场测定和控制。试验中试剂的准备,尤其是酶溶液的制备,费用高、难控制,沸水浴中化学反应的沸液现象,试管的用量大,一组数据的测试时间在4~6 h之间,在实时质量监控领域中的推广应用存在明显的局限性,并给饲料产品实际生产质量管理带来了很大不便。

2 黏度法

淀粉糊化的黏度一般使用布拉班德黏度测定仪(BV)和快速黏度分析仪(RVA)测定。在淀粉糊化特性的研究中,BV的主要应用为评价淀粉糊化性质,其测定的数据可以判断淀粉的来源或区分淀粉的种类。BV能较为真实地反映淀粉糊化的实际情况,但耗时长,样品需要量大。RVA的出现,则大大加快了检测速度,且所需样品量少,灵活性强,可以测定绝对黏度。

RVA是一种由计算机控制的快速旋转式黏度测试仪,其通过检测淀粉糊化过程中样品黏度的变化,实现对样品淀粉糊化特性的定性和定量分析。样品糊化度越高,RVA曲线越不明显。RVA曲线中用于评价样品黏度和糊化特性的参数包括冷峰值、冷峰面积、峰值黏度、保持黏度、最终黏度、峰值时间、衰减值和回生值。根据这些参数可以寻找出样品糊化度和黏度之间的定量关系。

赵雅欣等利用SAS统计软件建立酶法测定的淀粉糊化度与RVA糊化图谱的7个特征值的相关性,得到线性回归方程:糊化度=57.095 561 86-2.302 320 88×冷黏度-0.137 436 69×峰值黏度+0.203 351 19×保持黏度+0.064 001 02×回升值-22.411 928 37×峰值时间+3.353 665 47×冷黏度面积,最终黏度=保持黏度+回升值。该模型预测结果与真值的相关系数R2=0.938 176,说明预测值基本上等于真值,预测效果良好。但从所得的试验数据无法给出最终黏度与经典糊化度的函数关系,相关系数R2=0.470 419,说明两者之间的相关性很小。

王海东等以熊易强的简单酶法作为淀粉糊化度的参考测定方法,建立了快速黏度分析法测定颗粒饲料的淀粉糊化度。选用86个玉米使用量相近的乳猪颗粒饲料样品,探索建立样品糊化度和黏度之间的定量关系,得出回归方程:淀粉糊化度=0.488 7-0.006 7×冷峰值-0.001 2×峰值黏度-0.0017×保持黏度+0.000 9×最终黏度+0.004 94×冷峰面积,R2为0.802 5,并以此回归方程对其余20个样品的糊化度进行预测,决定系数R2为0.874 6,表明通过建立的快速黏度分析法可以较准确地对样品的淀粉糊化度进行预测。

可见快速黏度分析法测定淀粉的糊化度,可解决饲料生产厂家、用户及在线生产中的淀粉糊化度检测慢、检测难的实际问题,且在一定程度上能够满足饲料工业提高加工质量管理水平和确保饲料产品的质量安全的应用需求,但是所得模型的预测结果与真值的相关性还有待提高和进一步的研究。

3 热分析

热分析包括定量差示热分析(DTA)、差示扫描量热分析(DSC)和热重分析(TG),以DSC在淀粉研究中应用最为广泛。DSC被广泛应用于研究淀粉的糊化特性、老化特性、糊化与老化动力、淀粉的玻璃态转变、淀粉与脂肪复合物的特性等。

DSC法是在程序升温下,保持待测物质与参照物温度差为零,测量待测物质和参照物的热量差随温度变化的一种技术。淀粉糊化过程中伴随的能量变化在DSC图谱上表现为吸热峰,通过考察图谱上峰形、峰位置和峰面积的变化情况,可以分析测定淀粉的糊化温度及糊化焓。DSC的优点为适用的样品水分范围广,试样盒密封,样品水分不变,可直接测出实验中试样的热量变化,省时,不需要额外的技术等。

完全糊化的淀粉样品在DSC分析过程中为无吸收峰的平坦直线,根据这一原理,Mechteldis等人提出:根据淀粉DSC分析过程中吸热峰面积(即热焓值ΔH)的大小可估测淀粉糊化度的大小。他们将已制备好的马铃薯糊化淀粉与天然马铃薯淀粉(未经糊化的)按0∶100,25∶75,50∶50,75∶25,100∶0的比例混合成5个样,分别用DSC和α-淀粉酶测定其焓变和糊化程度,结果显示随着糊化淀粉比例的提高,DSC图谱上曲线吸热峰面积减小,而α-淀粉酶测得的糊化度也增加,作焓变ΔH和α-淀粉酶所测得的糊化度的关系曲线,发现两者成正相关,因此只要找出它们的相关系数,便可用DSC测定淀粉的糊化度。蒋苏苏等在研究不同膨化玉米比例对淀粉糊化参数的影响时发现,膨化玉米比例与热焓值的回归关系为y=2.8x2-4.164x+1.824,两者的相关系数R2=0.982 5,说明热焓值与糊化度不同的玉米粉试样间有明显相关性,即DSC分析方法可用于淀粉糊化度测定。但其在试验中又发现,热焓值的测定易受到多种因素影响,如试样粒度、含水量大小、取样处理方式及升温速率等等,所以要准确运用DSC测定糊化程度,还需要进一步研究各因素对其的影响。

另外,高群玉等研究一种动态监测淀粉糊化过程的新方法时,用DSC法测得的糊化度作为对比。其用焓变积分法进行计算,某温度点的糊化度为从峰起始点到该温度的积分面积占整个糊化温度范围内积分面积的比例,即糊化度=,T'为某特定温度点,T0为起始糊化温度,T为某一温度点。Parada等在研究马铃薯淀粉的颗粒与糊化度对体外消化和血糖反应的影响时,是用样品的热焓值与生淀粉的热焓值之比来表示糊化度,计算式为DG(%)=(1-ΔHsample/ΔHnative)×100。

DTA是在程序控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度的一种技术。其原理与DSC原理基本相似,只是没有DSC装置中的热量补偿电路和电加热部分。DTA曲线所得到的是温度差,DSC记录的是温度补偿电路电位,即能量变化,所以从原理上讲,DSC给出的是直接焓变化,表面上看精度似乎更高,但从实际定量的观点看,两者的效果没有什么差别。DSC和DTA法测定淀粉糊化均具有迅速、试样用量少、浓度范围大、精度高等优点,但不能实现在线测量,同时造价比较昂贵。

4 近红外光谱分析

王海东等以熊易强的简单酶法作为淀粉糊化度的参考测定方法,建立了近红外光谱分析方法快速测定颗粒饲料的淀粉糊化度。近红外光谱分析模型的建立:首先根据样品的浓度残差和光谱残差、学生氏残差和杠杆值,将马氏距离超过3的样品作为异常点剔除,然后按照淀粉糊化度值的分布,将样品划分为定标集和验证集。利用定标样品集,比较不同回归方法和光谱预处理方法对模型定标决定系数(Rc2)、交互验证标准差(RMSECV)等统计参数的影响,选择最优回归方法和光谱预处理方法建立定标模型。然后以验证集样品作为未知样品进行预测,通过预测决定系数(Rp2)、相对标准差(RSD)和相对分析误差(RPD)验证模型的预测能力。最后,根据RSD值和RPD值对模型进行综合性评价,如果RSD≤10%,则表明所建模型具有良好预测能力,同时,如果RPD≥3,则说明定标效果良好,所建模型可用于实际检测。实验结果显示,近红外光谱分析方法的定标模型决定系数为0.875 9,相对标准差RSD小于10%,相对分析误差RPD大于3,定标结果较好,同时验证模型的决定系数为0.960 8,所建立的淀粉糊化度近红外光谱分析方法具有良好的分析能力和检测精度,能用于定量测定乳猪饲料的淀粉糊化度。近红外光谱分析方法的建立在一定程度上能够满足饲料工业提高加工质量管理水平和确保饲料产品的质量安全的应用需求,同时近红外光谱分析方法在饲料质量实时控制领域也展示了良好的应用前景。

5 脉冲核磁共振法

纯干或含少量水分的生淀粉中分子链上的质子,只能在小尺寸范围内振动或迁移,表现出较强的固相性质。已糊化的淀粉分子链及自由水分中的质子可作大尺寸的迁移,表现出较强的液相性质。在核磁共振中,由于液相中质子的弛豫时间高于固相中质子的弛豫时间,可利用脉冲核磁共振的自由感应衰减(FID)信号,将固相与液相中的质子相对量求算出来,并以此表征淀粉糊的糊化度。

C.E.M.D.Silva等用脉冲核磁共振法(PNMR)测定淀粉糊化度,提出以相对液化指数(RLI)表征糊化度,并以酶水解法确定RLI与糊化度之间的关系,相关系数大于0.94,5%显著水平。其定义液相的FID信号为L,固相的FID信号为S,S=fs×(T-L),fs为修正系数,T为死时间的信号,并认为系数fs在样品热处理过程中保持不变,仅与体系含水量(35%~65%)有关,用已知固相含量的未糊化的样品来计算,得出不同含水量的体系有不同的fs值。RLI=[(%L/S)t-(%L/S)0]/[(%L/S)f-(%L/S)0],其中(%L/S)t为部分糊化样品的液固百分比,(%L/S)f为完全糊化的样品的液固百分比,(%L/S)0为已知固体含量的未糊化样品的液固比。PNMR的信号处理是在FID中的11 μs处和59 μs处分别取值。

姚远等用PNMR测定谷物淀粉糊化度时,则采用标准曲线法确定PNMR测定值S’与米粉及米淀粉糊化度(DG)间的关系,并考察了S’与样品含水量(60%~80%)的关系。PNMR的信号处理是在FID中的11 μs处和70 μs处分别取值,70 μs处的值定义为液体信号值L,11 μs处的值定义为L+S1,总固体信号值S=fs×S1,fs由已知固体含量的样品体系对仪器进行标定。当已知fs后,PNMR即可求出待测样品中的固体含量值S’=S/(L+S)。实验结果表明,选择适宜的仪器参数fs,可使S’-DG标准曲线具备良好的线性(r2>0.99)。根据PNMR测定不同含水量米淀粉和米粉所得到的S’-DG标准曲线,作出米粉体系在不同糊化度时S’与体系含水量关系曲线,当糊化度一定时,S’与干物质含量呈正相关,并在较小浓度范围内呈较明显的线性关系。

PNMR法测定糊化度具有许多优点:①样品制作方便;②对待测样品不构成损伤;③测定是即时的,一般可在几秒至几分钟内完成一次测定;④可对某一变化(反应)进程进行连续测试,适用于反应动力学研究;⑤可装配在生产线上,对工艺参数进行在线控制;⑥测定精度高,重复性好。但是体系的含水量不同或体系的性质改变(如淀粉种类,杂质种类及含量等),则需重新设定fs值,并详细地做出各种体系的标准曲线。

6 其它

王春娜等对碘分光光度法进行了研究,并通过与酶水解法进行比较,获得吸光度与糊化度之间的直线关系,R2为0.964 9。其原理是直链淀粉分子的螺旋结构可以结合碘形成蓝色复合物,并在575 nm具有最大吸收,其吸附碘量为19%~20%。糊化度越高,吸附碘越多,蓝色越深。以碘-碘化钾溶液为空白,用分光光度计测得的吸光度即为碘呈色度,再由碘呈色度来判断糊化度。此法操作简便、快捷、省时,适合于工业生产中对产品的质量监控,但是其标准曲线的绘制还是需要用酶水解法测定糊化度数据,对于工厂的批量生产,当建立了标准曲线,同类产品的检测就会便捷很多。

Tim Baks等对比了DSC、X-ray、双折射和碘分光光度法对高低浓度的淀粉溶液糊化度的测定,发现在10%浓度的淀粉溶液,四种方法测得的糊化度值基本一致,但在60%浓度的淀粉溶液,四种方法得出的结果却不一样。其解释这是由于不同浓度的淀粉溶液,含水量不一样,糊化过程中所需要的热量不一样,从而导致糊化过程的物理化学变化情况不一致。10%浓度的淀粉溶液在糊化过程中的物理与化学变化能同时发生,而60%浓度的淀粉溶液在糊化过程中的物理与化学变化则不能同时发生。

付中华等报道了一种碘电流滴定法测定糊化度。由于糊化淀粉能与碘结合成螺旋状复合物,生淀粉则不能,将试样在悬浮液和完全糊化的溶液状态,通过电流滴定法测定碘的结合量,从两者之比来求糊化度。

李芬芬等利用聚焦光束反射分析仪(FBRM)分析了淀粉在糊化过程中颗粒总数的变化,提出用颗粒总数的变化量/颗粒的初始总数来表示糊化度。其原理是:FBRM探头内激光二极管发射的激光进入光束分裂器形成具有稳定波长的激光束,激光束聚焦形成光“焦点”,“焦点”处激光在颗粒表面发生散射,一定比例散射光进入FBRM探头中,最后到达探测器,进行数据信号分析,进而得到相关颗粒的数据,然而当颗粒糊化呈半透明状态时,“焦点”处激光直接透过颗粒而不是在颗粒表面发生散射,于是糊化后的颗粒监测不到,颗粒总数开始下降。

高群玉等提出了一种动态监测淀粉糊化过程的新方法—累积光密度法,它利用淀粉颗粒在偏振光下的双折射光在糊化过程中逐渐减弱至消失的原理,采用数字图像分析技术对实时采集到的数字图片进行累积光密度分析,测得淀粉的糊化度。累积光密度法以光波长度约为500 nm尺度下淀粉的有序结构为指标,定量得到淀粉在糊化过程中实时的结晶程度变化情况,具有准确、灵敏的特点。与传统的利用淀粉颗粒结晶双折射特性的方法相比,它能对处于部分糊化状态的淀粉颗粒进行表征,同时,它是一种实时监测的方法,免去了各种样品的预、后处理,得到的数据能更好地反映样品糊化过程的真实情况。

7 结语

本文综述了淀粉糊化度的测定方法,并指出各方法的优缺点,对糊化度测定方法的进一步研究具有参考意义。但是不同的测定方法,由于测定基础和基准等不同,得到的糊化度值会有相当大的差异。目前淀粉糊化度的测定方法中,还是酶水解法较为准确,但其步骤繁琐、时间长,不适宜批量检测和在线检测,因此加快研究推广淀粉糊化度的快速检测方法,已成为制约中国提高饲料行业生产管理水平和饲料产品质量安全水平的行业共性问题。

(参考文献25篇,刊略,需者可函索)