基于弹性预设的高中地理生成性教学

2014-01-13陆文博

陆文博

(常熟市中学, 江苏 苏州 215500)

基于弹性预设的高中地理生成性教学

陆文博

(常熟市中学, 江苏 苏州 215500)

生成性教学是以学生为主体的教学方式,倡导学生的学习方式是自主、合作、探究,更加关注学生的整体发展。然而,生成性教学也不是随意的教学活动,在课堂教学中,教学预设是必要的,轻视预设的生成性教学是盲目的生成,无法产生良好的教学效果;但同时教学又不是可以按照既定的程序、规则、步骤来进行的一项活动,因此预设又必须是有弹性的预设,教师在教学设计中应充分考虑课堂上可能出现的各种情况,给师生的动态生成留出“空白”,从而取得更好的教学效果。

高中地理;弹性预设;生成性教学

叶澜教授认为,一个真正把人的发展放在关注中心的教学设计,会关注学生的个体差异,会为学生主动积极的活动提供保障,会为师生在教学过程中创造性的发挥提供时空余地,这样的教学设计才能脱去僵硬的外衣显露出生机。[1]在课堂教学中,教学预设是必要的,但教师在教学设计中应充分考虑课堂上可能出现的各种情况,给师生的动态生成留出“空白”,还学生思考、探索、言论的机会,给教师倾听、调整、提升的机会,使课堂真正成为师生生命发展的舞台,这就是有弹性的预设。弹性预设是生成性教学的基础,是生成性教学实施的有效前提。指向生成性教学的弹性预设可以从以下几方面进行。

一、目标预设,即时提升

教学目标在教学活动中发挥着重要的作用,教学目标对教学具有导向、激励、评价及聚合等功能。[2]预设性教学在教学活动之前就明确教学目标,教师严格按照预定的教学目标开展教学活动,为了完成既定教学目标,常常出现教师控制全局、只重知识传授、忽视情感传递、课堂教学僵化等问题。

课堂教学目标不应该是一成不变的,因为课堂教学具有很强的现场性,课前精心预设的目标在复杂多变的课堂中往往会发生变化。教师应根据课堂实际情况及时、准确、合理地对预设目标作出调整,适时地删除或补充、降低或提升预设目标,开放地纳入弹性灵活的成分,促进更高价值目标的生成。

【案例1】

人教版高中地理必修二“城市内部空间结构”课程标准的要求是:运用实例,解释城市功能分区形成的原因。根据这一标准,教师设计以下课堂活动:请学生根据地图画出本市三大功能区在空间上的分布模式图,尝试解释各功能区的分布原因,并对其分布作出评价。因为是身边的案例,学生对此十分感兴趣,探究兴致高昂,通过探讨画出功能区分布图,并对此作出详细评价。更有探究意识较强的学生画出理想中本市的功能区分布图,这是超出教师预料、超出课前教学目标预设范围的,这一生成资源立即引起教师的关注,教师凭借职业敏感判断这一教学事件具有重要的教育意义,继而提升原有教育目标,形成更高层次的目标,即研究功能分区的最终目的是为了服务于我们的生活,为了使功能区分布更加合理,为了使我们的城市更美好,从而提升学生热爱家乡、服务家乡的情感。

【教学反思】

以上案例中,教师根据发生变化的教学现场状况,灵活地给预设目标增添创新的营养成分,即时生成和丰满了预设目标。由此可见,预设目标并不是不可改变的,教师具有这样的意识,便可在教学过程中根据课堂情况对弹性化目标进行补充和发展,从而将预设目标提升到更高水平。

二、内容重组,板块设计

我国著名教育家叶圣陶先生曾经认为:“教材只能作为教学的依据,要教得好,使学生受益,还要靠教师善于运用。”随着新课程理念的不断深入,教师逐渐改变了教材观,不再简单地“教教材”,而是灵活地“用教材”,将教材视为教师教学的重要资源、学生学习的基本素材。对学生而言,教科书是他们开展学习活动的“出发点”而不是“终结目标”。教材内容可以不变,但教师对教材的理解、对教学内容的整合应该是有变化的。因此,教师要创造性地使用教材,根据教师的理解和学生的知识储备、课堂上学生的兴趣点和接受能力等,对教材进行弹性组合、案例改造和创新,为课堂生成性教学埋下伏笔。

【案例2】

以人教版高中地理必修一第四章“地表形态的塑造”为例,教材内容是这样编排的:第一节总体介绍“营造地表形态的力量”,包括内力作用和外力作用;第二节介绍内力作用下“山地的形成”;第三节介绍外力作用下“河流地貌的发育”。在教学过程中教师发现,介绍内力作用的地壳运动时,学生对“水平运动和垂直运动可以形成山地”这一知识点较易理解,根据学生的生成反应,教师即时对教材进行重组,在介绍完“水平运动”和“垂直运动”后,直接进入第二节“山地的形成”的学习,由于两部分内容因果关系明显,学生更容易接受和理解。在第二课时的教学设计中,教师继续进行教材重组,将第一节中的“外力作用”与第三节“河流地貌的发育”结合起来,前因后果,顺理成章。

【教学反思】

由以上案例可见,教师既可以根据需要在课前对教材进行重组,也可以在教学现场根据学生的课堂生成情况,如理解力、兴趣点、注意力等对教材进行实时重组,从而更有利于学生对知识的理解和应用。

在重组教材的过程中,教师不必也不应编写过于详尽的教案,否则容易将教师的思维框定在教案范围内,没有创新和生成的空间。教师可以对教材内容梳理整合、删繁就简,形成几大板块并寻找各板块间的联系点,[3]在课堂上以板块为线索组织教学,放手让学生对各板块进行探究。由于设计的是粗略的框架,学生有很大的自由学习的空间,学生在探究活动中会出现许多预料之外的状况,生成新的教学资源。

【案例3】

以人教版高中地理必修一“气压带风带(课时1)”为例,教师在课前将课堂设计成以下几大板块:板块一,自主学习——假设大气在均匀地表运动并不考虑地球自转,研究赤道和极地之间的热力环流状况。板块二,小组合作探究——考虑地球自转,探究赤道和极地之间的大气运动状况(通过在立方体中画出各纬度间大气环流原理图,理解北半球气压分布状况和气流运动状况)。板块三,自主拓展——根据板块二的探究结果,画出南半球气压分布状况和气流运动状况。由三大板块组成课堂框架,教师提出学习要求,学生为主体进行探究活动,为课堂生成提供了极大的可能性。

【教学反思】

教师应该把教学设计看成一个实时的、动态的过程,这样才能避免静态的教学设计与动态的教学实施之间的矛盾。[4]当然,要实现板块设计和板块教学,对教师的教学基本功提出较高要求,教师必须对教材内容深入理解、对课堂教学游刃有余、灵活应变。

三、方法备选,灵活多变

课堂具有生成性,师生、生生之间存在互动性,决定了教学方法必须是不断调整和变化、综合发展的。[5]什么样的教学目标、教学内容,选择什么样的教学方法,这些都需要教师在课前进行预设。同时,教师还应根据复杂多变的课堂生成情况进行灵活选择,而不拘泥于原先预设的教学方法。如何在课堂上灵活选择教学方法呢?一是准备多种方法以备用;二是预备方法时设想课程实施过程中可能出现的种种情况,以便灵活应对;三是在课程结束后及时反思,分析课程实施过程中用到了哪些方法,哪些方法使用得当,哪些方法在使用时机、策略上有待改进,为今后的教学积累经验。

【案例4】

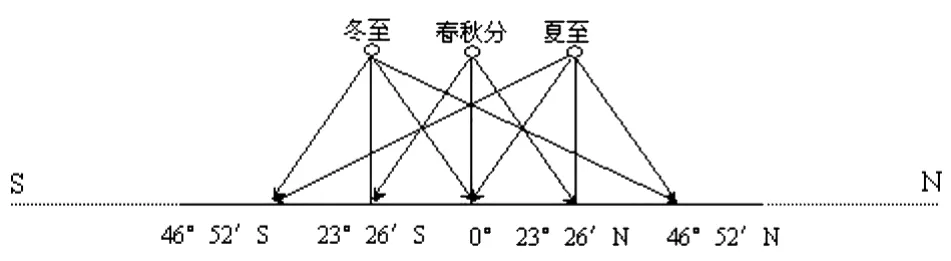

讨论正午太阳高度的季节变化规律时,教师要求学生利用正午太阳高度角的变式图,在变式图上尝试作图,讨论正午太阳高度的季节变化规律(如下图所示):夏至日哪个范围的正午太阳高度达一年中最大值,哪个范围的正午太阳高度达一年中最小值?冬至日呢?

问题提出以后,教师走下讲台巡视,发现学生无从下手,对问题的解决比较茫然。教师立刻反思,正午太阳高度是难点内容,学生难以理解,让学生直接得出结果比较困难。根据学生的学情,教师决定调整教学方法:请学生先阅读书本关于“正午太阳高度季节分布规律”的结论,再通过画图来证明。学生通过阅读和理解,对这一问题豁然开朗,开始在变式图上画图。最后,教师请一位同学上讲台演示,该同学边画图边讲解,思路清晰,证据有力。

【教学反思】

上述案例中,如果教师不考察学生的学习情况,或者即使了解学情也不对教学方法进行调整,学生将无法进行探究,最后只能由教师给出正确答案,学生将失去一次宝贵的探究机会。因此,教师应根据学情的变化及时调整教学方法,而在备课中准备多种方法教学是课堂上根据生成调整教学方法的前提。

四、过程预想,及时调整

预设性教学对教学过程的设计非常精确,新课导入、内容承转、所提问题、标准答案,甚至教师要讲的每一句话、不同环节的时间分配等,都有明确设定,教师上课的过程就是“实施教案”的过程。然而,过于细致的教学方案使师生在课堂上没有发展空间,学生的创造力得不到开发,教师的主导性得不到伸展。

课堂上可能发生的一切,既不是由教师单方面决定的,也不是在备课时都能预料到的,而是由师生在课堂的互动交流中共同确定的。动态生成的教学过程只能形成一个“弹性化”方案,课前设计非精确的总体的教学概要,课上通过师生、生生、生本的相互关系[5],不断调整教学设计、增减教学内容、完善教学方案,在课堂教学结束后最终完成教学方案。

【案例5】

学习“地球的运动”一节,教师请两位学生表演地球自转和公转的过程。

学生表演:一位学生扮演太阳,一位学生扮演地球,地球一边自转一边公转。

教师观察到:两位学生在台上表演,下面有同学在窃窃私语,似乎在表演中发现了什么。此时教师决定调整教学过程,让学生仔细观察两位同学的表演,从中你了解到什么?他们的表演存在什么问题?

学生1:地球是一边自转一边公转的。

学生2:公转和自转的方向不对,应该是逆时针方向(生成资源:地球运动方向逆时针的说法对不对?需要考虑从哪个极点看)。

学生3:地球公转轨道不是椭圆形。

学生4:地球公转应该是倾斜的(生成资源:这个倾斜是什么意思?探究赤道面和黄道面的关系)。

【教学反思】

教师最初设计这一教学活动,仅仅想通过学生的表演活跃课堂气氛,并没有深入到通过观察表演让学生发现地理问题这个层面,是学生的课堂表现引发教师调整教学过程,取得了良好效果。因此,教师在课堂上应保持高度敏感,根据课堂实际情况适时增减教学环节,从而活跃课堂、增加学生兴趣、提高学习效率。

课堂教学中,教学预设是必要的,有弹性的教学预设是必须的,教师应给预设留出弹性时空,给学生提供探究机会,这样的课堂才能生成更多精彩的资源,这样的课堂才是真正充满生命活力的课堂!

[1] 叶澜.让课堂焕发出生命活力——论中小学教学改革的深化[J].教育研究,1997,(9):3-8.

[2] 龙安邦.教学目标的预设与生成[J].现代教育科学,2008,(12):105-106.

[3] 陈秀玲.教学的动态生成过程与教学设计[J].上海教育科研,2003,(12):21-25.

[4] 官国琴.中学地理课堂动态生成资源的开发和利用初探[D].华东师范大学,2009.

[5] 杨开城.对教学设计理论的几点思考[J].教育研究,2001,(5):62-66..