类比迁移在高中地理案例教学中的应用策略

2014-01-13梁梅青

梁梅青

(广州市第一中学, 广东 广州 510163)

类比迁移在高中地理案例教学中的应用策略

梁梅青

(广州市第一中学, 广东 广州 510163)

高中地理案例教学让学生学会从案例中分析方法和地理原理,并应用到具体的问题中;案例教学是培养高中学生地理思维和地理决策能力的主要途径之一。在高中地理案例教学中,类比迁移运用的教学策略包括:选择与应用情境相似的案例;利用范例分析总结;利用多重样例间的差异性;练习内容的变通性和联系方法的多样性;地理变式等。

地理案例教学;类比迁移;教学策略

高中地理课标提出:高中阶段地理学习要求学生在梳理、分析事实的基础上,运用地理原理探究地理变化机制和过程、地理成因以及地理规律[1]。这说明地理教育的目的不仅在于使学生获得知识、技能和行为方式,更重要的是促进学生能将已掌握的知识、技能和行为方式应用到新问题的解决过程中。同时,也更加明确地体现了案例教学“通过案例学习原理而非仅学习具体地理知识”的实质,即案例教学必须让学生学会从案例中分析方法和抽取地理原理应用到具体的问题中;学会一种“用解决熟悉问题的方法去解决某个新问题的问题解决策略”[2]。研究者把这种现象称之为类比迁移。用来进行类比迁移的熟悉问题被称为源问题,要解决的新问题被称为靶问题。类比迁移是通过对源问题进行分析、概括和综合而获得一个图式规则,并成功地把这一规则运用于靶问题而实现的。在类比迁移的加工过程中,图式规则的获得和提取是最关键的因素。

高中地理案例教学是借助案例作为学习高中地理原理知识的引导性材料,以问题导向、通过师生讨论等互动过程达成教学目标的一种教学方法。因此可以把教材中呈现的地理案例或教师为教学而设计的情境材料称为源问题,把日后所遇到的问题称之为靶问题。类比迁移的过程有两个环节,第一是类比源的选取,即记忆中可供参考的解决方法或可供参照的案例,以确定新问题用哪个原理去解决;第二是关系匹配或一一映射,即把新问题与样例的各部分进行匹配,根据匹配产生解决问题的方法,这个环节称为原理的运用,属于策略性知识的类比迁移。所以在地理案例教学中运用类比教学能让学生透过地理案例窥一斑而见全豹,举一反三,学习认识问题的思路,然后由个别的知识向同类的知识迁移,进而掌握地理知识和地理思维方法。

类比迁移广泛存在于地理学习中。但大量的研究却发现,人们即使找到了成功解决某一类问题的方法,往往还不能意识到,同样的方法可以用来解决另一领域中结构相似或相同的问题。人们在什么条件下能够识别和探索出问题之间的类似或共性,这是问题解决的关键[3]。因此教学中应着力提高学生对学习情景和行将迁移于其中的那种情景之间的同一性的知觉力。而对这种两个情景之间的同一性的知觉力主要决定于在各种情景中练习辨认这种相似性。因此应该让学生练习感知两个情景之间的相似性,而且应鼓励他们形成一种寻找相似性的技巧。所以在高中地理案例教学中对学生既要进行学科知识和技能学习的指导,更要重视概括方法、思维方法、应用原理方法和研究方法的教授;教给学生地理学科学习的思维方式,注意学生是否掌握有效的解决问题的策略;培养学会抓住和分析课题的本质特征,并在新的课题情境中灵活运用原理解决问题的能力。

一、选择与应用情境相似的案例

地理案例内容与日后运用所学知识的实际情境最好相似,这样有助于学习的迁移。图式迁移理论认为个体在解题过程中生成关于问题结构和解决方法的表征过程,便是问题解决图式形成的过程[4]。在问题解决过程中形成图式既有利于问题的解决,也有利于类比迁移。因此在地理案例教学中,学习内容与日后运用所学知识的实际情境正好相似,这样有助于学习的迁移。教师要选取那些与原理原则的具体情境相似的案例让学生进行讲解和学习,使学生能脱离学习原理、原则的背景,把握其实质,并能在遇到该原理、原则适用的背景时,准确地运用原理、原则去学习新知识或解决新问题,即对原理、原则的去背景化,以防止学生对某一原理、原则的理解和运用仅局限于习得该原理、原则时的情境。如讲解城市化时可以根据所在区域的城市化模式(如图1)选取案例来开展教学,由此概括出城市化的主要标志。

图1 我国区域城市化的典型模式

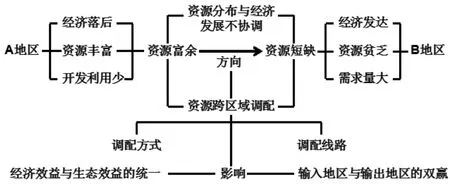

二、利用范例分析总结,促进地理分析方法的类比迁移

“当学习者遇到一个新题目时,最先考虑的办法就是运用与书中所要解决的问题类似的例题”。范例分析方法即从同类中选取隐含着本质性因素、基础性因素的内容作为案例,让学生透过案例窥一斑而见全豹,触类旁通,掌握科学知识和地理思维方法。如在引导学生通过对“西气东输”案例进行剖析、研究、归纳、总结,使教学内容更加具体化和典型化,使学生从“个”推知“类”,由特殊归纳一般,通过案例理解普遍的规律性原理,得到分析资源跨区域调配的一般的方法(如图2)。

图2 “资源跨区域调配”案例的分析思路

三、利用多重样例间的差异性突出地理思维模式的类比迁移

一系列研究表明:基于练习的问题解决并不是提高问题解决成绩的重要方法。在解决问题前呈现样例,更有利于学习者使用有效的问题解决策略。

样例学习是指从具有详细解答步骤的事例中归纳出隐含的抽象知识来解决问题[5]。样例学习能有效地促进学习迁移,提高学习效率。它在认知技能获取的早期阶段起着尤其重要的作用。许多研究者把样例比喻为“潜在的教师”。样例是一种教学工具,它们通常以一步一步的形式呈现解题步骤,为学习者提供一种专业的解决问题的方法。在解决问题前呈现样例,更有利于学习者使用有效的问题解决策略。目前研究认为多重样例比单个样例更有助于学生对知识和方法、策略的迁移[6]。因此,在地理案例教学中,教师应呈现多重样例以促进学生地理思维的迁移。如通过对土地退化各种案例的分析、归纳、总结使学生从自然原因和人为原因的角度辨析水蚀荒漠化、风蚀荒漠化、盐碱荒漠化成因的区别和共性。它们发生的根本原因都是因为人口的过快增长和人类不合理的活动所导致(如图3)。

图3 “土地退化”问题的分析思路

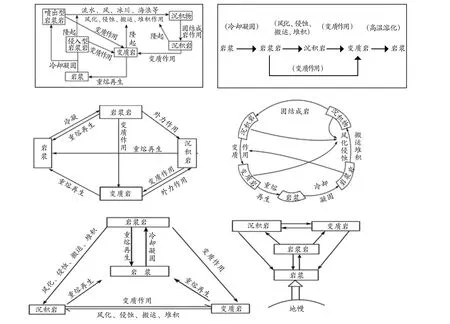

四、运用地理案例变式抓住本质

地理变式是指通过变更对象的非本质特征的变现形式,变更人们观察事物的角度和方法,以突出对象的本质特征,突出那些隐藏的本质要素,让学生在变式中思考,从而掌握事物的本质和规律。里德认为例题和测试题之间存在三种可能的类比关系:同形同质(或称等价)问题,同形异质(或称相似)问题,异形异质问题[7]。在同形同质(或称等价)问题解决中,直接源问题可直接作为示例对目标问题的解决进行预示。在相似问题解决中,个体必须学会调整一个典型的关系式来产生多种变式。在非同型问题解决中,个体必须寻找跨越不同领域的相应要领关系和组织,并对解决方法进行相应的调整,才有可能解决目标问题。因此,在教学中,教师应选取合适的变式材料,以促进学生地理思维的迁移。

一个新问题常常在表述中把关键的本质属性“隐蔽”在非本质属性之中。为了促进迁移的发生,教师在进行案例教学时,就要启发学生一步一步从非本质属性中把本质属性揭露出来,这就必须运用地理案例变式。变式对学生掌握概念及事物的因果关系等都具有极其重要的意义。所以变式在设计中要极力去追求方式上的变,然而方式上的“变”又是围绕实质上的“不变”而进行的。需从情境的转换上去设计和从呈式的变化上去设计。

地理变式是重要的,但在案例教学中也不可过多地运用。地理变式的成效并不取决于运用的数量,而在于是否具有广泛的典型性,能否使学生在领会地理概念时,摆脱感性经验和片面性的消极影响。因此教师要注意精选地理变式,围绕着一个知识点、一条原理等可以从不同角度精选2-3例即可。同时,教师在运用变式时,要对学生提出明确的要求,才能使变式达到预期的教学效果。

如图4为地壳物质循环和三大岩石的转化在实际考题中的多种变式图,在判断时牢记以下窍门便不难得出正确的结论:一是自岩浆始,到岩浆终,而且生成岩浆岩的只能是岩浆;二是有一个箭头指向的方框应为岩浆岩,有两个箭头指向的方框一般为沉积岩或变质岩,有三个箭头指向的方框必为岩浆;三是沉积岩中含有化石。

图4 地壳物质循环——三大类岩石的转化

五、注重练习内容的变通性和练习方法的多样性

练习的过程就是新知识的应用过程,迁移知识的过程。这一过程涉及到在不同情景下对不同类型共同要素的迁移。练习中,要注意改变与案例所给予的具体“情境”,善于运用系列式的材料,让学生进行类比迁移操作训练和迁移能力培养。练习的方法越多样,练习的角度越广,知识的应用范围包含的因素就越多,也就更能顺利实现知识的迁移。在练习的过程中,形式要多样,内容要丰富,尽量做到从知识应用的各个角度和方向去练习,同时要注意确保一类练习已充分掌握的基础上再进行下一类练习。引导学生正确地把已学知识与实际经验联系起来,培养他们从地理案例中抽象出理论问题的方法,同时通过让学生讲解解题过程,设计具体的情景让学生去解决实际问题。

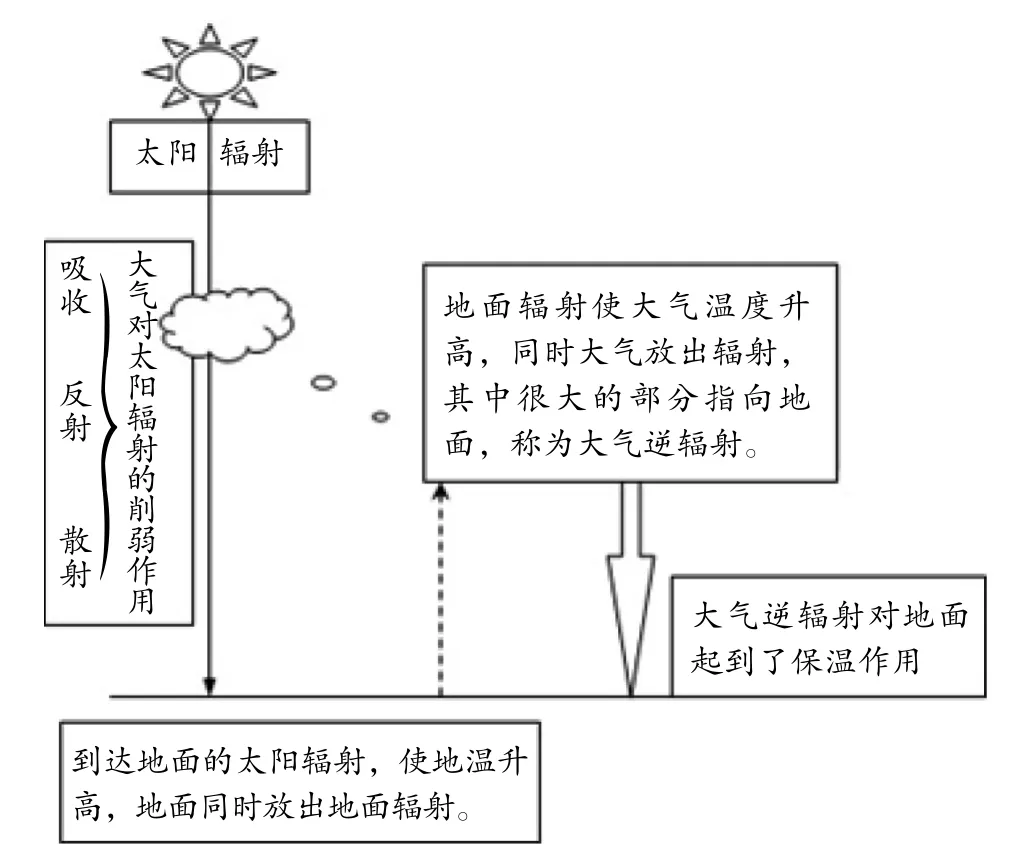

如大气热状况及其应用(与气温有关的问题,如图5):

图5 大气的热力作用

通过图5可以帮助我们理解大气的热力作用是由一系列的热传递和热交换过程组成的。这其中最重要的是大气对太阳辐射的削弱作用(吸收、反射、散射)和大气对地面的保温作用。这两种作用是建立在三种辐射(太阳辐射、地面辐射、大气辐射)基础之上的。运用大气热力作用原理,可以分析解决许多实际问题,这是考查学生分析解决实际问题的一个重要的试题切入点。下面的思考问题亦有助于学生理解有关热量问题:

问题1.阴天的白天气温比较低的原因?(主要是由于大气对太阳辐射的削弱作用引起的,厚厚的云层阻挡了到达地面的太阳辐射,所以气温低。)

问题2.霜冻为什么出现在晴朗的早晨(晴朗的夜晚气温低)?(由于晴朗的夜晚大气的保温作用弱,地面热量迅速散失,气温随之降低。)

问题3.沙漠地区(晴天)为什么气温日较差大?(沙漠地区晴天多,白天大气对太阳辐射的削弱作用小,气温高;夜晚大气对地面的保温作用弱,气温低。)

问题4.青藏高原为什么是我国太阳辐射最强的地区?(青藏高原的海拔高,空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱,所以太阳辐射强。)

通过上面的案例可以看出,分析一地白天气温的高低,主要考虑大气对太阳辐射的削弱作用的强弱;分析一地夜晚气温的高低,则要考虑大气对地面保温作用的强弱。

要想使学生产生类比迁移,关键是教师要科学地、恰到好处地指导和运用练习。“题海”式练习不足取,而那种“滴水”式练习也不能称道。只有建立在学生主动、适度、适量、适时、且形式多样化基础上的练习,才能形成学生学习的正迁移。因此,教师在教学中,不仅要重视学生对知识的必要的练习和训练,而且还要注意练习内容和时间的安排,以及练习方式方法上的指导。

学生能否将学到的知识、技能、方法成功地迁移到新的情境、新的课题,已经成为衡量学生智力和能力是否得到发展与提高的重要标志。因此在地理案例教学中对学生既要进行学科知识和技能学习的指导,更要重视概括方法、思维方法、应用原理方法和研究方法的教授,教给学生地理学科学习的思维方式,注意学生是否掌握有效的解决问题策略的类比迁移。

[1]普通高中地理课程标准解读[M].南京:江苏教育出版社,2003:11.

[2]张庆林.王永明.类比迁移发生机制的研究[J].心理科学,1999,(12):141-143.

[3]杨卫星.张梅玲.迁移研究的发展与趋势[J].心理学动态,2000:46-53.

[4][7]莫雷.教育心理学[M].广州:广东高等教育出版社,2005:283-297.

[5]姚梅林.当代迁移研究的趋向[J].心理发展与教育,2000,16(3):55-58.

[6]任金节.学习迁移与样例研究的发展[J].通化师范学院报,2009,30(6):98-99.