农民工家庭迁移状态的演进及其影响因素研究——基于山东省951户的调查数据

2014-01-01孙战文吴佩林

高 健,孙战文,吴佩林

(1.山东大学(威海)商学院,山东 威海264209;2.山东政法学院 商学院,山东 济南250014)

一、引 言

随着中国城镇化进程的不断深入,农民工群体的流动形态正悄然发生变化,从以前家庭劳动力的个人迁移逐渐发展到携妻带子的家庭化迁移[1]3-9。国务院发展研究中心2010年调查显示,举家迁移农民工已经达到了外出农民工总量的25%。这表明家庭化迁移将成为未来农民工流动的主要形态,农民工流动已进入“举家迁移”的第三次浪潮①农民工流动的第一次浪潮是"离土不离乡"的以乡镇企业为就业目的地的就地转移,第二次浪潮是"离土离乡"的以城市为目的地的暂居性流动。。家庭的迁移是农民工迁移的最终形态,其对于实现农民工真正沉淀并融入城市,共享城市发展成果具有特殊重要的作用[2]。与此同时,农民工家庭迁移对于解决农民工进城务工过程中出现的社会问题、经济问题和政治问题意义重大,它已引起政府、学者以及普通市民的关注。实现农民工进城务工向农民工家庭进入城市的平滑对接,是我们未来一段时间要面临的一个重要课题[3]。本文以山东省农民工家庭的调查数据为基础,在总结和吸收已有研究成果的基础上,分析农民工家庭向城镇迁移过程中迁移状态的演进及其影响因素,探究农民工家庭迁移状态演进的规律。

二、农民工家庭迁移的理论及说明

(一)农民工家庭迁移决策理论及相关说明

农民工家庭迁移状态的演进取决于家庭迁移决策,家庭迁移决策的研究始于新劳动力迁移经济理论。以Stark为代表的经济学家在假定家庭福利最大化的条件下,立足于以迁移者家庭为单位分析其迁移行为。他们用投资组合理论和契约安排理论来解释劳动力迁移行为与家庭决策的关系[4]。新劳动力迁移经济理论是针对家庭迁移决策的静态分析,而关于家庭迁移的动态决策分析主要有工作搜寻阶段模型(Job Search Model)。工作搜寻模型最早由Stigler提出,后经Barber等发展,形成了工作搜寻的阶段模型。按照工作搜寻阶段模型,农民工家庭的迁移行为变化属于序列变化状态,可分为三个阶段,即第一阶段是未迁移状态,第二阶段是部分成员迁移状态,第三阶段是举家迁移状态,农民工家庭的迁移行为按三阶段的顺序发生变化[5]。

本文以新劳动力迁移经济理论和工作搜寻的阶段模型为基础,以家庭福利最大化为前提,将农民工家庭向城镇迁移的过程分为四种状态,分别是未迁移状态、半迁移状态、举家迁移未定居状态、举家迁移定居状态①未迁移状态是无家庭成员外出务工,居住、户籍都在农村的状态,该阶段的农民工家庭称之为未迁移户;半迁移状态是部分家庭成员在城乡间流动,没有城市家庭式的独立居所,户籍在农村的状态,该阶段的农民工家庭称之为半迁移户;举家迁移未定居状态是全部家庭成员在城乡间流动,兼顾农活和城市工作,固定居所在农村,没有城市家庭式独立居所,户籍在农村的状态,简称为未定居状态,该阶段的农民工家庭称之为未定居户;举家迁移定居状态是全部家庭成员迁移城市,在城市有家庭式独立居所,户籍在农村的状态,简称定居状态,该阶段的农民工家庭称之为定居户。。由以上四种迁移状态可以产生三种逐级演进形式,本文称之为初次离乡(即未迁移户由劳动力迁移转变为半迁移户)、举家迁移(即半迁户转变为未定居户)和定居城市(未定居户转变为定居户)。一般情况下,农民工家庭迁移状态是逐级演进的,但有些时候会产生跨越式演进,共有三种形式②三种形式分别为未迁移户跨越半迁移状态转变为半定居户;未迁移户跨越半迁移状态和未定居状态直接转变为定居户;半迁移户跨越未定居状态直接转变为定居户。,其中最常见的情况是半迁移户跨越未定居状态转变为定居户,本文称这种演进形式为直接定居城市。本文研究的重点为上述农民工家庭迁移过程中的四种演进形式。

(二)迁移决策的影响因素及相关说明

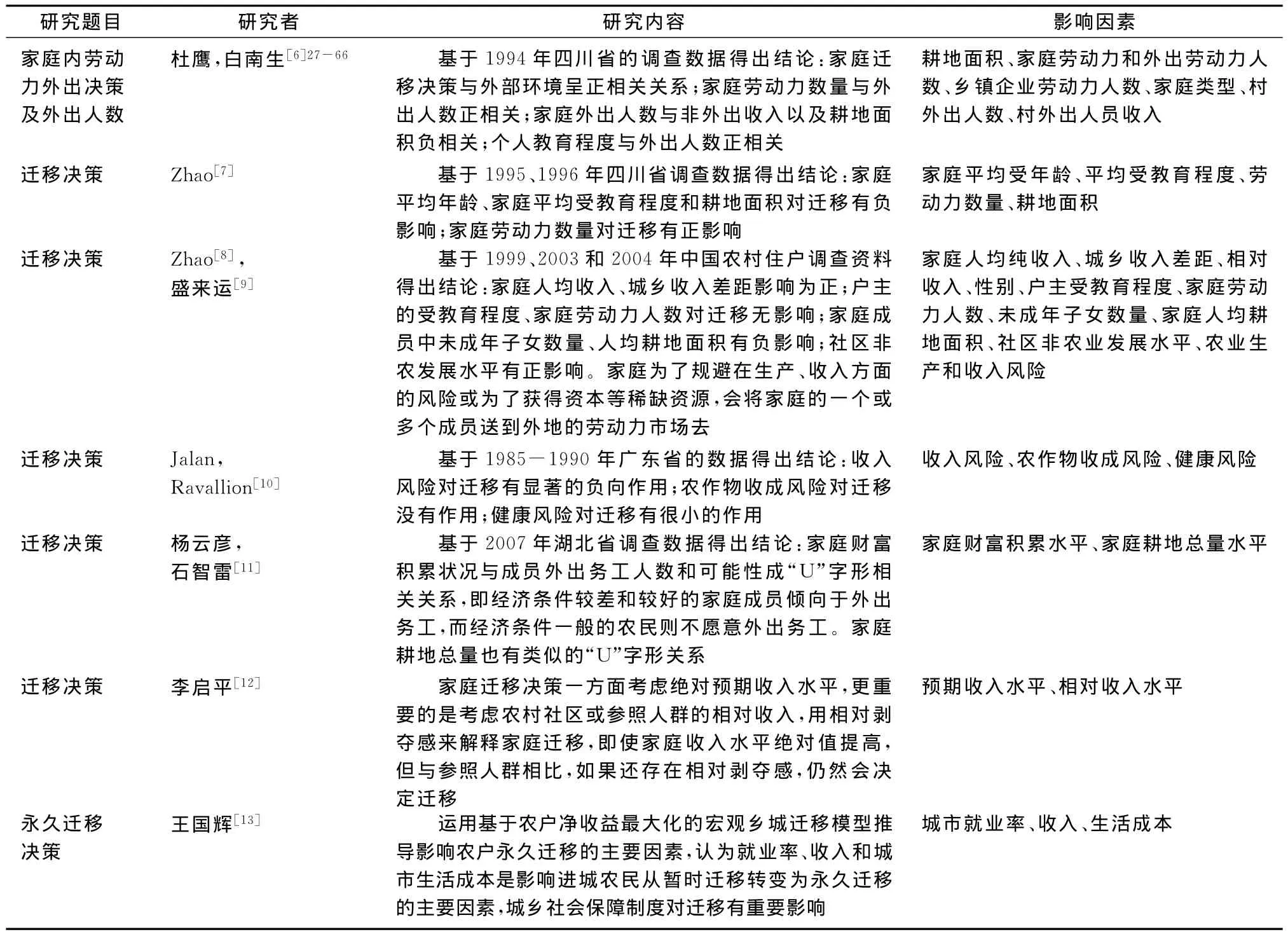

中国农民工家庭迁移的研究始于国内外学者对新劳动力迁移经济理论的认识。20世纪80、90年代新劳动力迁移理论逐步发展成熟,因此,国内外学者在该层面的研究就是最近20年的文献。关于中国农民工家庭迁移决策影响因素代表性文献的相关研究内容如表1所示。

表1 关于中国农民工家庭迁移决策影响因素的代表性文献表

本文在总结和吸收以上研究成果的基础上,甄别出41个影响农民工家庭迁移的变量,并据以进行问卷设计和调查。考虑到变量和数据众多,作者把收集整理后的数据采用因子分析方法进行降维处理。因子分析过程中,抽取变量采用主成分分析方法,抽取条件为初始特征值大于1,因子旋转采用最大方差法,利用回归方法得到因子得分,最后进行因子命名①家庭劳动力结构因子(成员数量、劳动力人数、子女及老人数量)、农村收入因子(耕地面积、生产性固定资产总价值、农村总收入、农村纯收入)、农村不动产因子(宅基地面积、住房面积、宅基地和住房总价值)、城镇环境评价因子(法律环境、就业环境、政治环境、经济环境、文化环境),城镇社区福利因子(是否获城镇务工社区收益、年获城镇务工社区收益数额),农村社区福利因子(是否获农村社区收益、年获农村社区收益数额)、城镇务工福利因子(务工成员享受"三金"情况、务工成员签订劳动合同情况)、迁移意愿因子(是否会全家落户外地、户籍制度是否制约进程务工、是否愿意居住城市)、迁移决心因子(承包地、宅基地、农村房产处置意愿)、工作经验因子(累计外出年限、当前城市打工年数、当前单位工作年数、最近三年是否换工作),工作能力因子(受教育情况、职业技能状况、接受正规技能培训情况)、收入能力因子(年外出务工时间、年平均月工资、年净结余)、地理因子(老家距务工地的距离、务工地房价水平)和工作单位特征因子(就业行业、工作单位性质)。括号中表示因子主要包含的变量。限于篇幅,具体的旋转后因子载荷矩阵未在文中出现,有需要的读者可以向作者索取相关数据和结果。。命名后的影响因子可分为五类,第一类反映农民工家庭的成员结构,即家庭劳动力结构因子;第二类反映农民工家庭所在农村的经济状况,包括农村收入因子和农村不动产因子;第三类反映农民工家庭面临的环境福利,包括城镇环境评价因子、城镇社区福利因子、农村社区福利因子和城镇务工福利因子;第四类反映农民工家庭的迁移意愿,包括迁移意愿因子和迁移决心因子;第五类反映农民工家庭城镇劳动力的务工状况,包括工作经验因子、工作能力因子、收入能力因子、地理因子和工作单位特征因子。

三、数据说明和描述统计

(一)数据说明

为了研究农民工家庭迁移状态的演进及其影响因素,作者专门组织了对山东省来济南农民工家庭的实地走访及对山东省的17个地市的纯农村户、农民工户的随机抽样问卷式调查,共涉及1 194户家庭,得到有效数据951户。走访调查涉及了有关农民工家庭迁移各方面的信息,包括家庭整体特征数据、家庭所在社区特征数据、家庭面临环境与制度特征数据和城镇务工劳动力个体特征数据。相关时点数据统计截止到2011年底,时期数据统计范围是2011年全年(或月平均)。数据涉及山东省559户农民工户、392户纯农村住户的数据。后续研究中,对这些被调查户进一步分类处理,划分为392户未迁移户、354户半迁移户、123户未定居户和82户定居户。

(二)描述统计

如表2所示,家庭成员结构会对农民工家庭迁移状态演进产生一定影响。半迁移户的家庭劳动力结构因子得分最高,未迁移户得分最低,表明家庭劳动力越多或负担越小的未迁移户更易做出外出务工的决策,成为半迁移户。各迁移状态家庭劳动力结构因子得分绝对值都较小,迁移状态间得分差异整体较小且不存在明显的趋势。

表2 各迁移状态因子得分描述性统计表

家庭的农村经济状况是影响迁移状态演进的重要因素。未迁移户的农村经济状况最好,总体得分最高,与其他迁移状态的农民工家庭差异明显;农村收入因子得分绝对值较大,农村不动产因子得分绝对值较小,但都表现出明显的递减趋势,即随着农民工家庭迁移状态的不断演进,其得分会不断减少。这表明农村的经济状况会对农民工家庭迁移状态的演进带来阻碍和顾虑。

家庭面临的环境福利对农民工家庭迁移状态的演进有一定影响。城镇环境评价因子、城镇社区福利因子和城镇务工福利因子均表现出较为明显的递增趋势,定居户总体得分最高,半迁移户最低,差异较明显。这表明城镇良好的环境及福利是农民工家庭做出迁移决策的重要动因。各迁移状态农民工家庭面临的农村社区福利因子得分绝对值较小且差异不大,趋势不明显。

家庭迁移意愿会对农民工家庭迁移状态的演进带来影响。未定居户的迁移意愿因子得分最高,定居户的得分位居其次,迁移状态间得分差异较显著。这表明迁移意愿强烈的农民工家庭更能实现迁移状态的演进。迁移决心因子反映的是农民工家庭未来能(或已经)进城定居,处理农村承包地、宅基地以及房产的情况,是迁移决心的表现。农民工家庭各迁移状态因子的得分差异较小,但是定居户和未定居户之间的差异较为明显。

城镇劳动力的务工状况是影响农民工家庭迁移状态演进的重要因素。工作经验因子、工作能力因子和收入能力因子的得分绝对值均较大且随迁移状态的演进依次递增,迁移状态间差异显著。这表明农民工家庭城镇劳动力的工作经验越多,能力和收入越高,则越有利于农民工家庭迁移状态的演进。单位特征因子得分先增后降,未定居户及半迁移户间的差异较明显。地理因子得分绝对值较小,各迁移状态间得分差异及趋势不明显。

四、农民工家庭迁移状态的演进

根据前文所述,农民工家庭迁移过程分为四种状态,这四种状态可以产生六种不同的演进形式,本文主要考察四种,即初次离乡、举家迁移、直接定居城市、定居城市。不同的演进形式,其难度及其影响因素也是不同的。本文接下来将通过多元Logit回归和扩展的Oaxaca-Blinder分解来考察不同演进形式的难度及各影响因素的作用。

(一)农民工家庭不同迁移状态演进的难度

因变量农民工家庭迁移状态包括未迁移、半迁移、未定居和定居四个状态。当因变量为非排序的类别变量且各类型之间相互排斥的情况下,通常采用多元选择模型,如多元Logit模型。在该项模型中,第i个家庭选择第j个迁移状态的概率可表示为:

其中yi=1,2,3,4表示农民工家庭的四种迁移状态,j=1所对应的选择称为基准参照组。xi包括影响农民工家庭迁移状态选择的各种因素,这里指家庭成员结构、农村经济状况、家庭面临的环境福利、家庭迁移意愿和城镇劳动力务工状况相关因子的得分。多元Logit模型需要将一种类型作为基准参照组,例如选择未迁移状态为基准参照组,选择迁移状态j相对于基准参照组的优势比(Odds Ratio)表示选择迁移状态j的概率相对于未迁移状态的概率的比率,我们引申为从未迁移状态到迁移状态j的演进难度。一般情况下可以计算对数优势比(Logodds Ratio),如果对数优势比为负值,且数值越小,表明两个状态间演进的难度越大。计算结果见表3。

表3 农民工家庭各迁移状态间演进的难度表

如表3所示,以未迁移状态为基准参照组,可以得到半迁移状态、未定居状态和定居状态相对于未迁移状态的对数优势比的情况。结果显示,从未迁移状态向其他三个状态演进的难度是逐渐增加的,其中向半迁移状态的逐级演进即初次离乡最为容易,实现概率为72%。以半迁移状态为基准参照组,由此可以得到未定居和定居两个迁移状态相对于半迁移状态的对数优势比的情况。结果显示,从半迁移状态向未定居状态的演进即举家迁移比较困难,概率为7.5%,而向定居状态的演进即直接定居城市则更加困难,概率仅为1.6%。以未定居状态为基准参照组,由此可以得到定居状态相对于未定居状态的对数优势比的情况。结果显示,从未定居状态向定居状态演进即定居城市较为容易,实现概率达到47.5%。

(二)采用扩展的Oaxaca-Blinder分解考察农民工家庭迁移状态的演进

Oaxaca-Blinder分解是一种用来对两组因变量差异进行分解的方法,主要针对线性回归,1973年由Oaxaca和Blinder提出。采用如下线性回归方程:

其中E(εl)=0,l∈ {A,B},Xl表示包含样本数据和一个常数列的矩阵,βl表示包含回归系数和截距的列向量,εl为随机误差项。A、B表示不同的两组样本。

根据Oaxaca-Blinder分解,两组样本因变量的均值差异可表示为:

其中E为个体效应,C为系数效应,I为交互效应。

Yun(2004)在一次分解的基础上,提出了扩展的分解方法,可以将个体效应、系数效应以及个体和系数的交互效应按照变量做进一步的分解[14]。本文采用的就是扩展的Oaxaca-Blinder分解,由于本文使用的多元Logit模型并非线性方程,直接使用方程(3)会使分解结果产生偏差,因此使用对数优势比,被分解的量为演进形式中不同迁移状态间对数优势比的差异。

在对四种演进形式,进行多元Logit回归的基础上,再进行扩展的Oaxaca-Blinder分解,分解的解释变量包括五类:家庭成员结构、农村经济状况、家庭面临的环境福利、家庭迁移意愿和城镇劳动力务工状况。一次分解将不同迁移状态的演进分解为个体效应、系数效应以及交互效应三部分①个体效应即变量解释的部分,表示当两个迁移状态的农民工家庭面对完全相同的外部条件时,由于家庭的禀赋差异导致的迁移状态不同。系数效应表示不同迁移状态的农民工家庭禀赋变量相同时,由于面临不同的宏观制度环境导致的迁移状态的不同。交互效应为上述两种效应的交互项。,二次分解进一步按照变量细分为各种类别的个体效应,系数效应以及交互效应。结果见表4。

表4 农民工家庭迁移状态演进的对数优势比差异分解表

如表4所示,从变动幅度来看,初次离乡和定居城市两种演进形式的对数优势比差异较小,举家迁移较大,而直接定居最大,进一步表明直接定居城市这种跨越式的演进形式实现难度最大。由于在计算过程中同一演进形式的不同迁移状态对数优势比的计算是使用多元Logit回归得到的相同系数,因此Oaxaca-Blinder分解只能得到个体效应,系数效应以及交互效应为零②本文重点考察农民工家庭的个体效应对迁移状态演进的影响。由于本文农民工家庭的样本数据均来自山东省,且务工地点主要集中于济南各市区及周边县市,其面临的外部宏观大环境和政策制度基本相同,系数效用及交互效用的意义不大。。根据扩展分解的结果发现,不同因素对不同演进形式的对数优势比差异的影响程度不同。家庭面临的环境福利对初次离乡的影响最为显著③环境福利是指农民工家庭对城镇环境的主观评价以及家庭居住社区和工作单位的福利状况,不同于系数效应中所指的外部宏观大环境和政策制度。,其贡献率接近50%,而家庭结构的影响最小。城镇劳动力务工状况是影响举家迁移和直接定居城市两种演进形式实现的决定性因素,其贡献率均超过了50%。同时,对于这两种演进形式的实现,农村经济状况是另一个重要的影响因素,贡献率分别为29.6%和42.6%。除了家庭结构外,各因素对定居城市演进形式的实现影响较为平均,其中农村经济状况的影响稍大,家庭结构几乎没有什么影响。

五、农民工家庭迁移状态演进的影响因素

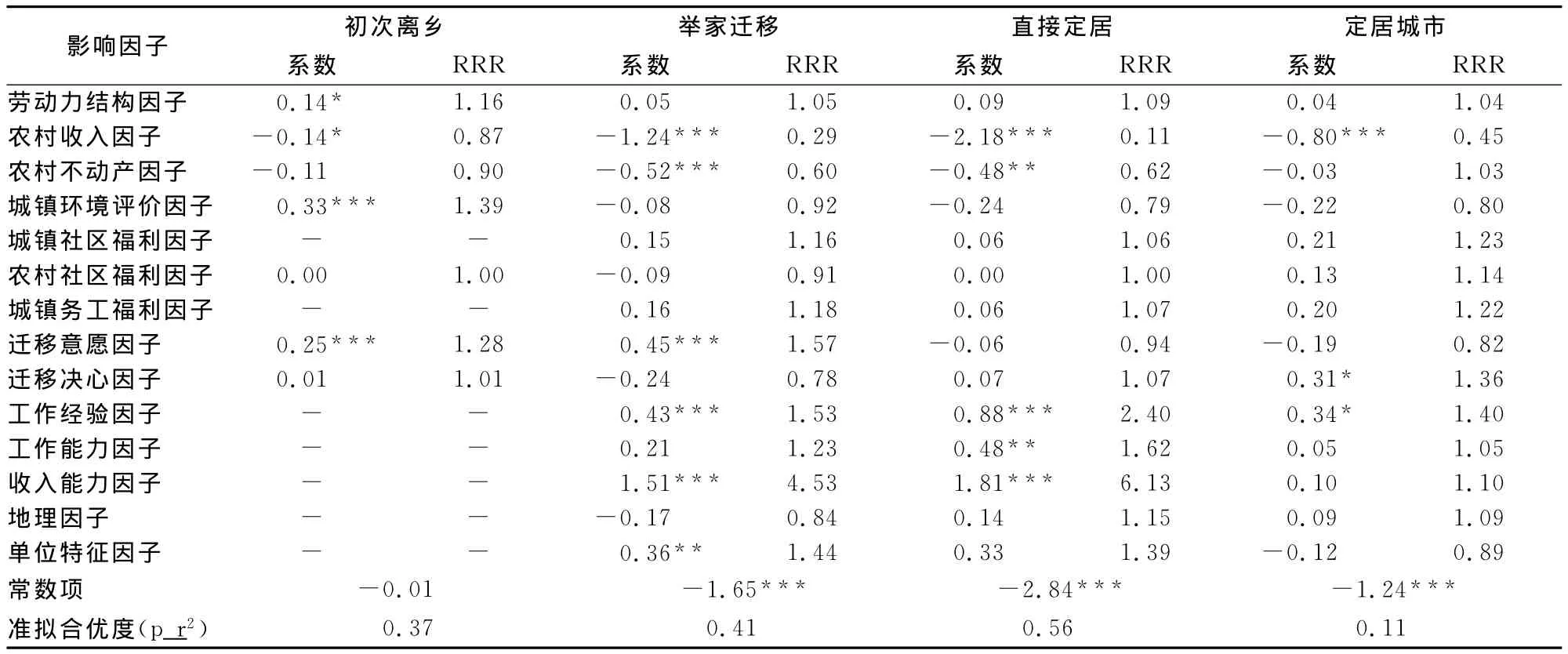

本节将在以上分析的基础上采用多元Logit回归进一步分析农民工家庭迁移状态演进的具体影响因素,仍然考察上述四种演进形式。回归结果如表5所示。

第一,初次离乡演进形式的影响因素。劳动力结构因子、农村收入因子、城镇环境评价因子以及迁移意愿因子通过了显著性检验。城镇环境评价因子以及迁移意愿因子系数分别为0.33和0.25,绝对值较大①因为在计算各因子得分时,数据已经进行了标准化,所以回归系数的大小具有一定的可比性。。这表明农民工家庭对城市环境的主观评价及其迁移意愿对未迁移户做出初次离乡的决策具有重要的积极作用。劳动力结构因子的系数为0.14,表明家庭劳动力比重较大,赡养老人和抚养子女的负担较轻,或者成长为家庭劳动力的子女数量较多的未迁移农户,更易做出劳动力外出务工的决策,但影响有限。农村收入因子的系数为-0.14,表明农村收入状况越好,劳动力外出打工的概率越小,其在一定程度上阻碍了未迁移户初次离乡演进形式的实现。

表5 农民工家庭迁移状态演进的影响因素分析——多元Logit回归系数表

第二,举家迁移演进形式的影响因素。农村收入因子、农村不动产因子、迁移意愿因子、工作经验因子、收入能力因子以及单位特征因子通过了显著性检验。农民工家庭城镇劳动力的务工状况对于该演进形式的实现具有决定性作用,城镇劳动力的工作经验越多,收入越高,单位越好,实现举家迁移的可能性就越大,其中收入能力的影响最大,其因子系数为1.51。同时,迁移意愿的强度也具有一定的积极影响,系数为0.45,表明迁移意愿越强越有利于家庭实现举家迁移。另一方面,农村收入因子和不动产因子的系数总和为-1.76,这表明农民工家庭所在农村的收入越多,不动产价值越大,会给家庭做出举家迁移决策产生巨大的阻碍作用。

第三,直接定居城市演进形式的影响因素。该演进形式属于跨越式演进,基期是半迁移状态,跨越未定居状态,直接演进为定居状态。由于基期相同,因此除迁移意愿因子和单位特征因子外,显著影响举家迁移演进形式的因素都会影响到该演进形式,但影响程度有所不同。工作经验因子和收入能力因子的系数数值均有所增加,表明工作经验和收入能力变得愈发重要。农村收入因子的系数达到-2.18,其绝对值增加了0.94,表明农村收入状况的阻碍效应更为明显。此外,工作能力因子通过了显著性检验,系数为0.48,表明农民工家庭要想实现该演进形式需要比城镇劳动力具备更强的工作能力。

第四,定居城市演进形式的影响因素。农村收入因子、迁移决心因子和工作经验因子通过了显著性检验。迁移决心因子和工作经验因子的系数分别为0.31和0.34,表明未定居状态的农民工家庭要想定居城市,需要比城镇劳动力积累更多的工作经验,同时迁移决心要强,即对于农村的收入、宅基地、房产以及承包地能做出对迁移状态演进更为有利的决定。农村收入因子的系数为-0.80,表明农村收入状况仍然产生负向的影响,但影响强度相对于举家迁移和直接定居城市两种演进形式明显下降。

六、结 论

本文采用山东省951户农民工家庭的微观调研数据,系统分析了农民工家庭迁移状态的演进及其影响因素。本文重点考察的四种演进形式中,初次离乡最容易完成,定居城市的难度相对较小,举家迁移较难,而直接定居城市最难完成。影响农民工家庭迁移状态演进的因素主要来自农民工家庭自身的禀赋因素,外部的宏观大环境和政策制度影响较小。农民工家庭城镇劳动力的务工状况及农村经济状况是影响农民工家庭迁移状态演进的决定性因素。其中,城镇劳动力的工作经验和收入能力对于举家迁移和直接定居城市两种演进形式的实现具有决定性的作用,工作经验对于定居城市演进形式的实现影响显著。农村收入的影响贯穿农民工家庭迁移的整个过程,是各演进形式实现的主要阻力,对直接定居城市演进形式的影响最大。农村不动产状况对举家迁移和直接定居城市的实现会产生显著的阻碍作用。家庭结构、家庭面临的环境福利以及迁移意愿是促成农民工家庭迁移状态演进的一般因素,对不同演进形式的影响各不相同,影响力有限。

[1] 史柏年.城市边缘人:进城农民工家庭及其子女问题研究[M].北京:社会科学文献出版社,2005.

[2] 朱明芬.农民工家庭人口迁移模式及影响因素分析[J].中国农村经济,2009(2).

[3] 党国英.从农民工进城到农村家庭进城[J].农产品市场周刊,2010(26).

[4] Stark O.Migration in Less Development Countries:Risk,Remittances and Family[J].Finance and Development,1991(4).

[5] Barber A E,Daly C L,Giannantonio C M,et al.Job Search Activities:An Examination of Changes over Time[J].Personnel Psychology,1994(47).

[6] 杜鹰,白南生.走出乡村:中国农村劳动力流动实证研究[M].北京:经济科学出版社,1997.

[7] Zhao Yaohui.Leaving the Countryside:Rural-to-Urban Migration Decision in China[J].American Economic Review,1999(2).

[8] Zhao Yaohui.The Role of Migrant Network in Labor Migration:The Case of China[R].Beijing:Working Paper,CCER,Beijing University,2001(10).

[9] 盛来运.中国农村劳动力外出的影响因素分析[J].中国农村观察,2007(3).

[10]Jalan J,Ravallion M.Behavioral Responses to Risk in Rural China[J].Journal of Development Economics,2001(1).

[11]杨云彦,石智雷.家庭禀赋对农民外出务工行为的影响[J].中国人口科学,2008(5).

[12]李启平,向国成,晏小敏.农村劳动力转移的新途径:创意农业[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2013(6).

[13]王国辉.基于农户净收益最大化的宏观乡城迁移模型[J].中国人口科学,2006(2).

[14]Yun M.Decomposing Differences in the First Moment[J].Economics Letters,2004,82(2).