民国时期燕京大学英文系的优良传统探析

2013-12-26陈雪芬

摘要:燕京大学英文系为我国培养了一批精通中西文化,在不同领域做出了巨大贡献的专家与学者。在其短短的三十余年的办学历史中,形成其自身特色。它以严格的遴选制度,尤其重视学生国文与英文的基础,达到培养中西交汇人才的目的。在此基础上,以通识教育为办学理念,重视广博的基础与专一的学科知识相结合;强调英文系人文学科特色,重视文学教育,为学生将来可持续发展奠基了基础;以雄厚的师资力量作为保障,使得其严谨学术传统得以延续与传承。通过对燕京大学英文系的优良传统挖掘与评析,以期能为当今外语教育与文学教育提供一定借鉴。

关键词:燕京大学;英文系;文学教育;通识教育

中图分类号:G64929 文献标识码:A 文章编号:1671-1610(2013)06-0061-06

1919年由北京的汇文大学、华北协和大学、华北协和神学院联合组建了新的汇文大学,并正式更名为燕京大学。燕京大学的第一任校长司徒雷登(John Leighton Stuart)亲自拟定“因自由得真理而服务”( Freedom Through Truth For Service)为校训,并确定了“以教授高深学术,发展德、才、体、力,养成国民领袖,应中华民国国家及社会需要”[1]的办学宗旨。燕京大学以高质量的办学水平和广泛的社会影响,深得学界的称赞。从目前的文献来看,国内学者对燕京大学新闻系[2]、社会学系[3]、国学系[4]等较为关注,但是鲜有学者对其英文系进行详尽的分析。实际上,燕京大学为我国培养了一批优秀的精通中西文化,在不同的领域做出巨大贡献的专家与学者,其优良的传统至今仍可为我国当今英语专业教育提供有益的启示。

一、严格的遴选制度

为了保证生源的质量,燕京大学建立了严格的入学考试制度。燕京大学有自己承认的中学,20世纪20年代初共有29所中学。这些中学大多为具有较高办学水平的教会中学,主要分布在直隶、山西、山东等北方省份。这些中学有着很好的英语学习氛围并且至少有一位以上英语为母语的英语教师。因此,学生的英语水平普遍地高于普通学校。到20年代末以后,为了进一步提高生源的质量,燕京大学扩大了对学生的选择范围。原来一些不属于教会中学但其教学质量达到燕京大学入学要求的中学也得到了承认,承认中学的数量增加到38所。[5]承认中学的应届毕业生在高中3年内各科的平均成绩必须在85分以上、品德端正的才具有参加考试的资格。考试科目虽然只有中文和英文两科,但是要求严格。

另外,燕京大学还有面向全国中学毕业生的公开入学考试,这种考试科目较多,包括中文、英文、数学、智力测验。燕京大学出的考题不仅数量多,难度也高于一般大学,英语考试要求远远地高于其他大学。上世纪20年代的《招生简章》规定:“下列四项条件方为合格:通晓英语、谈话清楚;诵读普通英语课本没有困难;善用文法,尤其善用动词;能作清晰明白的作文。”[6] 39从这一规定中可以看出, 该校对学生英语听说读写要求相当于当今大学英语专业学生已经完成了专业基础阶段学习。《高等教育英语专业教学大纲》规定:“基础阶段的主要教学任务是传授英语基础知识,对学生进行全面的、严格的基本技能训练,培养学生实际运用语言的能力、良好的学风和正确的学习方法,为进入高年级打下扎实的专业基础。”[7]现在英语系大一、大二的学生把大量的时间花在英语精读、泛读、听力、口语等最基本的语言技能课程上。作为教会大学后起之秀的燕京大学对入学学生英文水平高要求,这与当时教会中学与国内知名中学重视英语教育的传统是分不开的,很多优秀中学毕业生在中学阶段就解决了英语语言技能问题了。此外,还跟燕京大学招生生源有关,据统计该校的学生中有三分之一出身于商人、银行家、企业家等富有家庭。[8]在这些相对富裕、开明的家庭中,子女的英语教育也较普通家庭重视。

相对其他专业而言,燕京大学英文系入学考试就更难了。不仅对学生的英语要求高,而且对学生中文底子(尤其是古文基础)也十分强调。据说有一年英语考题只有一题:“试把陶渊明的《桃花源记》译成英语”,不提供中文原文。入学考试的试卷通常为一本厚试题,并且注重测试学生的听力水平,许多题目要求一边听主考教员的提问,一边在考卷上速答。每题都限定时间,如果听不懂外籍教师的提问就无法回答问题。[9] 燕京大学英文系在招生时就考虑到国文与英文之间的内在联系,为培养精通本国文化与西洋文化的中西交汇人才奠基了很好的基础。著名文化学者资中筠认为母语文化决定一个人的文化修养,一个人的思辨能力与表达能力取决于母语。[10] 而当前大学招生时,通常对英语专业入学学生的英语成绩设定了最低分数线,但是鲜有大学对英语系学生语文成绩有要求。再则,学生入学后学习中文的课时数较少。在这一情形下,深谙中国文化的英语系学生为数不多,如此一来,能承担起中西文化交流使命的英语系人才更是屈指可数了。

早在半个多世纪前的燕京大学英文系招生已关注“本土化与国际化”之间的调和关系。例如1922年入学的凌叔华在入学前就具有很扎实的中英文功底。作为新月派的女才子,凌叔华出生于官宦家庭,自幼受过良好教育,不仅中文底子好,跟从著名画家缪素筠等人学画,还跟辜鸿铭学过英文。凌叔华英文学习受辜鸿铭影响较深,辜鸿铭认为“学英文最好像英国人教小孩一样地学,他们从小都学会背诵儿歌,稍大一点就教背《圣经》,像中国人教小孩背《四书》《五经》一样。”[11]在跟辜鸿铭学英语的一年间,凌叔华背诵了大量的英文诗歌。这为她日后在燕京大学英文系学习铺垫了基础。

在1937年之前,燕京大学录取新生与报考人数的比例一直保持在1∶6左右[12]。虽然经过如此严格的考试选拔,但是学生在入学后仍有可能因考试成绩不好而被淘汰。据1938年12月23日刊发的《燕京新闻》报道,1937年,燕京大学就有43名学生因成绩不合格而被劝退学。淘汰制的实行促使燕京大学学生养成刻苦读书、勤于钻研的学习风气。当年在燕京大学、清华大学和北京大学都教过书的钱穆教授评论:“燕京大学上课,学生最服从,绝不缺课,勤笔记。”[13]14与此同时,为了提高学生学习的积极性,燕京大学设立了奖学金,为学习成绩优异者授予“金钥匙”,凌叔华曾获得此项奖学金。严格的入学遴选制以及在校的淘汰制,使学生在学业上丝毫不敢怠慢,再加上奖学金制度以及为优秀学子提供出国深造的机会,更是激发了学生学习的动机。

二、重视通识教育

通识教育(general education)又称博雅教育,其渊源可以追溯到亚里士多德时期的自由教育,主要学习七艺(文化、逻辑、修辞、几何、天文、算术、音乐)和人文学科。其后,哈佛大学增为十二门,包括语文(修辞、希腊文、阿拉伯文)、人文(教义、问答、历史、逻辑)、社会(伦理和政治)、自然(植物学、天文、数学)。[14] 19世纪美国鲍德学院(Bowdoin College)的帕卡德(A.S. Packard)第一次把它与大学教育相联系。他认为[15]:

通识教育是一种古典的、文学的和科学的教育,具有综合性,它是学生进行任何专业学习的准备,为学生提供所有知识分支的教学,使学生在致力于学习一种特殊的、专门的知识之前对知识的总体状况有一个综合、全面的了解。

民国时期,我国有许多学者到美国留学,其中不少人深受美国通识教育的熏陶,并在国内的大学积极地推行通识教育。如清华大学校长梅贻琦,他认为[16]:

通识,一般生活之准备也,专识,特种事业之准备也。通识之用,不止润身而已,亦所以自通于人也。信如此论,则通识为本,而专识为末。……偏重专科之弊,既在所必革,而并重之说又窒碍难行,则通重于专之原则尚矣。

曾三次任清华大学外文系主任的吴宓,也身体力行,在清华大学外文系推行“博雅之士”而闻名遐迩,他曾两度执教于燕京大学, 教授世界文学史、文学与人生、翻译等课程。

在当时重视通识教育逐渐成为创办著名大学的一大主导思想,以培养精英式通才为目标的燕京大学,以学系为单位,同一学系的学生被称为该系的主修生,其必修课程都一样。全校采用了选修课制度和学分制,其课程分为三类:专业必修课、公共必修课和选修课[17],重视广博与专一相结合。公共必修课是全校所有学生必修的课程,主要有:国文、英文。选修课是指除了必修课以外可以自由选择的课程,学生可以根据自己的喜好选择课程,以扩充知识面,它包括公共选修课与专业选修课程。为了避免学生在选课上的盲目性和随行性,选修课重视文理渗透。根据课程的学科性质,燕京大学的课程分为三大类:人文科学、自然科学、社会科学。燕京大学规定:学习社会科学的学生至少要读人文科学和自然科学课程各一门,并且可以在这个基础上自愿选择别门科学的高级课程。同样学习人文科学和自然科学的学生也应根据以上原则进行选课。[18]英语专业公共选修课程包括政治学、经济学、社会学、历史、生物、心理学等课程,专业选修课程包括从文艺复兴到十九世纪的文学历史、不同文体文学研究、基督教文学以及文艺批评等。学生必须选修第二外语,有法、德、俄、日4种语言可供选择,如不及格不能毕业。

燕京大学英文系分为英文文学和英语教育两大方向。主修英文专业的学生分为两种:甲种注重文学,毕业时获文学学位,主修科目45学分,其中包括:十九世纪英文文学、十八世纪英文文学、十七世纪英文文学、十六世纪之前英文文学、莎士比亚、高级写作、语音学和毕业论文。任选副修科目至少16学分,如科目有历史、国文、教育、经济、社会、政治、心理以及历史(英国史或欧洲史6学分为必修课,系里特别鼓励学生选修英国民主政治发展史、西洋社会政治思想等课程)。乙种预备师资,毕业时授予教育学学位。凡有志在教授英文者,主修科目44学分,其必修科目为十九世纪英文文学、高级写作、语音学、比较语音学、英文教授法、毕业论文,可以从十八世纪英文文学、十七世纪英文文学、十六世纪之前英文文学和莎士比亚四门课程中选取三门。除必修英文教授法3学分外,乙组课程副修科目20学分(以某一学系科目为限)并教育学系课程中17学分,教育类必修课程包括教育概论、教育心理学、中等教育概论、中等教育法[19]97。与此同时,燕京大学英文系还重视对英语专业师范生实践教学环节的训练,实行导师制度。学生在有经验的英语教师的指导下,在燕京大学的附属初中进行实习。这一做法不但使学生在实践中获得了第一手教学经验,而且使优秀教师的教学经验得以传承和发展。

英文系一年级的课程为基础课程,尤其重视公共必修课程国文与英文。据现代语言的理论表明:母语与外语之间存在着一定的正迁移作用。当时一般教会大学忽视或淡化中文教育,而燕京大学则不同,其国文系阵容强大,既有吴雷川、钱玄同、周作人、钱穆等著名学者,又有不少燕京大学毕业经过海外留学归来的学者,如谢冰心、许地山、高名凯等。国文系的教师们既具有深厚的中国文化底蕴,又汲取了西方文化的精髓,大多为学贯中西的学者。燕京大学的大一国文由国文系名师任教,要求严格,每周自拟题目,写作文一篇,文言白话均可。学校要求学生期终考试必须达到相当于百分制70分的成绩以上,如达不到,还需修大二国文[6]42。大一英文以训练学生基本功为主,每周要求学生写不同文体的作文,并强化学生的口语练习;大二英语以读写为主,学生通过习作大量有针对性的练习题,循序渐进地过渡到每10天自由选择一部(或部分)英文世界名著,并不要求逐字细读,但必须用英文写出作品提要,教师给予仔细批改。开设这两门公共必修课的目标是让“学生确实生活在讲两种语言的环境中”,“能够灵活地从一种语言转入另一种语言”[20]。

燕京大学英文系课程设置既体现了中西合璧、博古通今的原则,又兼顾了英文专业的学科性质,即培养文学研究者与英语师资。虽然没有像当今英语系提倡职业英语,但是燕京大学英文系本着通识教育的原则,提倡人文与科学相结合,却培养了众多在各领域卓有成就的人才,如翻译家赵萝蕤、红学研究专家周汝昌、文史专家吴世昌、外交家周南、英语教育专家李筱菊、艺术家黄宗江等等。

三、强调英语文学教育

燕京大学英文系属于典型的人文学科,文学课程为核心课程,涉及面广,从古典文学到二十世纪文学,涉及到英国、美国、俄国、法国、德国、希腊等不同国别的文学,涵盖了小说、诗、戏剧、文学专题研究、文艺理论批评等,并注重文学研究与哲学方面、科学方面、社会方面与宗教方面等领域的关系。1936年燕京大学英语系主干课程包括:英文、十九世纪英文文学、十八世纪英文文学、十七世纪英文文学、十六世纪之前英文文学、文艺复兴时代文学、莎士比亚、高级写作、语音学、比较语音学、英文教授法、戏剧史、现代戏剧、美国文学、十九世纪之思潮、英文小说、廿世纪之散文、二十世纪之诗、英文文学评论、翻译、英文教授法、俄国文学、法国文学史、希伯来诗意的文学、希伯来先知的文学以及圣经文学。[19]89-100

燕京大学英文系课程的设置体现了世界文学与国别文学之间的博专之关系,与1926年吴宓任清华大学外文系制定的《课程总则》如出一辙:“其一则研究西洋文学之全体,以求博通;其二则专治一国之语言文字及文学,而局部之深造。”[21]燕京大学英文系的文学教育强调文学史与文体相结合,主张博古通今。正如吴宓所言的:“欲述一国一时代之文学,又必先通世界各国古今各时代之文学,及其政教风俗典章制度等之大要,全局洞见,然后始得知此国此时代之文学与他国他时代文学之关系,其间之因果,及生灭起伏递嬗沿革之故。”[22]

对于外文系的学生而言,文学的重要性是不言而喻的。文学一般具有三大功能:语言学习的功能,文化了解的功能以及个人发展的功能。[23]首先,文学语言是语言应用的最高层次,其用词,句法,语篇的输入是学习语言的有效手段。其次,文学作品反映了不同时期不同国家多元的社会文化,隐含着一个国家独特的文化与价值观,所以通过文学作品的学习能使学生更为深刻地了解文化的内涵。最后,文学教育是人文教育的一个重要组成部分,文学教育对学生的品德和性情的熏陶起一定的作用。作为新人文主义领袖白璧德(Irving Babbitt)的弟子吴宓,十分强调文学的教育功能,主张学生通过阅读理解和比较研究中外的经典文学作品,提高他们自身的素养和道德情操。在《文学与人生 》中他归纳出文学的十大功能:涵养心性,培植道德,通晓人情,谙悉世事,表现国民性,增长爱国心,确定政策,转移风俗,造成大同世界,促进真正文明。”[24]

作为教会大学,燕京大学英文系文学课程不同之处在于它开设了希伯来诗意的文学、希伯来先知的文学以及圣经文学,强调基督教在英文文学中的作用。基督教是西方文化的重要组成部分,也是西方文学的源头之一。[25]在西方各国的文学中,许多作品都与基督教有着密不可分的关系,如英国诗人弥尔顿( John Milton)的《失乐园》、拜伦(George Gordon Byron)的《该隐》等作品直接取材于《圣经》。德国作家歌德(Johann Wolfgang Von Goethe)的《浮士德》、霍普特曼(Gerhart Johann Robert Hauptmann)的《沉钟》等作品也涉及到基督教中的要素。因此,基督教文学系列课程的开设有利于加深学生对西方文学与文化的理解。

以现在外语界盛行的观点来看,燕京大学英文系是一种 “纯文学”的英语教育,无法满足当今社会上多样化的需求。但是,百年树人,教育的目的,不在于产生仅仅能满足社会当前需求的速食型人才。社会的需求往往10年或20年一变,而唯有扎实的基本功,才能做到不断的迅速的应变和再学习,从而在瞬息万变的社会变革面前,始终处于竞争的优势地位。因此,从整体而言,重视广泛基础与文学教育为核心的燕京大学英文系,看似收效缓慢的教育,实则却是大智若愚之举。

四、雄厚的师资力量

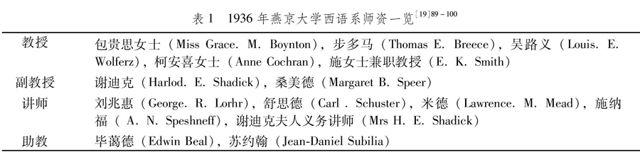

聘请学有专长的教师为学校培养研究高深学问的人才提供了必要条件。1936年燕京大学英文系教师一律为外籍教员,共有14位教师,其中教授5位、副教授2位、讲师5位以及2位助教,大多毕业国外的知名大学。如毕业于哈佛大学(Havard University)的步多马、舒思德,毕业于普林斯顿大学(Princeton Vniversity)的米德,毕业于哥伦比亚大学(Columbia Vniversity)吴路义、柯安喜女士等等。其后也有一些中国籍学者包括吴宓、赵萝蕤、俞大絪、巫宁坤等教授。

系主任谢迪克出生在伦敦,生活在加拿大、美国与中国。他不仅精通西方文化,还深谙中国文化,为促进中西文化交流的典范。他在燕京大学英文系任教英国文化史以及英文文学评论等课程,他深厚的文学底蕴加深了学生对英国文学的了解,同时也激发了学生对文学批评理论的兴趣。作为精通中国文化的学者,他还翻译了英译本《老残游记》,其译文忠实于原著,并对其中一些典故做了注释,他的译本深受西方人的喜爱。[26]谢迪克上课生动,知识渊博,对英国文学如数家珍,很多学生认为上他的课是一种享受。

步多马擅长于戏剧研究,从1919年开始在燕京大学英文系任教。他提倡在戏剧教学过程中采取表演的方式,亲历戏剧中的场景。戏剧的表演不仅要求学生熟记台词,还要求学生装扮成戏剧中所描写角色的外表形象,熟练地运用不同表情与语调表达不同语境中角色的悲喜。在他亲自的指导下,当时就读于英文系的赵萝蕤在朗润园的草坪上用英语演出过莎士比亚(William Shakespeare)的名剧《皆大欢喜》,她扮演那位女扮男装的罗莎林,赢得了学生和教授们的交口称赞。[13]177包贵思上课声音清脆悦耳,主要教授18世纪和20世纪诗歌、小说、是研究艾略特(Thomas Stearns Eliot)的专家。

这些良师激发学生的文学兴趣并使该校英文系文学传统得以延续,赵萝蕤就是典型的例子。赵萝蕤出生于教授家庭,她的父亲赵紫宸曾在东吴大学、燕京大学任职。在她父亲的影响下,她从小受到中西文化的熏陶。16岁时,她考入燕京大学中文系,师从于周作人、谢冰心、郭绍虞等著名学者。第二年,她在美国教师包贵思的劝说下,转读英文文学系。[27]在读书期间,深受步多马、包贵思、桑美德等教师的影响,广涉英美文学,为其今后学术研究生涯奠基了基础。1935年,她以英文满分的成绩考入清华大学外国文学研究生院。两年后,受诗人戴望舒之托,她把美国现代派诗人艾略特晦涩难懂的The Waste Land翻译成中文《荒原》。1946年,她在美国遇到了艾略特,他对赵萝蕤的翻译表示感谢。清华毕业后,她到芝加哥大学攻读博士学位,师从著名学者克莱恩(Ronald Salmon Crane),以詹姆斯(Henry James)长篇小说为博士论文选题。詹姆斯出生于美国知识分子家庭,长期居住在英国,他的小说用词典雅,语言结构复杂,善于人物的心理分析。当时的美国文学界认为他的创作“晦涩”,主要的读者群体为受过良好教育的知识分子,他的小说并不畅销,也鲜有学者专门研究其作品。赵萝蕤作为一个中国学者研究詹姆斯的作品,可见其英文功底之深。1949年,赵萝蕤回母校英文系任教。1950年到1952年,她任系主任。由于解放后美籍教师纷纷回国造成师资不足,赵萝蕤邀请了在芝加哥大学读博士的巫宁坤和国内英国文学专家俞大絪来任教以增加师资之阵容。

燕京大学英文系的教师们各有专长,授课形式灵活多样,鼓励学生自由参与课堂讨论。教师们尤其重视课外阅读,指定学生阅读英文原著,让学生养成自学的习惯,并且培养学生独立思考的能力,然后定期进行座谈讨论。他们还经常通过小测验了解学生学习的进度。[28]课后,英文系教师经常邀请学生到家中聚会,在友好而平等的氛围中形成了家庭化的师生关系。这种师生关系是成功语言教学得以保证的一大保障,家庭化师生关系不仅有助于教与学,还促进了中西语言文化的交流。步多马夫妇在燕京大学任教多年,他们经常邀请学生到他们家聚会,尤其在一些节日如圣诞节、春节、中秋节,许多学生聚在他们家里包饺子,师生聚在一起通常用英语交流,有时也用一些中文来交流[13]145-146。燕京大学英文系元老包贵思每个学期都邀请一些学生到她家做客,常常让学生围在院子里吃茶点,聊天。她和学生们有着深厚的感情,甚至以长者的身份出现在她以往学生的婚礼上。她一生独身,关爱学生,深受学生尊敬。难怪1944年,吴宓再次在成都燕京大学任教,复校二周年时的日子中感叹道:“宓颇羡燕京师生之亲洽,作事敏密,及男女交际自然之风气,为他校所不及。”[29]

五、结语

1949年建国后开始了高校院系调整,到了1952作为教会大学的燕京大学被并入北京大学。[30]在其短暂的办学历史中,燕京大学英文系不仅为我国培养了一批学贯中西的人才,还为我国当前的英语专业建设提供以下几点启示:首先,教育人才培养与社会发展相一致。燕京大学根据中国国情的需要,设立了双轨目的的培养目标:英文文学人才及英语师范生。尤其是设立了以英语教育为目的的师范生,在一定程度上缓和了当时中学教师极其匮乏的现象。其次,平衡国文与英文教育之间的关系。国文与英文之间存在一定的迁移关系,厚实的国文基础有利于学习者在英文学习中有意识地对比分析国文与英文之间语言形式、文化背景、比较两种语言文化的异同点,为中西文化的输入与输出达成平衡关系。再次,广博与专一之间的关系,宽基础的通识教育与专业教育并不是矛盾的,大学的教育有别于职业培训,当前英语专业学科建设应避免过度功利性、职业性。最后,形成良好的师生关系。家庭化、民主、融洽的师生关系不仅有助于教师与学生之间的学术文化的传承,甚至会对学生的一生产生深远的影响。

参考文献

[1]司徒雷登, J.在华五十年——司徒雷登回忆录[M]. 程宗家, 译. 北京:北京出版社,1982: 103.

[2]肖朗,费晓迎.燕京大学新闻系人才培养及改革实践[J].高等教育研究, 2007(6):92-97.

[3]田正平,刘保兄. 教会大学中国籍教师与中国近代大学的学科建设——以燕京大学社会学系为个案[J].陕西师范大学学报:哲学社会科学版, 2007(2):99-103.

[4]颜芳. 近代学术转型视野下的燕京大学国学教育[D]. 北京:北京师范大学博士学位论文,2011:1-233.

[5]Dwight, E. Yenching University[M]. New York:United Board for Christian Higher Education in Asian, 1959:81.

[6]张哲荪. 燕京大学建校九十周年回溯[J].文史资料,2009(10).

[7]高等学校外语专业教学指导委员英语组. 高等学校英语专业教学大纲[R]. 上海:上海外语教育出版社, 2006:4.

[8]田正平.教会大学与中国教育现代化[J].文史哲,2007(3):129.

[9]燕京大学校友校史委员会.燕京大学史稿1919-1952[M].北京:人民中国出版社,1999:91-92.

[10]资中筠.文化要用母语讲[N]. 南方周末,2010-02-18(02).

[11]凌叔华.我所知道的槟城与辜鸿铭有关[G]// 藏东,编.民国教授. 北京:中国妇女出版社,2008:31.

[12]Fenn,W. Christian Higher Education in Changing China 1880-1950[M]. U.S.Grand Rapids,Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company,1976:80.

[13]燕京研究院.燕京大学人物志.第一辑[M]. 北京:北京大学出版社,2001.

[14]Levine, A. Handbook on Undergraduate Curriculum[M]. San Francisco: JosseyBass,1978:538.

[15]Packard, A.S. The Substance of Two Reports of the Faculty of Amherst College to Board of Trustees[J]. North American Review, 1829(28):300.

[16]黄延复.梅贻琦与清华大学[M].太原:山西教育出版社,1995:315.

[17]史静寰. 狄考文和司徒雷登在华的教育活动[M].台北:文津出版社,1991:112.

[18]史静寰,王立新.基督教教育与中国知识分子[M]. 福州:福建教育出版社,2000:216.

[19]燕京大学. 燕京大学一览[DB/OL].http://www.cadal.zju.edu.cn/book/trysingletage/09003670/1(上载日期不详)[2013-03-14].

[20]史静囊. 狄考文与司徒雷登[M].珠海:珠海出版社,1999:221.

[21]齐家莹. 清华大学人文学科年谱[M].北京:清华大学出版社, 1999:50.

[22]蒋书丽. 坚守与开拓——吴宓的文化理想与实践[M]北京:社会科学文献出版社,2009:116.

[23]Maley, A. Literature in Language Teaching in Alsagoff[M]// Mckay,S.L.,et al. Principles and Practice for Teaching English as an International Language, London:Routledge. 2012:300.

[24]吴宓.文学与人生[M].北京:清华大学出版社,1993:59-64.

[25]朱维之. 基督教与文学[M]. 北京:吉林出版集团有限责任公司,2010:56.

[26]陈雪芬.中国英语教育变迁研究[M]. 杭州:浙江大学出版社,2011:124.

[27]赵萝蕤. 读书生活散札[M].南京:南京师范大学出版社,2009:282.

[28]梅绍武.回忆学习外语所走过的道路[G ]//李良佑, 刘犁.外语教育往事谈——教授们的回忆.上海:上海外语教育出版社,1987:314.

[29]吴宓. 吴宓日记1943-1945[M].北京:三联书店,1999:370.

[30]雷颐. 大学洗牌60年 ——回眸1952年院系大调整[J].南方人物周末,2012(28):28.

(责任编辑张 芊)