论背俞穴定位的神经解剖学基础

2013-12-01刘智斌牛晓梅

刘智斌,牛晓梅

(1.陕西中医学院,陕西 咸阳 712046;2.陕西中医学院附属医院,陕西 咸阳 712000)

背俞穴在临床上应用广泛,受到历代医家重视。经考证发现,背俞穴的提出与藏象学说的发展关系密切,经历了从理论提出到临床实践的过程;在宋代以前,诸医家各持己见,提出多种不同的定位,宋代以后,方渐趋统一;其定位主要依据《灵枢·骨度》“二十一节”定位;经进一步考证,“二十一节”定位应始自第四颈椎止于第五腰椎,有别于现行教科书上的定位[1,2]。

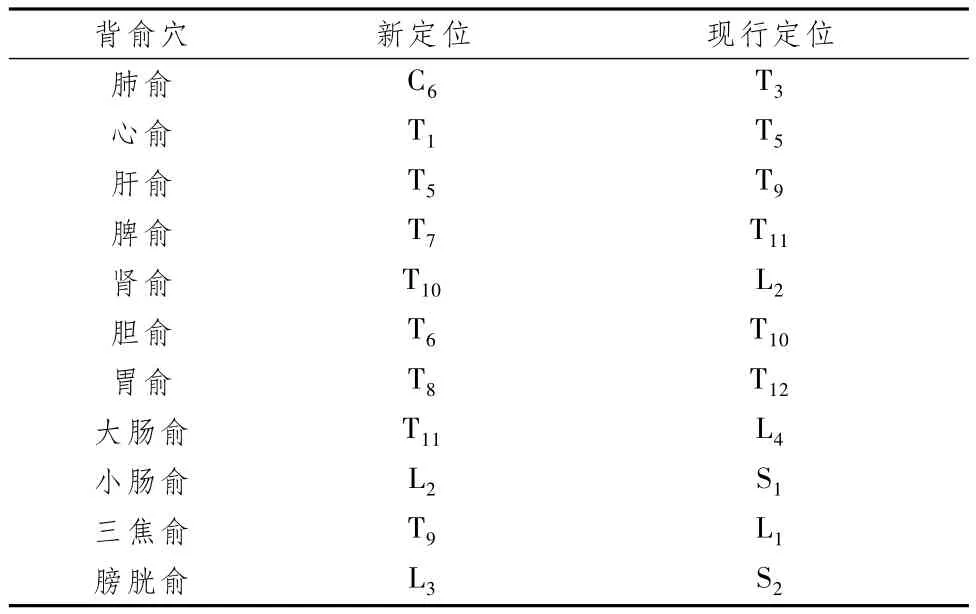

表1显示,根据以上“二十一节”和背俞穴考证结果,笔者试对背俞穴进行重新定位。

表1 新、旧背俞穴定位表

与现行教科书相比,新背俞穴定位均上提4个椎节。以下笔者试在神经解剖、神经发育、经穴-脏腑相关性研究等成果的基础上,对新背俞穴定位作出科学、合理的阐释。

1 神经传导是针感效应发挥作用的解剖学基础

大量的动物实验和临床研究发现,当以麻醉药物(0.5~1%普鲁卡因)封闭穴位或切断支配穴区的神经支时,相应的针灸效应消失或明显减弱;当麻醉作用消失后再针刺,其效应则重新出现,提示针感的传入与神经系统的关系尤为密切,它是经穴-脏腑相关的一个重要环节,也是针灸调整内脏功能、实现针灸效应的结构基础。

2 神经系统的阶段性支配及体表、内脏信息传递的会聚现象为背俞穴治疗脏腑疾病提供了解剖学上的支持

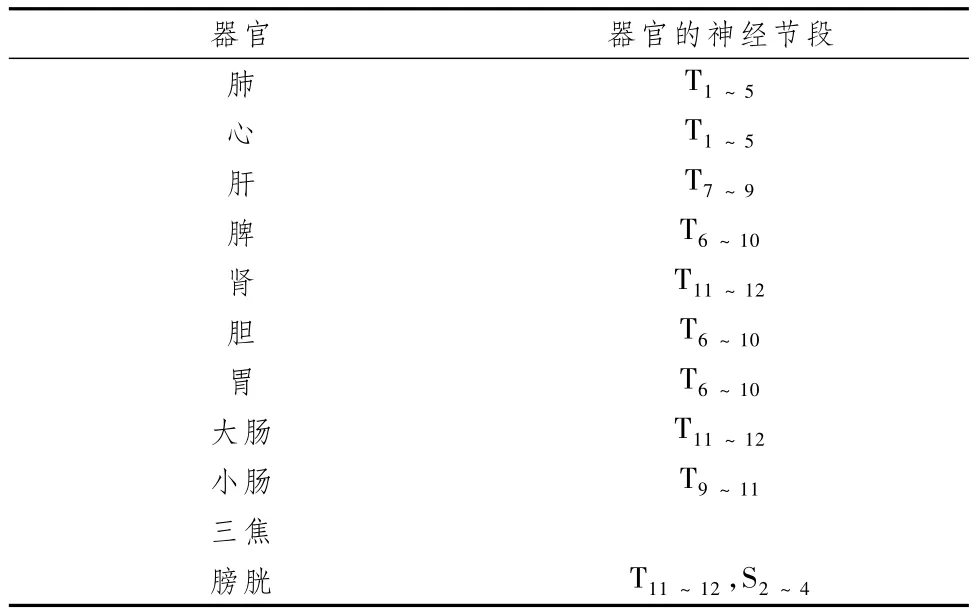

表2显示,神经系统的分布是有规律的,即节段性支配。在具有链状神经系统的低级动物中,就已显示出分节的形态结构;对于高等动物(脊椎动物)包括人类,还都保存着不同程度的节段性支配特征。胚胎的每个节段性单位称之为体节,每个体节包括体躯部(骨节、肌节、皮节)、内脏部及相应的神经节。在胚胎发育过程中,体躯部演化为四肢和躯干,内脏部则形成内脏器官,神经节段则向体躯部和内脏部分别发出躯体神经和内脏神经,将两者连成一体。胚胎每一脊髓节段所发出的传出神经,经过相应的前根而至相应的肌节、皮节和内脏器官,以支配运动(分泌);同样皮节和内脏的感觉信息,也由其传入神经纤维经相应的后根传入同序列的脊髓节段。随着胚胎生长分化,体节各部发生了很大的移位,但不管肢节如何延伸,皮节和肌节如何变位或转移,内脏演化成什么形态,支配它们的神经如何重排重组,神经系统与体躯(包括肌肉及皮肤)和内脏之间,仍保持着原始的节段联系关系。所以,从发生学来说,内脏神经支配是由胚胎期的体节决定的,在胚胎生长发育过程中虽然内脏发生了移位,但神经支配仍保持原始的隶属关系。

表2 脏腑器官与其相应神经节段

近年来,应用电生理技术和解剖学神经通路追踪技术进行的动物实验研究证明,在脊髓、脑干网状结构、丘脑及大脑皮质等各级中枢,都存在既接受来自内脏传入信息的影响又受来体表(皮肤和肌肉)传入信息影响的神经元,或两方面传入信息投射同一部位的汇聚现象。这种阶段性分布及体表、内脏信息传递的会聚现象,为背俞穴治疗脏腑疾病提供了神经解剖学的支持。

3 新背俞穴定位与相应神经节段的吻合度较现行背俞穴定位更好

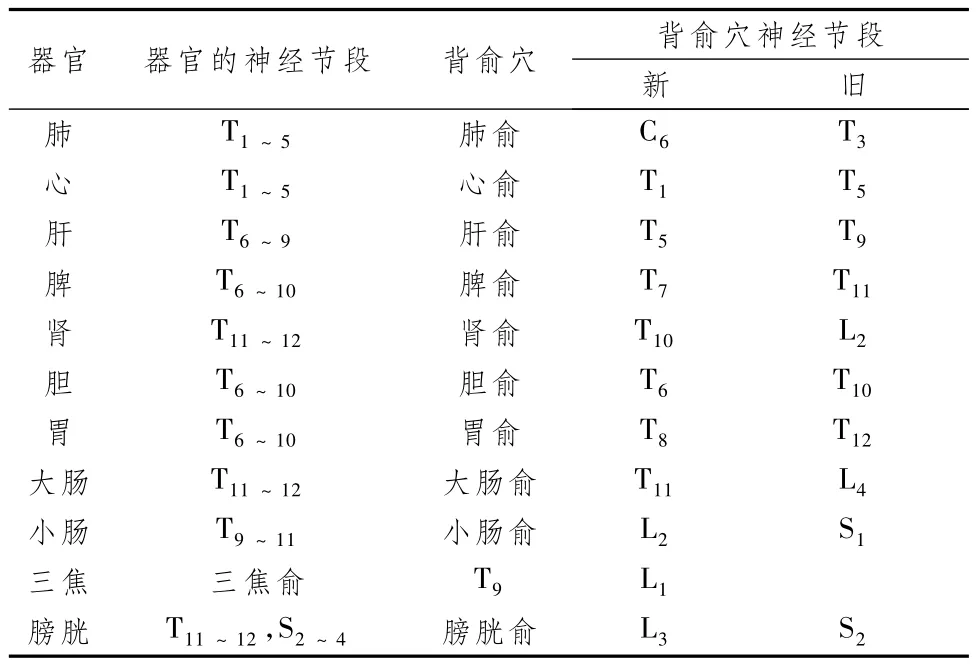

表3显示,如果按纠正后的“二十一节”将各脏腑的背俞穴重新定位则会发现,其与相应的神经节段能更好地吻合。

表3 脏腑与新、旧背俞穴所在神经节段对照表

从表3可以看到,采用新背俞穴定位,仅有4个与相应脏腑的神经节段支配不能重叠,即肺俞、肝俞、小肠俞和膀胱俞,只相差1~3个神经节段;而现行背俞穴定位中则有5个,分别为脾俞、肾俞、胃俞、大肠俞和小肠俞,其中大肠俞和小肠俞与相应脏腑的神经支配分别相差5和6个神经节段。

4 腧穴-脏腑相关性研究成果为背俞穴治疗脏腑疾病提供科学理论依据

脏腑背俞穴是脏腑经络之气输注背部的部位,其位置与体表投影基本一致,既是某些疾病的反应点也是针刺治疗的刺激点。腧穴-脏腑相关性研究始于20世纪50年代,国内学者在研究针麻和针灸治疗作用机制的过程中,探讨了刺激体表穴位对内脏功能的调整作用和内脏疾病时在体表出现的某些特异性反应,如牵涉痛、海氏带或痛觉过敏带等;在此基础上,提出经穴-脏腑相关说,并通过大量的神经节段机制研究,探索经穴与脏腑之间的联系,并利用辣根过氧化酶法或其他神经追踪法研究,取得了显著成果。

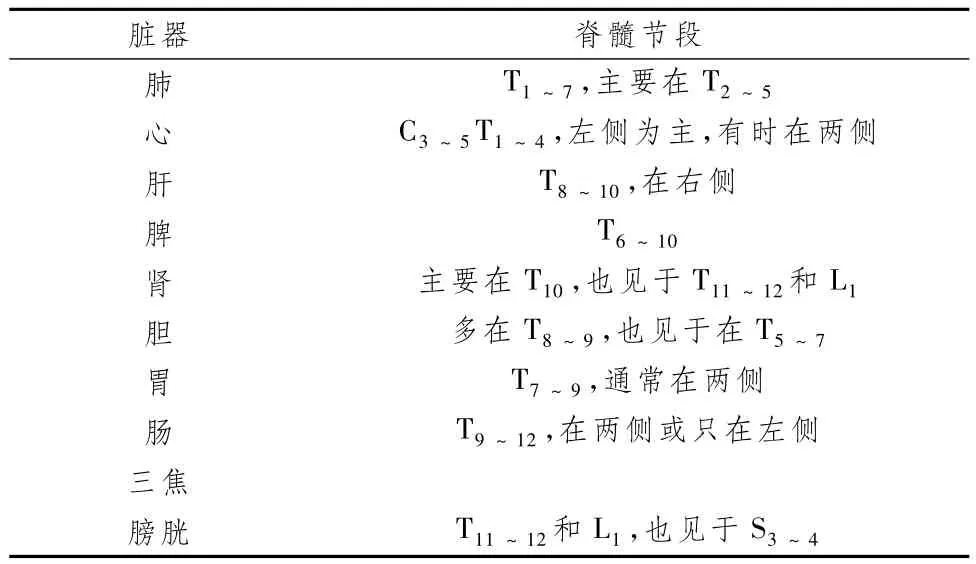

内脏牵涉痛区可以看做是体表-脏腑相关性的一种病理表现。研究发现,其牵涉痛区的皮神经所属脊髓节段与病变内脏的自主神经所属脊髓节段是一致的,即符合神经节段支配的规律。心脏接受来自颈交感神经的节后纤维支配,但颈交感的节前纤维是来自脊髓的胸段,因而心脏的牵涉痛不是发生在颈髓,而是发生在胸段(T1左侧前胸及上肢尺侧)。所以,心绞痛时表现在胸部(T1~5),或沿左臂内侧向下一狭长带(C3~5),与心俞定位在 T1有重叠;胃有疾患时,疼痛在肩胛之间(T7~9),胃俞定位在T8;肾结石疼痛,牵涉到腹股沟部(T12)或睾丸(T10),与肾俞定位在 T10相重叠;肠的牵涉痛在T9~12,大肠俞、小肠俞分别在 T11和 L2。表 4显示,按教科书上的定位则与胃俞、肾俞、大肠俞、小肠俞均不能重叠。内脏患病牵涉痛在脊髓节。

表4 内脏患病时疼痛所牵涉的脊髓节段

对于肺俞的定位,可以从神经支配优势的原则作出解释。因为虽然内脏器官是由交感神经和副交感神经双重支配,但引起牵涉痛的通常以占优势支配地位的感觉神经为主。大部分内脏器官是交感神经占优势,而肺和气管的内脏传入却以迷走神经占优势。迷走神经传入纤维从C2节段沿C3、C4、C5、C6方向扩散(从肩部沿上肢拇指方向放射),所以肺脏疾患能产生颈部和肩部的牵涉痛,并可以从肩部放射到上肢桡侧。如有哮喘、肺结核等患者,当气候变化时主诉后头有沉重感、上肢拇指侧酸胀感。按照以痛为腧的原则,取颈部的腧穴可以治疗有关呼吸系统的一些病症。

从发生学上,我们可以对肝俞的定位作出一定的解释。心脏和膈肌都是从中胚层发生的,心脏底部的膈肌可以看成心包的一部分。心脏发生时出现在咽部弓的前部,进一步发育才下降至胸腔内。其底部的膈肌,在随心脏下降的途中达 C3-4-(-5)水平时,接受来自 C3-4(-5)脊髓节段发生的膈神经的支配。此外,由于膈神经向下延伸到胆道系统,所以胆道的疼痛有时牵连心脏而发生心电图的改变。而肝由 T6~9支配,胆由 T6~10支配,两者有重叠,故肝俞可通过肝与胆、胆与心的这种联系而相互影响。

5 采用新背俞穴治疗相应脏腑疾病的实验研究肯定其疗效。

在多年的临床实践中,笔者通过新背俞穴治疗相应脏腑疾病,观察千余例患者取得了良好的疗效。支气管哮喘患者在颈部按揉针刺有明显的止喘作用,针刺第四颈椎棘突下旁开1.5寸处症状迅速缓解;心慌、心悸患者针刺在第一胸椎棘突下旁开1.5寸处症状缓解;胆囊炎患者在第六胸棘突下旁开1.5寸处针刺疼痛缓解;胃痛患者在第八胸椎棘突下旁开1.5寸处较第十二胸椎棘突下旁开1.5寸处压痛明显,针刺后可明显缓解疼痛等。

在此基础上,笔者通过实验设计,对其作用机制进行更深入的研究。初步研究结果显示,采用新肺俞穴(又称喘敏点,位于第四颈椎棘突下两旁)治疗支气管哮喘大鼠,可以通过改善哮喘大鼠肺部的病理变化,调整血清 IL-4、血浆 Sp及VIP水平促进大鼠支气管哮喘缓解,其疗效与定喘、肺俞疗效相当,是治疗哮喘的有效穴,肯定了新背俞穴的治疗作用。从该实验也反映出,背部腧穴治疗脏腑疾病并非是一对一的关系,而是存在多点对一脏或一腑的关系。

6 结束语

有关背俞穴的定位问题不单纯是一个考证的问题,而更应本着实事求是的科学态度去重新认识和发现。笔者认为,华佗夹脊穴这种多点对一脏或一腑的取穴法更符合实际,在生理上符合神经解剖学上体表与脏腑的联系,在病理上有经穴-脏腑相关性实验研究有力的支持,在临床上更好地提高临床疗效。我们应继续利用先进科技手段,设计科学严谨的实验,对背腧穴定位及其主治进行深入的科学研究。

[1]刘智斌,牛晓梅.二十一节定位考[J].中国中医基础医学杂志,2010,16(3):241-243.

[2]刘智斌,牛晓梅.背俞穴定位考[J].中国中医基础医学杂志,2011,17(1):96-98.