麻将里的哀与痛*——万宁《麻将》主题论析

2013-11-27卫华

卫 华

(湖南工业大学,湖南株洲412007)

当下中国生机无限,又矛盾丛生,如何用文学的方式反映这一时代现状与症候,是文学创作的重大课题。湘籍作家万宁在其小说《麻将》中,用她特有的敏感捕捉到了这一社会现实,并予以了独特的开掘和表现。

一

《麻将》讲述了一个“农夫与蛇”的现代版寓言故事。主人公蓝晓儿,资助贫困女大学生贺明明上学,而贺明明在蓝晓儿家吃住的日子里,亲眼目睹“恩人”在麻将桌上挥金如土,她心理极度不平衡,逐渐心生邪念,最后伙同乡下亲戚劫持了下乡送钱的蓝晓儿,并致其死亡。整个故事恰如伊索寓言的真实再现:女主人公蓝晓儿救助贫困反被贪财的被救助者杀害,对应善良愚蠢的农夫;贺明明和长子的恩将仇报,忘恩负义,一如古代寓言里的毒蛇返世。不同的时代,故事结构惊人的相似:(1)善恶对立的双方人物设置:善良天真、诗意纯情的蓝晓儿和阴暗贪婪的长子贺明明。(2)偶然的事件牵连关系:蓝晓儿偶尔去报社供职的同学那玩,加入贫困助学的活动,由此与贺明明发生关系。(3)迅速发酵的恶性结局:麻将桌上的挥金如土,刺激贫困脆弱的神经,贺明明心理越来越阴暗、失衡,最终演变成谁也没想到的谋杀。或许是新闻单位工作缘故,作者能大量接触社会新闻事件。而这一桩恶性凶杀事故的选择与叙写,因为与古老寓言结构性的映衬呼应,使得古老的道德训诫主题再次浓重撞击读者的心理:为什么善心结出恶果?有时候人性如蛇性,是本性之恶吗?有读者读罢掩卷长叹:

蓝晓儿啊蓝晓儿,至情至性、率真无邪,不是你的错,美丽和富有不是你的错,善良也不是你的错,轻信他人,以为天下人都有一颗如你般简单而善良的心,才是你最大的错。看来古话一点不错,蓝晓儿要是记得就好了:害人之心不可有,防人之心不可无。[1]29

如此感慨是有代表性的。读者从人性角度给予蓝晓儿深切的同情,反映出古老的道德训诫主题已嵌入集体无意识。甚至有评论者引用了北岛名句“善良是善良者的墓志铭”来概括女主的悲剧经历。看来,无论岁月怎样变迁,人性善恶的话题在今天仍然生动。在基本的伦理道德层面,我们有理由大声赞美蓝晓儿的人性之善,同时严厉谴责贺明明之流的人性之恶。

二

然而,这并不是一个纯粹抽象的善恶话题,停留于小说给人的不能滥用同情心的警示,未免失之轻简。和古代寓言不同的是,贺明明的惊讶、妒忌,继而仇恨残忍,并非只源于本性贪婪,而含有我们今天这个物质中国崛起后拜金主义消费主义至上的时代特征。这是一出现代社会问题剧。略加梳理,小说文本场景至少可以拈出当代三重社会问题的冲突:

1.贫富问题冲突。蓝晓儿作为当今都市多金女代表,与小说中的贺明明形成了鲜明对比。在贺明明与蓝晓儿第一次见面握手时,“她忍不住看了一眼,手指纤纤,粉红色的指甲上描着点点梅花。再看自己的手,粗粗壮壮,指甲缝里有残余的炭灰,在她那白嫩的手掌里特别显眼。”[2]15一种贫富差距在作者寥寥几笔里尽显无疑。贺明明边读大学边在蓝晓儿家做兼职保姆。在她们相处的日子里,贺明明无法接受蓝晓儿的价值观。她在看蓝晓儿打麻将时,发现自己一个月的工资“仅仅只是一盘牌的输赢”,心里开始不平衡,“看着书,眼睛里却是那些红票票在飞。有股气闷在心间。”看到蓝晓儿放炮数钱、出钱干脆,“贺明明直抽冷气,她用眼角瞟了一眼蓝晓儿,见她没有一点心痛的表情,贺明明心里的冷气抽得更凶。”[2]23一步一步,贺明明不平衡的心理愈加严重,最终导致她与同乡长子等一伙对蓝晓儿敲诈勒索,并致其丧命。

2.城乡问题冲突。以蓝氏与长子分别为代表。文本详细记录了贺明明一家烧炭的经济活动:“五千多斤的湿柴能烧出一千多斤的木炭,然后挑到山下的镇上去卖,零零碎碎的能卖得八九百元钱。蓝晓儿说,那也不错。贺明明说,太苦了,要窑洞里填满两米多的直径,她与姐夫要上山砍50多担柴,然后砍断折成形放进窑里。烧好后,还要一担一担地挑到山下去叫卖。山里烧窑的人家有的是,所以价钱卖得贱。每下一回山也只能挑上七八十斤,二三十里的山路,实担下山空担上山,有的时候脚都是软的。这样的季节,稍稍靠前便有些烤人。贺明明夏天烧着冬天用的木炭,意味着价钱会卖得更贱。这个赚钱的过程既长又苦。那些上山砍柴、劈柴砌窑、挑炭下山、沿镇叫卖的细节蓝晓儿不敢仔细去想,她望着贺明明半天说不出一句话。”丝丝冷雨中似乎可以听见蓝晓儿麻将桌上落子的哗哗啦啦声,似乎更可以感受到贺明明一家砍柴烧炭的毕毕剥剥声。

3.情感问题冲突。蓝晓儿有两次恋爱的失败:第一个恋爱对象是大学毕业分配所在医院一位医生,这位医生是个有妇之夫并且老婆强悍,这段感情因为没有出路无疾而终。第二段感情颇有戏剧性,一个熟人给她介绍男朋友,双方都很中意彼此,介绍人却别有用心地隐瞒,让双方都以为对方没看中自己而再无下文。后来蓝晓儿才知那个介绍人自己打上了她的主意,不知这个介绍人用了什么手段居然让蓝晓儿对他爱得死心塌地欲罢不能。事后她哥哥派人去调查那人——原来那人不仅是个有妇之夫而且还是大家眼里公认的所谓“好丈夫好父亲”。这对蓝可儿是一次致命的打击,从此她心如止水打上了麻将并乐在其中。文中对此着墨不多,但以管窥豹,我们不难看到当今社会的情爱困惑和婚恋乱象:逐年攀升的中国离婚率,中国式小三,比比皆是的大龄剩女,快餐式爱情,不计责任的一夜情,频发的换妻事件,等等。

上述三重问题,以“麻将”为线索,串联一体。比如情爱问题,点出蓝晓儿沉迷于麻将的个人生活原因,为麻将生活出场做一铺垫性叙述。贫富问题,也是以麻将为触媒点,特写麻将桌上的钱币飞舞,从而引发乡村大学生的心态失衡,层层展示当下中国社会生活乱象。有专家总结,经过几十年的开放发展,在改革红利均衡态势分布过后,社会结构层面所隐藏的深层问题都暴露出来了,贫富悬殊、腐败深重、潜规则横行、环境污染严重等社会问题不断恶化,中国犹如坐在一个一触即发的火山口上。《麻将》是一个小的窗口,折射当下社会光怪陆离的后现代式景观。如作者自言,“打麻将是背景,社会问题是核心。”[3]以记者的眼光看待题材,进行思考,在一方小小的麻将桌里,演绎出一个广阔的社会世界。这是《麻将》最终获得毛泽东文学奖,为文学奖评审团所赏识的地方。

由此,《麻将》小说承接了现当代文学史上自冰心、叶圣陶以来开创的社会问题小说创作传统。这一自“五四”时期开始出现的文学现象,以民主主义、社会主义两大思潮的传播为背景,形成了文学必须接触现实人生问题的启蒙主义主张。像后来的赵树理把自己的小说也叫做“问题小说”,他说:“我写的小说,都是我下乡工作时在工作中所碰到的问题,感到那个问题不解决会妨碍我们工作的进展,应该把它提出来。”[4]《麻将》亦是如此,对当代社会和人生重大问题进行思考,不是某种政策和理论的图解,而是来自社会生活深处,充满鲜明的探索精神。

三

《麻将》是探索的,在日常生活细节的开掘中,作者希望把脉当下时代病症,捕捉到社会心理层面的真实。在定位《麻将》的内容属性之后,我们进一步分析小说所呈现的时代心理病症。

可以说,小说突出折射现代物质社会特有的阶层心理动因——“仇富心理”。所谓仇富,是一种人群对富贵阶层,特别是一夜暴富者所表现出的怀疑、迁怒、嫉妒、蔑视、不屑、愤懑、仇恨的心理状态。当他们将这种“仇富”心理泛化和偏激化,对一切富者都怀有愤慨态度,甚而用肆无忌惮的手段向社会发泄情绪,成为一种普遍社会心理现象时,即为仇富心理。小说中大学生贺明明与蓝晓儿无冤无仇,还受惠于蓝晓儿,却因为看到她挥金如土,一颗感恩的心就迅速地淡了下去,最终演变为伙同族弟谋财害命。这种心理变化轨迹,是物质中国时代群体心理土壤的发酵结果。

一方面,上世纪末以来,中国社会贫富差距巨大,结构失衡,基尼系数过高,存在一个滋生仇富心理的大社会背景。按照基尼理论,一个国家、地区的基尼系数能反映出这个国家或地区的贫富差别程度。通常,基尼系数为0时,社会分配处于绝对公平;基尼系数为1时,社会分配处于绝对不公平。联合国有关组织规定,当基尼系数为0.0-0.2时,为收入绝对平均,社会缺少竞争;当基尼系数为0.2-0.3时,为收入比较公平,社会缺少活力;当基尼系数为0.3-0.4时,收入相对合理,社会活力大增;当基尼系数为0.4-0.5时,收入差距较大,社会出现动荡;当基尼系数为0.5以上,特别超过0.6以后,社会动荡失控,老百姓可能开始革命。据北京师范大学课题组调研统计,我国改革开放前的基尼系数在0.18左右;2007 年上升为0.498,[5]数据触目惊心。部分中国富人在极短的时间内暴富起来。而与富人们暴富构成强烈对比的是,部分社会群体由于社会公平机制的不健全而日益穷困。随着贫富差距急剧扩大,中国社会这种仇富心理也急剧膨胀。

另一方面,先富裕起来的当下中国富人群体财富素质也存在严重缺陷。网络微博不断爆出的表叔、房姐,以不仁不义手段大肆敛财。典型还如某些煤老板,他们的发家史与“腐败、不公”密切联系在一起,导致富豪付出的成本异常低廉。在完善的社会公平机制下,造就一个百万富翁,需要几十年上百年,甚至几代人的努力,普通人只有通过踏踏实实的努力来改变自己和成就自己。其次,这些富人在富起来之后要通过乐善好施和厉行节俭,才能改变自己的政治地位和获取社会的尊重。在许多发达国家,富人自己花钱小心翼翼,给社会捐款则争先恐后。相反,中国许多富人只用财富界定自己的地位,常常通过摆阔甚至是斗富来获取世人的艳羡。不但如此,中国的富人往往还会借助于财富带来的便利对穷人进行直接或者变相的欺压,这当然会使穷人不可避免地产生仇富心理。

回头来看蓝晓儿,社会经验缺乏、易于轻信是导致其非正常死亡的主观原因,而她作为都市多金女的富人式堕落奢侈,却是其导致贺明明犯罪的深层诱因。小说中有很多细节描写了蓝晓儿的奢侈:买一件标价6 800元的衣服,眼睛眨都不眨一下;一晚上麻将的输赢上万元,相当于普通老百姓几个月的工资。当然,她有工作的付出,但比之于她的消费,太轻薄。逛街、购物、打麻将、喝咖啡,小资情调十足的蓝晓儿,的确是个都市物质生活的享乐主义者。恰恰是她的享乐主义和麻将游戏中的拜金主义行为激发了贺明明等穷人潜在的仇恨意识,城市的富有者最终被来自乡村的穷人劫杀。在这一点上,我们说,蓝晓儿是物质消费时代都市享乐主义盛行的牺牲品,成为这个仇富社会的“替罪羊”。

“替罪羊”,对应英文 scapegoat、whipping boy,比喻代人受过,替人服罪的人。其原型来自《圣经·旧约》。上帝耶和华为了考验亚伯拉罕的忠诚,要求其将其儿子作为祭品谨献给上帝。亚伯拉罕一心信奉上帝,毫不犹豫按照上帝的吩咐,举刀要杀自己的儿子。上帝相信他的忠诚,及时阻止了他。最后亚伯拉罕捉了一只贡羊代替自己的儿子献给上帝。[6]这就是替罪羊的宗教渊源。随着社会的不断发展,替罪羊的形象不再停留在用动物作为祭品,而是在人群中找出一个替罪的人作为燔祭,让他带走集体的罪恶,代集体赎罪,以保证来年丰收和集体的平安。由此,替罪羊肃清人际间关系恶化的后遗症,从而结束了危机。

历史进程的无数事实证明,一个处于危机状态下的社会寻求矛盾解决时,总是递生一些替罪羊。蓝晓儿有缺点,但作者对笔下的蓝晓儿有着更多的同情。她善良如水,资助贺明明上大学;她纯洁如花,相信爱情的真诚;她有美好的诗意。这些美好气质的赋予,表明许多富人仍然保留美好的品格。但是蓝晓儿的悲剧是必然的,她的个人存在无可避免受到了群体意识的支配和操纵。简言之,奢侈消费这一行为本身并没有问题,但在中国这样一个处于社会转型、各种矛盾越加尖锐的特殊背景下,奢侈会被赋予了各种邪恶的色彩,沦为中国社会矛盾的替罪羊。

当然,作者并非有意识让蓝晓儿成为替罪羊的,但叙述逻辑走到这一步,累积的各种冲突矛盾,该怎样解决呢?作者说:

蓝晓儿是女人喜欢男人疼爱的那种,美丽善良,至情至性,率真无邪,这样的结局确实让很多人心疼,甚至有读者曾跟我说,一定要改,要让蓝晓儿活过来。活过来当然没有任何意义。其实我写的时候也是不自觉,当时写的时候我也没想到要一个什么主题,设定一个什么框框,都没有的。被情节推动着下笔,最后就成了这样的结尾,写完后我自己也很震惊,这么血腥,残酷,但想想应该只能是这样子,美好的东西被揉碎给人看,给人的冲击力更大,但这是自然而然发展来的。[7]

作者一再强调“是自然而然发展来的”,“写的时候也是不自觉的”,“被情节推动着下笔”,如许话语反映主观写作逻辑与文本叙述逻辑之间的差误。当一个话题有现实活力的时候,它会形成故事自有的情节推动力。蓝晓儿超越作者和读者主观意愿的被谋杀结局,证明蓝晓儿事故背后有强大的社会心理推动。主人公成为不该死亡的死者,成为某个社会群体的替罪羊,某种程度上,是为这个危机四伏的当下社会解决一点什么,净化一点什么。

四

蓝晓儿成为替罪羊,能否真实地解决如许社会冲突?仔细分析《麻将》文本的空间场景细节,一些裂隙和悖论的存在或纠结,让小说所提出的话题和它的替罪羊式象征性解决方案,显示出它的复杂性。

我们来看,小说设立了一组对立形象:城市多金女和乡村穷人。出场的两位乡村青年,形象都很差,品格恶劣,相反,城市中央的蓝晓儿却温婉可人,也就是前一组善良、温婉、纯洁;后一组狭隘、贪婪、残忍。有趣的是,同时可以继续看到:前一组是富人、城市人;后一组为穷人、乡下人。

与对立人物形象相衬的,文本有一组对立空间:城市和乡村。城市空间以麻将房和麻将桌为代表,后者主要是蓝晓儿送钱到乡下时出现的山间场景。先说麻将,围着桌子打麻将是小说的核心场景。文本一开篇就是主人公凌晨昏头昏脑从麻将房里出来的描述,文本关键处的人物心态转折点也是在麻将桌上。作者还大段描写了打麻将的实战情节和对话细节。麻将,是我们的国民游戏。社会学家李银河就曾描写:凡到过成都的人,都会对那里人对麻将的迷恋留下深刻印象。大街小巷,到处支起牌桌;男女老少,全都如醉如痴。那是全中国人们生活的一个缩微景观。[8]麻将自有它的内在娱乐,但全民皆麻,就是一种社会病态。胡适一篇《麻将》文章,极其痛心疾首地说:“女人们打麻将为家常,老人们以打麻将为下半生的‘大事业,’我们走遍全世界,可曾有哪个长进的民族,文明的国家肯这样荒时废业的吗?”[9]再看文本开篇主人公凌晨从麻将房里出来的描述:

突然恶心,蓝晓儿皱了皱眉,起身去洗手间。牌桌上唐瓷与敏子正在数钱,一晚的战斗果实。蓝晓儿在洗手池里干呕了几下,有种要把胃里所有的东西都吐出来的架势。只是从昨夜到此时,胃里已是空空的了。她掬起几捧水,往脸上抹着。抬头在镜子里看自己。不看不知道,一看吓一跳。眼圈黑黑的,脸色蜡黄,跟鬼一样。其实,蓝晓儿不晓得自己在别人眼里早就是鬼了。赌鬼。[2]15

“赌鬼”等言语描述,大致传达了和胡适相似的批评态度。在作者大段精辟的议论和描写中,一个浑浊的、金钱充斥的、勾心斗角的城市空间霍然而出。

但与狭窄的麻将桌相比,漫步乡村的蓝晓儿的眼中,乡村的环境空间却清新开阔,生机黯然。尤其可爱的是,就在这清新的乡野,蓝晓儿和哥哥同学萌发出美好的爱情。

林中林双手做出卷筒状,用尽力气对着山那边使劲地喊——晓儿。当他喊出晓儿时,他也吓一跳,怎么就把晓儿喊出口了呢?自己刚才想都没想呀,他边上那一哥们不怀好意地呵呵地一脸坏笑。[2]23

爱情的朦胧美妙,在这个细节里描写得生动而亲切,对比于此,主人公前文城市空间里生发的两段感情明显透露着不正常、龌龊的成分。这种场景安排,显示出作者的乡村态度。

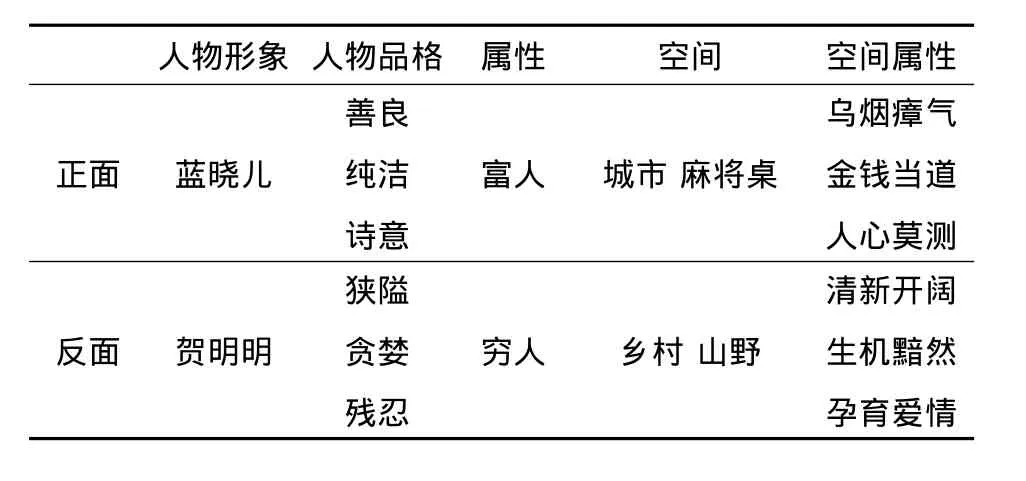

我们且将上述对比文字,继续以表格形式表现如下:

表1 人物品格与空间属性关系

透过表1,可以归结出小说叙事结构创造出来的系列社会学公式。

公式1:城市=富有;乡村=贫穷;

公式2:城市富人=善良、温婉、纯洁;乡下穷人=狭隘、贪婪、残忍;

公式3:城市空间=龌龊污浊;乡村空间=自然美好。

三重社会学公式,将文本中的人物形象设计与空间设置的抵牾清晰显示。难怪有评论者言:“《麻将》就是对“为富不仁”这一论调的血腥辩护,富人身上同样有善良,有美好,而蓝晓儿就是这样的代表。”[10]一出紧迫的社会问题剧被读解成了“替富人喊冤”,评论语言似乎是误读,但又如此切合文本内结构所显现的用意。这是一系列的悖论:乡村的人是坏的,但环境是好的;城市的很多人是好的,但城市的空间是劣质的。乡村的穷人到了城市,受了金钱的诱惑开始变坏;城市的富人到了乡村,重新收获美好的爱情。如此复杂矛盾的对城市与乡村的态度情感,不是逻辑抵牾又是什么?作者意识到了城乡矛盾、贫富冲突,呼吁大家关心和正视,然而怎么来摆正城乡位置,解决现实冲突,作者在理性上似乎也不是很清楚。

这本是个现代性的难题。在20世纪最后十年,“乡下人进城”成为引人注目的社会现象。那些所谓的“乡下人”怀着对生活的渴望与憧憬,背井离乡,向城市进发,形成浩浩荡荡的劳动大军。一方面,“乡下人进城”反映了城市文明不断扩张的过程,都市消费的繁荣为劳动者提供了从业、生存甚至致富的机会;另一方面,在乡下人背井离乡的背后,却又不可避免地隐含着传统生活方式、生活语境的失落和缅怀。这样,“城里人”和“乡下人”在彼此依赖的过程中,形成了一种热情与敌意相混杂的关系,他们的融合、碰撞以及由此产生的道德和情感危机,为作家展现人间冷暖提供了足够的空间和丰富的素材。

应该说,乡村与都市的对比和冲突,是中国现当代文学的中心焦虑。十多年前,高晓声笔下的农民陈奂生还只是以“观光客”的身份临时进城,而今天的都市农民却在谋生环境中发生了严重的金钱欲望和身份焦虑。在通往都市的道路上,满怀期待的人们往来奔走,快乐、失望,自尊、自卑,奋斗、沉沦,生存、毁灭,城乡问题贫富冲突,以更剧烈的方式演绎发生。《麻将》的内在结构悖论,从社会学角度来看,是必然的,它源于现实情境的混沌、庞杂,以及矛盾的积重难返。文本的空间裂隙,提醒国人:现代性是艰难的。在为生存移动的脚步中,乡土是否保持温暖诗意,乡村传统价值、信仰是否能得到传承,而城市,在它巨大的新文明辐射中,能否克服物质主义消费主义的陷阱,在新与旧的包容中创造人们的幸福?如许问题,依然骄横地横亘在国人眼前,对现代性代价的反省仍然是我们这个时代巨大的课题。

继续前行吧。不去简单地批判都市的冷漠,而是在更大的场景里考量人物的生存;不作简单的道德批判与情感张扬,而将人物命运引入到一种更加复杂的情境里,绘制时代的图谱,指引心理的航程。当代作家的使命任重而道远。可喜的是,像万宁《麻将》这样的作家和作品,已经执著地走在路上。

[1]丝路花语.善良是善良者的墓志铭——万宁《麻将》读后感[EB/OL].[2013-02-04].http://cn.jiaoyou8.com/friends_diary/%CB%BF%C2%B7%BB%A8%D3%EA66/0_0_0/view_00492279_yes_0_0.html.

[2]万 宁.麻将[M].长沙:湖南文艺出版社,2011.

[3]马 明.株洲日报编委万宁获“毛泽东文学奖”[EB/OL].[2011 - 03 - 09].http://www.zznews.gov.cn/dushu/2011/0309/article_1555.html.

[4]王文超 赵树理的作品浅析[EB/OL].[2013-02-04].http://wwc0000.blog.163.com/blog/static/815119 1200682452538977.

[5]互动百科.仇富心理[EB/OL].[2013-01-15].http://www.baike.com/wiki/%E4%BB%87%E5%AF%8C%E5%BF%83%E7%90%86.

[6]互动百科.替罪羊[EB/OL].[2013-02-12].http://www.baike.com/wiki/%E6%9B%BF%E7%BD%AA%E7%BE%8A.

[7]蒋胜金.麻将,俗世图景里的爱与痛[EB/OL].[2011-03 -09].http://www.zhuzhouwang.com.

[8]李银河.麻将与民族性[EB/OL].[2013-01-16].http://www.xici.net/d181446605.htm.

[9]胡 适.麻将[EB/OL].[2013-02-13].http://blog.sina.com.cn/s/blog_3e3633eb01017ixi.html.

[10]龚湘海.散文化的小说[EB/OL].[2011-05-23].http://www.zhuzhouwang.com.