以创新模式促进新时期贵州南部民族地区旅游可持续跨越发展

2013-09-28张文磊

张文磊

(黔南民族师范学院 历史与社会文化系,贵州 都匀 558000)

对于区域旅游发展来说,区域旅游开发模式的选择则起着制高点的作用。西部民族地区大多有着良好的生态,旅游资源丰富多样,都把旅游当作龙头产业或支柱产业来发展,但目前较为成熟的各种区域旅游开发模式在西部民族地区的实践中出现了不相适宜的情况。怎样才能较好的解决民族地区旅游业发展的困惑,本文探讨了TG聚合模式在贵州南部的具体应用。

一 TG聚合开发模式

通过长期的实践和探讨,我国区域旅游开发模式从资源导向、市场导向、产品导向、形象导向等模式升华为旅游产业导向下泛旅游产业聚合开发模式(The tourism industry-oriented development model under Pan tourism industry polymerization,简称 TOUP模式),如杨振之等(2010)的“全域度假发展模式”和林峰等(2011)的“旅游引导的区域综合开发模式”,它跳出了就旅游论旅游的思维,强调“休闲度假旅游+地产+关联产业聚合”,对区域旅游开发提供了新的有益指导。但 TOUP模式无法更深入的满足旅游者的个性化需求,对于区域的资本、技术、基础产业的水平要求较高,对社区居民的考虑不足,矛盾频发,往往以高风险的“广围地、大投入、大建设的景区化方式进行,有可能对区域社会效益、生态效益及可持续发展造成较大的影响。因此,这种缺陷使得其难以在欠发达地区尤其是西部民族地区完全推行。而全域体验式开发模式(Global experience of the development model,简称GEDM模式)是依靠新兴的旅游策划公司为主导,以满足旅游者强烈个性化需求为目的,以角色旅游为主题形式,通过短暂改变旅游者的地域空间,身份空间、职业空间、地位空间的方式,充分利用全社会的各种人、财、物等资源灵活的进行旅游产品设计,是一种全面强调三大效益的,符合社会和个人可持续发展的旅游开发模式。TOUP模式和GEDM模式各有侧重,互为补充,二者的聚合称为TG聚合开发模式[1],它应该是目前西部民族地区旅游业实现可持续跨越式发展的较为合理的选择。

首先,西部民族地区的城市和中心镇及其周边地带有较好的资本、技术和基础产业的支撑,适宜以 TOUP模式为主导,将旅游开发与区域发展和城镇化进程全面结合,促进关联产业的聚合,起到提升地方经济的作用。

其次,西部民族地区已有的景区实行综合开发,完善旅游产业链,实现休闲度假与旅游观光的互动依存,两者共赢发展。

再次,西部民族地区的广大乡村在资本、技术和基础产业的支撑较差,但生态环境较好,适于以GEDM模式为主导,保护优先、适度开发,推行无“景区化”。既把重点放在建设基础设施,优化农业结构,整治综合环境和培养旅游专业服务队伍上,充分发挥乡村现有的人财物要素的作用去满足旅游者的需求。这样,既能在不固化乡村资源的条件下充分发挥各种资源要素的组合作用和体现它们的价值,又能更好的维护乡村各种资源的完整性和可持续性,也能在不剥夺乡村社区居民的现有权益的情况下推动乡村的发展。

最后,通过旅游策划公司的运作,让西部民族地区城乡更多的不具备旅游条件的居民能够加入到旅游者的行列中,通过旅游活动开拓他们的视野,提升他们的知识和素养,使全体居民的可持续发展和社会及生态的可持续发展相统一。

二 贵州南部旅游发展的主要困局

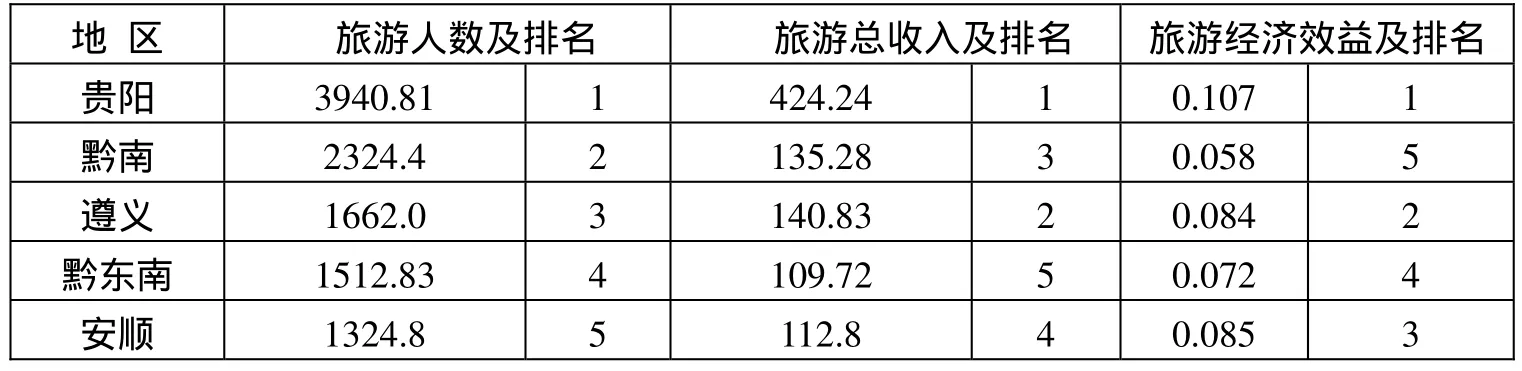

贵州南部是黔南布依族苗族自治州,包含了都匀、荔波、三都等12个县市。南临两广,北接西南内陆,是贵州省南大门、大西南出海大通道,区位优势明显,交通便利。黔南是典型的喀斯特生态区,生态环境良好,有36个世居少数民族,是贵州省旅游资源最丰富,品质最高的地区之一。共有旅游资源单体2233个,优良级旅游资源单体占所有旅游单体数量的48.68%。随着2007年荔波锥形和塔形喀斯特地貌申报成为世界自然遗产后,黔南以荔波为核心,围绕布依族、苗族、风情打造世界级观光旅游产品,全州各级各类景区从2007年的44个增加至2010年的77个,为贵州省第一。形成了荔波茂兰和大小七孔世界自然遗产地等一批知名旅游品牌。“十一五”期间,黔南接待国内外游客年均增幅为58.34%,旅游总收入年均增幅为51.94%。2011年接待国内外游客达3085.43万人次,同比增长33.81%,实现旅游总收入210.01亿元,同比增长57.13%。表面看成绩不错,但从旅游人数和旅游总收入来看,2010年黔南州全年接待旅游总人数为全省第2位,旅游总收入为全省第3位,在贵州五个主要旅游地州市中,旅游收入与旅游人次的比值是最低的(见表1)。

导致这种现状的主要原因是:(1)黔南州旅游开发模式还处在传统的资源导向和形象导向之间,旅游开发属于单一型,过于注重景区数量。(2)没有跳出旅游来发展旅游,与区域城镇、乡村的发展相割裂,与其他产业的发展相割裂。(3)旅游产品的竞争力弱。截止到2010年8月,全球拥有的世界自然遗产共有 180项,许多自然遗产地含有喀斯特地貌[2];在国内,桂林山水和云南路南石林闻名遐迩,加上重庆武隆天坑群和省内黄果树瀑布的竞争以及荔波与这四地距离较近的现实,此类游客所剩的市场份额可想而知。而且,随着2010年贵州赤水申遗成功,荔波也失去了贵州唯一世界自然遗产地的金字招牌。同时,布依族风情和苗族风情又面临黔东南州和黔西南的激烈竞争。(4)未注重旅游发展休闲度假的新趋势,旅游产品的综合性弱,层次低,基本属于单一观光型,且收费偏高。(5)旅游产业链不完善,尤其忽视购、娱等方面的建设。作为黔南旅游龙头的荔波县竟然没有一个完善的旅游购物场所。(6)过于注重传统远距离重点市场和团队市场,忽视了周边省市、省内市场和散客。

表1.2010年贵州省5个主要旅游地州市旅游发展经济指标

三 黔南州旅游跨越式发展的新途径

国发[2012]2号文件提出加快推进黔南州、黔东南州、黔西南州及其他民族自治地方跨越发展,重点发展文化旅游,把“三州”民族地区打造成具有国际影响的原生态民族文化旅游区,建设成为旅游休闲度假、民族文化保护和生态文明示范区,这给贵州旅游业提供了千载难逢的黄金机遇。因此,在新的形势下, 黔南州应该用TG聚合模式来解决制约旅游业发展的突出问题,实现地区旅游业的跨越式发展。具体如下:

(一)构建三都—荔波旅游核心综合体

目前,国内民俗文化旅游日趋红火,而黔南的是水族文化非常具有竞争力。三都县是全国唯一的水族聚居地,原始的生态,被当地人称为像凤凰一样美丽的地方,民族文化保存完好,堪称“贵州的丽江”。端节、卯节、水书、马尾绣等是世界非物质文化遗产,是独一无二的水族文化活化石。因此,在原有荔波的喀斯特世界自然遗产地基础上,把水族文化作为核心品牌,利用荔波和三都相邻的便利条件,构建新的三都—荔波旅游核心综合体,能更好的提升黔南在全国的知名度,拓展客源市场。

(二)以中短途市场为重点,构建依托景区的旅游综合体和城镇旅游综合体

进入21世纪以来,国内客源市场出现了新变化,一是地域来源扩展:据世界旅游组织的研究,一个国家(地区)人均GDP达到3000-5000美元时,进入旅游消费的爆发性增长期。长期以来,环渤海、长三角、珠三角市场一直是国内各地的重点目标,但最新统计显示,2010年中国大陆地区除贵州、云南、甘肃、西藏外的26个省、区、市的人均GDP已经达到或超过3000美元[3]。即便作为贵州落后地区之一的黔南,2010年城镇居民人均消费性支出达14126元,旅游、文化等消费支出比例迅速增加[4]。可见,新时期国内旅游客源地域不断扩展,这不仅体现在发达地区,在贵州等后进地区也是如此。二是中短途的休闲度假旅游成为主流,游人一般以200公里以内为高频旅游区[5]。

为此,黔南应该以周边四川、重庆、湖南、广西、云南及省内休闲度假群体为重点,构建依托景区的旅游综合体和城镇旅游综合体。现有景区要从单一观光旅游向综合休闲度假区转变,从单一开发向综合开发转变,重点完善购、娱等方面的旅游产业链,减少收费景区或缩小景区收费的范围,使价格回归理性。景区可以游客引进来,旅游综合体可以把游客留下来;景区形成旅游吸引核心,旅游综合体则构成休闲度假平台,两者互动协调发展,共同构成综合型旅游目的地,引导和推动区域旅游整体发展。同时,在12个县市将旅游开发与城镇化进程全面结合,充分利用地方历史文化,打造城镇中的文化产业园、特色生态休闲文化街区、生态休闲主题公园、休闲商业地产、休闲住宅地产、度假酒店地产和环城市生态休闲带等旅游综合体,促进文化、地产、商业、休闲服务行业等关联产业在这些地方聚合。构建一个连接各城镇的生态休闲度假旅游网(见图1),很好的满足周边地区游客的和本区域居民的休闲度假需求。这样,通过“旅游消费模式升级、景区发展模式升级、地产开发模式升级”三大升级共同作用,推动地方经济发展。

(三)推行乡村无景区化全域体验旅游

现在国内旅游市场自驾游、自助游等旅游方式兴起并不断扩大,同时,“游客创意型旅游产品”的出现,使得“我的旅程,我做主”变得更加广泛。游客创意型旅游产品是指旅游者根据自身兴趣,自己设计并实际体验的,在网络中以博客、旅游攻略和游记等形式发布的各种游程。它有四个特点:(1)是游客的真切经历和体会,能对潜在的旅游者产生巨大的影响。(2)突破了旅行社产品所包含的范畴,涉及的旅游六大要素更为详细、透明,较为省时、省力、省钱,为游客提供了另一种选择。(3)由游客设计,具有无偿性。(4)产品更新速度快,对旅游目的地的旅游线路起到了极大的补充,能灵活的满足现代旅游者的需求。这些变化,为黔南将旅游发展与脆弱的喀斯特生态保护和及乡村扶贫攻坚相联系找到了一个有效的切入点。

因此,黔南要在乡村中贯彻“低成本、保生态、促发展”的开发导向,不再建立新的收费景区,不让“广围地、大投入、大建设、高风险成为一种阻碍和负担。(1)政府应将旅游开发与乡村社区居民的日常生产生活紧密结合,加强村寨基础设施建设和综合环境整治,提供给游客一个开展旅游活动的良好环境;引进农业集团企业,推广特色种养殖业;引进文化创意企业,建立民族工艺品加工基地;(2)以“游客得家,自助得乐”为理念,建立专业的旅游策划公司,以乡村社区自主为原则,指导他们充分利用当地生态资源和文化资源组合成为特色旅游产品,充分利用现有的房屋和劳动产品去满足旅游者的吃、住、购方面的需求,培养乡村旅游专业服务队伍,由他们解决自驾、自助游客的行、娱的需要,引导游客全天候的开展自驾行、驴友行、农家体验游、探险旅游等深度体验活动。(3)由旅游策划公司和本地各种自助、自驾、户外活动等协会或群体组织进行合作,共同开展发现黔南的活动。资助他们建立黔南散客网,对游客创意的涉及黔南乡村的各种旅游产品进行收集和集中宣传,增加潜在旅游者对黔南的了解,增强黔南的被选择度,自然形成新的旅游热点和线路,更好的实现黔南的现实旅游产品甚至潜在旅游资源的价值。(4)由旅游策划公司设计出新颖的角色旅游产品,激发区域内外、城乡中各种团体、个人的潜意识的旅游需求,让他们既可以成为旅游者,也可以参与到咨询与策划中,参与到旅游产品的各个供应环节,成为旅游从业者,全面实现旅游业同其他行业乃至管理部门的融合。

这样,既使乡村居民在不完全依赖旅游而生存的同时又给旅游活动的开展提供了更丰富的支撑;既没有剥夺乡村社区居民的现有权益,又能以小的成本促使旅游者的财富向乡村的大规模转移,逐步解决乡村贫困问题和就业问题,推动乡村的发展,还最大限度的保护了生态;既扩大了客源,还能让旅游者通过不同社会角色的深层次体验,树立一种良好的人生观,道德观和价值观,从而形成良好的社会氛围。

[1]张文磊,刘奥东,周忠发.“TG聚合模式”——西部民族区域旅游业跨越式发展的选择[J].社会科学家,2012,(11):83-84.

[2]孙克勤.中国南方喀斯特世界自然遗产地存在的问题和保护对策[J].资源开发与市场,2010,(26):107-109.

[3]中国经济研究院.2010年全国各省、区、市 GDP含金量排名[J].中国经济周刊,2011,(8):32-33.

[4]甘赞菲.对贵州省黔南州城镇居民消费情况的统计分析[J].科技致富向导,2011,(15):144-145.

[5]吴必虎.旅游研究与旅游发展[M].天津:南开大学出版社,2009:14-15.