互补资产:企业技术创新理论与战略研究的新视角

2013-09-25熊胜绪张志刚方晓波

熊胜绪 张志刚 方晓波

(1.中南财经政法大学 工商管理学院,湖北 武汉430073;2.信阳师范学院 工商管理学院,河南 信阳464000)

一、互补资产内涵的界定

互补资产(complementary assets)这个概念是美国战略管理学家Teece在研究技术创新的价值分配时提出来的。Teece认为创新是新的技术知识或诀窍,这些知识或诀窍可能是显性的,也可能是隐性的,无论是显性还是隐性,为了使它创造利润,就必须让它以某种方式在市场上出售或利用。通过对现实的观察,Teece发现,一种技术创新成果的商业化,离不开其他资产或能力的配套使用。例如:一种新药品的商业化可能需要传播信息的专门渠道;电脑硬件需要有专门的操作系统和应用程序。这些技术创新成果商业化所需的各种资产和能力,Teece称之为互补资产。

基于Teece的研究,Glynn把互补资产定义为:企业为了获得某项战略、技术或创新产生的经济利益而必须拥有的资源或能力[1]。后来,一些学者把这种资产称之为辅助资产或配套资产[2]。

Teece根据互补资产与创新的关系,将互补资产分为通用互补资产(generic complementary asets)、专用互补资产(specialized complementary asets)和双专用互补资产(cospecialized complementary asets)[3]。她所指的通用互补资产,不是为某个创新成果量身定做的互补资产,而是用途广泛,服务于一般目的的资产,例如做跑鞋所需的制造设备。专用互补资产是那些与创新之间存在单边依赖关系的资产,包括依赖创新才能发挥作用的互补资产以及只有依赖它才能使创新发挥作用的互补资产,前者比如某个创新所需的专用制造装备,后者比如电力机车只有依靠电力才能行走,煤炭气化技术只有依赖煤炭才有作用。双专用互补资产指的是和创新存在相互依赖关系的互补资产,例如,马自达的转子发动机所需的专用修理设备与转子发动机就是双专用的。

在Teece和Glynn等人研究的基础上,后来又有一些学者进一步延伸了互补资产的内涵,例如,Hitt等认为,财务资产、互补技术、无形资产、战略管理能力、质量管理能力和当地市场的知识等都属于互补资产的范畴[4]。Rothaermel通过研究生物制药产业的技术创新后认为,产品实验、测试与检验、营销与分销等属于技术创新中具有辅助性质的互补资产[5]。Hughes等通过对Schneider公司应用信息技术创新产品和服务的案例研究发现,企业依靠信息技术进行创新获得的收益,取决于企业投资和开发互补资产的能力,这些互补资产不仅仅指有形资产,还包括人力资源和组织流程等无形资产[6]。

二、互补资产对技术创新投入和类型的影响

(一)互补资产对技术创新投入的影响

这方面的研究主要有两种不同的观点。一种观点是,拥有互补资产的企业倾向于在创新上有更多的投入。1997年,Helfat研究了20世纪70~80年代美国石油工业企业的互补知识和互补物质资产对煤炭转化技术研发的影响。他发现,拥有大量的互补知识和物质资产的企业在煤炭气化与液化研发上有更多的投入[7]。2000年,Christmann研究发现,企业互补资产的拥有量与防污技术创新是正相关的,具有高水平互补资产的企业比低水平互补资产的企业能从防污技术创新中获得更大的成本优势,因此愿意在防污技术创新上有更多的投入[8]。

另一种观点是,当外部互补资产的可获取性高时,会降低企业技术创新的投入。关键雇员的流动一直被视为决定企业创新投入的重要因素[9][10]。2003年,Herbert Dawid采用数学模型,分析了外部互补资产的可获取性对现有企业技术创新投入的影响。在模型中,Herbert Dawid把新企业的创建视为人员流动的一种具体形式。他认为,企业支付创新费用创造出的新知识是由其关键雇员掌握的,当企业创新成果缺乏有效保护时,这些关键雇员拥有在产业内建立一个新企业,与现有企业竞争的机会[11]。这时,他们就能以有利的条件与现有企业协商,要求更高的薪酬。若协商不成,关键雇员会离去,并建立一个新的竞争性企业。这个新企业的收益是由关键雇员与互补资产所有者的讨价还价能力决定的,而决定他讨价还价能力的关键因素是外部互补资产的可获取性。换言之,外部互补资产的可获取性决定着关键雇员是否创建新企业的决策。另一方面,在既定的市场结构下,创新投入水平与现有企业的利润是正相关的,同时,提高创新投入水平也会刺激这些雇员创建新企业的积极性,威胁现有企业的潜在利润,这两个方面的权衡决定现有企业创新投资决策。增加创新投入对现有企业潜在利润的不利影响,主要取决于外部互补资产的可获取性,因此,外部互补资产的可获取性也是决定现有企业创新投入决策的重要因素。

基于以上分析,Herbert Dawid认为,当外部互补资产容易获取时,创建新企业的选择对关键雇员与企业就雇佣条件谈判就是很有价值的,无论是企业与这些关键雇员谈判破裂,促成新企业的建立,还是雇员得到一笔较高的薪酬以达成协议。这两个结果都意味着降低了现有企业在创新投资上的积极性,造成创新投资供给不足。

(二)互补资产对技术创新类型的影响

2002年,Stefan Thomke和 Walter Kuemmerle研究发现,拥有较多互补资产的企业倾向于渐进性创新,疏于突破性创新,因为在过去的研发中形成的互补技术与研发互补资产,会在原有的技术体系内给企业提供许多新的技术机会[12]。例如,Eli Lilly在中枢神经疾病的治疗上做了几十年的探索,积累了血清素类别的神经传递物质的大量知识,以及与中枢神经疾病有关的大量化学复合物,同时,也掌握了更加高效率的检测技术,提高了化学复合物的研究效率与速度。这种在长期研究开发中积累的互补技术和互补资产,给企业提供了许多研发新的神经类治疗药品的技术机会,它使企业不愿离开原有研究领域。

大量的实证研究表明,拥有较多专用互补制造资产和专用互补人力资本的企业会疏于突破性创新,因为,专用互补制造资产和专用互补人力资本缺乏灵活性,突破性创新会摧毁或降低其价值。例如,Morgan Swink根据对224个工厂的调查数据分析发现,应用先进制造技术(AMT)和设计制造一体化(DMI)技术提高制造系统的柔性,所需的设备投资是巨大的,并会带来更高的配件和维修费用,成本非常高昂[13]。Rothaermel对32个既有制药企业的半结构化访谈发现,从基于传统化学的范式向新的生物技术范式的转换中,科学家的技能损失大约是80%~100%[5]。核心技术和与核心技术配套的互补技术的改变,会导致企业原有人力资本的贬值。高收入的员工害怕人力资本贬值而失去既得利益,会抵制使他们原有技能贬值的突破性技术创新。特别是一些对创新成功起着关键作用的中层经理们,他们的抵制会使部门之间的联系减弱,从而对突破性技术创新造成不利影响。

Mary Tripsas研究发现,依托某个技术创新成果建立企业组织以后,在时间的长河中,企业组织会形成有效的行为惯例,这些惯例会嵌入产品的结构和组织思维中,成为不成文的工作规范,这些规范便于提高效率,但它也会束缚人们的突破性创新思维。例如,在印刷业,最早使用的排字机是Hot metal排字机,Intertype和Monotype是这一产业中的两个骨干企业。早在20世纪30年代,Intertype和Monotype都启动了商用照排机的研发项目,但指定的研发人员都是Hot metal的参与者或主持者。结果,经过10年的努力,Intertype和Monotype开发出来的新机器,都只是对Hot metal排字机的小修小改,其运行速度并不比Hot metal排字机快,其基本结构是一样的,它仍然是机械化的。但在同一时间,新的进入者却引入了具有真正创新意义的电动照排机,它是对技术的突破性创新[14]。

三、互补资产对技术创新利益分配的影响

关于互补资产对创新利益分配的影响,研究主要集中在以下两个方面:

(一)独占性制度、互补资产与获取创新利益的关系

1986年,Teece提出,独占性制度(regimes of appropriability)、主导设计规范(dominant design paradigm)和互补资产是决定创新价值在创新者、模仿者、互补资产所有者(供应商)之间分配的三个主要因素[3]。她把独占性制度分为强独占性制度和弱独占性制度,前者指创新成果受到强有力的法律保护或新技术本身的商业秘密能有效地防止模仿者获得相关知识。后者指创新成果受到法律保护不足或新技术本身容易被模仿。

Teece认为,在强独占性制度下,知识产权的保护使创新者有足够的时间去获得创新的商业化所需的互补资产,从而获得创新的商业利益。当创新商业化所需的互补资产是通用的,则合同关系就够了,创新者可以简单地将其技术进行授权。这种情况下,建立专业化的研发企业是可行的。然而,如果互补资产是专用或双专用的,合同关系就有风险,因为专用或双专用资产的投入具有不可逆转性,如果创新者和被授权者的关系破裂,这些投资就会变得没有价值。因此,这类资产是难以通过合同获取的。在强独占性制度下,导致模仿困难的那些因素使创新者有足够的时间去建立互补资产。

针对Teece的这些观点,Ashish Arora和Marc Ceccagnoli使用1994年卡内基梅隆大学对美国各行业研发业务的调查数据,从技术许可和专利保护的关系,对强独占性制度下互补资产与创新利益的关系进行了实证研究。他们发现,当新技术商业化所需要的互补资产为通用资产时,随着专利保护有效性的增强,那些缺乏互补资产的创新者,其技术许可的倾向性增大,技术许可的收益也增加[15]。

Teece认为,在弱独占性制度下,企业不能有效地保护创新获得的知识产权,这时,创新者要获取创新的利益,就要控制和利用互补资产。为了分析这种制度下创新者的利益占有问题,Teece把创新分为“主导设计形成前”和“主导设计形成后”两个阶段。她认为,在主导设计形成以前,互补资产没有大量出现,竞争主要集中在识别将可能成为主导的设计上。这时,产量低,建立互补资产没有什么利益,因为没有规模经济,价格不是主要的竞争因素。然而,随着主导设计的显现,规模经济利益日益明显,价格变得日益重要,这时利用互补资产成为获取创新利益的关键。由于创新的核心技术易于模仿,创新的利益会流向拥有或能获得所需的互补资产的企业。

在获取创新利益所需的互补资产中,专用或双专用的互补资产比通用资产更重要,因为通用资产没有明显的不可逆转性,投资没有风险,企业很容易获得这类资产,而专用或双专用资产则不同,它具有明显的不可逆转性,投资这些资产有明显的风险。这时,控制专用或双专用互补资产的企业,如专用制造装备、专用销售渠道、专用服务设施等,对创新者而言会明显处于有利地位。

(二)创造性毁灭、互补资产与获取创新利益的关系

1932年,熊彼特提出了“创造性毁灭”的经济学思想,在其后期的著作中,熊彼特指出拥有资本和市场力量的企业在利用创新方面处于强势地位[16](P126)。1986年,Teece在论文中,将熊彼特讲的资本和市场力量具体化为控制专用或双专的互补资产所具有的力量。针对Teece的这一观点,学术界结合熊彼特“创造性毁灭”的思想,对互补资产与创新利益的获取关系进行了许多实证研究。

1992年,Majumdar实证研究发现,从机械装置的计算器到电子计算器的技术变革,摧毁了原有企业积累起来的互补资产的价值[17]。传统的销售服务网络对于生产机械装置的计算器的企业是至关重要的,没有这种能力的企业是无法开展这种业务的。然而,由于电子计算器比机械装置的计算器更可靠,因此对顾客的服务就不太重要了,甚至完全没有必要了,而且,对电子计算器的销售也可以通过办公设备经销商这个新的渠道进行,不再需要原有计算器的销售与服务网络。因此,当这种新技术出现时,生产电子计算器的新企业成功替代原有的生产机械装置计算器的企业就不可避免了。

1997年,Tripsas在研究排字机产业的技术演变过程时发现,当在位企业的核心技术被新一代排字机技术摧毁时,只要专用制造能力、销售和服务网络这些互补资产仍有价值,这些在位企业仍能保持在行业中的主导地位。在第一次技术变革中,照相排字机取代铸字排字机技术,这时,不仅铸字排字机的核心技术价值被摧毁,其互补资产的价值也丧失了,在位企业必然被新企业所取代。在电子排字机取代照相排字机第二次技术变革中,和由激光照排机取代电子排字机的第三次技术变革中,新技术只是摧毁了核心技术的价值,并没有摧毁互补资产的价值,因此,在这两次技术变革中,在位企业在行业中的主导地位没有动摇。

2002年,Frank通过研究20世纪70年代制药行业的技术创新发现,在以生物技术为代表的技术创新中,传统化学制药企业的品牌形象、销售渠道和与政府管理部门的关系等这些互补资产对新技术仍然是有价值的,这些互补资产成为了新兴企业与传统企业合作的基础[18]。缺乏这些互补资产的生物制药企业与传统的化学制药企业合作,可以大幅度降低新技术成果商业化的成本。在这种合作中,传统的大型化学制药企业也掌握了生物制药技术,有的甚至成为生物制药业的领导者。

四、企业在技术创新中利用互补资产的战略

在弱独占性制度下,互补资产是决定企业能否从创新中获取利益的重要因素,因此,技术创新中企业利用互补资产的战略决策,一开始就成为了学者们关注的问题。

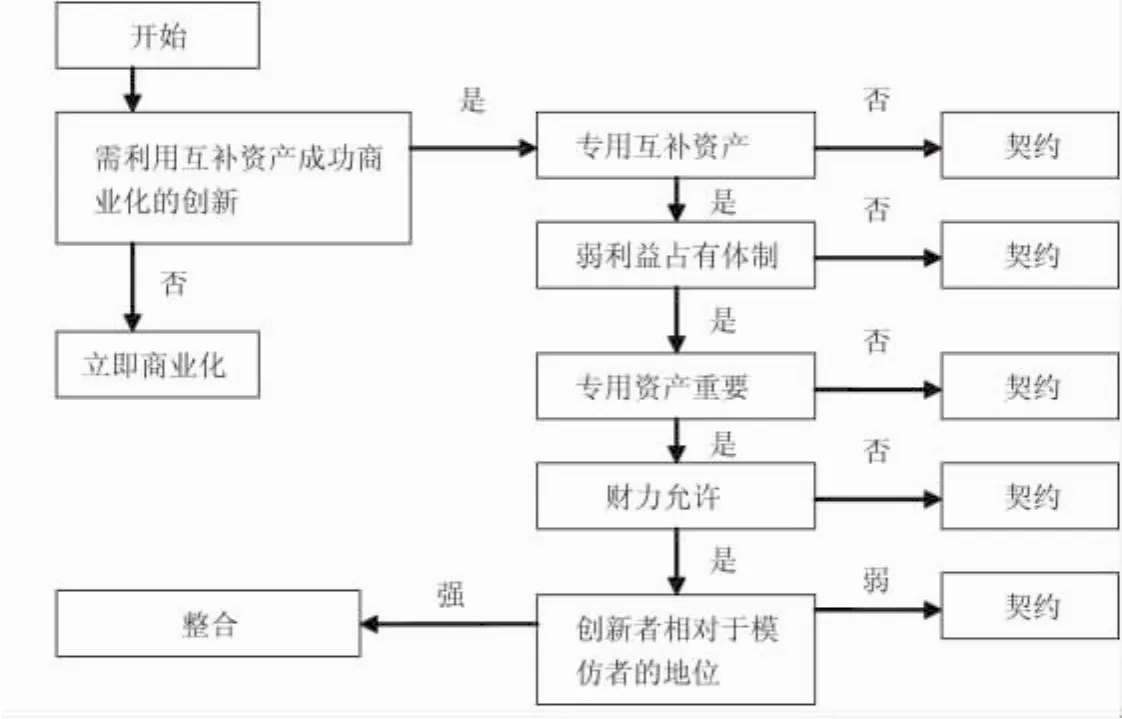

1986年,Teece把技术创新中利用互补资产的战略分为“契约模式”和“整合模式”,前者指的是创新者和独立的互补资产所有者,如供应商、制造商和销售商,以签定合同的方式利用互补资产。后者指的是创新者拥有或者部分拥有互补资产的所有权。Teece提出,在弱独占性制度下,企业是以契约的方式,还是以整合的方式利用互补资产,需考虑五个因素:第一,新的技术资产的不确定性程度。当新出现的技术资产面临很大的不确定性时,企业可以先选择通过联盟去利用这些互补资产,然后等它的技术优点显露出来,不确定性降低后再选择购买而控制这些互补资产。第二,互补资产的专用性程度。通用互补资产不是稀缺资产,契约是获取这种互补资产的理想方法。专用和双专用互补资产的交易量相对较小,有时难以通过契约获取,即使能够获得,其交易成本也可能较高,这时,应通过内部投资兴建或者整合的方式获得。第三,企业的财力。如果互补资产所需的投资不大,则企业可以选择整合的方式,拥有互补资产的所有权,并在尽可能短的时间内建立自己的竞争优势。如果所需的投资大,企业建立有利的竞争地位所需的时间很长,则应考虑以契约的方式去利用它。第四,互补资产对成功的重要性。如果互补资产对企业成功是重要的,则应当拥有所有权,即使在财力有限的情况下,持有部分所有权也是必要的,这时整合成为利用互补资产的方式。第五,创新者、模仿者、互补资产所有者的相对地位。如果拥有技术的创新者和模仿者相对于专用互补资产的所有者处于有利的地位,则采用契约的方式利用互补资产。如果创新者和模仿者相对于互补资产的所有者处于不利地位,则要根据创新者相对于模仿者的相对地位而定,若创新者比模仿者在利用互补资产上处于有利地位,则采取整合方式,相反则应采取契约方式,因为采用契约的方式能更好地限制泄秘[3]。基于这五个因素的考虑,Teece提出了创新企业利用互补资产的战略决策流程,如图1所示。

图1 企业利用互补资产战略决策流程

在Teece研究的基础上,Graff等以植物育种行业经历的重大转型为研究对象,指出创造转基因生物体所需要的智力互补资产,其利用方式,从完全内部化到企业间保持距离的外包协作方式,按内部化的程度不同可以分为6种:对创新者完全兼并或收购;对创新者部分收购;与创新者建立研发联盟或合资企业;与创新者合作研发;独家购买技术许可权或专利;非排他性购买技术许可权、专利或输入技术组件[19]。他认为,如果一家公司控制了尽可能多的专利,便可以从新产品市场中获得更多收益,一旦企业建立了其技术上的优势地位,就可凭借其强大的讨价还价能力,采取保持一定距离的协作方式取得互补技术,而不需要将互补资产内部化。

2006年,Carl和Michael指出:互补资产的流动性、在产业价值链中的位置、供给价格弹性等特性将决定企业利用互补资产的方式[20](P195-204)。如果新技术所依赖的互补资产流动性高,企业应以建立结构优势为目标,而不应实施一体化战略,如果这种互补资产比较便宜,就应考虑投资它,因为随着新技术的扩散,对这种互补资产的需求的增加可能会提升其价值。如果创新者财力雄厚,可以同时投资于核心技术和互补资产,这样在技术创新的初期,利润主要来源于新技术的应用,随着模仿者不可避免地进入,利润将主要来源于企业所掌握的关键互补资产。

2006年,Jacobides等人将利用互补资产的方式分为市场交易、合作和内部化三种[21]。市场交易主要是指技术外包或对外授权,合作包括合资与联盟,内部化主要指内部构建,包括并购或一体化。对于不确定和复杂程度较高,且具有隐藏和累积等特性的互补资产,交易成本是高昂的。企业要获取和利用这些互补资产仅仅靠市场交易是无法实现的,这时,内部化是另一个极端的互补资产获取方式。但是,内部化需要有组织资源、管理、技术等诸多能力的支撑,在很多情况下,企业并不具备这些能力,因此介于市场交易和内部化之间的各种合作成了替代性的选择。在决定利用互补资产的方式时,他们提出,采用外包或对外授权的方式利用专用和双专用互补资产时,除了考虑价格以外,还要考虑外包是否会造成未来创新能力的丧失。在决定采用合作或内部化方式时,企业只要能够通过多方合作利用互补资产,就不一定要内部构建互补资产。

五、理论贡献及局限

(一)理论贡献

结合互补资产对企业技术创新理论与战略的研究,至今只有20余年,它从三个方面推动了企业技术创新理论的发展。

1.拓宽了人们对企业技术创新影响因素的认识。传统的创新理论关注的是技术创新经费和科技人员的投入,以及政府的政策引导对企业技术创新的影响,没有关注竞争性的制造能力、营销渠道、销售网络、惯例等互补资产。关于互补资产对技术创新影响的研究,拓展了人们对创新绩效形成过程的认识,为人们构建企业技术创新机制提供了一个新的思路。

2.加深了人们对技术创新与经济发展关系的认识。自从熊彼特以来,人们一般认为,技术创新是驱动经济发展的原因,创新打破旧的均衡,给创新者带来经济利润。对创新成果在一定时期的垄断是这种利润的来源。企业资源基础观产生以后,人们基于创新资源的垄断在带来经济利润的同时也会增进社会福利,提出了放松垄断规制的观点。互补资产的提出,将创新资源从研发经费、科技人员及其知识扩展到了制造装备、营销能力等方面,它揭示出,有能力创新的企业不一定就能获取创新的利益,缺乏创新但拥有雄厚的互补资产,尤其是专用或双专用互补资产的企业,可能获取创新的大部分利益,成为竞争的赢家[22]。这一发现,对于科技水平和创新能力相对平凡,但却拥有大量的制造设施和市场的发展中国家,利用国际技术创新成果,推动经济的持续发展具有重要的现实意义。

3.为企业间的合作创新战略提供了新的理论支撑。传统的合作创新战略强调成本分担和降低创新风险对合作的激励作用,而从互补资产视角对创新理论的研究,继承了组织理论的思想,强调获取互补技术对合作创新的激励作用。这两种不同的动机理论对于创新管理和公共政策具有重要的意义,因为在实践中,以成本分担为目的的合作创新,企业倾向于减少创新投入,压制竞争,而以获取互补技术为动机的合作创新,企业是倾向于增加创新投入的,它会促进竞争。

(二)存在的局限

以上研究虽然具有重要的理论和应用价值,但还存着以下局限性:

1.对互补资产本身的认识还不够系统和深入。技术创新所涉及的互补资产很多,它广泛存在于企业内部和外部,不同的互补资产对企业技术创新的影响是有区别的,只有从不同的视角对其进行系统地研究和识别,才能更好地管理和利用不同类型的互补资产,充分发挥它们对企业技术创新的作用。目前,理论界对互补资产的认识主要局限在Teece提出的通用互补资产、专用互补资产和双专用互补资产这个层面,从在技术创新中有效地管理和利用互补资产的角度看,这显然是不够的。如何结合技术创新过程,系统地认识企业内外的互补资产及其作用,还需理论界做深入细致的研究。

2.对互补资产与企业技术创新的关系的认识欠深入。目前的研究主要局限于从个别产业运用案例分析互补资产与创新之间的影响,对二者的联系从理论和实证上进行挖掘和论证不够。尤其是没有结合互补资产的各种类别,如企业的生产制造资产、营销资产与服务网络等,研究各种互补资产对企业渐进型创新和突破型创新可能产生的有利和不利影响。到底哪些互补资产有利于促进企业创新,哪些互补资产不利于促进企业创新,目前的理论观点还缺乏足够的说服力,因此现有的理论还无法完整地解释为什么许多突破性的创新是由中小企业引入,现有大企业突破性创新不及小企业的现象。

3.缺乏对企业有效地利用互补资产促进技术创新的机制与政策环境的研究。企业在技术创新中能否有效地利用内外部的互补资产,很大程度上要受企业的内部机制和外部政策环境的影响。由于对技术创新过程中所涉及的互补资产及各类互补资产对技术创新绩效的影响认识还不系统、不充分,因此,在理论上还没有探讨什么样的企业体制与机制以及政策环境有利于企业利用互补资产。要增强这一理论对实践的指导作用,尚需在深刻认识互补资产与企业技术创新的内在联系机制的基础上,研究有利于企业更好地整合与利用企业内外部互补资产的机制以及政府的政策选择与政策效应。

[1]Glynn,Mary Ann.Innovative Genius:A Framework for Relating Individual and Organizational Intelligences to Innovation[J].The Academy of Management Review,1996,21(4):1081—1111.

[2]Tripsas,M.Unraveling the Process of Creative Destruction:Complementary Assets and Incumbent Survival in the Typesetter Industry[J].Strategic Management Journal,1997,18(6):119—142.

[3]David J.Teece.Profiting from Technological Innovation:Implication for Integration Collaborations Licensing and Public Policy[J].Research Policy,1986,15(6):283-305.

[4]Hitt,M.A.,Dacin,M.T.,Levitas,E.,Arregle,J.L.,Borza,A.Partner Selection in Emerging and Developed Market Contexts:Resource-based and Organizational Learning Perspectives[J].The Academy of Management Journal,2000,43(3):449—467.

[5]Rothaermel,F.T.Complementary Assets,Strategic Alliances,and the Incumbent′s Advantage:An Empirical Study of Industry and Firm Effects in the Biopharmaceutical Industry[J].Research Policy,2001,30(8):1235—1251.

[6]Hughes,A.,Michael,S.Morton,S.The Transforming Power of Complementary Assets[J].MIT Sloan Management Review,2006,47(4):50—58.

[7]Helfat,C.E.Know-how and Asset Complementarity and Dynamic Capability Accumulation:The Case of R&D[J].Strategic Management Journal,1997,18(5):339—360.

[8]Christmann,P.Effects of Best Practices of Environmental Management on Cost Advantage:The Role of Complementary Assets[J].Academy of Management Journal,2000,43(4):663—680.

[9]Hans Gersbach,Aemin Schmutzler.Endogenous Technological Spillovers:Causes and Consequences[J].Journal of Economics and Management Strategy,2003,12(2):179—205.

[10]Bohm,V,L.Colombo.Technology Choice with Externalities:A General Equilibrium Approach[Z].Discussion Paper of the Department of Economics-Bielefeld University,2006,541:5.

[11]Herbert Dawid.Gaining the Competitive Edg Using Internal and External Spillovers:A Dynamic Analysis[J].Journal of Economic Dynamics and Control,2003,27(11—12):2171—2193.

[12]Stefen Thomek,Walter Kuemmerle.Asset Accumulation,Interdependence and Technological Change:Evidence from Pharmaceutical Drug Discovery[J].Strategic Managemennt Journal,2002,23(7):619—635.

[13]Morgan Swink.Capturing the Competitive Advantages of AMT:Design-manufacturing Integration as a Complementary Asset[J].Journal of Operations Management,2007,25(3):736—754.

[14]熊胜绪,张志刚.基于互补资产的企业持续成长理论研究[J].中南财经政法大学学报,2011,(2):88—93.

[15]Ashish Arora,Marc Ceccagnoli.Patent Protection,Complementary Assets and Firm′s Incentive for Technology Licensing[J].Management Science,2006,52(2):293—308.

[16]Schumpeter,J.A.Capitalism,Socialism and Democracy[M].New York:Harper & Brothers Publishers,1942.

[17]Majumdar,S.The Performance of Local and Global Scheduling Strategies in Multiprogrammed Parallel System[Z].IEEE International Phoenix Conference on Computers and Communications,Phoenix(Arizona),1992,(4):55—62.

[18]Frank T.Rothaermel.Technological Discontinuities and Interfirm Cooperation:What Determines a Startup′s Attractiveness as Alliance Partner?[J].IEEE Transactions on Engineering Management,2002,49(4):388—397.

[19]Graff,G.D.,Rausser,G.R.,Small,A.Agricultural Biotechnology's Ccomplementary Intellectual Assets[J].The Review of Economics and Statistics,2003,85(2):349—363.

[20]Carl W.Stern,Michael S.Deimler.The Boston Consulting Group on Strategy:Classic Concepts and New Perspectives[M].John Wiley and Sons Ltd,2006.

[21]Jacobides,M.G.,Knudsen,T.,Augier,M.Benefiting from Innovation:Value Creation,Value Appropriation and the Role of Industry Architectures[J].Research Policy,2006,35(8):1200—1221.

[22]Jay B.Barney.Competence Explanations of Economic Profits in Strategic Management:Some Policy Implications[C]//Jerry Ellig.Dynamic Competence and Public Policy:Technology Innovation,and Antitrust Issues.Cambridge University Press,2001:45—64.