中国能源安全区域差异及其与城市化的协调性研究

2013-09-21丁毓良

丁 毓 良

(1.北京交通大学 中国产业安全研究中心,北京100044 2.大连理工大学 科学技术研究院,辽宁 大连116024)

一、引 言

自20世纪90年代特别是进入21世纪以来,伴随着城市化化进程的加快,我国能源消费需求开始急剧上升,能源安全成为快速城市化进程中的关键问题[1]。当今世界,能源已经成为一个国家发展进步的重要物质基础,发挥着不可替代性的作用[2][3]。在我国经济发展中,一直将能源作为国家级战略性资源[4]。改革开放30多年来,我国的城市化、经济发展都有显著进步,1990~2010年,我国的城市化水平由26.41%增长到49.95%,年均增长3.24%;国内生产总值由18 667.8亿元增长到401 202.0亿元,年均增长16.58%;能源消耗总量由95 387万吨标准煤增长到389 509万吨标准煤,年均增长7.28%[5]。

目前,我国城市化虽然处于快速发展阶段,但却是以“高投入、高污染、高排放”为代价,即在快速城市化发展的背景下,我国面临着众多的能源安全与环境威胁问题[6],在未来的城市化与经济发展中形势不容乐观,其主要问题表现为能源紧缺日益严重,能源供给严重不足,利用形式粗放与效率低下,产生的环境污染问题日趋严重,能源安全问题突显[7]。因此,有效解决能源安全问题直接关系到我国在快速城市化进程中经济社会持续稳定健康发展[8]。现阶段,我国大部分地区都处于快速城市化的进程中。城市化是当今经济发展的主动力,是国家战略实施的重要途径,是未来世界各国参与国际竞争的重要保障,但城市化进程中离不开能源的投入与消耗。一方面城市化表现为农业人口转变为非农业人口,从事非农业劳动,在这个过程中人均消耗能源量在增加;另一方面城市人口生活水平与生活状态发生变化,对于社会基本生活品的消耗模式也随之发生变化,这也会带来能源的大量消费[8]。所以,在快速城市化发展过程中,能源消耗的总量增加,能源需求压力变大,能源安全问题便成为诸多学者广泛关注的问题。科学有效合理地处理快速城市化进程中城市化与能源安全的诸多问题是保障城市化健康发展的关键[10]。因此,本文以此为研究主题,首先分析了我国能源安全的区域差异,并在此基础上,进一步测算了我国能源安全与城市化之间的协调性,为解决我国快速城市化背景下能源安全管理问题提供一定的理论基础。

二、能源安全区域差异分析

1.能源安全区域差异的测量模型

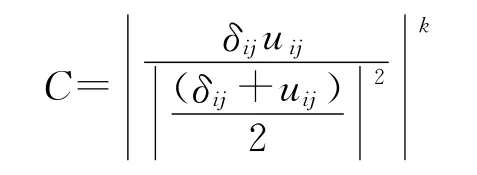

目前的研究对能源安全的界定方法较多,但大多都是从定性的角度进行的界定,而定量的测量方法并不多见。现有的研究一般认为,能源是不可再生资源,各国面临的能源安全问题是能源枯竭,因此全世界都在倡导通过提高能源效率来延长能源枯竭的时间[11],从而保障能源的储量能够供更多年限的使用。提高能源效率的衡量标准有很多种,其中提高单位能源消耗的产出效率是被普遍认同的一种[12]。因此,本文根据定性的研究总结归纳,将能源安全界定为单位能源消耗所能产生的国内生产总值,即采用国内生产总值与能源消费总量的比值来表示能源安全。如果比值越高,则能源安全水平越高;反之,比值越低,则能源安全水平越低。能源安全的测算公式如下:

其中,δij表示第i个地区第j年的能源安全水平,qij表示第i个地区第j年的国内生产总值,gij表示第i个地区第j年的能源消费总量。δij值越大,表示能源安全水平越高;δij值越低,表示能源安全水平越低。

2.我国能源安全区域差异的实证分析

以能源安全的测量模型为依据,以我国30个省市区(西藏除外)为研究对象,测算30个地区2006~2010年的能源安全状态。数据来源于《中国能源统计年鉴》(2007~2011年)和《中国统计年鉴》(2007~2011年)。具体测算结果如表1所示。

通过表1的数据结果可以看出,2006~2010年我国的能源安全平均水平为0.9726。从分区域的分布情况来看,高低次序为东部、中部、东北、西部地区,其中东部与中部地区的能源安全水平高于全国的平均水平,而西部与东北地区的能源安全水平低于全国的平均水平。

东部地区能源安全平均水平为1.3308,高于全国平均水平,且高于能源安全的标准状态1,位于全国第一,处于能源安全水平逐渐降低的状态。东部地区的河北能源安全水平最低,而且低于西部地区的平均水平,表明河北(0.6609)的能源产出效率在全国范围内处于很落后的状态,其主要的原因可能在于河北与北京的空间联系较紧密,北京的一些高能耗企业转移到了河北地区,使河北的能源消耗在快速上升,进而其能源安全出现了危机。其余地区的能源安全水平均大于1,北京(1.7798)、广东的能源安全水平大于1.5,北京呈现能源安全水平提升的状态,而广东呈现能源安全水平降低的状态。北京是我国的首都及主要政治经济中心城市,其发展过程中及其注重能源的利用与环境保护问题,逐渐减少高耗能企业的数量。同时也注重技术的提高,改善能源的利用,使能源安全处于全国最高的状态。而且5年间的能源安全水平呈上升的趋势。北京可以作为其他城市发展的典范。广东虽然能源安全总体水平较高,但5年间略处于水平下降的状态。在未来的发展中应该总结经验,在继续保持能源安全较高水平状态的基础上,再逐渐提升。其余的省份中天津(1.2352)、上海(1.4281)、浙江(1.4609)、山东(1.3570)、福建(1.0158)、海南(1.3555)的能源安全水平处于降低的状态,而只有江苏(1.4213)的能源安全水平处于提高的状态,这也是东部地区能源安全平均水平处于降低状态的原因。

表1 能源安全区域差异

中部地区能源安全平均水平为0.9430,低于全国平均水平,位于全国第二,处于能源安全水平逐渐提高的状态。江西(1.3049)与安徽(1.0963)的能源安全水平大于1,均高于全国平均水平。山西(0.4589)的能源安全水平是中部地区最低的,仅高于西部地区的青海(0.4461)与宁夏(0.3676),能源安全水平亟待提高,主要的原因可能在于山西是我国的煤炭资源储量大省,由于本地资源丰富,而忽视了能源在使用过程中的效率问题,从而出现了这种“资源诅咒”现象。河南(0.9592)、湖南(0.9396)、湖北(0.8990)三个地区的能源安全水平在0.9上下波动。在未来的发展中,中部地区要保持安徽与江西的能源安全水平,同时大力提高山西的能源安全水平,改变山西煤炭资源丰富而粗放型利用的观念,在能源利用的全过程中提高使用效率。河南、湖南、湖北三个省份通过产业结构调整逐渐使能源安全水平达到国家的平均水平,并在此基础上向能源安全的标准状态靠近,使三个地区的能源安全达到一种科学发展的状态。

东北地区能源安全平均水平为0.8457,低于全国平均水平,位于全国第三,处于能源安全水平逐渐降低的状态。东北地区的三个省份的能源安全水平均低于全国的平均水平,其中,吉林(0.9158)处于0.9的水平以上,黑龙江(0.8440)与辽宁(0.7771)都处于0.8的水平以下。

西部地区能源安全平均水平为0.6988,低于全国平均水平,位于全国第四,处于能源安全水平逐渐提高的状态。西部地区的广西(1.0900)与陕西(0.9885)的能源安全水平高于全国的平均水平,且广西是西部地区中能源安全水平最高的地区,其余的地区均低于全国的平均水平,这是导致西部地区能源安全在全国四大区域中最低的主要原因。重庆(0.9038)、四川(0.8458)、云南(0.7551)三个地区的能源安全水平高于西部地区的平均水平(0.6988),而甘肃(0.6053)、新疆(0.5958)、内蒙古(0.5945)、贵州(0.4946)、青海(0.4461)、宁夏(0.3676)的能源安全水平均低于西部地区的平均水平,其中贵州、青海、宁夏均低于0.5,其能源安全水平亟待提高。

三、能源安全与城市化协调性评价

1.能源安全与城市化协调性评价模型

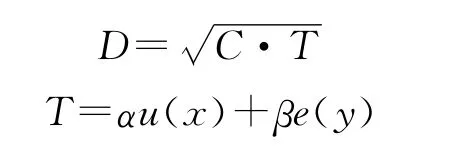

若用δij表示第i个地区第j年的能源安全水平,uij表示第i个地区第j年的城市化水平,则能源安全与城市化的协调性计算公式为[13][14]:

其中,C为协调度(协调系数),k为调节系数(k大于等于2)。上式反映了能源安全与城市化发展水平在一定条件下(即δij与uij之和一定),为使uij发展水平(即δij与uij之积)最大,能源安全与城市化发展水平进行组合协调的数量程度。容易证明,0≤C≤1,当协调度C越大,说明能源安全与城市化越协调,反之,则越不协调。

耦合发展度(或耦合发展系数)作为度量能源安全与城市化协调发展水平高低的定量指标,既考虑了能源安全与城市化的协调状况,即C的值,又体现了能源安全与城市化效益发展水平进行组合的数量程度,因而它综合反映了能源安全与城市化的整体协同效应或贡献。其计算公式如下:

其中,D为耦合发展度(系数),C为协调度,T为能源安全与城市化效益(发展水平)的综合评价指数,它反映能源安全与城市化的整体效益或水平,α、β为待定权数,具体可以利用专家系统确定。基于前述分析,本文按照耦合发展度D的大小将能源安全与城市化的耦合发展状况划分为8种基本类型,并据此进行能源安全与城市化耦合发展状况的定量评判。本文设定耦合度等级及其划分标准如表2所示。

表2 耦合度等级分类

2.能源安全与城市化协调性分析

依据能源安全与城市化协调性的测量公式,以我国30个省市区(西藏除外)为研究对象,测算我国能源安全与城市化的协调性,结果如表3所示。

表3 能源安全与城市化的协调性分析

由表3可以看出,全国范围内的能源安全与城市化协调性并不高,只有0.6249。从分区域的角度来看,协调性高低排序依次为东北(0.7518)、东部(0.7350)、西部(0.5393)、中部(0.5348),其中东北与东部的协调性高于全国的平均协调水平,而西部与中部的协调水平低于全国的平均协调水平,东部、西部、东北三个地区的协调性呈逐渐上升的趋势,中部呈逐渐下降的趋势。

东部地区的平均协调性为0.7350,处于良好协调状态,高于全国平均水平,位于第二位。上海(0.9550)与北京(0.9231)的协调性都大于0.9,处于接近1的状态。两个地区是中国城市化水平最高的地区,在我国快速城市化发展的背景下,两地的政府部门也十分重视能源安全问题,使能源安全与城市化道路同步发展,但上海的协调性表现为略有下降,因此在未来的发展中,上海应该在快速城市化的同时对能源安全问题引起足够的重视,避免出现协调性降低问题的出现。东部的其他地区能源安全与城市化的协调性低于北京和上海,都处于协调性逐渐上升的趋势,但上升的幅度不明显,其中天津(0.8407)、广东(0.7837)、江苏(0.7506)三个地区的能源安全与城市化协调性都处于大于0.7的状态,高于海南(0.6711)、福建(0.6568)、山东(0.6127)、河北(0.5863)、浙江(0.5700)五个地区,主要原因在于前三个地区的能源安全水平高于其他地区,可见东部地区协调性的高低与能源安全的水平有着极大的关系。在未来的发展中,天津、广东、江苏应该在快速城市化的背景下,不断地提高主要工业企业的能源消耗效率,降低万元GDP的能源消耗量,从而使能源效率得到持续提高,保证与城市化的协调发展。其他五个地区在推进城市化的进程中对能源安全的问题考虑不多,导致了快速城市化情况下,能源使用没有得到良好控制,同时由于对技术进步的忽视,也促使技术在能源效率提升中的作用没有充分发挥。在未来的发展中,应该充分从技术进步、产业发展、能源控制政策等方面入手,不断提高能源安全水平,使能源安全与城市化趋于更高水平的平衡。

中部地区的平均协调性为0.5348,处于初级协调状态,低于全国平均水平,位于第四位。中部地区能源安全与城市化的协调性处于全国最低的主要原因在于城市化水平处于全国最低水平,而能源安全位于四大区域的第二位。从目前的情况下看,中部地区的能源安全可以满足城市化的需要,属于城市化滞后于能源安全问题。除湖北(0.6727)之外的其他地区,包括山西(0.6033)、江西 (0.5342)、湖南 (0.4718)、安 徽(0.4686)、河南(0.4579)等协调性均低于全国的平均水平。从能源安全的水平来看,只有山西的能源安全处于较低的状态,因此在未来的发展中,山西应该继续提高其能源水平,力争与其他地区持平。同时,中部地区也要注重城市化水平的提升。

西部地区的平均协调性为0.5393,处于初级协调状态,低于全国平均水平,位于第三位。西部地区是我国经济发展相对落后的区域,其城市化水平在四大区域中处于较低的状态,因此西部地区的整体协调性并不高,表明大部分地区处于城市化滞后型,但新疆(0.7138)、内蒙古(0.6893)、宁夏(0.6579)的城市化水平处于西部地区相对较高的水平,这是三个地区协调性较高的原因,但这三个地区的能源安全水平并不高,表现为一种虚假的协调性。虽然陕西(0.5663)、重庆(0.5566)、四川(0.5054)、广西(0.4161)的能源安全处于西部地区的较高水平,但由于其城市化水平较低,导致其协调性较低。其余的青海(0.5773)、甘肃(0.5079)、云南(0.3750)、贵州(0.3667)四个地区则处于能源安全与城市化水平均不高的状态下,而出现的不协调问题。在未来的发展中,要重点关注新疆、内蒙古、宁夏这样的问题地区,这三个地区的工业体系并不发达,而民用能源是能源消耗的主要途径,因此这三个地区应该重点提高居民意识,提供民用能源的使用效率,进而来提高能源安全水平,真正地促进与城市化的协调性。陕西、重庆、四川三个地区是西部发展的核心区域,引领了西部经济发展的主要方向,要通过调整三个地区的工业体系,并逐渐降低能源消耗量,提高能源利用效率,促进能源效率有序提升,保障能源安全与城市化协调性不断提高。其余的地区应该注重能源安全与城市化水平的双重提升,进而促进西部地区整体协调性的提高。

东北地区的平均协调性为0.7518,处于良好协调状态,高于全国平均水平,位于第一位。其中,辽宁(0.7683)、黑龙江(0.7562)、吉林(0.7307)三个地区的协调性均高于全国的平均水平。吉林的能源安全水平在三个地区中最高,但城市化水平却最低,导致其协调性最低。辽宁是东北地区主要的重工业基地,能源消耗也是东北地区中最多的,因此其能源安全水平最低,但由于其城市化水平与吉林、黑龙江相差不大,导致其协调性较高,可以看出吉林与黑龙江相对于辽宁属于城市化滞后型。在未来的发展中,东北地区应该加速提高辽宁的能源安全水平,降低能源消耗量,提高能源使用效率,在保障吉林、黑龙江能源安全的情况下,逐渐的提高两个地区的城市化水平,使城市化与能源安全协调性逐渐提升。

四、结 论

通过本文的研究发现,我国的能源安全水平高低排序依次为东部地区(1.3308)、中部地区(0.9430)、东北地区(0.8457)、西部地区(0.6988),其中东部地区的能源安全水平高于全国的平均水平,其余地区的能源安全水平均低于全国的平均水平,东部与东北地区能源安全水平呈下降趋势,中部与西部地区呈上升趋势。我国的能源安全与城市化的总体协调性为0.6249,四大区域的高低排序依次为东北(0.7518)、东部(0.7350)、西部(0.5393)、中部地区(0.5348)。通过对这些数据的分析可以发现,目前我国东部地区虽然城市化速度最快,但在快速城市化过程中,东部地区注重能源利用问题,通过技术的研发与引进,提高能源利用效率,但东部地区的总体能源安全水平在下降,城市化的协调性也落后于东北地区。其他三个区域的能源安全水平都处于低于1的状态,远低于东部地区,尤其是西部地区能源安全水平最低,这与许多学者提出的“资源诅咒”问题相符,即资源越富集的地区,经济发展越落后。资源利用效率越低,主要原因在于西部很多地区能源富集,能源供给相对东部地区充足,从而对能源的利用呈现一种粗放的模式,尤其是在快速城市化的背景下,能源利用效率普遍偏低,导致能源消耗多与污染排放大,也使能源安全问题更加突显,同时也使中西部地区的能源安全与城市化水平协调性较差。在未来的发展中,我国应该在低碳经济发展总体指导思想下,逐渐提高能源效率,减少能源消耗量,发展替代传统能源的新能源产业,并注重全国区域范围内能源安全问题与城市化协调性的控制,重点对于能源利用效率较低的地区进行技术引进与升级,并更多在这些地区使用新能源来代替传统能源,从而有效解决我国的能源安全问题,使城市化处于健康持续的发展状态。本文主要探讨了我国快速城市化背景下的能源安全区域差异及其与城市化的协调性,但研究中也存在一定的局限。未来的研究中,将探讨能源安全与城市化协调性的影响因素,进而更深入地分析协调性的区域差异,为我国在快速城市化背景下的能源安全提供更广阔的研究视角。

[1]马延琛,吴兆雪.中国新能源安全观与实现全球能源安全[J].东北亚论坛,2007,(4):18-22.

[2]FARRELL A E,ZERRIFFI H,DOWLATABADI H.Energy infrastructure and security[J].Annual Review of Environment and Resources,2004,21(29):421-469.

[3]HENNICKE P,FISCHEDICK M.Towards sustainable energy systems:the related role of hydrogen[J].Energy Policy,2006,34(11):1260-1270.

[4]沈镭,薛静静.中国能源安全的路径选择与战略框架[J].中国人口·资源与环境,2011,(10):49-54.

[5]中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴[M].中国统计出版社,2011.

[6]师瑞娟,乔亚妮,田云,等.中国的能源安全与战略选择[J].战略决策研究,2012,(5):1-6.

[7]杨彦强,时慧娜.中国能源安全问题研究进展述评——1998~2011年中国能源安全战略评价[J].北京科技大学学报(社会科学版),2012,(1):112-119.

[8]陈一壮,何嫣.莱斯特·布朗生态经济理论述评[J].中南大学学报(社会科学版),2005,11(4):446-452.

[9]张生玲,郝宇.中国能源安全分析:基于最优消费路径视角[J].中国人口·资源与环境,2012,(10):137-143.

[10]熊跃平.中国城市化中环境安全问题研究[J].湖南大学学报(社会科学版),2003,17(5):26-29.

[11]刘立涛,沈镭,刘晓洁.能源安全研究的理论与方法及其主要进展[J].地理科学进展,2012,(4):403-411.

[12]刘立涛,沈镭,张艳.中国区域能源安全的差异性分析——以广东省和陕西省为例[J].资源科学,2011,(12):2386-2393.

[13]曾浩,邓宏兵.武汉市城市化与生态环境协调发展定量评价与分析[J].华中师范大学学报(自然科学版),2012,(5):611-615.

[14]葛成军,俞花美,焦鹏.海南省经济-资源-环境协调发展探析[J].生态经济,2012,(10):78-80.