痉挛型偏瘫儿童上肢精细运动功能发育进程研究

2013-09-10丁俊杰侯方华

史 惟 丁俊杰 杨 红 李 惠 苏 怡 侯方华 王 艺 俞 建

痉挛型偏瘫在脑瘫中所占比例仅次于痉挛型双侧瘫,占15% ~40%[1,2]。描述脑瘫的运动发育进程可早期预测脑瘫患儿运动功能发育结局,从而为康复计划的制定等提供依据[3]。2002 年加拿大学者Rosenbuam 等[4]采用非线性混合效应模型构建657 例2 ~15 岁不同GMFCS 级别脑瘫患儿的粗大运动发育曲线;本课题组前期绘制了228 例脑瘫患儿的粗大运动发育进程[5],为脑瘫患儿粗大运动发育进程研究提供了良好的依据。但关于偏瘫患儿上肢精细运动发育进程的研究仍有限。Holmefur 等[6]对43 例平均2 岁8 个月的偏瘫患儿采用Assisting Hand Assessment( AHA) 量表评估3 ~11 次,发现18 月龄时AHA 分值可预测患儿将来的上肢功能发育水平,结合手功能分级提示达到AHA 极限的年龄在3 ~9 岁。Hanna 等[7]采用Peabody Fine Motor 量表评估51 例偏瘫和四肢瘫患儿的上肢精细运动功能,显示学龄前偏瘫以及轻度受损脑瘫患儿精细运动功能呈稳步上升的趋势,Quality of Upper Extremity Skills Test 评估结果显示上肢运动质量在4 岁时达到最高,之后呈下降趋势。2003 年,Fedrizzi 等[8]采用非标准化的评价方法对31 例偏瘫患儿的抓握模式和患侧上肢自发运用状况进行了随访研究,显示患肢的自发运用状况在4 ~7 岁没有明显改善,11 岁后还呈恶化趋势。Eliasson 等[9]对5 例6 ~8 岁偏瘫患儿进行13 年随访,显示抓握灵敏度有所上升。上述研究的样本量均不大,且缺乏患侧和对侧上肢精细运动功能的对照研究,导致临床对偏瘫患儿上肢功能发育的理解以及制定康复方案依然缺乏良好的依据。

为此,本研究通过总结整理2000 至2011 年在中国上海地区多家康复机构和特殊教育学校接受康复治疗和教育的痉挛型偏瘫患儿上肢精细运动功能评估数据,采用非线性混合效应模型评估患侧和对侧运动功能发育进程,进一步明确痉挛型偏瘫患儿上肢精细运动功能发育的特性。

1 方法

1.1 研究单位资质 本研究用于建立痉挛型偏瘫患儿精细运动功能发育曲线的连续病例数据来自上海8 家脑瘫康复机构和6 家特殊学校,其中牵头单位复旦大学附属儿科医院( 我院) 康复中心在2000 年就建立了完善的脑瘫患儿运动功能发育评估、干预和随访体系。5 家社区康复基地,2 家民间非营利儿童康复机构( 具体单位见文后附录) 实施评估的医生和治疗师均在我院康复中心接受过3 个月以上的相关评估培训。在6 所特殊教育学校( 具体单位见文后附录) 接受康复治疗和教育的脑瘫儿童和青少年均由我院康复中心派员进行评估。其中我院的评估数据起至时间为2000 至2012 年,社区康复基地的评估数据起至时间为2006 至2012 年,特殊教育学校和民间非营利儿童康复机构的评估数据起至时间为2008 至2012 年。

1.2 纳入和排除标准 ①均经儿科或儿童康复医生诊断为脑瘫中的先天性痉挛型偏瘫,2 岁以前诊断为脑瘫者均在2 岁以后接受过再次诊断;②有研究显示精细运动功能测试量表( FMFM) 在婴幼儿重复测试时,间隔3 个月以上具有良好的反应度[10],故间隔3 个月以上的FMFM 评估结果为有效数据;③排除后天获得性因素所致的偏瘫,如维生素K 缺乏所致的颅内出血、脑瘫伤等; ④排除尽管能找到导致偏瘫的病因,但临床表现极为轻微,患侧与对侧的功能差异近似于利手与非利手间差异者;⑤排除伴有其他神经和肌肉疾患( 诸如臂丛神经损伤、脊柱裂、脊肌萎缩症、进行性肌营养不良等) 者。

1.3 康复干预 大多数患儿均接受不同程度的康复治疗,包括运动治疗、作业治疗、感觉统合训练、力量训练、针灸、推拿和引导式教育等,个别患儿曾接受过短暂的强制性诱导运动疗法和上肢肉毒毒素注射,均未接受过上肢手术治疗。

1.4 评估方法 采用FMFM 进行精细运动功能评估[11],主要测定脑瘫患儿的视觉追踪、上肢关节活动、抓握、操作能力和手眼协调能力,共61 个项目,采用0、1、2 和3 共4级评分法,原始分满分为183 分,通过查表可以得出具有等距特性的精细运动能力分值( FMFM 分值) ,得分范围在0 ~100 分。

FMFM 量表61 个项目中有45 项只需一侧上肢就能完成,对痉挛型偏瘫患儿进行评定时,首先按常规方式评定,完成只需一侧上肢就能完成的测试项目时,患儿都会用对侧来完成,可得出以对侧操作为主导的FMFM 分值,可认为是双手协同操作获得的最佳FMFM 分值。随后进行的第2 次评定,控制对侧上肢活动,评定患侧上肢功能,可获得患侧操作为主导的FMFM 分值。每例偏瘫患儿可同时获得患侧和对侧的成对评估数据。

评定由指定治疗师或医师进行,环境设定为安静、独立、采光较好的房间,室温控制在20 ~30℃,患儿衣服为1 ~2 层,评估时间约30 min。

1.5 数据分析程序 NONMEM( Version 7. 2,Icon Inc,PA,USA) ; Intel Fortran( Version 11.1.054,Corp.,USA) ;Xpose( Version 4. 2. 1,Department of Pharmaceutical Biosciences at Uppsala University) ;PsN( Version 3.5.3,http: //psn. sf. net) ; R package( version 2. 15. 3,www. r-project.com) 。

1.6 发育曲线模型

1.6.1 基础模型 以收集的FMFM 评估数据为基础,首先绘制对侧和患侧FMFM 对年龄的散点图,绘制LOWESS线,观察趋势性情况。根据文献报道和本研究前期预试验结果,首先选择Stable limit 模型( 式1) 进行拟合。

其中θ 为FMFM 的极限值,即脑瘫患儿能达到的最大能力,λ 为达到极限的速率,即λ 越小,患儿的运动功能发展空间越大;t 为患儿年龄。

模型假设患儿出生时FMFM 分值为0,依据式2 计算年龄-90( 表示达到FMFM 极限值90%时的年龄) 。FMFM极限值越高表明患儿越能够达到期望的最佳精细运动功能,年龄-90 越大表明患儿进入FMFM 极限区间的年龄越晚。

对于LOWESS 线观察到下降趋势时,尝试采用Peak/decline 模型( 式3) 进行拟合。

患儿所能达到的FMFM 极限值时年龄( tmax) 计算公式见式4。

将tmax代入式3 可计算出患儿能达到的FMFM 最大能力( 式5) 。

结合式3 可计算各年龄时点对应的FMFM 预测值,取Ylimit90%对应的年龄即为年龄-90。采用1 000 次Bootstrap法计算Ylimit和年龄-90 的95%CI。

参数估算时采用一阶条件估算( first order conditional estimation,FOCE) 和个体间和残差变异交互作用( INTERACTION) 选项。采用NONMEM 软件计算。

1.6.2 统计学模型 个体间变异模型采用指数模型( 式6) 、加法模型( 式7) ,取目标函数值( OFV) 最小者。

上式中θi为某一受试者的FMFM 参数值,θ 为该参数的典型值,ηi是呈正态分布、均数为0、方差为ω2的个体间变异。残差模型用加法模型( 式8) 进行拟合。

上式中Cij是实际观察值,C 是模型预测值,εij是正态分布的均数为0、方差为σ2的残差变异。

1.6.3 模型评价及验证 模型的评价采用图形法,即通过绘制模型预测值和观察值,预测值和条件权重残差( CWRES) ,预测值和时间等散点图,观察散点图是否分布均匀、有无趋势性来评判。采用1 000 次非参数bootstrap法考察模型的稳定性和参数估算的准确性,模型的预测性能通过直观预测检验( visual predictive check,VPC) 完成,由PsN 软件完成。

2 结果

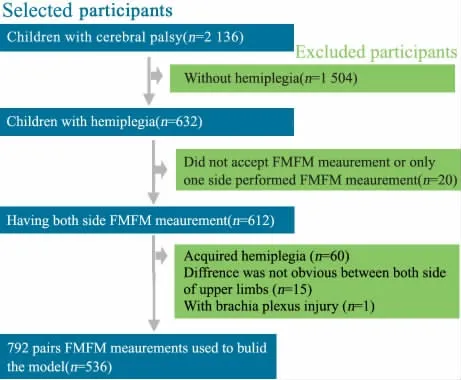

2.1 一般情况 536 例偏瘫患儿进入分析( 图1) ,男360例(67.2%) ,女176 例,右偏瘫284 例( 53. 0%) ,左偏瘫252 例。首次评估时年龄最小5 个月,最大17.8 岁,平均年龄为(3.4 ±3.2) 岁,45.7%( 245/536) 的研究对象<2岁。

图1 纳入和排除流程图Fig 1 Flow chart of including and excluding procedure

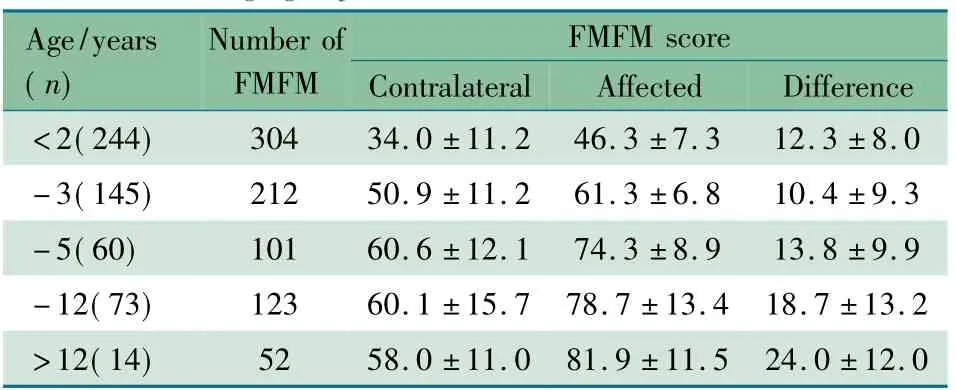

536 例偏瘫患儿共有792 对FMFM 测试结果用于发育曲线模型构建,平均每例患儿有1.48 对FMFM 测试结果。73 例完成了2 次测试,54 例完成3 次以上测试。表1 显示按年龄组别的患侧和对侧FMFM 分值及差值,在<2 岁、~3 岁和~5 岁组患侧和对侧的FMFM 分值的差值相对稳定在10 ~14 分,5 岁后患侧和对侧的差值明显上升,>12 岁组差值达24 分。

表1 按年龄组别的患侧和对侧FMFM 分值及差值( x±s)Tab 1 FMFM scores of the affected and the contralateral sides in different age groups( x±s)

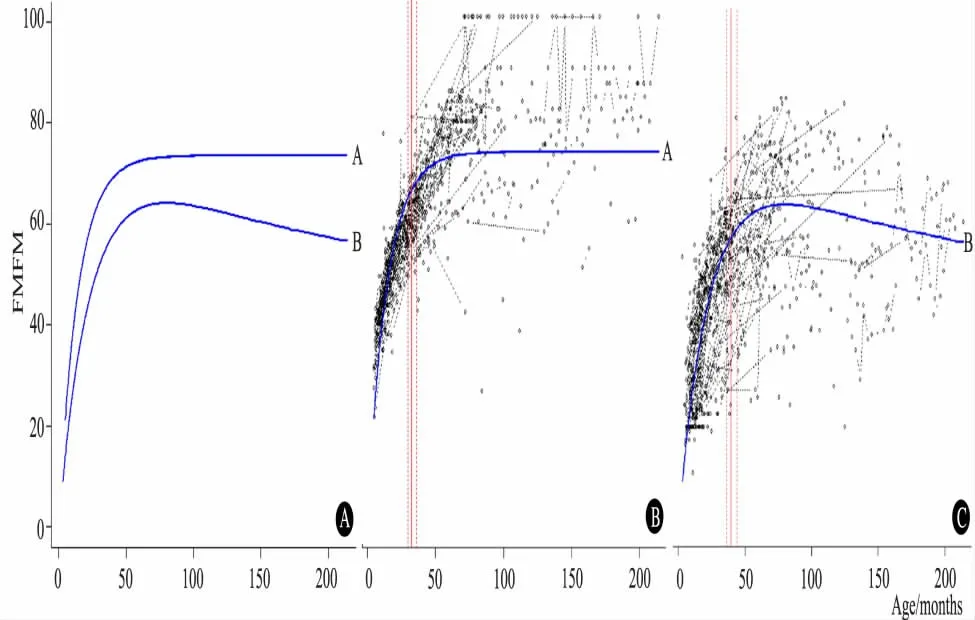

2.2 FMFM 发展曲线 对侧精细运动发育LOWESS 曲线未见明显的下降趋势,采用Stable limit 模型拟合获成功;患侧精细运动发育LOWESS 曲线观察到明显的下降趋势,分别采用Stable limit 和Peak/decline 模型拟合,两模型均拟合成功,其OFV 分别为4 487.972 和4 450.758,显示Peak/decline 模型在增加2 个模型参数的情况下,OFV 值下降37.124,差异有统计学意义,优于Stable limit 模型。对侧和患侧FMFM 发育模型基本拟合优度显示模型预测值和观察值,预测值和CWRES,预测值和时间等散点图均未见有显著意义的趋势性变化。VPC 检验提示大部分的观测值落在95%预测区间之内。Bootstrap 参数估计值与NONMEM计算值较为吻合。

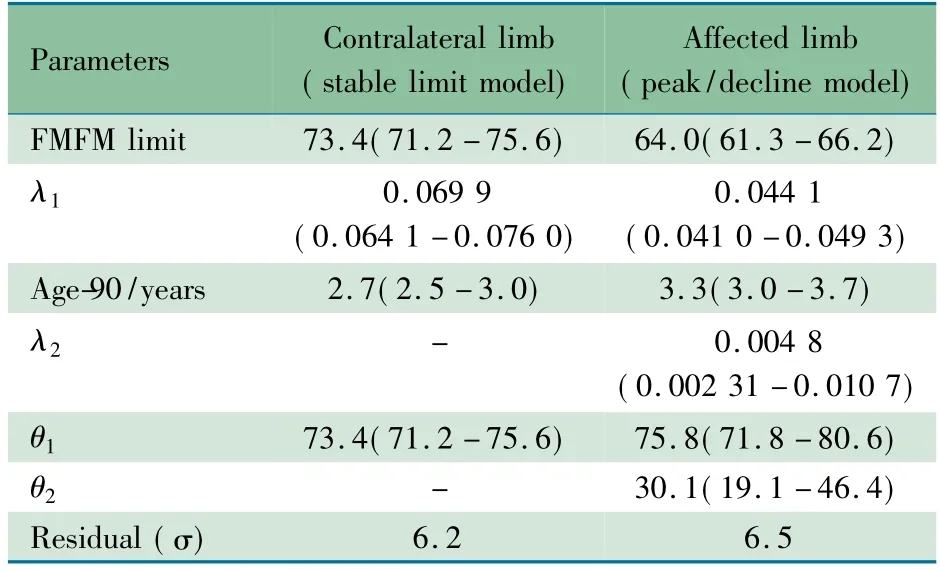

图2 显示了FMFM 测试结果在患侧和对侧中分布状况和发展曲线,通过发展曲线可以清晰地理解脑瘫患儿患侧和对侧精细运动功能的发育进程。表2 显示了Stable limit和Peak/decline 模型估算的对侧和患侧精细运动发育参数结果,对侧的FMFM 极限值为73.4 分,明显高于患侧的64.0 分。表达运动发育速率的年龄-90 对侧为2.7 岁,而患侧为3.3 岁,提示患侧上肢的精细运动功能不仅发育极限低于对侧,且到达发育极限的时间晚于对侧。另外患侧的FMFM 值在到达极限后呈现缓慢下降的趋势,降幅约为12%( 极限值64.0 分降值56.5 分) 。

表2 对侧和患侧FMFM 发育曲线拟合参数结果( 95%CI)Tab 2 Parameters of motor development of contralateral limb and affected limb( 95%CI)

图2 痉挛型偏瘫患儿对侧和患侧上肢精细运动的发育曲线Fig 2 Developmental curve of fine motor function of contralateral limb and affected limb

3 讨论

由于脑瘫发病率较低,样本量的不足给脑瘫运动功能发育规律的研究带来了很大的困难,充足的样本量可以较准确的展现脑瘫患儿运动发育的特性。本文纳入了536 例在上海地区接受康复和教育偏瘫患儿的792 对精细运动测试数据,是目前最大样本的有关偏瘫患儿精细运动发育的研究报道。

为更好地展示偏瘫患儿的精细运动功能发育进程,本研究排除了获得性因素所致的偏瘫,因为获得性脑瘫中的偏瘫大多在脑损伤的早期精细运动功能急剧下降,通过早期干预以及病情的恢复,精细运动功能通常也会急剧上升,纳入此类对象显然会影响研究结果的可靠性。另外偏瘫患儿中有部分主要表现为下肢肢体功能的差异,上肢功能差异非常轻微,功能评定时对侧和患侧FMFM 原始分值差<3 分,为了更好地分析偏瘫患儿两侧肢体精细运动功能发育的差异,故排除了此类对象。

如果没有强制性的限制,偏瘫患儿在执行单手操作任务时会使用对侧上肢来完成,在执行双手操作任务时受到患儿上肢受损程度、年龄和康复干预的效果等多种因素的影响,表现不尽相同[12],表现较好的患儿通常患侧肢体能够协助稳定地固定住操作物,乃至抓握或操作部分物体,表现差的患儿则只能通过躯干代偿等方法勉强固定操作物或完全不能使用患侧上肢。本研究结果显示,对侧操作为主导获得的FMFM 极限值,也可认为是双手协同操作获得的FMFM 极限值,明显高于患侧操作为主导的FMFM 极限值,提示对侧为主导的偏瘫患儿精细运动功能具有更高的发展空间,由于与其他研究采用的评估工具不同[13],无法比较极限值的高低。

本研究对临床较有参考价值的发现为偏瘫患儿对侧和患侧进入精细运动能力极限区域的时间不一致,与脑瘫粗大运动功能发育规律不同,受影响较重患侧肢体的精细运动功能比对侧更晚进入功能极限区域,表明偏瘫患儿患侧的精细运动功能不仅发展的空间较小,而且发展延续的时间更长,与对侧相比约延后0.6 年,提示针对偏瘫患儿在3岁后应注重患侧的精细运动功能训练。本研究的年龄-90低于Holmefur 等[6]的研究结果,可能是由于以下因素所致:①采用的评价工具不一致,FMFM 量表中适应婴幼儿的测试项目相对较多;②本研究多次接受FMFM 测试的患儿较少,而且<2 岁的数据较多。

本研究还发现,患侧肢体的精细运动功能在到达极限区域之后呈现缓慢下降趋势,Hanna 等[7]研究发现偏瘫患儿在4 岁时上肢运动质量有所下降,FMFM 测试更多地注重测定上肢精细运动功能完成量,在完成质量以及速度方面涉及较少,偏瘫患儿随着年龄的增长,对侧肢体完成操作任务的速度提升,可能会废用性地抑制患肢的发育,从而导致患侧肢体精细运动功能的衰退,对侧与患侧间精细运动能力的差距逐步增大,提示在偏瘫患儿对侧或双侧运动功能进入相对稳定阶段时,需更多地关注患侧肢体的发育状况,必要时可以采用抑制对侧肢体,强化患肢功能的康复干预措施。

目前针对偏瘫患儿上肢功能康复干预还有许多难以明确之处,或强调强化对侧干预,或采用注重患侧干预的强制性诱导运动疗法,更有不少支持双手协同训练的学者[13],此外对于偏瘫患儿上肢对侧和患侧强化干预时机也存在不少争议。本研究较为清晰的明确了偏瘫患儿患侧与对侧精细运动功能的发育特性,可帮助康复医师、治疗师和家长制定相应的康复计划以及判断康复疗效。但本文还存在重复测量以及年长患儿数据较少等不足,有待加强随访和数据收集进一步完善。

附录 参与本研究的机构和主要人员还有:张建萍( 复旦大学附属儿科医院康复科) ,黄华玉( 上海市徐汇区华泾社区卫生服务中心儿童康复科) ,江丽娟( 上海市闵行区江川社区卫生服务中心儿童康复科) ;苏楠( 上海市闵行区古美社区卫生服务中心儿童康复科) ,陆碧蕊( 上海市松江区方松社区卫生服务中心儿童康复科) ,邓仁才( 解放军四五五医院康复科) ,高妍( 上海市徐汇区致康康健园) ,孙华( 上海市青浦区华新残疾儿童康育园) ,冉小华( 上海市浦东新区特殊教育学校) ,林琳( 上海市华东师范大学附属卢湾辅读学校) ,徐少妹( 上海市闸北区启慧学校) ,马黎梅( 上海市闵行区启智学校) ,陈建军( 上海市青浦区辅读学校) ,李旭( 上海市徐汇区董李凤美康健学校) 。

致谢 衷心感谢参与本研究的医生、治疗师和老师们,同时真诚地感谢各位脑瘫儿童和家长对本研究工作的长期支持。

[1]Himmelmann K, Hagberg G, Uvebrant P. The changing panorama of cerebral palsy in Sweden. X. Prevalence and origin in the birth-year period 1999-2002. Acta Paediatr,2010,99(9): 1337-1343

[2]Sellier E, Surman G, Himmelmann K, et al. Trends in prevalence of cerebral palsy in children born with a birthweight of 2,500 g or over in Europe from 1980 to 1998. Eur J Epidemiol,2010,25(9): 635-642

[3]Hanna SE, Rosenbaum PL, Bartlett DJ, et al. Stability and decline in gross motor function among children and youth with cerebral palsy aged 2 to 21 years. Dev Med Child Neurol,2009,51(4): 295-302

[4]Rosenbaum PL, Walter SD, Hanna SE, et al. Prognosis for gross motor function in cerebral palsy: creation of motor development curves. JAMA,2002,288(18):1399-1400

[5]Shi W(史惟), Ding JJ, Yang H, et al. Assessment of gross motor function development in children with cerebral palsy by nonlinear mixed effect model. Chin J Evid Based Pediatr (中国循证儿科杂志),2012,7(4):245-251

[6]Holmefur M, Krumlinde-Sundholm L, Bergström J, et al.Longitudinal development of hand function in children with unilateral cerebral palsy. Dev Med Child Neurol,2010,52(4): 352-357

[7]Hanna SE, Law MC, Rosenbaum PL, et al. Development of hand function among children with cerebral palsy: growth curve analysis for ages 16 to 70 months. Dev Med Child Neurol,2003,45(07): 448-455

[8]Fedrizzi E, Pagliano E, Andreucci E. Hand function in children with hemiplegic cerebral palsy: prospective followup and functional outcome in adolescence. Dev Med Child Neurol,2003,45(2): 85-91

[9]Eliasson AC, Forssberg H, Hung YC, et al. Development of hand function and precision grip control in individuals with cerebral palsy: a 13-year follow-up study. Pediatrics,2006,118(4): 1226-1236

[10]Xu DH(徐东浩), Shi W, Li H, et al. Validity and responsivenes of the fine motor function measure scale for children with cerebral palsy. Chinese Journal of Rehabilitation Medicine(中国康复医学杂志),2008,23(11): 1010-1013

[11]Shi W(史惟), Li H, Yang H, et al. Study on reliability and unidimension of the Fine Motor Function Measure Scale for children with cerebral palsy. Chin J Evid Based Pediatr (中国循证儿科杂志),2008,3(2):110-118

[12]Skold A, Josephsson S, Eliasson AC. Performing bimanual activities: the experiences of young persons with hemiplegic cerebral palsy. Am J Occup Ther,2004,58(4): 416-425

[13]Greaves S, Imms C, Dodd K, et al. Assessing bimanual performance in young children with hemiplegic cerebral palsy:a systematic review. Dev Med Child Neurol,2010,52(5):413-421