宝泉岭垦区土地利用数量结构特征分析

2013-09-06雷国平杨佳惠

张 健,雷国平,杨佳惠,李 佳

(东北农业大学 资源与环境学院,哈尔滨150030)

土地是人类社会赖以生存和发展的重要物质基础。它最直接最密切地反映了人类与自然界相互影响和交互作用的关系。土地利用中的多宜性、用途的选择性和质量的差异性决定了土地利用主体、土地利用方式的多样性和复杂性[1]。根据其成因和基本特征,土地利用结构可理解为某一区域内各种土地利用类型在质和量上的对比关系,以及组合形成的一定格局或图式[2],包括数量结构和空间结构两方面。土地利用的空间结构反映了土地利用类型在地域上的配置及其对比关系。对土地利用空间结构的分析,不仅是实施土地用途管制的基础和依据,更可为合理配置土地资源,实现土地利用效益最大化提供依据[3]。根据系统论的观点,结构和功能是相互依存、相互制约的统一体,有什么样的结构就有什么样的功能,即结构决定功能,功能是结构状态的外部表现[4]。对土地利用结构特征进行研究,能够探明土地资源在各产业之间的利用情况和各类用地的比例关系,并能进一步理解土地利用的动态变化过程、进行用地预测与优化、实现土地持续利用等。

目前,国内外土地利用结构特征的研究以土地利用变化过程、驱动机制和模型、情景预测和结构优化等[5-8]为主,对土地利用结构特征进行定量分析与探讨研究的较少;在研究方法上主要运用景观格局法[9]、土地利用程度分析法[10]、土地利用转换矩阵[11]等。在研究空间尺度上,国内学者主要从全国[12]、省级[13]、市和地区级[14]、城市[15]以及自然形成的流域等[16]几个区域尺度进行研究,多侧重大区域尺度。

黑龙江垦区位于世界闻名的黑土带上,是目前我国三大垦区之一,也是我国重要的商品粮生产基地,对于保障国家粮食安全具有举足轻重的作用[17]。经过几十年的开发建设,已经由昔日的“北大荒”变成了今日的“北大仓”。黑龙江垦区目前已建设成为我国最大的国有农场群,成为我国重要商品粮基地、粮食战略后备基地和全国最大的绿色、有机、无公害食品基地。以宝泉岭为代表的垦区,经过多年来的建设,人口数量不断增加,经济快速发展,土地利用活动区域不断扩大,迅速地改变着土地利用结构的类型和性质,深刻影响着垦区的生态环境系统。

本文以黑龙江省宝泉岭垦区为研究区,利用GIS技术,选取具有明确意义的有关定量指标,对研究区范围内13个农场的土地利用特征进行分析,探讨其土地利用结构特征,以期为垦区土地利用规划的编制提供参考,为垦区土地利用管理和政策制订、实现区域土地合理开发利用提供科学依据。

1 研究区概况

宝泉岭垦区地处黑龙江省东北部,黑龙江与松花江汇合的三角洲地带。地理坐标介于东经129°25′—130°26′,北纬46°23′—47°54′。垦区东西最长距离为104km,南北最宽为100km,地跨哈尔滨、佳木斯、鹤岗3市和绥滨、萝北、汤原、依兰4县及郊区、东山二区,包括二九〇、绥滨、江滨、军川、名山、延军、共青、宝泉岭、新华、普阳、汤原、依兰和梧桐河13个国营农场,土地总面积553 675hm2。

2009年,宝泉岭垦区实现地区生产总值74.47亿元,人均生产总值达到35 135元,农场职工家庭人均纯收入12 668元,三大产业结构为57.2∶19.8∶23.0,完成固定资产投资17.1亿元,行业资产总额达32.5亿元。总播种面积323 068hm2,全垦区总人口20.98万人,总户数8.02万户。

宝泉岭垦区地势低平、土质肥沃、水源丰沛、雨热同季、粮食生产的自然条件得天独厚,是黑龙江省9个垦区中较大的垦区之一,曾被国家农业部授予“全国粮食生产先进垦区”称号。经过60多年的开发建设,已成为国家重要的商品粮生产基地和“国家级生态示范区”,为保障我国的粮食安全做出了重大贡献。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本文所使用的主要数据为2009年土地利用现状图、《黑龙江垦区统计年鉴—2010》和宝泉岭垦区统计部门的相关统计资料等。土地利用现状图数据是以分辨率为2.5m的SPOT 5遥感影像资料为基础,以1∶10万地形图为基础信息,结合实地勘测进行室内解译获取的,数据准确可靠。采用土地利用现状分类中的8个一级分类的用地面积和比例作为研究的原始数据材料进行土地利用类型划分,并在ArcGIS 9.3软件支持下进行。全垦区各农场土地利用面积和比例如表1所示。

2.2 研究方法

土地利用数量结构可以理解为某区域内各种地类及其面积比例构成关系,对其分析的目的在于揭示区域土地利用类型的数量组合规律和各地类区位意义。从某种意义上讲,一定的经济结构和产业结构必须通过相应的用地结构得以映射[18]。本文从三个方面探讨土地利用数量结构特征,即数量结构总体组合类型、各地类区位意义和土地利用程度,数量结构总体组合类型主要包括多样化指数,集中化程度和区域组合类型。

2.2.1 多样化指数 进行多样化分析的目的在于揭示区域内各种土地资源的齐全程度或多样化状况,采用吉布斯—马丁(Gibbs-Martin)多样化指数来计算,模型为:

式中:GM——多样化指数,理论最大值为[(n-1)/n];n——土地利用类型数;fi——第i类土地面积或比例。当n=1,说明一个地区只有一种土地利用类型,此时GM=0,多样化指数最小;某一个地区土地利用类型越多样,则n越大,GM越接近于1。

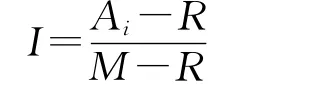

2.2.2 集中化程度 为了测度土地利用类型的集中化程度,本文采用洛伦兹(Lorenz)曲线和集中化指数(I)。洛伦兹曲线的优点是较为直观。首先根据表1将各农场各地类面积百分比,由大到小按顺序排列,然后累计面积百分比,并据此绘出曲线(图1)。集中化指数的优点在于能精确地度量、分析区域土地利用集中化程度,计算公式为:

式中:I——集中化指数;Ai——各地类累计面积比例之和;M——假设土地都集中分布时累计面积比例之和;R——高一级层次区域各地类累计面积比例之和,以R值作为衡量集中化程度的基准。

2.2.3 区域组合类型 土地数量结构组合类型分析的目的在于确定土地利用结构的类型特征和主要类型。这里采用威弗—托马斯(Weaver-Tomas)组合系数法。

(1)把宝泉岭垦区各类型土地面积占土地总面积的比例由大到小排列;

(2)假设土地只分配给一种类型,这一种类型的假设分布就为100%,其它类型的假设分布为0;如果分配给前两种类型,那么这两种类型的假设分布就为50%,其他类型的假设分布为0;依次类推,如果土地均匀分配给8种类型,那么每种类型的假设分布就为12.5%;

表1 宝泉岭垦区13个农场2009年土地利用面积和比例

(3)计算和比较每种假设分布与实际分布之差的平方和;

(4)选择假设分布与实际分布之差的平方和最小的假设分布组合类型(最小组合类型所对应的组合类型),即为该区域土地组合类型。组合系数(W)等于每种假设分布与实际分布之差的平方和。

2.2.4 地类区位指数 在此基础上计算出土地利用现状区位指数。用这一区域土地区位意义和专业化程度的综合性指标来分析某一地区各种土地相对于高层次区域空间的相对聚集程度。计算公式如下:

式中:Q——区位指数;di——区域内第i种土地的面积;Di——高层次区域内第i种土地的面积。如果区位指数Q>1,则该种土地具有区位意义;如果Q<1,则其不具备区位意义。

2.2.5 土地利用程度 土地利用程度综合分析的目的在于确定区域土地利用程度综合特征,土地利用程度指数的大小反映了土地利用程度的高低。采用庄大方等[19]提出的方法,将土地利用程度按照土地自然综合体在社会因素影响下的自然平衡状态分为若干等级,并赋予分级指数,表2中的4种土地利用分级仅仅是理想状态,在实际应用,这4种类型都是混合存在于同一地区,各自占据不同的面积比例,根据当地土地利用程度,按其自身的权重,做出自己的贡献。计算公式为:

式中:La——土地利用程度综合指数;Bj——第j级的土地利用程度分级指数;Cj——第j级土地利用程度分级面积百分比;m——土地利用程度分级数。

表2 土地利用程度分级赋值

3 结果与分析

3.1 多样化分析

根据表1中的数据计算出全垦区和13个农场的土地利用类型多样化指数,结果见表3。

由表3看出,全垦区多样化指数平均值为0.521 6,其理论最大值是0.875,说明全垦区土地利用多样化指数不高,各农场多样化指数介于0.323 0~0.596 5,其中汤原农场最小,延军农场最大;宝泉岭农场、共青农场、梧桐河农场、新华农场和延军农场这5个农场高于全垦区平均水平,其余8个农场略低于全垦区水平。总体来说,各农场之间具有相似性,反映在产业结构上则说明全垦区以农业生产为特色,各农场之间差异不大。

表3 宝泉岭垦区13个农场土地利用多样化指数、集中化指数和组合类型

3.2 集中化程度分析

从洛伦兹曲线(图1)可知,全垦区各农场中,宝泉岭农场、新华农场、延军农场、共青农场和梧桐河农场的拐点均发生在第二个点,累计比例均超过75.66%;普阳农场、绥滨农场、军川农场、名山农场、二九〇农场、汤原农场、依兰农场和江滨农场的拐点均发生在第一个点,累计面积比例在68.41%以上,和垦区平均值67.13%几乎保持一致。通过洛伦兹曲线可以直观显示出各农场土地利用集中分布状况。根据各农场集中状况,直观体现出全垦区土地利用以耕地、林地和水域及水利设施用地为主的现状。

从全垦区集中化程度指数来看,全垦区R值为724.12,M 值为800,以R值作为衡量集中化程度的基准。各农场的土地利用集中化指数相差不大,介于-0.220 8~0.356 4,说明全垦区土地利用集中化程度较高。延军农场、新华农场、梧桐河农场和共青农场多样化指数较大,分别为0.596 5,0.582 3,0.580 3,0.578 7,对应的集中化指数分别为 -0.121 8,-0.092 7,0.088 1,-0.220 8;汤原农场和普阳农场多样化指数较小,分别为0.323 0和0.391 1,对应的集中化指数较大,分别为0.356 4和0.325 2。由此推测多样化指数和集中化指数具有显著负相关性。多样化指数、集中化指数以及洛伦兹曲线分析结果的一致性,在定量测度土地利用数量结构总体组合特征上,可起到互为补充和互为验证的作用,在精度要求方面,可选用多样化指数,而洛仑兹曲线可以进行直观显示,便于理解。

图1 宝泉岭垦区13个农场土地利用洛伦兹曲线

3.3 组合类型分析

由表3可知,全垦区和13个农场的组合类型构成中包括耕地、林地、水域及水利设施用地4种地类,宝泉岭农场、新华农场、延军农场和共青农场的组合类型表现为以耕地和林地为主,其他6种地类为辅的土地利用结构特征;普阳农场、绥滨农场、军川农场、名山农场、二九〇农场、汤原农场、依兰农场和江滨农场的组合类型只有耕地一种,其他7种地类作为辅助的土地利用结构特征;梧桐河农场的组合类型为耕地和水域及水利设施用地,其他6种地类为辅的土地利用结构特征。通过分析,发现宝泉岭垦区土地利用类型齐全程度较为单一,且土地利用组合类型主要受全垦区地貌等自然条件影响。比较组合系数和洛伦兹曲线,发现各农场土地利用组合类型与洛伦兹曲线基本一致。

3.4 总体组合类型特征

对表3得出的多样化指数、集中化指数、组合类型数运用SPSS软件中的K聚类法进行聚类分析,得出各种指数的空间分布特征(图2)。本文多样化指数和集中化指数级别的划分是由聚类分析方法得出,是针对研究区划分的相对标准,即13个农场土地利用多样化和集中化程度的高低是相对于宝泉岭垦区的。通过对比分析可以看出,在一定程度上,多样化指数越大,集中化指数越小,相应的组合类型数也越大。

图2 宝泉岭垦区13个农场多样化指数、集中化指数、地类组合类型分布特征

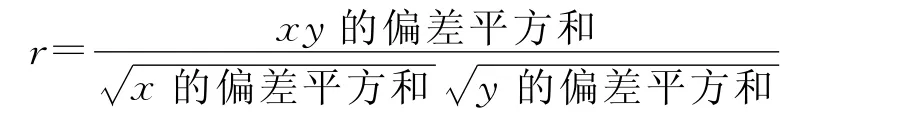

对表3中数据运用Pearson′s相关系数法,求取相关系数r,公式为:

式中:r——相关系数;x,y——两种类别(本文为多样化指数和集中化指数);n——资料数(本文为农场个数)。通过计算得出多样化指数和集中化指数的相关系数r等于-0.831 15,据表4,呈现出高度的负相关性。同理,设多样化指数为x,组合系数为y,求得多样化指数与组合系数相关系数为0.795 02,呈高度正相关;设集中化指数为x,组合系数为y,求得集中化指数与组合系数相关系数为-0.795 09,呈高度负相关,与GIS空间分析的结论基本一致。总之,这几个定量指标起着优势互补的作用,这表明在进行土地利用结构特征定量分析时,应充分发挥各指标自身的特点和优势。

表4 Pearson′s相关系数的强度大小与意义

3.5 地类区位指数分析

由表5可知,普阳农场、绥滨农场、军川农场、名山农场、二九〇农场、汤原农场、依兰农场和江滨农场耕地具有区位意义。宝泉岭农场、新华农场、军川农场、名山农场和延军农场园地具有区位意义,其中新华农场、军川农场和延军农场区位指数高达2.30以上,具有很强的区位意义。宝泉岭农场、新华农场、绥滨农场、军川农场、延军农场和共青农场林地具有区位意义,其中宝泉岭农场区位指数超过1.40,区位意义较强。新华农场、军川农场、名山农场、延军农场、共青农场、二九〇农场和梧桐河农场草地具有区位意义,其中延军农场和梧桐河农场区位意义超过了1.50,区位意义十分明显。宝泉岭农场、绥滨农场、军川农场、名山农场、延军农场、汤原农场、依兰农场和江滨农场城镇村及工矿用地具有区位意义,其中宝泉岭农场区位指数超过1.30,有较强的区位意义。宝泉岭农场、新华农场、绥滨农场、名山农场、延军农场和江滨农场交通运输用地具有区位意义,其中江滨农场最高,超过了1.50,区位意义十分明显。新华农场、普阳农场、共青农场和梧桐河农场水域及水利设施用地具有区位意义,梧桐河农场高达3.335 4,具有超强的区位意义。名山农场和共青农场其他土地具有区位意义,区位指数均在2.6以上,尚待进一步开发。以上各个农场的区位指数与经济水平、交通和地理位置密切相关。同时,运用GIS空间分析可以明显地看出土地利用区位意义分布特征(图3)。总之,通过地类区位意义分析,明确各农场土地利用区位优势和相对重要性,对于垦区优化产业结构具有重要的意义。

3.6 土地利用程度综合分析

从表6可以看出,宝泉岭垦区13个农场中二级土地利用面积比例介于58.93%~81.87%,三级为12.53%~37.42%,全垦区土地利用表现为以农业为主、农林相结合的土地利用特点。一级地中土地利用面积比例为3.42%~7.35%,说明全垦区城镇化水平较低。而共青农场和名山农场四级地即未利用地面积明显高于全垦区1.12%的平均水平,分别达到了2.99%和6.91%,说明其在提高综合利用效益和土地集约化程度方面还有很大的潜能可供开发,但是从全垦区四级地统计来看,只平均仅为1.12%,说明全垦区土地开发的较为完善。土地利用程度指数为265.54~291.56,其中:汤原农场、江滨农场、普阳农场、绥滨农场、依兰农场、二九〇农场、军川农场和宝泉岭农场均高于垦区276的平均水平,土地利用程度较高,其他农场则较低。

表5 宝泉岭垦区13个农场土地利用区位指数(相对于宝泉岭垦区)

图3 宝泉岭垦区13个农场土地利用区位意义程度分布特征

4 结论

(1)从宝泉岭垦区多样化分析结果来看,整个垦区总体多样化程度不高,各农场多样化指数介于0.323 0~0.596 5,其中汤原农场最小,延军农场最大,5个农场高于全垦区平均水平,其余8个农场略低于全垦区水平,各农场之间差异不大。从洛仑兹曲线和集中化分析结果来看,各农场的土地利用集中化指数相差不大,介于-0.220 8~0.356 4之间,表明全垦区土地利用集中化程度较高。从组合类型分析结果来看,全垦区和13个农场的组合类型只有3种,第一种是耕地,第二种是耕地+林地,第三种是耕地+水域及水利设施用地,通过分析,发现宝泉岭垦区土地利用类型齐全程度较为单一,且土地利用组合类型主要受全垦区地貌等自然条件影响。以上这几个定量指标之间起着优势互补的作用,进行土地利用结构特征定量分析时,充分发挥各指标自身的特点和优势。

(2)从宝泉岭垦区土地利用区位意义结构来看,8个农场耕地具有区位意义,且分布均匀,具有一定的规模,耕地与其他地类相比,有区位意义的农场分布数目最多,这符合垦区以农业为主的特点。其他地类区位意义只在少数农场中体现,不能形成规模。

表6 宝泉岭垦区13个农场土地利用程度指数

(3)从宝泉岭垦区土地利用程度综合指数结果来看,土地利用程度指数为265.54~291.56,其中有8个农场均高于垦区276的平均水平,土地利用程度较高,其他农场则较低。宝泉岭农场土地利用程度较高是因为它是垦区局直所在地,经济较为发达,建设用地比重相对较大,梧桐河农场的土地利用程度较低是因为水域面积比例较大,共青农场和延军农场是因为未利用地比例较大,导致土地利用程度相对较低。

本文选用相关定量指标并结合GIS技术,对黑龙江省宝泉岭垦区2009年土地利用数量结构特征进行了分析,但与其他相关研究相比,只是定量研究了土地利用数量结构的特征,并未具体反映经济指标的特征;只是研究了垦区2009年的静态的土地利用特征,并未研究连续动态变化的土地利用特征,以上两个方面还需进一步研究。

[1] 王静,郭旭东.我国县级尺度土地可持续利用的科学调控[J].地理科学进展,2002,21(3):216-222.

[2] 周炳中,陈浮,包浩生,等.长江三角洲土地利用分类研究[J].资源科学.2002,24(2):88-92.

[3] 李昀,杨凤海,史志凤,等.基于RS、GIS的杜蒙县土地利用结构变化研究[J].测绘与空间地理信息,2011,34(1):174-176,180.

[4] 严金明.简论土地利用结构优化与模型设计[J].中国土地科学,2002,16(4):20-25.

[5] Turner II BL,Skole D,Sanderson S,et al.Land-use and Land-cover Change,Science/Research Plan[A].IGBP Report No35and HDP Report No7[C].Stochkholm:IGBP,1995.

[6] 张静,马彩虹,王启名,等.汉中市土地利用变化的动态变化研究[J].水土保持研究,2012,19(1):112-116.

[7] 董杰,杨春德,周秀慧,等.山东省土地利用结构时空变化及其驱动机制分析[J].水土保持研究,2006,13(4):206-210.

[8] 李富程,王青,李国蓉,等.马尔柯夫过程预测官司河流域土地利用/覆被格局变化[J].水土保持研究,2009,16(5):31-34,39.

[9] 张保华,张金萍,汤庆新,等.基于RS和GIS的黄河下游沿岸县域土地利用与景观格局演变的驱动力研究:以河南省封丘县为例[J].遥感技术与应用,2009,24(1):40-44.

[10] 宋戈,孙丽娜,雷国平.基于计量地理模型的松嫩高平原土地利用特征及其空间布局[J].农业工程学报,2012,28(3):243-250.

[11] 蔡为民,唐华俊,吕钢,等.景观格局分析法与土地利用转换矩阵在土地利用特征研究中的应用[J].中国土地科学,2006,20(1):39-44.

[12] 封志明,杨艳昭,宋玉,等.中国县域土地利用结构类型研究[J].自然资源学报,2003,18(5):552-561.

[13] 王红梅,王小雨,李宏.基于计量地理模型的黑龙江省土地利用状况分析[J].农业工程学报,2006,22(7):70-74.

[14] 张建军,张晓萍,陈凤娟,等.黄土高原沟壑区长武县2009年土地利用结构特征分析[J].中国水土保持科学,2011,9(2):71-79.

[15] 赵海波.基于景观生态学的城市土地利用结构研究:以成都市青羊区为例[D].成都:四川师范大学,2010.

[16] 索安宁,巨天珍,熊友才,等.泾河流域土地利用区域分异与驱动力的关系[J].中国水土保持科学,2006,4(6):75-80.

[17] 宋戈,李国凤,龙冬冬,等.基于粮食安全的黑龙江省垦区耕地集约利用定量分析:以宝泉岭垦区为例[J].农业现代化研究,2011,32(5):573-576.

[18] 张颖,王群,王万茂.中国产业结构与用地结构相互关系的实证研究[J].中国土地科学,2007,21(2):4-11.

[19] 庄大方,刘纪远.中国土地利用程度的区域分异模型研究[J].自然资源学报,1997,12(2):105-111.