贺兰山油松林根系空间分布特征研究

2013-09-06成文浩

成文浩,陈 林

(1.宁夏大学 人事处,银川750021;2.宁夏大学 西北退化生态系统恢复与重建教育部重点实验室,银川750021)

根系作为林木的重要组成部分,是林木摄取、运输与贮存碳水化合物和营养物质以及合成一系列有机化合物的器官,也是树木生物量的重要组成部分,在森林生态系统物质和能量循环中发挥着十分重要的作用[1-2],其生物量可占林分总生物量的10%~20%[3-4]。 根 系 是 植 物 吸 收 养 分 和 水 分 的 重 要器官[5],同时又直接参与系统的物质循环和能量流动,对改善土壤结构、培肥地力和保持土壤生产力有重要作用。随着研究手段和对根系认识的不断深入,林木根系生态学成为一个迅速崛起的新型学科[2]。根系不仅是植物固定和机械支撑的器官,同时,根系在水分和养分吸收、同化物分配方面也至关重要。但是,对自然生态系统中植物根系的研究却直到20世纪70年代以后,随着对生物地球化学循环过程研究的不断深入,生物量的测定才逐渐受到重视。据估计,森林生态系统中地下部分(主要是细根)的年生物量要大于地上部分[6],尤其是在土壤贫瘠的森林立地。

森林生物量、生产力的研究成果,对丰富全球植被生物量,生产力格局,植被的恢复、经营和管理起着重要的作用[7]。植物对土壤水分和养分的竞争能力在很大程度上取决于植物根系在土壤中的时空分布[8],因此,定量研究树木根系的空间分布特征,对进一步研究间作系统种间关系和竞争机制,探讨间作系统的间作模式、合理密度和水肥管理等具有十分重要的意义。目前,对油松的相关研究较多[9-11],而对于高海拔地区油松根系研究报道较少,本研究对贺兰山高海拔油松根系空间分布规律进行探讨,对油松高海拔种植、移植和造林提供理论依据,为构建贺兰山油松根系分布模拟模型提供借鉴,明确油松根系形态对单木的生产力和稳定性及健康程度的评估具有重要的意义。

1 试验材料与方法

1.1 研究区概况

贺兰山属于典型大陆性气候区,是中国季风气候和非季风气候的分界线,被毛乌苏、乌兰布和、腾格里三大沙漠包围。山体大致为西南—东北走向,最宽处在中段,主峰为俄博疙瘩峰,海拔3 556.1m[12]。腰坝位于贺兰山西坡峡子沟,油松主要树种为(Pinus tabulaeformis),掺杂有青海云杉(Picea crassifolia)和山杨(Populus davidiana)等[13],森林郁闭度为0.3~0.7,坡度范围为0~60°。试验地油松优势木主根深度主要集中在地表至地下60—80cm的土层,最深可达140cm左右。于2011年7月在宁夏贺兰山油松次生林内。选取具有代表性的3株油松进行优势木进行根系分布结构调查,详见表1。

表1 选取的3棵优势油松样木基本特征

1.2 研究方法

树木根系研究发展至今,已出现许多测定方法,直接测定的方法包括挖掘法、整段标本法、根钻法、根室法、土柱法、玻璃壁法、微根管法、生长袋法等;间接方法有氮平衡法、生态系统碳平衡法、碳通量法、淀粉含量法、同位素示踪法、非生物变量相关法等。每种方法都有其优缺点,目前还没有一个普遍认可的有关细根生物量、生产和周转的测定和计算方法[12]。挖掘法可能是研究生物量最古老的方法,类似于地上部分生物量的测定,地下部分的生物量也可用相应的收割法来测定,但要比地上部分的测定困难得多。不过,这种方法较为简单易行[14],测定结果在一定程度上较为精确,但这种方法需耗费大量人力,测定的结果也只是一个现存量,很难进行动态的跟踪,因此使用的人不是很多[15]。

鉴于以上情况,结合已有研究和本研究的目的,本试验采用根钻法与挖掘法相结合的方法对油松根系生物量及其结构特征进行研究。将根钻法取得的原状土样现场装袋编号后带回实验室,然后置于0.1 mm孔径的细筛中,用清水反复冲洗后,细心捡出筛中直径≤2mm的细根,并注意剔除非样树林带样木根系(草根、灌木根及木荷等其他一些下木层的根系),此外还需注意鉴别死、活根。将捡出的细根装入信封进行编号、登记后冷冻储藏。在室内利用先进的图形扫描和分析系统 Win-RHIZO对新鲜细根的各种有关特征参数进行测定,包括根系长度(Root Length,cm)、根系表面积(Surface Area,cm2)、根系体积(Root Volume,cm3)及根尖数(Tips)。之后将细根在80℃下烘干至恒重后测定其干重。

从解析木伐桩由内向外谨慎地掘出土壤,将土壤垂直划分为0—10,10—20,20—30,30—40,40—60,60—100,100—140cm共7层,进行油松林地单位土体根系量的调查。同时用网格纸按树根的长度、粗度和延伸方向绘制纵横断面图并拍摄照片。形态观察后,将各层中所有的根系捡出,将根系按直径分成细根(<2mm)、小根(2~5mm)、中根(5~10mm)、大根(10~70mm)和粗根(>70mm),实地测定各层、各径级根系的鲜重,取样带回实验室进行其他项目的测定。对在野外无法完成的测定项目,则先将样品作冷冻处理后带回室内,同时取出部分样品并称鲜重后于80℃烘干至恒重,求得根系含水量,然后计算不同粗细级别根系的总干重。

2 结果与分析

2.1 油松优势样木根量分布

由油松优势样木根量分布(表2)可知,油松优势样木坑内根系单位土体根量分布随土层深度的增加而减少,0—10cm和10—20cm土层单位土体根系含量最高,分别为8 821.36g/m3和8 358.43g/m3,而100—140cm土层根系含量最低,仅为155.84g/m3。较细的根系(直径<10mm根系)在0—10cm范围内单位土体根量最高,分别达64.18g/m3(<2mm)、131.55g/m3(2~5mm)及514.37g/m3(5~10mm),之后有减少再增加然后减至最少的变化规律;而径级相对较粗的根系(>10mm)在0—10cm和10—20cm土层单位土体根系含量相差不大,且均为最高值,然后随土层的加深,单位土体根系含量依次减少。将样坑内不同径级根系单位土体根量进行比较可以发现,>70mm径级根系在样坑内含量最高,达63.3%;而<2mm径级根系含量最低,仅为0.7%。

表2 油松优势样木根量分布 g/m3

油松优势样木根系出现上述分布规律,主要是由于骨骼根(>10mm)占据了油松根量的绝大部分,并且随土层深度的增加呈规律性递减的趋势 ;对于起吸收作用的细根(<2mm)来说,它的主要分布层次位于0—60cm范围内,且以表层(0—10cm)为最高,所以油松根系吸收能力在表层土壤中的最强。

2.2 油松优势样木根长分布

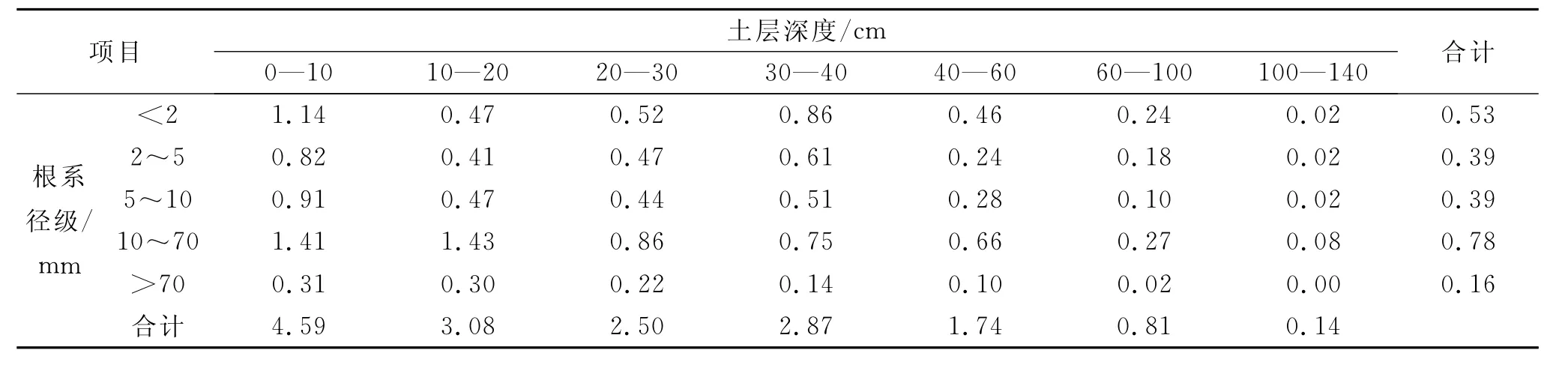

油松优势样木坑内单位土体根系长度分布(表3)表明,样坑内单位土体根长的分布非常有规律。在样坑内不同径级根系单位土体根长比较中,<2mm径级根系单位土体根长值最高,占66.5%;径级越大,单位土体根长值越小,>70mm径级根系单位土体根长值仅为0.13%,根长的总体排序为:细根(径级<2mm,下同)>小根(径级2~5mm,下同)>中根(径级5~10mm)>大根(径级10~70mm)>粗根(径级>70mm)。在样坑内单位土体根长垂直分布中,0—40cm土层中根长值均较高,大体趋势是随土壤层次的加深,单位土体根长值在减少,但在30—40 cm土层中,根长值明显增加,然后逐渐降至最低,其中0—40cm土层中单位土体根长值占0—140cm土壤中单位土体根长的81.7%,0—10cm土层根系单位土体根长值最高,为429.11m/m3,40cm以下土层中根系单位土体根长值较低,仅占总根长的18.3%。

表3 油松优势样木坑内单位土体根长分布 m/m3

2.3 油松优势样木根表面积分布

样坑内单位土体根系表面积分布数据见表4。其分布规律同样非常明显,并与单位土体根系长度在土体中的垂直分布规律类似,在0—10cm的表层中,根系表面积最高,然后降低,在30—40cm土层中又表现出增加的趋势,最后逐渐降至最低;比较不同径级根系单位土体根表面积可知,径级为10~70mm的大根表面积最高,占34.7%,总的表面积排序为:大根(0.781 0m2/m3)>细根(0.529 9m2/m3)>小根(0.392 6m2/m3)>中根(0.387 9m2/m3)>粗根(0.157 3m2/m3)。

表4 油松优势木样坑内单位土体根表面积分布 m2/m3

2.4 油松优势样木根体积分布

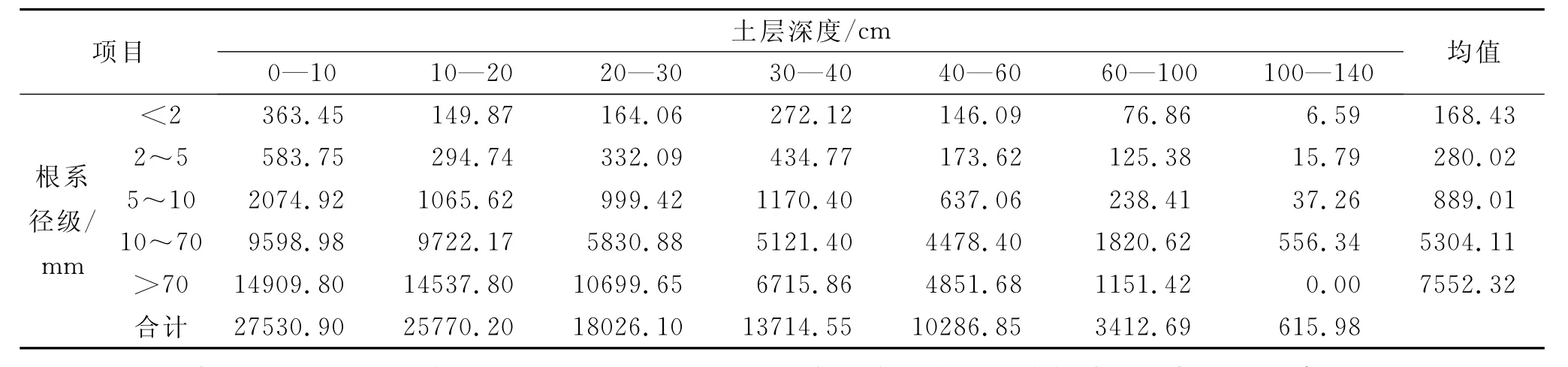

样坑内单位土体根系体积分布数据见表5。在样坑内的不同土层中,单位土体根系体积随着土层深度的增加而减小,在0—10cm土层根系单位土体根体积达27 530.90cm3/m3,为样坑内根系体积之最;对不同径级根系单位土体根系体积进行比较,发现>70mm径级根系单位土体根系体积最大,占总体积的53.2%,总的体积排序为:粗根(7 552.32cm3/m3)>大根(5 304.11cm3/m3)>中根(889.01cm3/m3)>小根(280.02cm3/m3)>细根(168.43cm3/m3)。

2.5 油松优势木样根尖数分布

单位土体根尖数表征了根系在土体中的生长潜势和能力。从样坑内的单位土体细根根尖分布(图1)来看,对于不同土层中的根尖分布,除了60—100,100—140cm层根尖数相对较低外,其余各层均有大量根尖存在,如以各层单位土体根尖数占样坑内单位土体根尖数的百分比来表示,则0—10,10—20,20—30,30—40,40—60cm各层的百分比依次为30.8%,12.7%,13.9%,23.1%,12.4%,而60—100,100—140cm 层中分别仅占6.5%,0.6%。

图1 油松优势木样坑内单位土体根尖数分布

3 结论

(1)不同径级的根系在根系总量中所占比例的大小顺序是:粗根(55.0%)>大根(37.7%)>中根(3.3%)>小根(2.9%)>细根(1.1%),其中粗根和大根占总根量的90%以上,而中、小、细根三者之和不足10%。通过分析不同优势等级油松单木的根系生物量的径级分布情况可以看出,单株树木的总根量和单位冠幅面积内的根量都随着树木优势度的下降而减少,尤其是单株林木的总根量随着优势度的降低迅速减少。

(2)选取3株油松优势木进行根系结构特征分析,结果发现,油松主根系最深距离地面140cm左右,集中分布于地表至地下60—80cm的土层之间,侧根水平延伸距离为围绕树桩2.5m半径的范围,细根在土壤中集中分布的空间与侧根基本一致,随着土层不断加深,油松优势木主根系逐渐变细,在40—60 cm以下急剧变细。总体上看,油松林木根系在空间结构上呈倒立的金字塔形。

表5 油松优势木样坑内单位土体根体积分布 cm3/m3

(3)通过对油松优势木单位土体样坑内各层的不同径级根系生物量、根长、表面积、根体积及细根根尖数5个参数的分析比较发现,油松优势木样坑内单位土体的根系分布规律为:在40cm以上土层中,各径级根系均有大量分布,而在40cm以下土层中根系逐渐减至最少;<2mm的细根集中分布于0—60cm土壤中,占细根总量的92.9%,特别是在0—10cm的表层中,细根量占30.8%,该土层中林木根系吸收能力最强;油松根系具有深根性特征,但粗根集中于40 cm以上土层中,占粗根总量的88.6%,对于支撑地上庞大树体很容易失去平衡,这可能是导致当地许多油松树体倾斜的主要原因之一。

(4)通过根钻法进行油松林木细根分布特征的研究,认为油松林分细根的分布特征为:在40cm深度范围内有大量油松细根存在,而且在表层土壤中较为集中;在距油松样木不同距离处的土壤中,油松细根随着距样木距离的加大而不断减少,一般在距样木2.0m的位置,油松细根量减至最低,同时细根根长、表面积、体积及根尖数都在此处降至最低,此后随着距样木距离的加大,细根量又增加。因此,油松单木细根量主要集中在距离树干半径为2.0m的范围内。

4 讨论

从根系固持树体和吸收水分、养分等方面来考虑,林木地上部分的生长状况反映了地下根系的生长状况,二者是统一的。但从根系对水分、养分的吸收面积和效率来看,无疑以中根、小根和细根的作用更大,特别是细根生长和周转速度,对林木碳分配和养分循环具有重要作用,但由于这部分根系占有的比例很小(仅占根系总量的10%),用总根量来表达林木地上部分与地下根系的关系很容易掩盖它们之间的差异,应深入研究细根周转、根际营养动态变化、土壤酶活性与根系生物量之间的关系,可能会对揭示不同优势等级油松单木的生产力和稳定性及健康程度有帮助。

[1] Bilbrough C J,Caldwell M M.Exploitation of springtime ephemeral N pulses by six great basin plant species[J].Ecoology,1997,78(1):231-243.

[2] 张小全,吴可红,Dieter Murach.树木细根生产与周转研究方法评述[J].生态学报,2000,20(5):875-883.

[3] 刘建军.林木根系生态研究综述[J].西北林学院学报,1998,13(3):74-78.

[4] 单建平,陶大立,王淼,等.长白山阔叶红松林细根周转的研究[J].应用生态学报,1993,4(3):241-245.

[5] 司建华,冯起,李建林,等.荒漠河岸林胡杨吸水根系空间分布特征[J].生态学杂志,2007,26(1):1-4.

[6] Waring R H,Schlesinger W H.Forest Ecosystems:Concepts and Management[M].Academic Press,USA,1985.

[7] Mackenzie A,Ball A S,Virdee S R.生态学[M].孙儒泳,李庆芬,牛翠娟,等,译.北京:科学出版社,2000.

[8] Brenda B C,Robert B J.Plant competition underground[J].Annual Reviews of Ecology and Systematics,1997,28(1):545-570.

[9] 李勇,吴钦孝,朱显谟,等.黄土高原植物根系提高土壤抗冲性能的研究.Ⅰ:油松人工林根系对土壤抗冲性的增强效应[J].水土保持学报,1990,4(1):1-5.

[10] 刘春江.北京西山地区人工油松、栓皮栎混交林生物量和营养元素循环的研究[J].北京林业大学学报,1987,9(1):1-9.

[11] 陈灵芝.北京西山油松林群落学特性及生物量的研究[J].植物生态学与地植物学丛刊,1984,8(3):193-181.

[12] 田连恕.贺兰山东坡植被[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,1996.

[13] 吴以德.宁夏山地林区的土壤类型[J].宁夏农业科技,1982(5):11-17.

[14] Upchurch D R,Taylor H M.Tools for Studying Rizosphere Dynamics[C]∥Rhizosphere Dynamics.Box J E,Hammond L C.Boulder:West view Press,1990.

[15] Kodrik M.Distribution of root biomass and length in Picea abies ecosystem under different immission regimes[J].Plant&Soil,1994,167(1):173-179.