农牧交错区湿地景观动态变化分析——以内蒙古多伦县为例

2013-09-06胡小龙李锦荣郭建英

胡小龙,李锦荣,薛 博,郭建英

(1.内蒙古林业科学研究院,呼和浩特010010;2.水利部牧区水利科学研究所,呼和浩特010020)

湿地作为陆地系统与水域系统相互作用的过渡地带,与海洋、森林并称三大生态系统,是多功能的独特生态系统,是自然界最富生物多样性的生态景观和人类最重要的生存环境之一。因湿地具有重要的水文与化学功能及支持着丰富的生物多样性,从而被形象地喻为“地球之肾”和“生物超市”[1]。目前,中国国际湿地的总数达到了30个,总面积为357.70万hm2[2];类型较多,几乎囊括《湿地公约》所列出的所有湿地类型。然而,由于人类对湿地功能认识的不足,加之来自生存的压力致使湿地数量减少、质量下降。随着人类认识的提高,对湿地保护的呼声日益增强,但湿地仍处于退化和丧失的过程中[3-4]。在我国北方地区,湿地在维护生态平衡方面起着不可估量的作用[5-7]。我国北方草原区处于干旱半干旱地区,年降水量一般都低于400mm,湿地的意义重大,然而随着人口增长,人们为了生存开荒造田,大水漫灌,修建水库,严重开采地下水,致使地下水位严重下降。水资源短缺问题的突出,使得湿地入水量呈逐年下降的趋势,加之气候干旱程度的加剧,湿地周边生境由于物质、能量流受到影响,从而导致湿地减少甚至消失。近年我国北方的干旱半干旱草地退化、沙化,湿地面积锐减,恶劣天气增多[8-9]就是最明显的启示。有生态屏障之称的北方草原区湿地的消减是关系我国生态安全的大事,湿地退缩与消失现象已得到社会各界的广泛关注。我国关于湿地动态变化及驱动力分析的研究主要集中在各流域[10-13]及北方的湿润草原地区[14],在干旱区农牧交错带的研究较少。鉴于此,本文以遥感为手段,分析研究多伦县20世纪80年代以来湿地资源的动态变化,并从自然和人为两方面对多伦县湿地变化的驱动力进行探讨。

1 研究区概况

多伦县地处内蒙古自治区中部、锡林郭勒盟东南部,阴山北麓的东段,浑善达克沙地的东南端,地理位置北纬41°46′—42°36′,东经115°51′—116°54′,总面积3 871km2,平均海拔1 350m,地势南高、北次高、中间低。地貌为低山丘陵、丘陵、河谷洼地和沟谷洼地、山前倾斜平原及高平台、堆积类型沙丘5种类型,分别占总县域面积的21.92%,4.37%,31.62%,20.47%,21.62%。低山丘陵、丘陵主要分布于多伦县的西部和西南部,河谷洼地和沟谷洼地分布于多伦县中南部呈现东北—西南走向;山前倾斜平原及高平台分布在多伦县南部,与河北省接壤;堆积类型沙丘有3处集中分布,一处位于多伦县城南部3km处,一处位于多伦中部地区一家河乡南边,一处位于多伦县北部蛇皮河边。湿地主要沿滦河水系分布,北部分布在上都河、蛇皮河以及一家河;中部以滦河主水系为主,分布在大河口水库和西山湾水库;南部是从滦河水系多伦县城以南沿胜利和黑山嘴两个方向分布。

多伦县地处中温型草原带典型草原亚带,属欧亚草原植物区蒙古高原植物省,是蒙古高原东部州的一部分,主要分布有典型草原植被、草甸草原植被、沙地植被、沼泽植被等。全县土壤分为7个土类、14个亚类、29个土属、59个土种,其中栗钙土是全县分布最广泛的一种土壤,面积271 923hm2,占全县总土地面积的70.26%。年平均气温1.6℃,无霜期约95d。年平均降水量386mm左右,多集中在6—8月,占年降水量的67%;年蒸发量1 925.5mm左右,是降水量的4倍多。年平均风速为4.3~4.7m/s,最大风速可达24m/s;沙尘暴、扬沙及浮尘天气频繁发生;年平均大风日数为30~65d;除夏季出现偏东偏南风外,其他季节盛行西北风或西风。

2 资料来源及研究方法

2.1 数据来源及处理

TM影像为Landsat全波段遥感数据,共3期(1987年、2000年和2010年),其空间分辨率为30 m,每期影像共三景(p123r31,p124r30,p124r31)。其中1987年和2010年数据为Lansat 5TM(国际科技数据服务平台http://datamirror.csdb.cn/),2000年数据为Lansat 7ETM数据(中国科学院对地观测与数字地球科学中心)。基础地理信息数据包括1∶25万多伦县全要素数字地图、1∶5万地形图,1∶3万地貌图和水系图,这些辅助数据主要用于图像精校正、辅助分类、综合制图和地学分析。地面调查资料用于监督分类样本训练和精度验证。文中的气象数据来源于多伦县气象局,经济数据来源于《内蒙古统计年鉴》中的旗县篇部分。

2.2 研究方法

遥感影像经过几何校正、大气校正、图像的镶嵌和裁剪,获得研究区遥感影像预处理数据。通过野外调查获得地面解译标志,结合多伦县的土地利用现状以及河流水系的特点,利用Erdas 2011完成监督分类。将多伦县的土地利用类型划分为耕地、林地(有林地、灌木林地)、草地(高盖度草地、中盖度草地、低盖度草地)、湿地(河流、水库湿地及沼泽湿地)、居民建设用地以及未利用地(流动沙地)(表1)。基于土地利用数据,通过ArcGIS 10.0对多伦县湿地面积、空间分布以及湿地与非湿地之间的相互转移进行分析,研究多伦县在20世纪80年代到21世纪初湿地动态变化,分析其变化趋势。利用多伦县的气象数据及经济数据,通过主成分分析法,分析湿地变化的主要原因。

表1 土地利用/覆被分类体系

3 多伦县湿地空间分布及其变化趋势

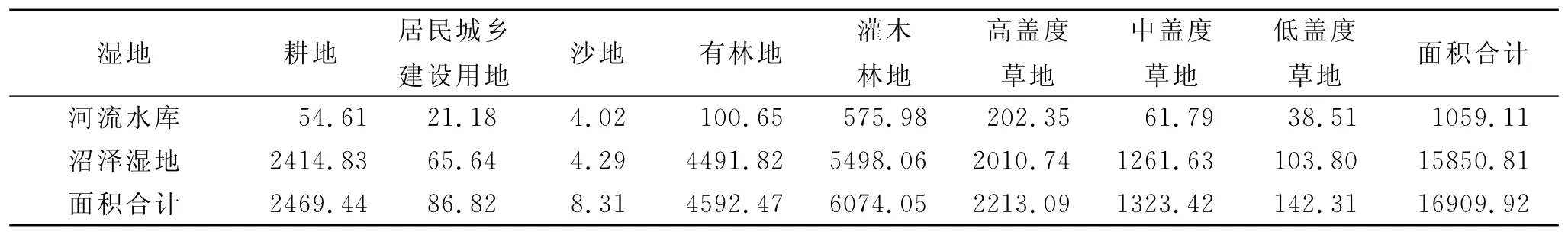

根据多伦县1987年、2000年和2010年的景观类型的变化(表2—3)来看,部分景观类型的面积呈现增高—减少—增高的变化趋势,如有林地、灌木林地、高盖度草地、低盖度草地和河流水库湿地;部分景观类型的面积呈现降低—增加—降低的趋势,如耕地、沙地和中盖度草地;另有部分景观呈现逐步降低的趋势,如沼泽湿地;也有表现出缓慢增加趋势,如居民城乡建设用地。

表2 多伦县1987年与2000年地类面积变化

3.1 多伦县湿地面积变化

对多伦县湿地数据进行分析后发现,1987—2010年这23a间,多伦县湿地面积共减少了13 504.63 hm2。其中,1987—2000年间,面积变化最大的是沼泽湿地,共减少了5 112.66hm2,变化率为-1.74%;河流水库湿地共减少了2 800.89hm2,变化率为-0.12%。2000—2010年,多伦县全县沼泽湿地共减少了8 396.15hm2,变化率为-4.81%,河流水库湿地共增加了32.19hm2,变化率为0.18%(表2—3)。从图1也可以看出,在这23a间,沼泽湿地面积明显减少,特别是2000年以后,沼泽湿地面积减少得更快更多,河流水库的面积变化不明显。

表3 多伦县2000年与2010年地类面积变化

图1 1987-2010年多伦县湿地面积变化百分比

3.2 湿地面积变化转移

3.2.1 湿地向非湿地转移 1987—2000年的13a间,湿地向非湿地的转移主要是湿地转变为耕地、林地(有林地、灌木林地)、草地(高盖度草地、中盖度草地和底盖度草地)和其他用地。湿地向非湿地转移的总面积为16 744.10hm2,平均每年转移1 288.00 hm2。其中,湿地向耕地、林地、草地和其他景观类型分别转移了2 939.14,5 579.18,8 067.26,15 851.98 hm2,分 别 占 总 转 移 面 积 的 17.55%,33.32%,48.18%,0.95%(表4)。湿地的转出以沼泽湿地为主,占到湿地向非湿地转移面积的96.53%,河流水库湿地向非湿地的转移面积只占总转移面积的3.57%。同时,湿地主要转向林地、草地和耕地3个景观类型,向其他类型转移的不足1%。

2000—2010年,湿地向非湿地转移的面积为16 909.92hm2,平均每年转移1 690.99hm2,平均转移速度是2000年之前的1.31倍。其中,湿地向耕地、林地、草地和其他景观类型面积转移的面积分别为2 469.44,106 66.52,3 678.82,95.14hm2,分别占转移面积的14.60%,63.08%,21.76%和0.56%(表5)。与1987—2000年类似,湿地的转出以沼泽湿地为主,占到湿地向非湿地转移面积的93.74%,河流水库湿地向非湿地的转移面积只占总转移面积的6.36%。与1987—2000年不同的是,此次湿地主要转出为林地,占到总转移面积的63.08%,其中有林地占27.16%,灌木林地占35.92%。

表4 1978-2000年湿地向非湿地转移结果 hm2

表5 2000-2010年湿地向非湿地转移结果 hm2

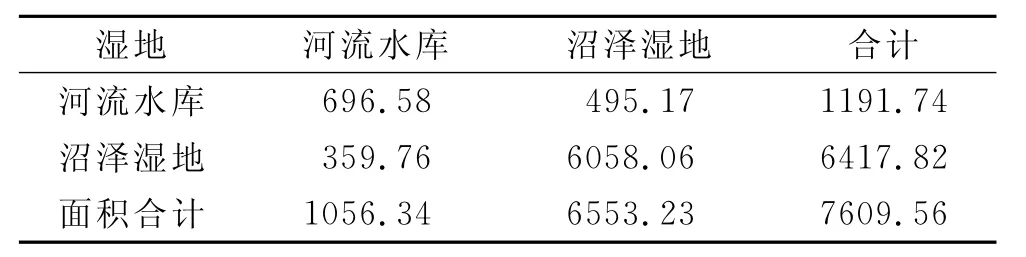

3.2.2 湿地内部转移 1987—2000年,沼泽湿地向河流水库湿地转移了359.76hm2,河流水库向沼泽湿地转移了495.17hm2,沼泽湿地净增加了135.41 hm2,表现出河流水库面积减少、沼泽湿地面积增加的趋势(表6)。

表6 1987-2000年湿地类型间转移结果 hm2

2000—2010年,沼泽湿地转向水库河流的面积为355.87hm2,水库河流向沼泽湿地转移172.59 hm2,沼泽湿地减少183.27hm2,河流水库湿地呈增加趋势(表7)。

表7 2000-2010年湿地类型间转移结果 hm2

3.3.3 驱动力分析 驱动力是指导致湿地变化的各种动力因素,从自然因素和人为因素两个方面分析可能引起多伦县湿地变化的主要因素[15]。本研究的时间尺度是10~20a,地质、地貌以及土壤等自然因素不可能发生很大变化,因此在自然因素中气候和水文变化表现最为活跃,对湿地变化影响较大[16]。自然因素中选择气温、降水和蒸发量;人为因素选择人口数量、耕地面积、牲畜头数以及政策因素。

(1)自然因素分析。温度的变化影响水面蒸发的过程和强度,是引起湿地景观改变的因素之一。多伦县1981—2010年的平均气温呈波动递增趋势。1981—1990年平均气温为2.1℃,1991—2000年平均气温2.9℃,2000—2010年这10a间平均气温达到3.2℃,平均增幅为0.37℃/10a,明显高于全球的平均变化(0.03~0.06℃/10a)[17]。当温度升高时,蒸发面的饱和水汽压比较大,饱和差大,就易于蒸发,在其它因素变化不大的条件下,势必会加速蒸发过程,引起沼泽湿地水量减少,使其面积萎缩[18-19]。特别是1981—2000年,气温升高趋势明显,1998年达到30a最高值4.3℃。从转移类型来看,1987—2000年,河流水域向沼泽湿地转移,而原本的沼泽湿润地区向林草地转化,表现出干旱的趋势(图2a)。

大气降水是湿地的主要补给水源,降水量变化直接影响湿地面积大小[20]。多伦县地表水主要是靠大气降水补给,降水除蒸发外,大部分形成地表径流补给河流,或潜入地下补给地下水。从多伦县近30a的降水量变化趋势来看,降水量减少影响河流径流量进而影响湿地的变化(图2b)。

由于水面的蒸发量可反映大气控制各种下垫面蒸发过程的能力,亦即大气向植物(或下垫面)夺取水分的能力,可见水面蒸发量可直接度量大气的干旱程度。根据观测资料,除个别年份外,年均蒸发量曲线呈现较规律的变化。蒸发量在2000年之前表现出较高水平,年均蒸发量介于1 590.1~1 869.2mm;2001—2010年均蒸发量陡然下降,平均蒸发量1 197.5mm。造成这一现象的原因主要可能是2000年以后地表覆被增,加蒸发量减小(图2c)。蒸发量是与温度相对应的气象因子,蒸发量的大小通常与温度成正比,而研究区由于地表植被的增加,致使蒸发量减少,与气温增加趋势出现不一致。2000年之后,蒸发量呈现减少趋势,而湿地面积继续在减少或消失,这一现象说明2000年之后蒸发量的减少与平均气温的降低有关。

图2 多伦县30a间气象因子变化

(2)人为因素分析。1987—2000年多伦县人口从9.53万人增加到10.22万人,人口数量呈逐年增长的趋势。2000年以后略有减少,2005年减少至9.45万人,此后又继续增加(图3a)。人口的逐年增长势必使得人们对粮食的需求增加,为满足这一需求,获取更多的收益,农民不断开垦沼泽湿地,扩大耕地面积(图3b)。

同时,人口的增长加大了人们对肉食品的需求 ,促进了养殖业的发展,使得年末牲畜存栏头数从1987年的30.84万头只增加到了2000年的46.35万头(图3c),从而进一步加大了对粮食和牧草的需求,最终致使大量湿地变为耕地和草地。

图3 1970-2010年多伦县社会经济因子变化

随之而来的是草地沙化、沙尘天气频发等一系列恶劣的生态后果。在此背景下,多伦县于2000年开始实施京津风沙源治理工程,经过10a的努力,多伦县的生态环境得到明显改善。在建设生态多伦的同时,国家政策因素对湿地的保护也起到了积极作用。

4 结论

选择多伦县1987年(起始年)、2000年(转折年)和2010年(成果年)三期关键遥感数据,分析其湿地动态变化,并利用主成分法对造成多伦县湿地减少的因子进行了分析,结果表明:

(1)1987—2000年的13a间,湿地主要转出为耕地、林地和草地。湿地向非湿地平均每年转移1 288.01hm2,主要以沼泽湿地的转出为主,占到转移面积的96.53%。2000年之后,湿地向非湿地转移的平均转移速度是2000年之前的1.31倍。与1987—2000年类似,湿地向非湿地的转移仍然以沼泽湿地的转出为主,且2000年之后湿地主要向林地转移,占到总转移面积的63.08%。

(2)对其驱动力主成分分析结果显示,气温升高、降水减少是湿地面积减少的主要自然因素。因此,国家及时地在多伦县实施了风沙源治理和退耕还林还草等生态建设工程,使多伦县的生态环境得到了明显改善。这说明有效的政策引导对多伦县湿地面积的变化起到了积极的作用。

[1] 邓培雁,陈桂珠.湿地价值及其有关问题探讨[J].湿地科学2003,1(2):136-140.

[2] 张明祥,张建军.中国国际重要湿地监测的指标与方法[J].湿地科学,2007,5(1):1-6.

[3] 赵义魁,陈宜瑜.中国湿地研究[M].长春:吉林科学技术出版社,1995.

[4] 安树青.湿地生态工程[M].北京:化学工业出版社,2003.

[5] 杨朝飞.中国湿地现状及其保护对策[J].中国环境科学,1995,15(6):407-412.

[6] 陆健健,何文珊,童春富,等.湿地生态学[M].北京:高等教育出版社,2007.

[7] 国家林业局,外交部,国家发展和改革委员会,等.中国湿地保护行动计划[Z].北京:林业出版社,2000.

[8] 刘子刚,马学慧.中国湿地概览[M].北京:中国林业出版社,2008.

[9] 秦伯强.近百年来亚洲中部内陆湖泊演变及其原因分析[J].湖泊科学,1999,11(1):11-16.

[10] 李颖,田竹君,叶宝莹,等.嫩江下游沼泽湿地变化的驱动力分析[J].地理科学,2003,23(6):686-691.

[11] 郭跃东,何艳芬.松嫩平原湿地动态变化及其驱动力研究[J].湿地科学,2005,3(1):54-59.

[12] 蒋卫国,李京,王文杰,等.基于遥感与GIS的辽河三角洲湿地资源变化及驱动力分析[J].国土资源遥感,2005(3):62-65.

[13] 田素娟,陈为峰,田素锋.基于RS和GIS的黄河口湿地景观变化研究:以垦利县为例[J].草业科学,2010,27(4):57-63.

[14] 刘及东,陈艳梅,陈雅琳,等.3呼伦贝尔草原湿地景观格局对气候变化的响应[J].干旱区资源与环境,2010,24(11):74-78.

[15] 刘丽云.黄河三角洲湿地演化及其驱动力研究[D].济南:山东师范大学,2004.

[16] 蓝岚.基于3S技术的若尔盖高原湿地动态监测及驱动力分析[D].成都:成都理工大学,2011.

[17] Houghtom J.Global Climate Warming[M].Beijing:Meteoro-logical Publishing House,1995.

[18] 赵广明,叶思源,李广雪.卫星遥感在湿地研究中的应用[J].海洋地质动态,2007,23(12):28-33.

[19] 孙广友.中国湿地科学的进展与展望[J].地球科学进展,2000,15(6):666-672.

[20] 王效科.中国西北湿地群干旱之地的温润[J].森林与人类,2010(8):12-23.