青年报纸新闻评论现状调查及问题分析——以《中国青年报》“青年话题”为例

2013-08-20贺小玲

贺小玲

(黄冈师范学院新闻与传播学院,湖北黄冈438000)

以肩负中华民族未来的青年群体为主要服务对象的青年报纸,担负着“引导青年”和“服务青年成长”的重任。新闻评论直接传达理性和观点,是引导的重要方式。了解青年报纸新闻评论的现状及问题所在,才能有目的地进行调整,增强引导的有效性。

《中国青年报》是中宣部直管的、具有全国影响的综合性日报,是最具代表性的青年报纸,其评论专版“青年话题”创办于1999年,是国内较早的评论专版,带动了“时评”这一新的评论写作方式的兴起与繁荣,引领中国报纸从“杂文”转向“时评”潮流。[1]通过对“青年话题”评论文章进行统计分析,可管窥我国青年报纸新闻评论之现状。

一、样本选择及研究方法

本文选择2012年1月1日至2012年6月30日期间“青年话题”所有新闻评论为调查对象,共77版,508篇,以内容分析法,从评论对象、评论领域、评论问题、评论指向、评论时效、评论作者等六个方面对评论文章进行统计,以求宏观描述“青年话题”。

二、“青年话题”的文本分析

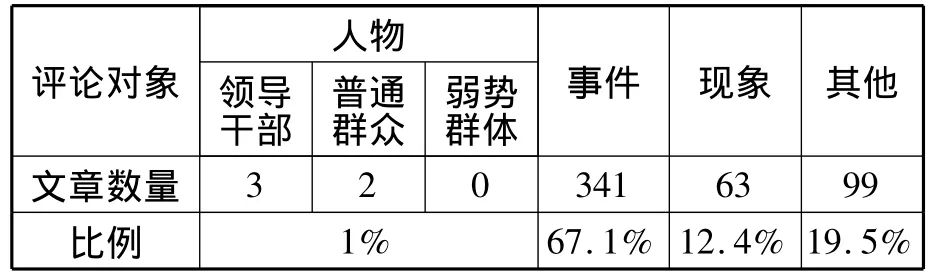

(一)评论对象 表1显示,“青年话题”的评论对象主要是事件,就事论理,占67.1%的比例。只有5篇文章的评论对象是人物。“其他”主要包括观点、发展趋势、统计数据、法律或政策条款等,共99篇,占19.5%。

表1 评论对象

508篇评论文章中,481篇(94.7%)文章的评论对象来自于新闻报道,仅有27篇文章的评论对象来自于作者的观察或经历。这也是国内报纸时评蓬勃发展的缩影。

以时事为评论对象,也会带来另外的问题,如2004年8月6日《中国青年报》“编读往来”刊登的读者来信《“青年话题”的稿件选择能否更多样化一些?》中所说:“稿件采用上太“单边”,至少50%的稿子都似乎就新闻报道而写的“时评”。这类稿件过多采用,则是对有限资源的浪费,因为它所评说的信息是重复的,有些评得好,有些就没啥意思——能提供给读者的信息并不比消息本身更多。”[3]

(二)评论领域 表2显示,“青年话题”的评论集中在热门的政治、经济、文化、社会等领域,而法制、国际和其他领域较少涉及。

政治领域,多针对国家机构工作人员的行为进行评论,有74篇,占14.6%。主要涉及依法行政、反腐倡廉、科学管理等民众关心的敏感问题。

经济领域的评论文章有106篇,占20.9%,主要涉及经济建设、市场经济秩序等问题。文化领域(包括体育)的评论文章有 119篇,占23.4%,其中约50%是关于教育问题,从幼儿园教育、初等教育、中等教育到高等教育均有所关注。社会领域的评论文章最多,179篇,占35.2%。

表2 评论领域

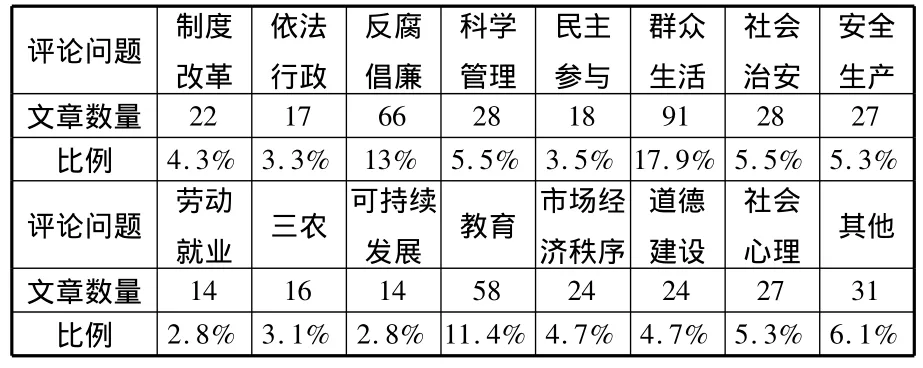

(三)评论问题

表3 评论问题

“青年话题”评论文章所涉及问题广泛,可分大致分为三个层次:

第一类,反腐倡廉、群众生活和教育。三者比例均超过10%,分别为13%、17.9%、11.4%。在社会经济转型矛盾凸显的现阶段,反腐倡廉最易牵动民众敏感的神经;群众生活与民众利害相关;教育问题是国策,同时事关每个家庭的发展。

第二类,制度改革、科学管理、社会治安、安全生产、市场经济秩序、道德建设、社会心理及其他。比例在5%左右。2012年国内相继爆出工业毒胶囊、皮革酸奶等重大食品安全问题,相应的评论也较往年增多。道德建设和社会心理问题近两年特别凸显。社会转型期,人心浮动,信仰缺失,道德秩序受到冲击,人们一方面焦躁不安,一方面渴望美好。今年涌现出的“最美司机”、“最美教师”等,都成为评论的对象。

第三类,依法行政、民主参与、劳动就业、三农、可持续发展。比例在3%左右,相对较少。中国是农业大国,而且农民的活动范围还延伸到城市,如此大的范围,却只有16篇评论论及,反映出农村、农民在现代社会中的式微。

(四)评论指向 表4显示,评论指向主要朝向批评和阐释,分别占42.9%和34.4%。赞扬、建议和其他指向,各有一定比例,争鸣仅占1.8%。

新闻评论的功能是通过直接发表意见和看法,揭露社会黑暗,针砭时弊。面对众多的新闻事实,那些负面的事实总是更能激起公众情绪。

阐释类共175篇,占比34.4%。阐述并解释,即对评论对象产生的原因、意义、影响等情况做分析说明,以解疑释惑,帮助公众深刻认识事物本质,而不限于简单的情绪宣泄。

建议性评论比例较小,共40篇,占比7.9%。面对复杂社会问题,让并非某一领域专家的时评作者提出具有建设性的意见比较困难。“其它”包括客观陈述、质疑等,表明新闻评论指向的多元化。

表4 评论指向

(五)评论时效

表5 评论时效

表5显示,“青年话题”重视评论时效,隔日评论占53.3%,三日内评论合计占76.5%。无时效评论,其评论对象多为评论作者观察或经历的现象和事实,无明确时间,这一类评论比例很小。

在互联网广泛参与传播的新媒介环境下,时效性甚至成为新闻评论的重要标签和编辑选稿的重要标准。“青年话题”也不例外,其508篇评论中,347篇(68.3%)明确交代了新闻报道的日期和来源。报纸新闻评论过于看重时效,直接导致新闻评论的整体质量下降。

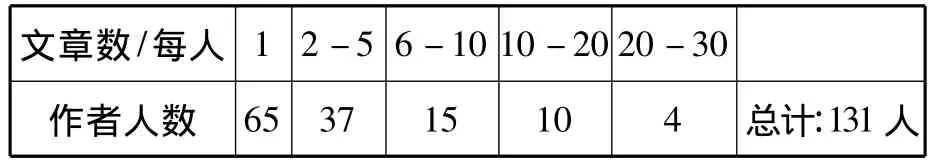

(六)评论作者

表6 评论作者

2012年1月1日至6月30日,“青年话题”共推出77版,508篇新闻评论。表6显示,所有131位作者中,超过一半的人发表了一篇以上评论,其中一人甚至达到30篇。经统计,发表文章最多的14人共发表了508篇评论中的242篇,几近一半。

以上数据显示,“青年话题”有一部分固定的,或者长期合作的职业时评写手。《中国青年报》在2004年8月6日的“编读往来”中,面对读者质疑,回应道:“一方面,职业化的评论写作的确容易形成固定套路(八股化),挤占了其他人本来有可能占有的版面资源,从而使一个服务大众的理想渐渐走向‘小众’。另一方面……这种写作方式之所以形成套路,本质上在于它线条明晰,相对来说表达意见更有效率,符合新闻传播的规律。形成目前各媒体评论版面目雷同的局面,并非全是跟风,自有其内在的驱动力。”[3]

三、结论与建议

(一)结论:青年报纸新闻评论缺乏“青年”特色

1.评论议题泛化。新闻评论是报纸的旗帜和灵魂。但纵观国内现状,青年报纸对新闻报道与新闻评论的重视程度明显有别。在新闻报道上,青年报纸重视议题设置,选择青少年关注、关心的报道对象与报道形式,形成比较鲜明的“青年特色”。而在新闻评论上则缺乏深入的策划,不论是在评论对象选择、评论话题构建上,还是在评论形式、风格上,与日报、晚报、晨报、都市报等类报纸雷同,大而全,快而不精。

以《中国青年报》“青年话题”为例,其评论对象几乎都来自新闻报道,而缺乏新的发现,没有围绕某些热门话题的策划,以致缺少典型缺少灵魂,大多数文章出自职业写手,导致模式化写作和缺乏不同“声音”,如此便造成“青年话题”的散乱和中庸。

2.评论风格呆板。青年报纸评论以代表青年、引导青年为主旨,观点应鲜明而有新意,文风应理性而不乏激情,以满足青年的接受心理。但国内青年报新闻评论普遍缺乏青年特色,议题雷同,文章淡而无味,缺乏情感。

“青年话题”发刊词中这样说道:“无论是脱口而出,还是深思熟虑,我们欢迎不拘形式、不论长短的观点和意见”。而《中国青年报》评论部主任冯雪梅2011年在文章中说道,“在一定的舆论环境下,自由表达观点的愿望会受到某种限制。‘青年话题’所能做的,是在有限的空间里,尽可能倾听到‘不同’的声音”。[1]同样阐述“青年话题”对于“不同”声音的追求,后者远没有前者笃定。“青年话题”开办的初衷是要让这里成为能包容各种观点和意见,能发出各种不同声音的自由表达之地,但在现实舆论环境下,这只能是理想。《中国青年报》作为主流媒体,其新闻报道视角独特、内容翔实,关注青年关注的问题,始终涌动着改革创新的冲动,法国《费加罗报》称它是“一份有活力的中国媒体”。而“青年话题”作为其时评专版,与中青报整体风格不甚相符,职业写手以新闻报道为对象的模式化写作,虽然条理清晰,但说理千篇一律,文章风格明显缺少变化和缺乏活力,难以激起青年的阅读热情。

(二)建议:把握引导青年服务青年的主旨

1.加强评论议题的建构。青年是国家未来的建设者,他们关心个人的生存生活,也关心国家的大事,他们有知识懂道理,又因缺乏历练而迷茫。根据议程设置理论,青年报新闻评论要就青年关注的问题发表观点,以实现代表青年、引导青年的目的。编辑在选择评论来稿时,以评论议题是否为青年所关心为必要条件,而不仅仅是时效性和是否适合新闻传播,使评论议题形成“青年”特色。适时或定期组织对某些热点难点话题的评论,让更多的青年发出自己的声音,让不同的观点争鸣,在这个过程中实现对青年的引导。

2.文风追求新意、激情而理性。要改变青年报评论文章千篇一律、淡而无味的现状,根本出路在于让更多的作者,特别是青年作者有机会在报纸上发声。让真实的不同声音出现在报纸版面,在思想的交锋中,正确的思想最终会凸显。对于非职业写手写作不够规范的问题,青年报可以挖掘有基础的青年评论作者,以一定的方式培养,使其成为自己的队伍。

[1]冯雪梅.“青年话题”:一个发表意见的场所.杂文选刊(上旬刊),2011,(11).

[2]马少华.与“青年话题”的新老同事相聚.杂文选刊(上半月版),2006,(7).

[3]张卫.“青年话题”稿件的选择能否样化.中国青年报,2004-08-06.