时间表征的空间隐喻研究综述

2013-08-15阚华

阚华

(中国科学院 研究生院 外语系,北京 100049)

一、前言

本文收集整理了1980年以来至今关于时间概念的表征方面的论文及专著,以时间领域为例,探索抽象领域(如爱情,正义,思想等)的心理现实表征情况。围绕“时间表征的空间隐喻的产生机制”、“时间表征的空间隐喻形式”、“时间表征的空间隐喻的影响因素”、“时间表征的空间隐喻的扩展”、“反对的声音:空间无法完全表征时间”五个方面展开。这一问题的研究、探讨及发展趋向说明了隐喻是人类独有的认知能力,人们对抽象领域的表征形式认识逐步深入,并将人类的这一认知能力与文化等非语言因素相联系,探讨语言因素和非语言因素对时间表征的影响。由此出发,进一步提出在更广的范围内,通过隐喻这种方式,人类得以通过身体经验理解人类无法触及的领域。然而,在由空间隐喻来表征时间概念这一问题的诸多方面,学者们并未达成一致的意见。如:为什么时间和空间之间会形成隐喻关系?时间的空间隐喻形式到底有哪些类型?语言、文化因素会影响人类认识世界的方式吗?人类对抽象域的表征都是通过具体的身体经验实现的吗?空间可以完全表征时间吗?

二、时间表征的空间隐喻的产生机制

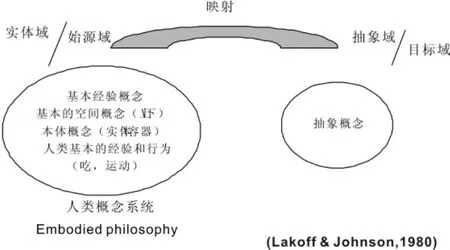

Lakoff and Johnson(1980)提出人的概念系统建立在人类最基本的身体经验的基础上。这些最基本的经验包括基本的空间概念 (上下)、本体概念(实体容器)、人类基本的经验和行为(吃,运动)等。而诸如像时间、爱情、正义、思想等抽象概念的表征则是通过隐喻实现的。如下图所示:

这一观点被称为隐喻构念观(Metaphorical Structuring View),又称隐喻映射观,是在空间-时间隐喻如何产生这一问题上的主流的观点。认为由空间隐喻所引发的空间图式可以影响到人们对事件发生顺序组织或认知。然而在这一观点上存在着弱势观和强势观之争,Lera Boroditsky(2000)通过实验证明空间隐喻对时间域具有表征作用,由于频繁使用,这一映射就存储在目标域(时间域)中,时间域建立起了独立的表征,空间图式不再起作用,避免处理同样映射导致的浪费,即支持结构映射观的弱势观(强势观:空间图式总是必须的)。然而,有学者并不同意这一观点。Murphy(1996,1997)提出结构相似观 (Structural Similarity View)。认为爱情、旅行、疾病、发疯、愤怒等等都是具有独立表征的,他们都拥有各自独立的结构。把爱情比作旅行,或把愤怒比作疯狂是因为他们各自的概念域具有结构上的相似性。爱情的一些方面与旅行有明显的相似性,虽然并不是每个方面都相似,但是那些相似的部分已经足够在彼此之间建立联系。由此,由于空间和时间领域内在结构上的相似性,这两个概念领域得以建立联系,而不是一个被另一个所建构。Gentner(1983,1997)提出的结构映射作用观(Structure-mapping View)则是以两个领域的共同点为基础,认为隐喻首先是要发现已有的共同结构。一旦时间、空间领域内的表征结构相联合,对基础系统(空间)的进一步推论就可以映射到目标领域 (时间)中去。国内学者陈燕和黄希庭(2006)对此三种时间-空间隐喻的产生机制做过详细评述。

三、时间表征的空间隐喻形式

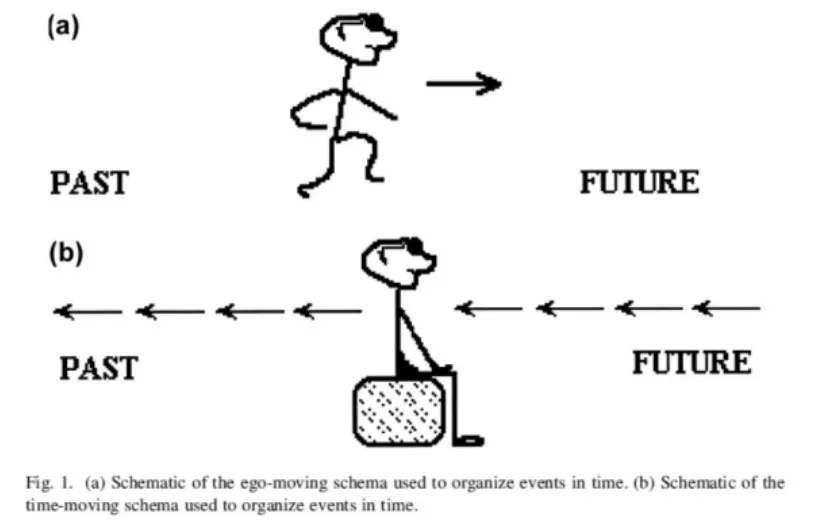

占主导地位的两种时间表征的空间隐喻形式为:“自我移动”(ego-moving)和“时间移动”(timemoving)(Clark,1973;Lakoff&Johnson,1980)。 “自我移动”是指“自我”沿着时间轴从现在走向未来。例如,我们马上要到圣诞节了。“时间移动”是指将时间看作一条河流或传送带从未来流向过去。例如,圣诞节马上就要到了。

(Lera Boroditsky,2000)

Gentner,Imai and Boroditsky(1999)McGlone and Harding(1998)通过实证性研究驳斥了怀疑论,证明两种空间隐喻的存在不仅是语言上的区别,而且具有心理现实性。国内学者陈燕和黄希庭(2006)在同一篇文章中,曾对Boroditsky等人的实验研究做过详细的论述,在此不再赘述。此外,有研究者在语料分析的基础上提出了以其他时间表征的空间隐喻形式,并对原有理论进行了完善和发展。Núnez,Motz,&Teuscher(2006)根据时间参照点和观察者参照点的不同,将时间的空间隐喻划分为“自我参照点”(ego-reference-point metaphor)和“时间参照点” (time-reference-point mataphor)理论。 Bender,Bennardo,&Beller(2005)在借鉴空间三大参照系基础上提出时间参照系理论。国内学杨晓红和张志杰(2010)对以上提到的这三种空间隐喻形式方面的最新研究成果和相关实证研究进行过详细论述。

四、时间表征的空间隐喻的影响因素

在时间-空间隐喻映射观的基础上,学者(Lera Boroditsky,2001,2011;LeraBoroditsky,OrlyFuhrman,Kelly McCormick,2011)进一步探讨了不同语言、不同文化对由空间隐喻而来的时间表征的影响。他们比较了英语和汉语两种语言和文化对时间表征的空间隐喻的影响。语料显示,英语本族语者(母语为英语,下同)以“前后”这样的水平时间隐喻为主,而汉语本族语者(母语为汉语,下同)通常使用 “上下”这样的垂直隐喻来表达时间。发生在前的事件被称为“上”,发生在后的被称为“下”。如:上个月、上个礼拜、下年、下学期等等。

英语中与 “上下”最接近的表达有“last”“next”或 “earlier”“later”,但远没有汉语中那样频繁和系统(Lera Boroditsky,2001)。 Lera Boroditsky(2001)根据3项实验证明:语言对抽象概念表征具有强大作用;母语在塑造习惯性思维方面发挥着重要作用。因此进一步得出:语言会影响人的思考方式,但并不像沃尔夫强势版本说的那样认为语言对人的思维有绝对的决定作用。

台湾学者Jenn-Yeu Chen(2007)作为汉语本族语者通过实际的调查发现,汉语本族语者使用水平隐喻来表征时间多于使用垂直隐喻来表征时间,驳斥了Lera Boroditsky认为汉语习惯使用垂直隐喻而非水平隐喻的直觉印象,并因为无法复制Lera Boroditsky的实验结果而驳斥了Lera Boroditsky的观点。从而认为在以空间隐喻表征的时间范围内,汉语与英语本族语者并不存在时间概念化的差异。Lera Boroditsky,Orly Fuhrman,Kelly McCormick(2011)对这一研究结果做出了回应,认为汉语垂直隐喻虽不比水平隐喻多,但是在跨语言对比的研究中,汉语的垂直隐喻却远远多于英语的垂直隐喻(英语的垂直隐喻尽管存在,但情况非常少,且存在于具体的领域,如亲属关系)。通过进一步的实验,支持了原有的结论,即:汉语本族语者比英语本族语者更多地利用垂直轴来表征时间。研究进一步发现,汉语本族语者和英语本族语者都利用左右横向轴组织时间——先发生的事件在左。但是,汉语本族语者明显地使用垂直隐喻表征时间,而英语本族语却没有这样的现象存在。处于不同文化中的群体之间的差异证明了文化之间的差异对非语言任务——时间推理的隐性作用。同时说明了操不同语言的人会激活各自文化特有的空间表征来实现对时间的推理。

五、时间-空间隐喻的扩展

时间表征的空间隐喻的存在以及时间与空间之间的非对称关系,证明了语言层面上的时间-空间的隐喻关系的存在。由此出发,Daniel Casasanto,Lera Boroditsky(2008)通过 6个心理实验证明:即使不使用语言,人们对时间持续性观念的判断也都借助于空间信息。在语言的刺激和反应之外,时间与空间的非对称性关系依然存在。由此,时间和空间的隐喻关系得以扩展到人类更广的范畴——距离对持续概念——的表征上去。结果表明,“人类接触不到的事物的心理表征,部分的、或许是通过人类最基本的身体经验(运动、理解)实现的”。从作者的措辞上,可以发现在人类更广的范畴领域里,这一研究并不足以说明任何的抽象域的心理表征都是通过具体的、身体经验领域的隐喻实现的。这将成为今后继续研究的方向之一。

六、反对的声音:空间无法完全表征时间

在时间由空间隐喻表征被一再重复和强调的形势下,Antony Galton(2011)发出了另类的声音。根据Murphy(1996)提出的结构相似观,通过论证得出时间与空间本质属性是不一致的,空间与时间之间这种不相对等的情况将会阻止空间隐喻对时间的表征。文中,作者列举了时间的主要属性,包括:延展性、线性、方向性和瞬时性(extension,linearity,direction,and transience)。在时间与空间的属性对比中,只有延展性是空间完全具备的属性。线性和方向性只是空间的一部分,而空间的瞬时性只有通过运动使得空间与时间发生关联才能获得,如,相对于飞逝而过的火车,火车所经过的区域具有了瞬时性。单纯的空间隐喻无法表征时间的瞬时性,所有表征时间瞬时性的隐喻只能从变化中获取。而这就无疑陷入了循环论证的圈子里。这可以通过以下运动的时间和运动的观察者的隐喻中得以证明:

运动的时间(MOVING TIME):

The passage of time

It came to pass

It’s been a long time coming

Water under the bridge

Time’s ever-rolling stream

Time flies

The following day

运动的观察者(MOVING EGO):

We’re approaching the end of the year

We’ve come a long way since the Middle Ages

We’ve put those troubles behind us

(Antony Galton,2011)

文中,作者表明:“时间的瞬时性是无法用单纯的空间隐喻来表征的。这一特性决定了时间是人类的一种基本的和不可分的经验特征,无法用任何其他的形式加以表征。”

七、简评

时间隐喻是一种复杂的心理现象,对它的研究有助于了解人类对时间的认知,从而了解人类对抽象领域的大脑认知机制。对时间-空间隐喻的研究有逐渐扩展的趋势,从语言层面扩展到非语言层面,由时间-空间层面扩展到距离-持续概念层面,进而到所有的具体-抽象概念层面。作为人类的一种认知机制有其普遍性的一面,更有其特殊性的一面,因此对时间-空间隐喻跨文化对比研究兴起。时间可否由空间隐喻来表征这一根本问题在研究深入进行的同时又浮出水面,成为一个值得思考的问题。对这一问题的研究有待于今后在理论和实证研究双方面的进一步探讨。

[1]Lakoff,G.,&Johnson,M.Metaphors we live by[M].Chicago,IL:University of Chicago Press,1980

[2]Boroditsky Lera.Metaphoric structuring:understanding time through spatial metaphors[J].Cognition 75,2000,(1):1-28

[3]Murphy Gregory L.On metaphoric representation[J].Cognition 60,1996,(2):173-204

[4]Murphy,G.L.Reasons to doubt the present evidence for metaphoric representation [J].Cognition,1997,62(1)

[5]Dedre Gentner and Arthur B.Markman.Structure Mapping in Analogy and Similarity[J].American Psychologist,1997,(1):45-56

[6]GentnerD.Structure-mapping:A theoretical framework for analogy[J].Cognitive Science,1983,7:155-170

[7]Clark,H.H.Space,time,semantics,and the child.In T.E.Moore,Cognitive developmentand the acquisition of language[M].New York:Academic Press,1973

[8]Rafael E.Nunez,Benjamin A.Motz&Ursina Teuscher.Time AfterTime:The Psychological Reality of the Eg-and Time-Reference-Point Distinction in Metaphorical Construals of Time[J].Metaphor and Symbol,21:3,133-146

[9]Bender,A.,Bennardo,G.,&Beller,S.Spatial frames of reference for temporal relations:A conceptualanalysis n English,German,and Tongan.In B.G.Bara,L.Barsalou,M.Bucciarelli(Eds.)[J].Proceedingsofthe Twenty-Seventh AnnualConference ofthe Cognitive Science Society,Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum,2005:220-225

[10]Boroditsky Lera.Does Language Shape Thought?:Mandarin and English Speakers'Conceptions of Time,Cognitive Psychology'2001,43(1):1-22

[11]Chen Jenn-Yeu.Do Chinese and English speakers think about time differently?Failure of replicating Boroditsky[J].Cognition 104,2007,(2):427-436

[12]Boroditsky,L.Do English and Mandarin speakers think differently about time?In B.C.Love,K.McRae,&V.M.Sloutsky (Eds.)[J].Proceedings of the 30th annual conference of the cognitive science society,Austin,TX:Cognitive Science Society2008:64-70

[13]Daniel Casasanto and Lera Boroditsky.Time in the mind:Using space to think about time”,Cognition 106,2008,(2):579-593

[14]Lera Boroditsky,Orly Fuhrman,and Kelly McCormick.Do English and Mandarin speakers think about time differently?,Cognition 118,2011,(1):123-129

[15]Boroditsky Lera.Chapter20-How Languages Construct Time[J].in Space,Time and Number in the Brain,San Diego:Academic Press,2011:333-341,http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123859488000207

[16]Jean-Christophe Sarrazin et al..Dynamics of Balancing Space and Time in Memory:Tau and Kappa Effects Revisited [J].Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance 30,2004,(3):411-430

[17]杨晓红,张志杰.时间隐喻中的空间参照框架[J].心理科学进展,2010,(18):1-9

[18]张建理,骆蓉.汉英空间-时间隐喻的深层对比研究[J].外语学刊,2007,(2):69-73

[19]刘丽虹,张积家.空间-时间隐喻的心理机制研究[J].心理学探新,2009,(3):32-36

[20]陈燕,黄希庭.时间隐喻研究述评[J].心理科学进展,2006,14(4):604-609

[21]杨晓红.空间时间概念隐喻的心理现实性[D].石家庄:河北师范大学硕士学位论文,2009