南海诸岛的土壤及其生态系统特征

2013-07-29龚子同张甘霖杨飞

龚子同,张甘霖,*,杨飞,

1. 土壤与农业可持续发展国家重点实验室(中国科学院南京土壤研究所),江苏 南京 210008;2. 中国科学院大学,北京 100049

中国是一个海洋大国,南中国海上的东沙、西沙、中沙和南沙四大群岛,就是中国先民所称的“千里长沙”、“万里石塘”,是海上的丝绸之路,也是南疆的屏障。中国南海有着独特的自然环境和丰富的资源,面对着浩瀚湛蓝的海洋和形如珍珠般星罗棋布于其上的岛礁,作为土壤工作者,在充满了自豪感的同时也意识到身上的一份责任,并深知研究南海诸岛土壤的重大意义,自20世纪上半页就开始不断地进行南沙群岛和西沙群岛土壤及其生态系统的研究。

1 南海诸岛土壤研究的历程

1.1 南沙群岛的首次土壤考察

1947年2月,应当时海军司令部之邀,前地质调查所派员调查南沙群岛资源,以谋开发,席连之奉命前往。这位出生于1917年,毕业于浙江大学的土壤学者,1947年3月24日由京赴沪,4月18日乘中业号军舰南航,经台湾高雄及广州两地补充给养,5月11日到达海南岛之榆林港,时值南中国海有一低气压,狂风暴雨,难以航行,候至18日雨过天晴,出海南航,至当月21日晚抵达目的地——南沙群岛最大的岛屿太平岛。

太平岛海拔2.5 m,东西长1350 m,南北宽350 m,狭长似海参,面积0.432 km2,地处赤道热带,土壤资源丰富,且多鸟粪磷矿,植物生长茂盛,可生长椰子、香蕉、木瓜,也可种植各种蔬菜。

因受军舰航程安排所限,席先生南沙之行耗时3个月,而实际工作只有2天。他利用短暂的时间,竭尽全力,踏遍全岛每一个角落。因该岛许多地方被珊瑚、贝壳砂覆盖,席先生命名那里的土壤为石质土(lithological soils),其下划分为若干土系,如南沙系、长岛系和太平岛系,以及鸟粪磷矿等。他采集了一批土壤和鸟粪磷矿标本,远涉重洋,带回北京。在这次考察基础上著有《广东南沙群岛土壤纪要》[1](附太平岛土壤图)。文章虽较简明,但这是一篇具有重要历史价值的早期土壤学文献。

1.2 西沙群岛土壤的初次考察

1947年春,同样应当时海军总司令部之邀,前地质调查所派员调查西沙群岛资源,以谋开发。陆发熹奉命前往。这位1912年10月出生,毕业于中山大学的土壤学者,1947年3月赴沪,4月4日搭乘中基军舰前往,同月22日抵达西沙群岛中之永兴岛,23日先在永兴岛工作,后在石岛及和五岛(东岛)工作。5月1日离岛经榆林港返广州。

陆发熹的考察以永兴岛为主。永兴岛是西沙群岛中最大的岛屿,约2.1 km2。该岛古名林岛(Wood Island),光复后,永兴舰最先抵此,遂改今名。陆先生命名该岛土壤为黑色石灰土和海滩冲积土,其下划分为若干土系,如林岛系与永兴岛系等。对土壤剖面描述甚祥,并绘有永兴岛和石岛的1:20000的土壤图。陆先生调查时岛上的鸟粪磷矿仅存1×105t左右,考察后著有《广东西沙群岛土壤及鸟粪磷矿》[2]一文。这是对西沙群岛最早的土壤学研究的重要文献。

1.3 西沙群岛土壤的详细考察

1974年1月西沙自卫反击战后,受到胜利的鼓舞,南京土壤研究所主动向中国科学院申请赴西沙考察。在广东省政府、广州军区的批准和支持下,龚子同、蒋柏藩、张绍德、吴志东和王振荣一行5人组成考察组,于同年11月上岛考察。这是继陆发熹27年后的又一次土壤考察。

这次考察的特点是,(1)时间长。不是短短的几天,而是长达2个月的实地考察,虽抵离主岛船只稍大,而岛际船只很小。风高浪大,曾经历台风,又屡遇险情。(2)范围广。先后考察了永兴岛、石岛、珊瑚岛、金银岛、琛航岛、晋卿岛和赵述岛等9个岛屿,大的有1.2 km2,小的只有0.2 km2,上岛后考察采样和制图是前所未有的。(3)专业性很强。运用了土壤学各学科手段,如土壤矿物、土壤微形态、土壤微生物、农业化学(特别是磷的农业化学)和土壤改良等知识和手段进行综合研究。

通过考察采集了大量土样、植物样品进行实验室分析,著有“我国西沙群岛土壤的鸟粪磷矿”等[3-4],对那里的富磷高钙的土壤首次命名为“磷质石灰土”,后被第2次土壤普查和教科书广泛采用。

1.4 南沙群岛土壤的又一次探索

20世纪90年代初,应邀参加“南沙群岛自然地理”考察和研究。由于研究所远离南沙,又无法直接上岛,困难显而易见。但龚子同、周瑞荣和刘良梧等人通过多种途径开展工作,终于克服了困难:首先,在该所标本库中找到了当年席连之所采集的5个剖面18个土样;其次,南海海洋研究所赵焕庭先生为他们提供了永暑礁人工菜园土、信义礁沙洲土壤、以及永暑礁和渚碧礁的雨水样;再次,搜集了不少南沙的新资料。以此为基础,我们开展了大量实验室为主的土壤专题研究。

20世纪40年代的土壤样本,限于当时的条件,只对4个样品进行了20个项目次的分析。而这次专题研究,对所采集样本进行了物理、化学、矿物组成,以及全套大量元素、微量元素和14C的测定。测定的项目次数以千计。

通过上述研究,我们对南沙群岛土壤有了进一步的了解,在此基础上不仅写了《南沙群岛土壤和土壤地理》等论文[5-8],而且在《Pedosphere》和《Scientia Geologica Sinica》上发表了文章[9-10],并在南海海洋生物国际会议上把我们的研究成果介绍到国外[11]。

2 土壤形成类型

2.1 成土条件

南海诸岛雨量丰沛,热量充足,无四季之分,平均气温26.5 ℃,年降雨量1500 mm左右,为赤道热带气候。岛上的岩石主要是第四纪珊瑚、贝壳碎屑灰岩和近期海浪堆积的珊瑚、贝壳碎屑砂。诸岛面积小,海拔低,仅数米或十多米。南海诸岛的鸟类,据初步调查有红脚鲣鸟等60余种,其中以红脚鲣鸟最多。过去此种鸟类极多,成千上万栖息于岛上,目前东岛仍有红脚鲣鸟与褐鲣鸟共居于麻枫桐林内,登高远望,宛如一片棉田。南海诸岛的植被,初步估计约有200余种,主要建群植物:乔木有白避霜花、海岸桐、海棠果等,灌木有银毛柴、草海桐、海巴戟、水芫花等,草本植物有锥穗纯叶草、盐地鼠尾草、厚藤、海马齿苋等,还有大量的栽培植物,主要是椰子和各种蔬菜。

2.2 成土过程

成土过程主要包括生物质积累和分解、盐渍和脱盐以及磷的富集和淋溶。

2.2.1 生物累积和分解

土壤形成的生物作用中,除植物的作用外,还有鸟类参加。土壤有机质质量分数一般在80~100 g·kg-1,在某些植被郁闭度大、鸟类活动频繁之地,可达170~300 g·kg-1,而林相遭破坏或植被差的土壤,土壤有机质质量分数不足50 g·kg-1,甚至更少。有机质在剖面中的分布表层高,随着深度增加而急剧减少。

2.2.2 盐渍和脱盐

每一个海岛都被无边的海水所环抱。海水、地下水、降雨还有植物都给岛上的土壤带来盐分,与此同时,在大量的降水作用下盐分不断淋失。在高温多雨的情况下,加上土壤质地疏松,因此,除滨海地区外,土壤含盐质量分数大部分≤1 g·kg-1。

2.2.3 磷的富集和淋溶

频繁的鸟类活动,使地表有大量鸟粪堆积。在高温多雨的情况下,鸟粪迅速分解,释放出大量磷酸盐,随着枯枝落叶腐解过程中产生的腐植酸一起下淋。虽然磷的移动性小,但在长期成土过程中也发生淀积,引起剖面分异。从西沙群岛的统计来看表层(A层)全磷(P2O5)质量分数为281.0~299.7 g·kg-1,淀积层(Bt层)为285.2 g·kg-1,即使母质层(C层)也有5 g·kg-1。

2.3 土壤特性

2.3.1 土壤颗粒

热带土壤的质地一般是比较黏重的。而南海诸岛土壤,由于其继承母质特点而质地很粗,大部分为砂壤土、紧砂土和松砂土,黏粒含量很低,只有百分之几,甚至不含黏粒。这些“砂”不同于石英砂,大部分系磨圆度很小的珊瑚、贝壳碎屑。南沙、中沙、西沙中的“沙”,反映了这里土壤的特点。

2.3.2 黏土矿物

热带土壤的黏土矿物以三水铝矿和高岭石为主,经X光衍射和电子显微镜鉴定,这里土壤的黏土矿物以水云母为主。

2.3.3 化学性质

热带高度风化的土壤酸性不含石灰,而岛上的土壤pH 8.5左右,CaCO3质量分数在30%~50%,最高可达90%以上。热带土壤中磷(P2O5)一般在1.0 g·kg-1左右,而这里土壤中的磷高达250 g·kg-1,土壤总磷中无机磷占80%~90%,无机磷中Ca-P占80%~90%,Ca-P中Ca10-P占90%~97%,是全国含磷最高的土壤(表1)。微量元素中Sr、B、Zn、Cu、Cd等元素含量较高。土壤中有效性P2O5、K2O和Zn比较高,有效性Mn、Fe、Mo、B含量较低。

2.3.4 土壤腐殖质

腐殖质组成与热带、亚热带石灰性土壤有相似之处。土壤腐殖质(有机质)与土壤交换量,有效Zn、Cu、B、Mn、Fe有正相关。

2.3.5 土壤微生物

土壤微生物总量比较高,细菌、放线菌和真菌的数量都不低,放线菌数量特别高,有的甚至超过了细菌的数量。在这种高磷土壤上,虽然以磷酸三钙为磷源,但分离了6株不同类型的磷细菌,并没有发现它们有很大的溶磷能力。

总之,这是一种高磷富钙的土壤,从国际化的中国土壤系统分类来看,它主要是富磷岩性均腐土和雏形土(图1)。此外,还有盐成土和砂质新成土[12]。

2.4 鸟粪磷矿

所分布的鸟粪磷矿,经X光衍射鉴定,可以判断这部分磷酸盐主要是以羟磷灰石形态存在。根据土壤薄片的微形态观察,这是一种似晶质的胶状磷灰石或可称为胶磷矿。成土过程中,大部分珊瑚、贝壳碎屑逐渐被胶磷矿所浸染、包被、部分交代以至完全交代(图2和图3)。

图1 西沙群岛土壤剖面 Fig. 1 A soil profile of Hsisha islands

图2 土壤中的胶磷矿膜 Fig. 2 Collophanite cutans in soil

图3 被胶磷矿交代的有孔虫 Fig. 3 Foraminifer that substituted for collophanite

2.5 土壤类型分布

表1 南海诸岛富磷岩性均腐土的一般化学性质 Table 1 General chemical properties of Phosphi-Lithomorphic Isohumisols in South China Sea Islands

土壤发育于大小不同的礁盘上,一出礁盘,水深一落千丈,最深可达5567 m。各岛一般均被砂堤所环抱,自礁盘而上即为不同厚度的砂堤,其外缘受海水影响为盐成土,内侧为砂质新成土,越过砂堤为不同磷含量的石灰性土壤。大部分岛屿呈椭圆形,如永兴岛、太平岛、金银岛和珊瑚岛等;晋卿岛和甘泉岛呈梨形;东岛和北岛则有东南向西北延伸。因此概括地说,南海诸岛土壤呈不对称的同心圆式分布,圆中心为鸟粪磷矿,向外依次为富磷岩性均腐土(磐状磷质石灰土)、磷质石灰性雏形土(磷质石灰土)、砂质新成土(砂土)和正常盐成土(盐土)(图4)。

图4 不对称的同心圆式土壤分布示意图 Fig. 4 A sketch of asymmetric concentric distribution of soils in a typical island

3 土壤生态系统及其保护

3.1 独特的富磷生态系统

研究发现,南海诸岛是一个独特的富磷生态系统。土壤是这个生态系统的纽带。

中国热带、亚热带土壤含磷一般不足1.0 g·kg-1,而南海诸岛土壤中的磷含量要高出其数倍至上百倍。鸟类活动是这个系统中的重要因素。南海诸岛上有大量的红脚鲣鸟等鸟类,海鸟以海洋中的鱼类为食,通过食物链和排泄物把海洋生物中所含的大量磷素带进海岛土壤。

土壤中高磷特性明显地反映在植物的化学组成上。一般热带植物含磷只有2 g·kg-1,而岛上植物含磷都在10 g·kg-1以上,一般说,其含量次序为咸水草>草本植物>灌木>乔木。其中,海马齿苋和西沙黄细心的含磷量可达21 g·kg-1以上。

土壤特性同时影响浅层地下水。海岛土壤浅层地下水磷素含量最高4.9 mg·L-1,最低0.2 mg·L-1(n=13),大气降水中也含有0.02 mg·L-1。

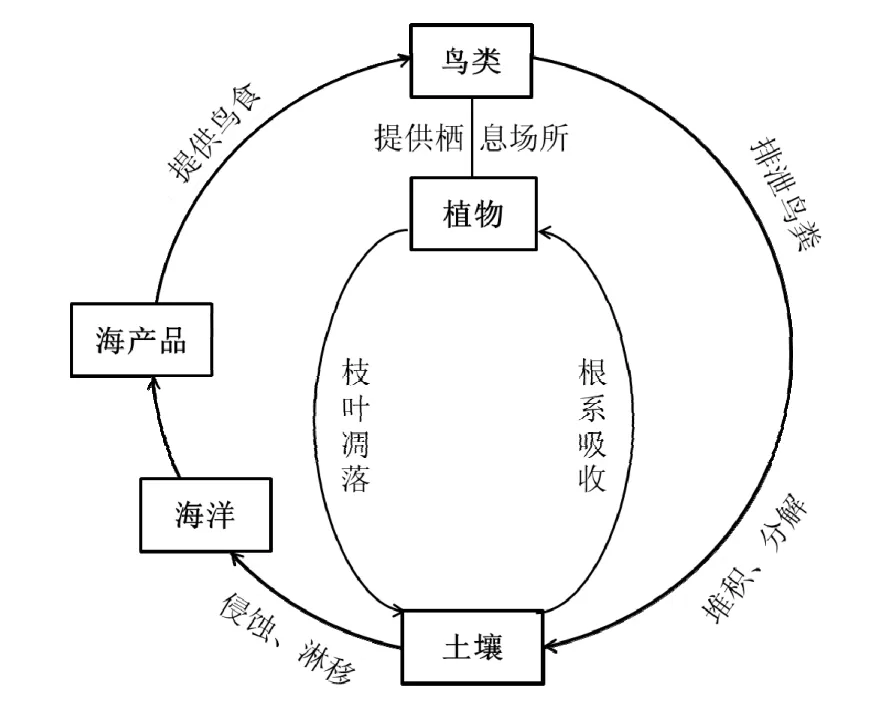

海洋是一个巨大容器,磷溶于水但不挥发,海洋中的磷由鱼类等水生生物富集,通过鸟类把水圈中的磷带到了生物圈,鸟类活动和植物的生长促进了在岩石圈上(珊瑚、贝壳碎屑)富磷土壤的形成,即在生物圈和岩石圈的相互作用下形成了土壤圈。在大气圈作用下,土壤圈中的磷发生淋溶,继而又进入水圈。这样形成了一个磷的生物地球化学循环。

图5 海岛生态系统中与富磷土壤形成相关的物质循环 Fig. 5 Material cycling on an island ecosystem in relation to island soil frmation

图6 海岛土壤剖面中磷的分布模式 Fig. 6 Phosphorus distribution patterns in typical island soils

地壳中的元素磷(P)为0.12%(重量克拉克值),位居元素中的第13位。而群岛上土壤中磷在所有元素中仅次于钙而居第2位。群岛土壤中的磷,像盐渍土中的盐分、红壤中的铁铝一样,在生物圈中起突出作用。假如把某一元素的过多或缺乏作为生物地球化学区域特征的话,那么群岛应是一个富磷的生物地球化学生态系统(图5),而有别于其他地区。岛上不同类型的土壤,由于成土时间不同,剖面中磷的分布模式存在较大差异(图6)。有趣的是,城市土壤生态系统也是一个富磷的生态系统,其形成过程与海岛生态系统有相似之处,只是在城市土壤生态系统中促使磷素循环和富集的是人类活动[13-14]。

3.2 生态系统中的土壤

土壤形成的物质基础是珊瑚、贝壳砂。珊瑚礁在波浪的作用下堆积了这些生物碎屑,当堆积物在涨潮不再被淹时即成沙洲。随着沙洲的扩大、地下水的积存且能生长植物即成岛屿,同时也形成了这个生态系统的纽带——土壤。一般认为土壤是不可再生资源,在南海诸岛由于有如下特点,土壤显得特别珍贵。

(1)面积很小。南海的面积数以百万km2计,在碧波浩渺的海洋上星散着200多个岛、礁、沙滩,而真正露出水面的岛屿与沙洲只有50多个,其中最大的为西沙群岛中的永兴岛(2.1 km2),而南沙群岛中最大岛屿为太平岛,仅0.432 km2。南海诸岛总面积大约也只有10多个km2,相当于大陆一个小镇。虽然南海诸岛在南海中似乎是“沧海一粟”,但面对着广阔的领海和经济区的划定,它的重要性是不可估量的。在这个意义上,南海诸岛土壤真是“寸土寸金”。

(2)形成时间长。珊瑚岛礁是由珊瑚的骨骼构成。从珊瑚虫到珊瑚碎屑,这是一个漫长的过程。即使在海鸟和植物生长作用下形成土壤,据14C断代,这里土壤的形成一般需要1000~2000年(表2)。

表2 中国南海诸岛不同土壤的14C年龄 Table 2 14C ages of different soils on the South China Sea Islands

(3)基础肥力不高。在良好的植被下土壤形成有机质(A)层,而岛的周边有很多没有A层、肥力较差的砂性土;在A层以下通常即为砂土。A层一经破坏,土壤肥力急剧下降。因土壤pH高、富含CaCO3,因而土壤缺乏有效态Fe、Mn、Mo、B等元素。

因此,要维护这个生态系统,首先要保护好土壤。

3.3 保护土壤生态系统的措施

一般土壤物质像空气一样只有使用价值而无交换价值。但在太平洋、印度洋一些珊瑚岛国上,土壤可以当作商品,因为当地土壤是一种稀缺资源。因此,我们建议:

(1)严禁侵占土地。香港土地有限,所以有很多人工垫海的举措和经验,与香港比,这里的土地更为稀缺,一些必要的建筑最好在礁盘上建设,机场跑道完全可以在沿海沙地上建造。应该向空中或海洋要地,并通过立法把保护土壤确定下来,破坏土壤无异于一种犯罪行为。

(2)鼓励人工造田。历来一些战士回家,带回的东西不尽相同,但有一样是相同的,他们带来了家乡的泥土,一方面可以造田,另一方面也可以改良土壤,特别是对这里的砂质石灰性土壤,如能掺入黏性的酸性土壤(如海南的铁铝土/砖红壤)更好。现有的鸟粪磷矿资源有限,不宜继续开采,应留作保护生态和改良土壤之用。

(3)保护现有的林木草地。随着旅游的开放,必然会有一些游客到来。建议有的岛屿可以开放,有的应建立自然保护区,以保持其原生态,如东岛,那里鸟类颇多,如果游客蜂拥而至,可能驱散鸟群。在开放的岛上也应以木板或沙子建立参观通道,不能随便进入林子和践踏草地,以利于林木、蔬菜的生长。为了弥补土地的不足,可以采用水培技术以扩大蔬菜生产。

综观上述的考察,这些考察均集中在抗战胜利后、1974年西沙自卫反击战后以及1988年中越海战以后展开的,可见我们对海岛的考察研究不仅只是学术研究,更有重要的国防意义。

如果我们在建设海岛、保卫海岛的同时,保持南海诸岛上以土壤为纽带的生态系统,那么我们就可以把一个个岛屿都打造成像一艘艘永不沉没的航空母舰一样,守卫我们的南海,在建设生态系统的同时保卫国防和维护世界的持久和平。

[1] 席连之. 广东南沙群岛土壤纪要[J]. 土壤季刊, 1947, 6(3): 77-80.

[2] 陆发熹. 广东西沙群岛土壤及鸟粪磷矿[J]. 土壤季刊, 1947, 6(3): 67-76.

[3] 中国科学院南京土壤研究所考察组. 南海诸岛土壤和鸟粪磷矿[J]. 土壤, 1976 (3):125-131.

[4] 中国科学院南京土壤研究所西沙群岛考察组. 我国西沙群岛土壤和鸟粪磷矿[M]. 北京: 科学出版社, 1977: 1-65.

[5] 龚子同, 周瑞荣. 南沙群岛的富磷岩性均腐土[J]. 土壤学报, 1995, 32(S1): 69-80.

[6] 龚子同, 周瑞荣, 刘良梧. 南沙群岛土壤和土壤地理, 南沙群岛自然地理[M]. 北京:科学出版社, 1996:232-257.

[7] 龚子同, 刘良梧, 周瑞荣. 南海诸岛土壤的形成和年龄[J]. 第四纪研究, 1996 (1): 88-95.

[8] 龚子同, 黄标, 周瑞荣. 南海诸岛土壤的地球化学特征及其生物有效性[J]. 土壤学报, 1997, 34(1): 10-27.

[9] GONG Zitong, LIU Liangwu, ZHOU Ruirong, et al. Soils in Islands of South China Sea and their ages[J]. Scientia Geologica Sinica, 1995(S): 247-250.

[10] GONG Zitong, HUANG Biao. Geochemical characteristics of soils in Islands of South China Sea[J]. Pedosphere, 1995, 5(4): 333-342.

[11] GONG Zitong, ZHANG Ganlin. Formation and evolution of soils on South China Sea Island[C]//The Marine Biology of South China Sea. Hong Kong: Hong Kong University Press, 1988: 175-184.

[12] 龚子同, 张甘霖, 陈志成. 土壤发生与系统分类[M]. 北京: 科学出版社, 2007:1-126.

[13] 张甘霖. 城市土壤的生态服务功能演变与城市生态环境保护[J]. 科技导报, 2005,23(3): 16-19.

[14] YUAN Dagang, ZHANG Ganlin, GONG Zitong, et al. Variations of soil phosphorus accumulation in Nanjing, China as affected by urban development[J]. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2007, 170(2): 244-249.