用于测定汽油中甲基苯胺类化合物含量的气相色谱-质谱法

2013-07-19徐董育黄开胜周永生

赵 彦,徐董育,黄开胜,周永生

(深圳市计量质量检测研究院,广东 深圳518131)

正常生产的汽油中甲基苯胺类化合物含量较低。甲基苯胺类化合物(包括N-甲基苯胺、对甲基苯胺、邻甲基苯胺、间甲基苯胺、N,N-二甲基苯胺)通常作为抗爆剂添加到汽油中以提高汽油的辛烷值[1-2],但存在使汽油烃类自氧化、自身生成胶质和有色物质等缺点,是造成油品的不安定指标(如胶质含量或诱导期)不能达标的因素之一[3]。同时,甲基苯胺类化合物在燃烧过程中还会产生大量的氮氧化物(NOx),严重污染大气环境[1]。因此有必要对汽油中甲基苯胺类化合物的检测进行研究,为监测汽油中甲基苯胺类抗爆剂和评价汽油环保性能提供有效的检测方法。

国内外关于汽油中甲基苯胺类化合物检测方法的报道较少,有部分文献报道了甲基苯胺类化合物的成分分析、以空气及柴油为基体的相关化合物的检测,检测方法包括气相色谱法、液相色谱法和气相色谱-质谱(GC-MS)法[4-8]等。另外也有人[9-12]研究了石油产品中含氮化合物的相关检测方法,Briker等[13]采用固相萃取技术将催化裂化原料中的含氮化合物与烃类化合物分离,采用气相色谱-原子发射光谱法及气相色谱-质谱法测定了其中的含氮化合物浓度。Mao等[14]采用液-液色谱分离技术分离了巴西石油馏分中的含氮化合物,采用液相色谱-质谱法对含氮化合物进行了定性分析。目前,专门针对汽油中甲基苯胺类化合物的准确定性、定量分析的研究尚未有报道。本课题建立汽油中甲基苯胺类化合物的分析方法(专利申请号2012101875317),优化酸萃取剂的浓度和色谱柱的类型,考察方法的加标回收率和重现性,并确定方法的检出限。

1 实 验

1.1 试样、试剂

试样:93号、97号车用汽油,由深圳某贸易发展有限公司提供。

试剂:邻甲基苯胺、对甲基苯胺、间甲基苯胺、N-甲基苯胺、N,N-二甲基苯胺,纯度大于99%,均由美国Chemservice公司生产;二氯甲烷、正戊烷、盐酸、氢氧化钠,分析纯,均由国药集团生产。

1.2 标准溶液的配制

分别准确称取邻甲基苯胺、对甲基苯胺、间甲基苯胺、N-甲基苯胺、N,N-二甲基苯胺各100.0 mg,放置于100mL容量瓶中,用二氯甲烷定容至刻度,制得质量浓度为1 000mg/L的上述甲基苯胺类化合物的混合物标准储备溶液,进样前,根据需要将储备液稀释至合适的浓度。

1.3 汽油中甲基苯胺类化合物的萃取

汽油中含有多种烃类化合物,如采取GC-MS直接进样方式,烃类化合物会干扰甲基苯胺类化合物的测定,不能准确定性、定量。本课题采取酸液萃取汽油中甲基苯胺类化合物的方法,即:准确取油样100.0mL于250mL分液漏斗中,加入10mL盐酸溶液(盐酸/水体积比为1/9),振荡萃取20min,静置分层约5min后,分出酸液,再重复上述步骤萃取1次,合并萃取液,油相每次用大约10mL的蒸馏水淋洗3次,合并水相至酸液相。酸液用适量正戊烷(酸液与正戊烷体积比为2∶1)在分液漏斗中震荡洗涤2次,每次震荡洗涤时间大约为2min,将酸液中残留的油相洗去,用1.0 mol/L的NaOH溶液将酸液中和至中性,中和后的溶液用适量CH2Cl2在分液漏斗中震荡萃取2次,每次震荡时间5min左右,合并CH2Cl2萃取液溶液至250mL分液漏斗中,加适量的蒸馏水,洗去中和产生的盐分(一般洗1次即可),收集分液漏斗下层CH2Cl2相至100mL容量瓶中,定容,混匀,取样,进行GC-MS测量。

1.4 仪器及实验条件

仪器:Perkin Elmer Clarus600四极杆质谱仪,配电子压力控制(EPC)的分流/不分流进样口和电子轰击离子源(EI源),NIST质谱图标准检索谱图库。

色谱条件:色谱柱DB-1MS;进样口温度200℃;分流比20∶1;程序升温,在初始温度60℃下保持40min,以40℃/min的升温速率升至200℃并保持3min;载气流速0.8mL/min。

质谱条件:电离方式EI,电子能量70eV;离子源温度200℃;溶剂截除时间0~3.0min,扫描离子范围(m/z)40~200;扫描速率0.5次/s,全扫描模式(SCAN)定性,选择离子检测模式(SIM)定量[N-甲基苯胺(m/z=107)、对甲基苯胺(m/z=107)、邻甲基苯胺(m/z=107)、间甲基苯胺(m/z=107)、N,N-二甲基苯胺(m/z=120)]。

2 结果与讨论

2.1 实验条件的优化

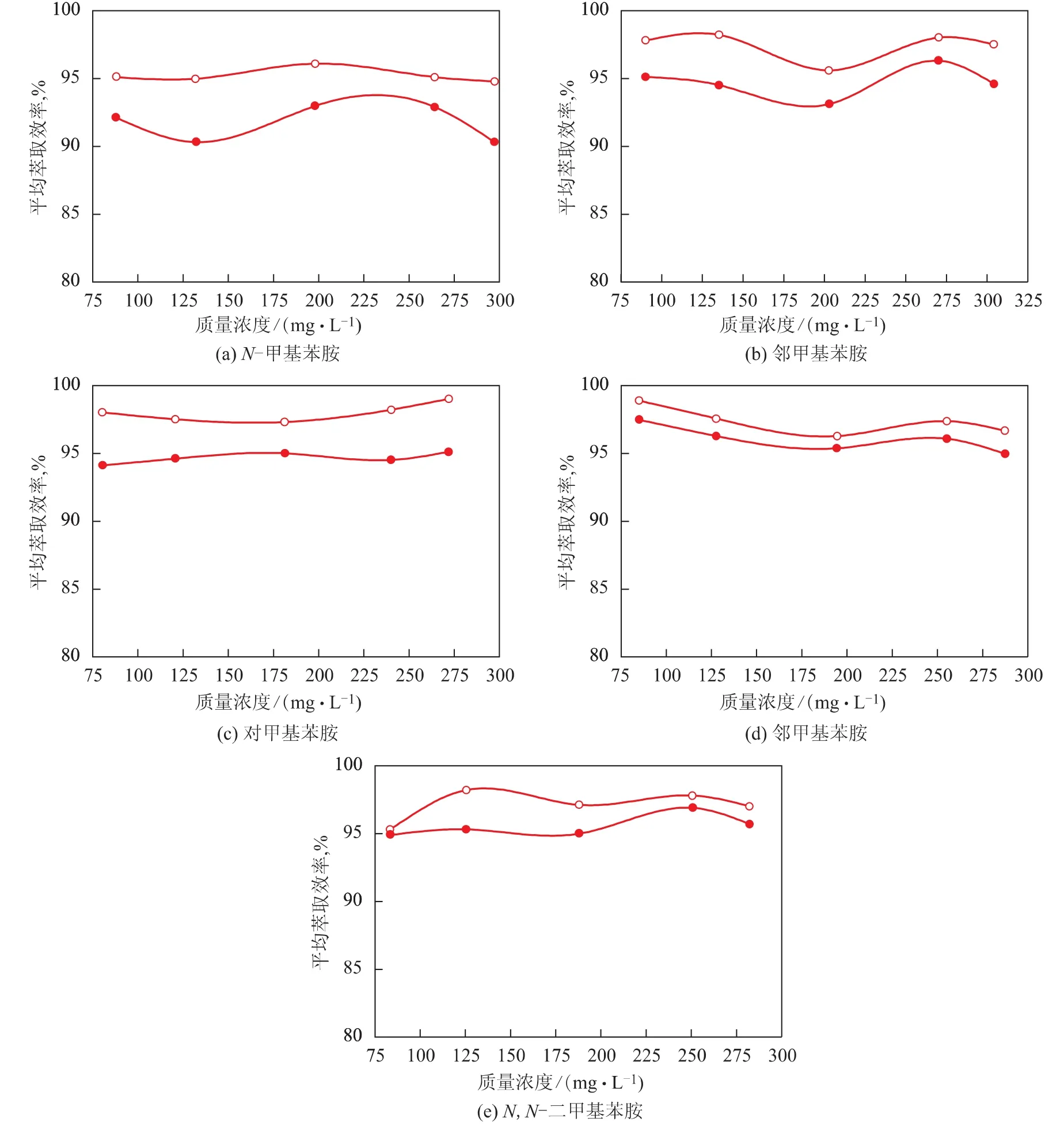

2.1.1 萃取剂浓度的确定 梁咏梅等[3]的研究表明,低浓度盐酸能够萃取出汽油中含氮化合物,高浓度盐酸对萃取效果没有影响。本课题采用5%(φ,下同)和10%盐酸溶液对不同浓度加标样品进行回收萃取实验,以确定低浓度盐酸萃取溶液的浓度,结果见图1。从图1可以看出,5%和10%盐酸溶液均对汽油中甲基苯胺类化合物有良好的萃取效果,对于50~350mg/L浓度范围内的甲基苯胺类化合物,10%盐酸溶液的平均萃取效率在95%以上,而5%盐酸溶液的平均萃取效率仅为90%~95%。因此确定萃取液盐酸溶液中盐酸的体积分数为10%。

2.1.2 色谱柱的选择 以CH2Cl2为溶剂配置100mg/L的甲基苯胺类化合物作为试样,结合甲基苯胺类化合物的性质,参考文献[12]的柱温流速,考察 DB-35MS(规格为30m×0.25mm×0.25μm)和DB-1MS(规格为30m×0.25mm×0.25μm)毛细管色谱柱对分离效果的影响,结果见图2和图3。从图2和图3可以看出,DB-35MS毛细管色谱柱未能分离对甲基苯胺和邻甲基苯胺,而DB-1MS毛细管色谱柱较好地分离了甲基苯胺类化合物。因此,确定DB-1MS毛细管色谱柱为分离柱。

2.2 汽油中甲基苯胺类化合物的酸处理技术

汽油中烃类化合物的干扰导致无法直接采用GC-MS对汽油中的甲基苯胺类化合物进行准确定性、定量分析,尤其当甲基苯胺类化合物的含量偏低时,定性、定量检测几乎无法完成。甲基苯胺类化合物属于碱性含氮化合物,因此采用酸萃取技术提取目标化合物,然后利用GC-MS标准物质的保留时间、质谱图以及NIST谱图库,对汽油中甲基苯胺类化合物进行定性、定量分析,这样可以保证低含量的甲基苯胺类化合物的准确分析。未经酸处理和经过酸处理的汽油中甲基苯胺类化合物总离子流图谱分别见图4和图5。从图4和图5可以看出,经过酸处理的汽油中甲基苯胺类化合物的谱图杂质干扰峰完全消除,谱峰不受汽油基体干扰,峰型正态分布,保证了定性、定量分析结果的准确、可靠。

2.3 加标回收率

在汽油中准确添加甲基苯胺类化合物,配制成一定浓度的测试溶液,按照本实验方法进行测定,平行测定4次,结果见表1。从表1可以看出,在100~300mg/L的浓度范围内,甲基苯胺类化合物的回收率为85%~103%。本实验中出现部分回收率低于90%的现象,与样品的萃取操作损失有关,因此,实验人员必须小心操作以提高回收率。

图1 不同浓度盐酸溶液对甲基苯胺类化合物的平均萃取效率

图2 DB-35MS色谱柱分离甲基苯胺类化合物的总离子流图

图3 DB-1MS色谱柱分离甲基苯胺类化合物的总离子流图

图4 未经酸处理的汽油中甲基苯胺类化合物总离子流图

图5 经10%盐酸溶液处理的汽油中甲基苯胺类化合物总离子流图

表1 甲基苯胺类化合物的加标回收率

2.4 重现性和检出下限

在选定的实验条件下,对含有甲基苯胺类化合物的汽油样品进行重现性试验,平行测定7次,样品中甲基苯胺类化合物浓度的相对标准偏差见表2。从表2可以看出,甲基苯胺类化合物浓度的相对标准偏差不大于2.5%,说明测定结果有较好的重现性。

表2 汽油中甲基苯胺类化合物的重现性测定结果

当信噪比为3时,甲基苯胺类化合物的检出下限为1.0mg/L,能满足汽油中甲基苯胺类化合物的定量分析要求。

3 结 论

建立了测定汽油中甲基苯胺类化合物含量的GC-MS法。该方法采用酸提取技术,经毛细管色谱柱分离,以GC-MS选择离子方式进行外标法定量。以10%(φ)盐酸溶液为萃取剂,采用DB-1MS毛细管柱分离,在100~300mg/L的质量浓度范围内,平均回收率为85%~103%;重现性试验的相对标准偏差均不大于2.5%;当信噪比为3时,甲基苯胺类化合物的检出下限为1.0mg/L。该方法准确、重现性好、检出下限低。

[1]刘玲.N-甲基苯胺汽油抗爆剂综述[J].石油库与加油站,2011,20(3):32-34

[2]靳明.苯胺类化合物的电子转移性质及抗爆机理研究[D].山东曲阜:曲阜师范大学,2004

[3]梁咏梅,刘文惠,史权,等.重油催化裂化汽油中含氮化合物的分析[J].分析测试学报,2002,21(1):84-86

[4]杨保民,刘明泓,仓公敖,等.高效液相色谱法测定空气中苯胺和N-甲基苯胺的研究[J].实用预防医学,2008,15(4):1226-1228

[5]阮小林,吴邦华,吴川,等.气相色谱测定工作场所空气中二甲基苯胺[J].分析化学,2009,37(10):1555

[6]刘俊峰,姜鹏,彭良福.碳酸二甲酯法合成N,N-二甲基苯胺的研究[J].湖南科技大学学报(自然科学版),2011,26(3):91-94

[7]史权,徐春明,赵锁奇,等.催化柴油中芳胺类化合物组成分析[J].分析测试学报,2004,23(5):100-102

[8]杨永坛.催化柴油中含氮化合物类型分布的气相色谱分析方法[J].色谱,2008,26(4):478-483

[9]魏道圃,罗会堂,杨艳菊.N,N-二甲基苯胺气相色谱分析[J].河南化工,2005(10):46

[10]刘长久,张广林.石油和石油产品中非烃化合物[M].北京:中国石化出版社,1991:382-490

[11]闫峰,任素华,蒋林时,等.汽油中碱性氮的脱除[J].抚顺石油学报,1999,19(1):28-31

[12]杨永坛,吴明清,王征.气相色谱-氮化学发光检测法分析催化汽油中含氮化合物类型的分布[J].色谱,2010,28(4):336-340

[13]Briker Y,Ring Z,Iacchelli A,et al.Miniaturized method for separation and quantification of nitrogen species in petroleum distillates[J].Elsevier Science,2003,82(13):1621-1631

[14]Mao J,Pacheco C R,Traficante D D,et al.Identification and characterization of nitrogen compounds in Brazilian diesel oil by particle beam LC-MS[J].Elsevier Science,1995,74(6):880-887