一种改进的中继节点选择方案

2013-06-10蔡融文孙恩昌张延华

蔡融文,孙恩昌,张延华

(北京工业大学 电子信息与控制工程学院,北京 100124)

0 引 言

第三代移动通信伙伴计划(3GPP)成立于1998年12 月,是一个有合作协议的标准化组织。随着移动通信的快速发展,为了满足新型业务需求,3GPP标准组织在2004 年底启动了长期演进(LTE)技术的标准化工作。整个LTE 系统由核心网﹑基站和用户设备三部分组成。其下行传输方案采用传统的正交频分复用(OFDM)技术[1]。上行链路采用带循环前缀(CP)的单载波频分多址(SC-FDMA)[2]。

协作通信作为未来无线通信提高频谱效率的关键技术之一,近年来受到广泛关注。其核心思想为:在多用户通信环境中,各邻近节点之间按照一定方式共享彼此的天线进行协作发送,从而产生一种类似多天线发送的虚拟环境,获得空间分集增益,提高系统的传输性能。协作通信的思想可以追溯到20世纪70 年代,基本的三节点(源节点,中继节点和目的节点)通信模型首次被提出。21 世纪初,Laneman 提出并分析了协作中继系统的四种常用协议,包括放大转发﹑译码转发﹑选择性中继和增量中继等[3]。Sendonaris 等人提出了用户协作分集的概念,给出了两用户互为协作中继节点的系统模型及其性能分析[4]。当协作中继系统存在多个可用的中继节点时,如何选择节点来提高传输的可靠性是非常重要的。大多数中继节点选择算法可以分为两类,一类是基于瞬时信道状态信息[5]等,另外一类是基于地理位置[6]、网络拓扑结构或传播路径损耗信息。

1 LTE 上行协作传输系统模型

1.1 上行链路直接传输方案

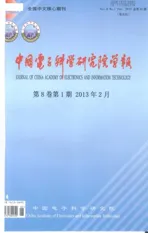

SC-FDMA 成为LTE 物理层上行传输技术之一,其原因主要在于它可以有效降低峰值平均功率比[7],从而有效地降低用户终端功率消耗,避免使用昂贵的线性功率放大器,降低了手机成本。此外还具有良好的抗多径衰落性能﹑高的频谱利用效率、实现复杂度低﹑灵活的带宽配置等优点。SCFDMA 系统结构如图1 所示,发射端的输入数据块包含N 个复数调制符号,经过N 点DFT 转化成N个频域符号,之后经过子载波映射实现频域扩展。然后通过M 点IDFT 变换到时域,经过这样的处理得到时域的单载波串行数据。在接收端,完成互逆的操作,并且在频域完成均衡处理。发送端经过IDFT 后的时域信号还要进行加循环前缀(CP)的处理,这样可以消除由于多径传播引起的符号块间干扰。加窗的作用是通过脉冲整形滤波来削减带外辐射,一般采用升余弦滤波器。在接收端,信号经过DFT 转换到频域后进行子载波分离。由于SC-FDMA 是单载波传输方式,信号受到多径影响会产生码间干扰,需要接收端在频域进行均衡处理。IDFT将均衡后的信号转换到时域后进行检测和星座解调,最终得到信息数据。

图1 SC-FDMA 系统模型框图

1.2 协作传输系统模型

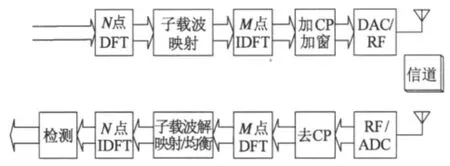

选定一个移动终端作为发射端,它与基站的距离为R,所选区域如图2 所示,是以R 为半径的圆形区域。在某一时间段内,可能仅有部分移动终端有通信需求,因而区域中其他的移动终端处于空闲状态。这些空闲的移动终端可以作为候选的中继节点,设有K(K =10)个中继随机分布在这个圆形区域内。

图2 LTE 协作网络布局

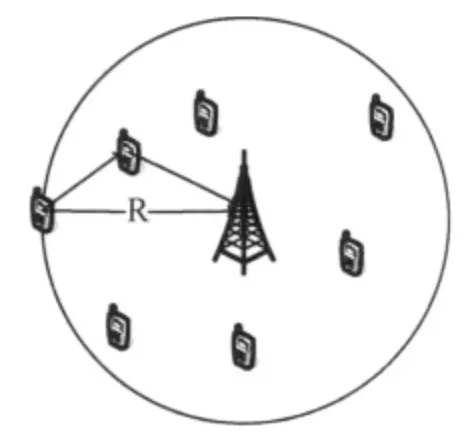

协作传输的过程分为两个阶段[8],如图3 所示。阶段1,源节点向基站和中继发送自己的信息。基站和中继接收到的信息分别为ys,d和ys,r,可以写为

式中,P0是源的发送功率;x 是发送的信息符号;ns,d和ns,r是加性噪声,为零均值且方差为N0的复高斯随机变量。hs,d和hs,r分别是源节点到基站和源节点到中继的信道系数。

图3 单中继协作通信模型

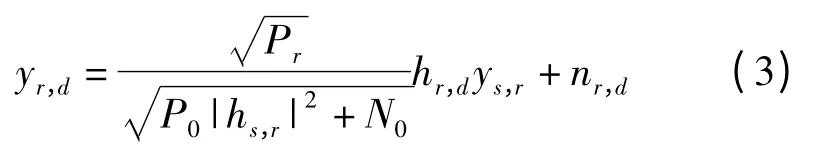

对于放大转发协议,中继在阶段2 将接收到的信号放大并以发送功率Pr转发给基站。基站在阶段2 接收到的信号为

式中,hr,d是中继到目的的信道系数;噪声nr,d是零均值且方差为N0的复高斯随机变量。

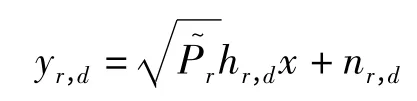

对于译码转发协议,在阶段2 如果中继能够译码正确,则以发送功率P2将译码符号转发给目的端,否则中继不发或保持空闲。此时基站在阶段2接收到的信号为

2 路径损耗选择算法及改进

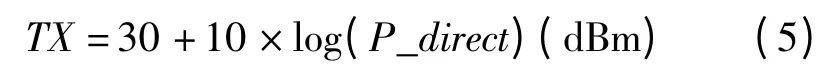

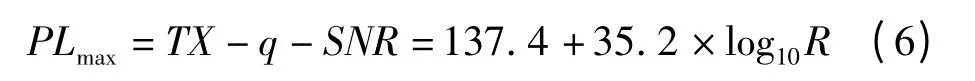

首先,给出路径损耗模型的数学表示,利用Okumura-Hata 传播模型模拟城市宏蜂窝(Urban macrocell),系统热噪声用q 表示

其中W 为传输带宽,且W =10 MHz。假设传输总功率为P_direct(W),归一化P_direct=1(W),将传输功率单位转化为dBm

则源到基站之间的最大路径损耗PLmax为

根据不同的SNR 可以确定移动终端和目的节点之间的距离R。

传统的基于路径损耗的三种中继选择方案,分别为总路径损耗最小(MTP,minimum total pathloss)方案、最大路径损耗最小(LMP,least maximum pathloss)方案和第二跳路径损耗最小(MRP,minimum relaying hop pathloss)方案。

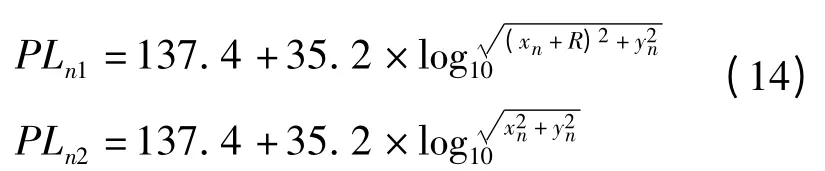

设沿第n 条路径的源到中继节点(第一跳)的路径损耗为PLn1,中继节点到基站(第二跳)的路径损耗为PLn2,其中n∈K。

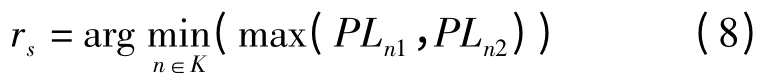

rs是所选择的路径,则基于路径损耗的三种中继选择方案如下。

(1)Minimum Total Pathloss(MTP)方案

(2)Least Maximum Pathloss (LMP)方案

(3)Minimum Relaying Hop Pathloss (MRP)方案

V.Streng[10]等人已研究出,相比MTP 和MRP方案,在LMP 方案下,系统性能最佳。

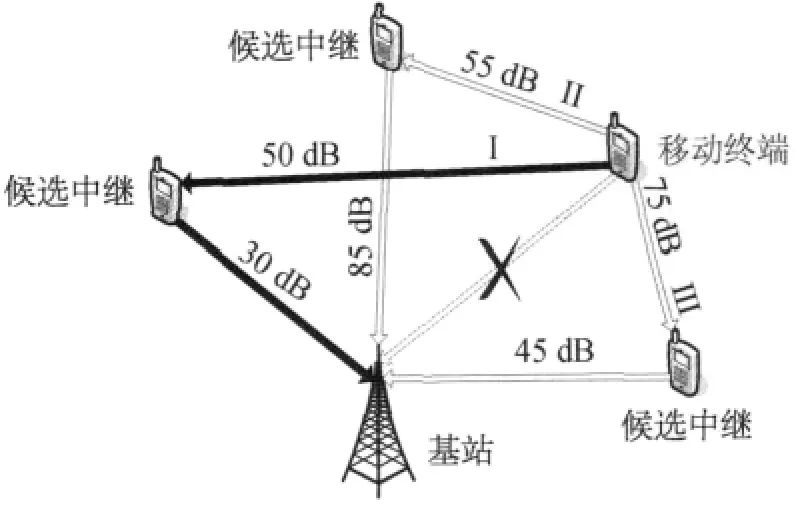

基于最大路径损耗最小(LMP)方案的三条可能路径,如图4 所示。箭头上的数值代表该段路径损耗值。由图知路径I、II、III 两跳之中最大值分别为50 dB、85 dB、75 dB,显然路径I 的最大值最小,因此通过式(8)得出,路径I 为最佳路径。

图4 基于最大路径损耗最小方案的中继选择

然而,传统的LMP 算法有着明显的不足,针对图4 中最佳路径I 来进行分析。增加两条新的可能路径IV(PLn1=30 dB,PLn2=50 dB),V(PLn1=50 dB,PLn2=40 dB),如图5 所示。

图5 最大路径损耗最小方案下的三条可能路径

这三条路径的最大路损均是50 dB,此时,传统的LMP 算法无法再选取出最佳的中继节点。

传统最大路径损耗最小算法的缺点就是:如果网络中闲散候选用户比较多,在同一时刻,可能存在多条路径同时满足两段路损的最大值最小;其次,一次协作传输过程中PLn1和PLn2共同影响着传输质量,在有多条路径满足LMP 的情况下,有的中继第二跳路损太大,而有的中继总路损太大。如果中继与源节点距离太小,会降低中继对信号路损的补偿作用,基站在对应路径的接收信号信噪比较低;如果总路损太大,势必影响协作通信增益的提升。

就图5 中三条路径而言,一方面,对比路径V,路径I 和IV 有着最小的总路损;另一方面,对比路径VI,路径I 有着第二跳路损最小。很明显,路径I对应的中继是最佳中继节点,在满足LMP 条件下,它的总路损最小,而且PLn2最小。

为了解决传统LMP 算法的不足,并且从候选节点中选出最佳中继,提出了一种改进的LMP 算法,如式(10)所示。改进的LMP 算法不仅考虑到了整个链路的总路损还考虑到了第二跳路损。

改进后的算法有两个优点,首先,当很多路径同时满足最大路损最小时,可以从中选择出总路径最小的那个中继节点。其次,在既满足最大路损最小又满足总路径最小时,可以选出第二跳路损最小的那个中继节点。很好地解决了传统LMP 算法的不足。

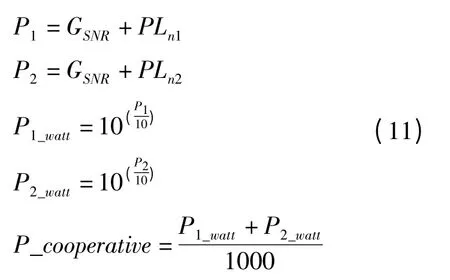

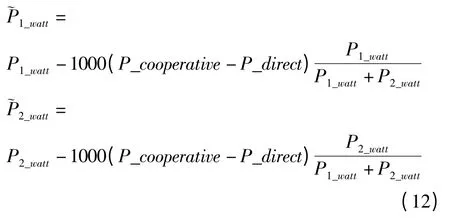

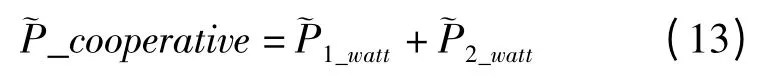

为了公平比较协作传输与直接传输的系统性能,对协作传输过程中,源端与中继端的总功率也进行归一化。

式中,GSNR表示信噪比增益;P_cooperative 表示协作传输链路的总功率。如果P_cooperative 超过1 W,则为了比较的公平性,源端和中继端的发射功率按同比例下降

3 算法仿真结果及分析

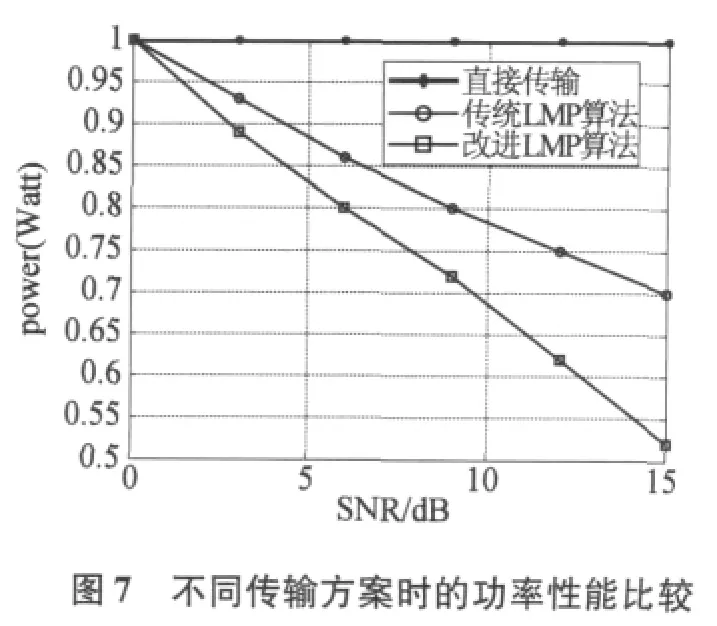

在这一小节,将对LTE 上行链路进行仿真,实现无中继节点的直接传输,并在此基础上引入中继节点、通过基于传统及改进的路径损耗中继选择算法选取最优节点来实现协作传输。并从两个部分对仿真结果进行比较分析。首先给出上述算法基于系统误码率的仿真分析,如图6 所示;然后给出用户消耗功率情况的仿真分析,如图7 所示。

在图1 系统模型下,假设基站所在位置的坐标为(0,0),则源节点的坐标为(-R,0);那么中继节点的位置可由矩阵A 表示A =[x1x2…xn…x10;y1y2…yn…y10]。在一次协作通信信息过程中,源和中继节点保持位置不变。计算出PLn1和PLn2分别为

系统仿真参数见表1。

表1 仿真参数设置

为了公平地比较这三种传输方案,将用户消耗总功率进行归一化。图6 的仿真结果表明,在中继节点的帮助下,系统传输的可靠性明显提高。单中继上行链路协作传输的系统误码率性能显著优于直接传输,当BER 在10-2附近时,协作传输可以实现6 dB 的SNR 增益。相比传统LMP 算法,改进的LMP 算法的误码率性能进一步提高。在高信噪比的情况下,改进算法的优势更明显。例如,系统误码率保持在10-3的情况下,改进LMP 算法比传统LMP算法多可获得2.5 dB 的SNR 增益。

从图7 无协作SC-FDMA 和单中继协作SC-FDMA 传输方案过程中,用户消耗功率的具体情况可以看出,协作传输过程中源节点和中继节点消耗的总功率小于直接传输过程中源节点用户消耗的功率。结合图6,得到的结论,协作传输系统的误码率明显低于直接链路传输。综合以上两点可以说明,协作通信在降低了系统误码率的同时,节约了功率的使用。也就是说,协作通信可以提高用户的待机时间和功率效率。相比传统LMP 算法,改进后的LMP 算法结合功率比例调配在信噪比为15 dB 的时候,可以节省将近0.2 W 的功率消耗。综上所述,无论是在系统误码率性能还是在系统消耗功率情况下,所提算法均优于传统LMP 算法。

4 结 语

在Matlab 环境下,对LTE 上行链路进行仿真,实现了无中继节点的直接传输。接着引入中继节点并通过传统LMP 算法选取最优中继完成协作传输。相比直接传输,协作通信明显提高系统性能。然后对传统LMP 算法进行改进,并结合功率分配,提出了一种新的选择方案。改进后的LMP 算法无论是从系统误码率还是用户消耗功率都得到了明显改善。

[1]MD MASUD RANA,JINSANG KIM,WON-KYUNG CHO.Low Complexity Downlink Channel Estimation for LTE Systems[C]. in Proc. 12th Intenational Conference on Advanced Commun. Technologyon,2010:1198-1202.

[2] CHAO ZHANG,ZHAOCHENG WANG. Frequency Domain Decision Feedback Equalization for Uplink SC-FDMA[J].IEEE Transactions on Broadcastig,2010,56(2):253-257.

[3]LANEMAN J NICHOLAS,TSE D N C,WORNELL G W.Cooperative Diversity in Wireless Networks:Efficient Protocols and Outage Behavior[J]. IEEE Transactions on Information Theory,2004,50 (12):3062-3080.

[4] ANDREW SENDONARIS,ERKIP E,AAZHANG B. User Cooperation Diversity[J]. IEEE Transactions on Communications,2003,51(11):1927-1948.

[5]季彦呈. 无线中继系统中的协作传输和资源分配研究[D]. 西安:西安电子科技大学,2011.

[6]陈碧蓉,张静,董建萍.利用地理位置的中继选择及功率分配[J]. 上海师范大学学报(自然科学版),2011,40(3):249-253.

[7]SEUNG HEE HAN,JAE HONG LEE.An Overview of Peak-To-Average Power Ratio Reduction Techniques for Multicarrier Transmission[J]. IEEE Wireless Communications Magazine,2005,12(2):56-65.

[8]K J RAY LIU,AHMED K SADEK.Cooperative Communications and Networking[M]. New York:Cambridge University Press,2009.

[9]郭冬梅. 无线通信中分集合并技术的研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工程大学,2010.

[10]SRENG V,YANIKOMEROGLU H,FALCONER D D.Relayer Selection Strategies in Cellular Networks with Peerto-Peer Relaying[C].IEEE Vehicular Technology Conference 2003:1949-1953.