理论反思与实践求证:保证人责任与资格新探——保证人责任与资格的社会认知调查报告

2013-06-07周进

周 进

(贵州师范大学 法学院,贵州 贵阳 550001)

随着我国社会经济的发展,合同的订立和履行日益需要保证人这个第三方力量来保障合同的安全性,而我国关于保证法律规则的制定主要是以西方语境为背景借鉴移植而来的,缺少与我国独特国情的联系。近几年来,随着我国保证人难觅的现状越来越严重,学术界也开始反思我国的保证法律制度的建设以西方法律马首是瞻显得过于急功近利,转而将更多的研究视角立足于我国的现实社会,并取得了丰硕的理论成果。学者们指出:在保证法律规则中,法律对保证责任与保证人资格的规定尚有缺陷,是保证人难觅的一个重要原因。继此提出了很多如何改善该制度的见仁见智的建议,这些研究成果无疑各有其意义,但基本上属于一种法学规范理论研究,尚需实践中的进一步证实。因此本文尝试采取社会学社会调查的方法来对社会民众对保证责任与保证人资格的认知情况进行调查。

一、理论研究现状:保证人责任与资格的法律规定之缺陷

1.理论反思:法律对保证责任严格规定的缺陷

“保证责任是保证法律关系的核心问题”[1],保证责任适中是保证人制度能否深入民心的重要支撑。而我国理论界早已指出:我国法律对保证责任的规定过于严格,不利于保证人的利益保障,是导致保证人难觅的重要原因之一。我国《担保法》第六条规定:“本法所称保证,是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。”《担保法》第二十一条规定:“保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的,按照约定。”“当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。”《担保法司法解释》第十三条规定:“保证合同中约定保证人代为履行非金钱债务的,如果保证人不能实际代为履行,对债权人因此造成的损失,保证人应当承担赔偿责任。”

根据以上我国《担保法》及其司法解释的规定可以看出,我国的保证责任方式主要是赔偿责任和代为履行责任,当保证人不能代为履行时,就要转化成赔偿责任,总体是比较强调经济责任的,而且赔偿范围较广,责任较重,这正如学者们所言,法律要求保证人承担的保证责任是一种严格责任,而我国学术界也开始对保证人这种严格的责任方式进行越来越理性的反思。有学者就指出我国担保法对保证人保证责任的规定使得保证人与债权人之间以及保证人与债务人之间的关系都是利益失衡的,对保证人都是不利的,[2]而且“虽然法律规定保证人承担保证责任后有权向债务人追偿,但在实践中,追偿是很困难的,保证人要承担相当大的得不到清偿的风险。这种责任方式使得债权在实现的同时,保证人的利益不可避免地受到了损害,保证制度是以牺牲保证人的利益为代价的。[3]“不仅客观上增大了觅保的难度,而且使得承受不利风险的保证人难以自觉依照保证合同履行保证债务,其直接结果是削弱了保证在克服信用危机、增强债权可实现度上的作用。”[2]这种规定“实质上是把保证变成了物保,有违保证的本质”。[4]然而从“理论上讲,保证人是在预期不会发生损失的情况下提供保证的”。[5]因而我国的这种保证责任的严格性影响了很多潜在保证人的心态,使他们不愿成为现实的保证人。

2.法律对保证人资格规定的缺陷

学者们对保证人资格的法律规定同样进行了理性的批评。根据我国《担保法》第七条规定:具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民,可以作保证人。“担保法关于保证人资格的基本要求、性质仅属于指导性条款,不具有强制效力,目的是为了指导债权人和保证人本着保障债权实现的目的来设定保证,在选择保证人的时候注意保证人的清偿能力。”[1]这一条款虽仅是指导性条款,但受保证人保证责任方式的制约,当事人选择保证人时,仍然比较重视保证人的经济承受力,因而挑选一个令当事人双方都满意的合格的保证人并不容易。故有学者认为这种规定一方面鼓励当事人不诚信,可能会利用保证合同进行欺诈,另一方面违反合同自由的原则,保证人的资格应当由当事人自己确定。而且就世界各国而言,要求保证人具有相当的财产能力的并不是没有,但是只限于法律规定或法院裁定有义务提供保证的情形。[6]

学术界对于保证人的资格要求比法律的理解要宽泛,认为保证人良好的信用也是担当保证人的一个重要条件,“保证是合同当事人以外的第三人以其信用担保合同债务履行的一种法律行为。”[7]“保证系以主债务人之外的第三人的财产和信用为债务履行所做的担保”[8]“保证是由当事人以外的第三人作保证人,以其一般财产与信誉为债务人履行债务提供担保。”[9]“保证属于人保,以保证人的信用保障债权的实现”。[1]“保证担保是保证人以自己的名义和资产担保的,自然同保证人的信用密不可分。主要是保证人的名义(身份)和商誉(经济实力)”[10]。“所谓人保,是指债务人以外的第三人以其信用和一般财产为债权人债权的实现提供担保。”[11]那么信用作何解呢?《辞海》对信用有三种解释:“①谓以诚信任用人;信任使用。②遵守诺言,实践成约,从而获得的信任。③以偿还为条件的价值运动的特殊形式。”[12]从上述学术界对保证人资格的解释不难看出,即使学者们认为保证人良好的信用也是担当保证人的一个重要条件,但是这种信用和资产之间的关系依然是十分紧密的,“因为保证人的清偿能力、履约能力是决定债权能否实现的关键”[1]。因此学术界主要是在第三种含义上理解信用,即信用以资产作为保障和后盾,而这种理解与法律的规定大同小异。

综上所述,学者们认为法律对保证人责任的规定是比较严格的,而对保证人的资格强调经济实力的规定则是与之一脉相承的结果,而这种严格的保证法律规则是保证人难觅的重要原因,那么现实社会中的情况是否真如学者们所言呢?为了证实理论观点的可靠性,我们对保证人责任以及保证人资格的社会认知情况进行了一次社会调查。

二、实践求证:保证人责任与资格的社会认知调查

1.调查地点与调查方法

(1)调查地点

由于客观条件的限制,本次社会调查仅限于贵州省各市州。本次调查人员由贵州师范大学各学院到贵州各市下乡锻炼的老师和学生组成,调查对象为贵州省境内年满十八周岁的成年人,我们在调查对象的选取上采取了非随机抽样的方式,尤其是偶遇抽样的方法。本次调查一共发出1131份调查问卷,收回有效问卷 978份,有效回收率为86.47%。这些问卷的调查地点有:安顺地区(有效问卷186份),遵义地区(有效问卷411份),黔南布依族苗族自治州(有效问卷324份),没有填明地点的问卷57份。

(2)调查方法

本次调查完全采取封闭式问卷的方式,全部问题都是采取单选或多选的方式进行。在调查过程中,考虑到地方方言对沟通的限制以及调查对象不识字的情况,我们要求调查人员对问题可以进行适当解释,但是不得对调查对象的选择具有暗示性和引导性,以尽量保证本次调查的客观性。本次调查问卷的设计也仅针对私人之间保证法律关系的建立,不针对法人、合伙企业等任何组织之间保证法律关系的建立。

2.调查对象与资料的整理分析

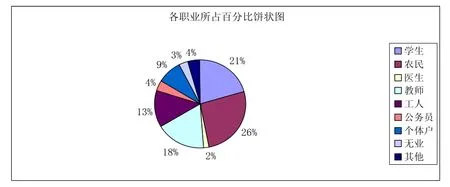

由于客观原因,我们在调查地点上进行了必要的集中,所以,我们在调查对象的选择上就比较确保个人职业的广泛性。本次调查对象的社会构成比较广泛,包括农民、教师、医生、公务员等等,具体比例如下图所示:

问卷回收后,由专门人员进行分类、编码,并录入计算机,采用SPSS统计软件进行数据处理分析。在运用SPSS软件进行数据统计时,所有数据的百分比经四舍五入后计算至小数点后两位。

3.调查结果及分析

(1)民众对《担保法》的存在及其内容的认知情况尚需进一步加强

既然学术界从理论上指出:我国担保法对保证人的法律责任过于严格的规定是造成保证人难觅的重要原因。而这一理论成立的前提是人们对担保法律规则比较清楚或者了解,然而这一前提是否成立呢?对此我们设计了两个问题来进行调查。

表一:您知道我国有《担保法》吗?

表二:您知道《担保法》的内容吗?

从表一、表二可知,“知道”《担保法》存在的占有效回答的48.91%,而对担保法内容“知道一些”或者“基本知道”的一共占有效回答的45.34%,但是“不知道”我国有《担保法》占有效回答的51.09%,,“不知道”担保法内容的占54.67%。这些数据说明,社会民众对《担保法》及其内容的认知情况虽不尽如人意,但还是有相当部分民众对《担保法》及其内容在一定程度上是知晓的。

(2)多数人认为,保证责任是由当地习惯或者由双方协商确定的,而且并不强调保证人的经济责任。

表三:您知道什么是保证人吗?

表三显示:人们选择“知道”保证人的占有效回答的46.45%,“不知道”的占有效回答的53.55%。而有的人之所以不知道保证人的存在的一个原因可能是因为贵州某些地区对保证人另有称谓,而不是直接称呼为“保证人”。

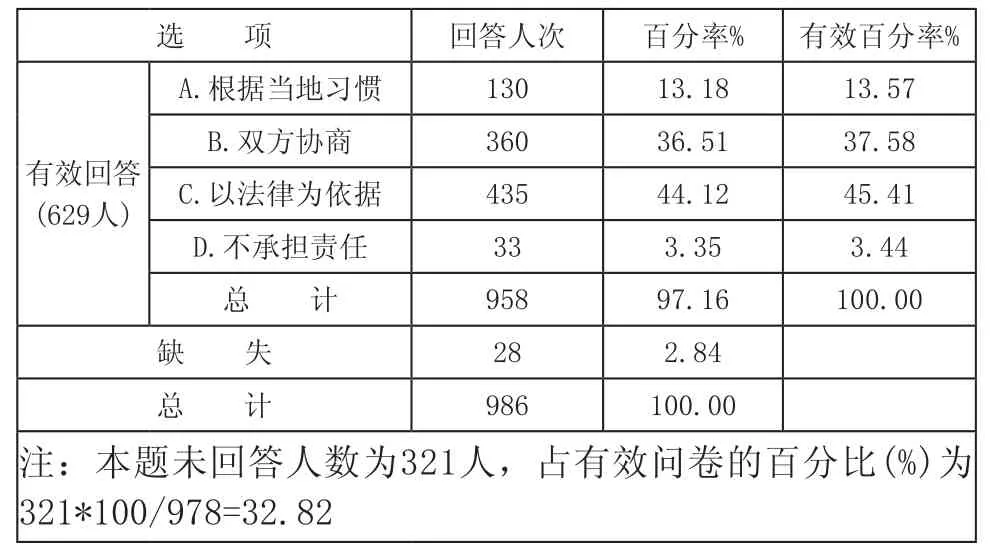

表四:保证人的责任如何确定?

表四显示:保证人责任的确定根据当地习惯和双方协商的共占有效回答的51.15%,而以法律为依据的占有效回答的45.41%,这说明民众在确定保证人的责任时,法律的规定并不具有明显的决定意义。

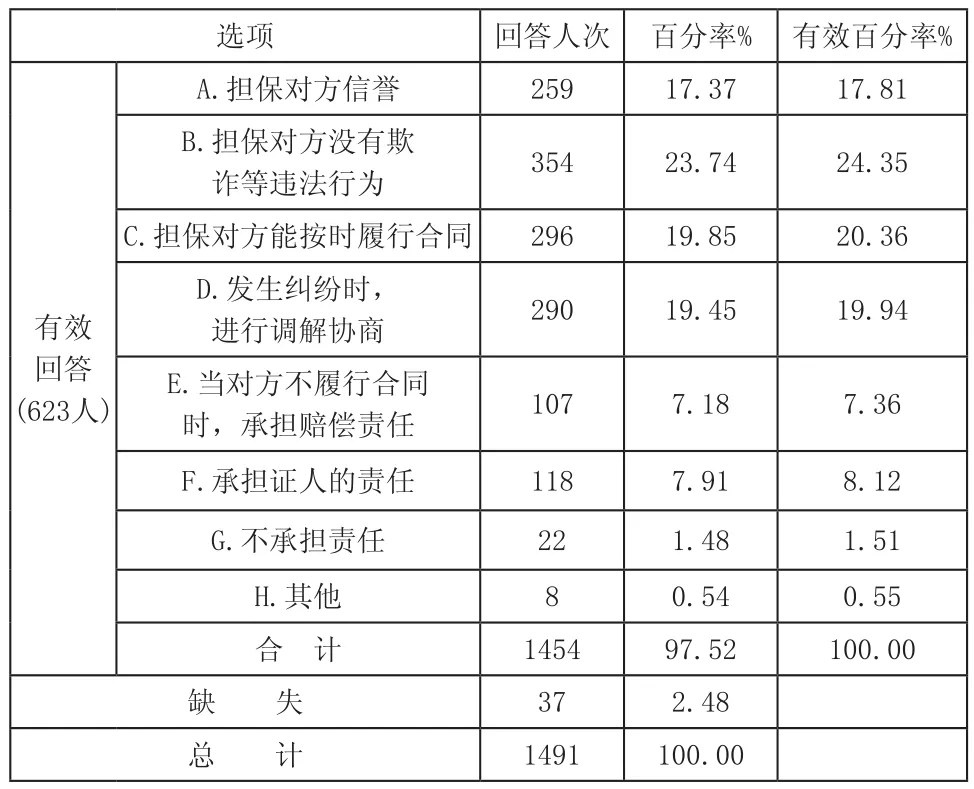

表五:您认为保证人一般履行哪些责任?

表五中,人们选择认为保证人的责任是“担保对方没有欺诈等违法行为”的占有效回答的24.35%,选择“担保对方信誉”的占有效回答的17.81%,选择“担保对方能按时履行合同”的占有效回答的20.36%,选择“当对方不履行合同,承担赔偿责任”的仅占有效回答的7.36%。这些数据说明人们选择担保人的首要动因是希望人们在交易时不出现矛盾和纠纷,交易能顺利进行,并不希望出现由保证人承担赔偿责任的情况.

(3)在重要的财产交易中,多数人比较重视保证人的参与

调查前,我们有这样一个理论预设,即通常情况下,人们积极寻找保证人的情况是在比较重要的财产交易中,因而在一些问题的设计上,我们比较强调交易标的的重大性,而下表六的调查结果也证明,人们在涉及重要的财产交易时,都比较重视保证人的参与。

表六:当您和别人进行买卖房子、承包土地、山林、池塘等重大的交易行为时,您会希望有保证人参与吗?

表六说明:人们在进行买卖房子、承包土地、山林、池塘等重大的交易行为时,选择希望“会”有保证人的参与的占有效回答的34.55%,而选择“看情况”的占有效回答的54.36%,而不会要求保证人参与的只占有效回答的11.09%。这些数据总体上说明人们在进行重要交易时比较重视保证人的参与。

(4)多数人选择保证人时以保证人的信誉为主要选择因素,而不是经济实力

尽管我国现在的保证法律制度日益完备,但是考虑到这些法律制度更多的是以西方国家陌生人社会的法律理念为背景,而我国传统的熟人社会背景在现实生活中还具有强大的生命力,因而法律规定与现实需求可能会有所出入,所以,在调查问卷中,我们设计了一道多选题来调查人情关系是否是人们选择保证人的影响因素。

表七:当您和别人进行买卖房子、承包土地、山林、池塘等重大的交易行为时,您会请什么人当担保人?(可多选)

本题的设计目的是调查人们选择担保人的条件主要是什么,其中选择请“值得信任,有信誉的人”比例最高,占有效回答的21.77%,其次分别是选择“亲戚”、“朋友”、“邻居”、“当地领导”、“当地有威信的人”,分别占有效回答的18.10%、15.57%、14.16%、12.58%、11.39%,而请“有钱的人”选择人数最低,占有效回答的2.31%。以上数据在一定程度上证实,人们在选择担保人时更看重的是担保人在当地的信誉,其次选择与自己比较熟悉的人,而保证人的经济实力是人们最次要的考虑因素。

(5)多数人认为保证关系的建立受人情关系的制约

随着我国法治建设的逐步推进,法律逐渐成为调整人们生产生活的主要行为规则,但是以血缘伦理关系作为主要社会特征的熟人社会在中国仍然继续存续,在这样的社会背景下,人们所作出的行为选择受到人际关系亲疏远近的影响,出于对这一因素的考虑,我们设计了一些问题来确证人情关系是否对保证关系的建立有重要影响。

表八:在当地愿意当保证人的人多不多?

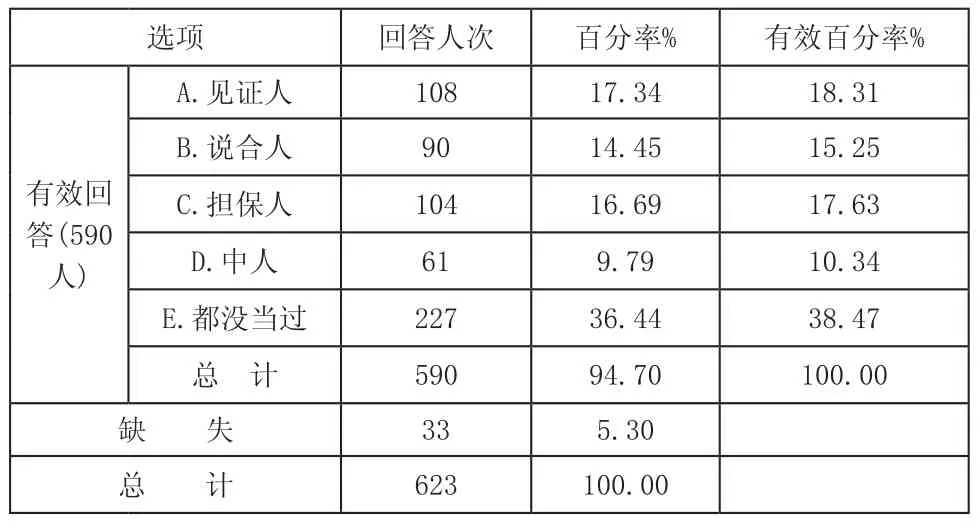

表九:您自己当过什么角色?

表八中,当问道“在当地愿意当保证人的人多不多”时?选择“看关系决定是否当担保人”的占了有效回答的28.25%,因此人情关系影响着保证关系的成立。当双方关系不够良好的情况下,就不会有人愿意担当对方的保证人,而人际关系中关系良好的毕竟只是少数,所以表八中人们选择担当保证人的人“不多”的占了有效回答的49.35%。而表九的数据则从另一个角度进一步证实了这一问题,调查对象中担当过担保人的只占了有效回答的17.63%,而没当过保证人的占有效回答的 38.47%。

表十:您怎样感谢保证人(可多选)

表十显示:当事人对保证人的感谢通常是选择请喝酒、口头感谢或者送礼物这样一些人情化很浓的感谢方式,三者分别占有效回答的32.54%、29.38%和24.88%,而给佣金这样一种比较利益化的感谢方式只占有效回答的13.20%。

4.调查结论及建议

(1)调查结论

①私人之间保证关系的建立受中国传统熟人社会人情关系的影响比较明显

从上述调查中,我们可知,在私人保证法律关系建立的过程中,人们邀请保证人作保的首要动机并不是从可能发生的不利后果出发来进行考量的,因此保证人债务偿还能力的高低并不是人们选择保证人的关键,保证人良好的信誉才是人们选择保证人首要考虑的因素。人们希望借助于保证人的信誉保障交易的顺利进行,不出现矛盾和纠纷。反之,人们愿意担当保证人的一个重要原因也并不是希望从中获取多大的利益,而是受人情因素的影响,出于一种帮助对方的心态而做出的行为选择。受这种人情关系的影响,所以当事人对保证人的感谢通常是一些人情味很浓的感谢方式,而不是非常功利的金钱利益交换方式。

②理论上所指出的保证法律规则的缺陷在现实生活中对私人之间保证法律关系的建立确实有不利影响

由于私人之间保证关系的建立,受人情关系的影响比较明显,这在一定程度上说明了我国的保证法律规则确实如学者们所分析的那样,强调经济责任的保证法律责任与强调债务偿还能力的保证人资格的法律规定在现实社会中并不利于私人之间保证关系的建立。在熟人社会中,私人之间保证法律关系的建立多数情况下依赖的是人们之间存在的一种信誉关系,因而社会上人们选择保证人的首要动机是需要利用保证人的信誉连接互信度不高、了解不深的交易双方实现合作,可能还没有长远想到如果交易双方发生纠纷时,由保证人来保障自己的经济利益。而我国的保证法律规则从可能发生的不利后果出发过于强调债的安全,忽视了在传统熟人社会中民众对保证人的另外一种心理需求,这不利于私人保证法律关系的建立和稳固。这诚如有学者所言:“我国《担保法》无视不同保证类型中保证人所追求的经济目的、当事人利益状态以及风险承担能力等种种不同而简单地整齐划一,既不能凸显对于包括消费者在内的弱者的关怀与实质正义的追寻,也与世界担保法律发展趋势相左”[13]。因此如果保证法律规则不改变的话,有可能只会使得这一制度越来越举步维艰。

(2)建议

基于上述调查结果和分析,为了进一步缩小保证法律规范与社会认知之间的距离,加强二者之间的联系,我们拟提出如下建议:

1)考虑到中国依然存在着强大的熟人社会传统,法律可以对私人保证法律关系中的保证人考虑适当减轻其经济赔偿责任

我国保证责任强调经济责任的承担方式比较严格,然而众所周知的是,这种以经济责任为主的保证责任并非我国传统法律发展而来,而是西方的舶来品。考虑到我国传统的熟人社会背景对现阶段人们法律意识的深刻影响,私人之间保证法律关系建立过程中,人们并不将保证人的经济赔偿责任放在首位,而是希望保证人承担起保障契约安全顺利履行的责任。据此,我们认为,在私人保证法律关系中,我国担保法在对保证人的法律责任进行规定时可以适当弱化或减轻其经济赔偿责任,这或许可以缓解我国现阶段保证人难觅的现状。

2)在私人保证法律关系中,法律对保证人资格的规定可以适当增加“信誉担保”的引导性条款

受我国法律对保证人经济责任规定的影响,我国法律对保证人资格的规定也一脉相承的从经济背景方面对当事人进行引导,而在现实社会私人之间的保证法律关系中,人们认为保证人的信誉与经济背景的关系并不十分紧密,即使经济背景不强,但是只要具有信誉,口碑好,也会被人们邀请作保。我国现行法律对保证人资格的规定也可以尝试允许具有良好信誉的人以自身信誉作保。同时,我国还应该建立相应的制度对此进行规范管理,我国可以建立社会信用登记管理评级制度及信用黑名单制度,通过信用登记管理评级制度,将信誉良好的保证人依据不同的专长和行业进行信誉评级和管理,并向公众公示,由公众根据自身情况进行选择。而信用黑名单制度则将一些信誉不好的不能担当保证人的名单向社会公示,以提高人们的警觉性。这些制度一方面既可以减少保证人的保证成本,让人们积极担当保证人,另一方面可以让中国这样一个依然存续着的熟人社会对保证人的信誉进行监督,熟人社会的道德评价也是非常锐利的思想武器,这对保证人的不诚信行为可以起到一定的预防作用,并可以减少国家的监督成本。

[1]曹士兵.中国担保制度与担保方法[M].北京:中国法制出版社,2008.134,97,115,115.

[2]刘幸.保证法律关系中的利益衡平[D].中国政法大学硕士学位论文. 2009.

[3]尉兰琴.关于担保法中保证人利益保障问题的探讨[J].兰州学刊,2005,(3): 211.

[4]马俊驹,余延满.民法原论[M].北京:法律出版社,1998.597.

[5]崔凤骥.合同保证制度研究[D].对外经济贸易大学博士学位论文,2007.

[6]朱凡.人的担保基本制度研究[D].西南政法大学博士学位论文,2004.

[7]赵许明,杜文聪.担保法通论[M].北京:中国检察出版社,1996.63.

[8]高圣平.担保法论[M].北京:法律出版社,2009.83.

[9]邓曾甲.中日担保法律制度比较[M].北京:法律出版社,1999.80.

[10]夏利民.担保[M].北京:学苑出版社,1994.25.

[11]张域.担保法律制度与习俗的文化解读——以中国史上的“人的担保”为中心 [D].吉林大学博士学位论文,2007.

[12]辞海[Z].上海:上海辞书出版社,2010.2123.

[13]龙云丽.保证人权利研究——以保证类型化为基础[D].中国政法大学博士学位论文,2009.