明代隆庆、万历间散曲对正德、嘉靖间的承变

2013-06-07刘英波

刘英波

(山东师范大学 文学院,山东 济南 250014)

世事变迁,曲运流转。明代世宗逝世与穆宗即位,又完成了一次政治的交接,明代进入到了隆庆年间。可惜,穆宗在位时间较短,完成了一个短暂的过渡后,很快其子朱翊钧便接过了他所传递的接力棒,开始了万历纪年。在这个“堪称有明一代最为繁荣昌盛的一段时光”里,[1]散曲文学与正、嘉间比,在继承的基础上也完成了自己的一次转变:南曲地位的跃升,北曲渐趋衰微。关于这一现象的基本表征,我们依据《全明散曲》及一些补遗的曲作,①本文表格中数据,依据谢伯阳先生的《全明散曲》(齐鲁书社1994年版)、汪超宏先生的《〈全明散曲〉补辑》(《明清曲家考》,中国社会科学出版社2006年版,第461—532页)、叶晔先生的《李应策〈苏愚山洞乐府〉标点整理》(未刊发)、陈靝沅、孙崇涛两先生的《新发现康海散曲集〈沜东乐府后录〉校笺》(《文化艺术研究》2009年第4期第117—134页;第5期第145—175页)等,逐一梳理、统计所得。在大量数据统计的基础上试予以述析。

一、曲家、曲作数量的增减与主要曲家、曲作的变化

与正德、嘉靖间的曲坛比,隆庆、万历间的曲坛有了明显变化。

通过表1②隆、万间不能辨明以创作北曲或南曲为主的曲家有6位,另李春芳、吴国伦的曲作为复出作品,这里的曲家数量不计,故隆、万间的曲家统计数量为98位;正德、嘉靖间因江一桂、朱厚照各存曲1首(无牌名),不能确定南、北曲,罗洪先的套数为复出作品,这里的曲家数量不计,故正、嘉间的曲家统计数量为99位。,我们可以清楚地看出:曲家的总数由正、嘉间的102人增至此期的106人,曲作的数量也由正、嘉间的3740首(套)增至现在的4041首(套),这说明隆、万间的散曲在正、嘉间繁盛的基础上,继续保持着较强盛的发展势头,而且在数量上还有所突破;从创作南、北曲体的作家看,此期纯作南曲的曲家为50人,高于正、嘉间纯作南曲的45人,但此期纯作北曲的曲家11人与正、嘉间纯作北曲的30人相比,下降的幅度十分明显;再有南、北曲存世的数量看,除去南北合套和无牌调曲作,此期南曲的数量为2608首(套),高出北曲数量1335首(套)近2倍,与正、嘉间北曲的数量2223首(套)高于南曲数量1454首(套)的表现正好相反,这充分表明此期的曲坛已经由正、嘉间的北曲为主、南曲强劲的发展态势转为南曲主坛、北曲趋衰的局面。

为了更好地说明这一问题,我们对作品存世20首(套)(含20首套)以上的主要曲家及创作南、北曲的数量进行了统计(见表2)。

表2

如果忽略南北合套、无牌调的曲作不计,隆、万间创作20首(套)以上的曲家数量为34人,远多于正、嘉间的23人;隆、万间南、北曲数量分别为2410首(套)和986首(套),与正、嘉间南、北曲的数量315首(套)和2144首(套)出现了明显的反差,这除了印证了此期散曲发展继续繁盛外,也再次证明了南曲的霸主地位无可争议,北曲出现了趋衰的形势。

结合表1的统计,虽说正、嘉间纯作南曲和以作南曲为主的曲家数量55人多于纯作北曲和以创作北曲为主的45人,出现了南曲发展相对强劲的势头,但创作南曲的曲作大家相对较少,还没有形成一定的气候,表现出的仍是北曲为主、南曲上升的景况,而南曲的真正兴盛到了隆、万间才得以实现。至于出现这一现象的原因,与昆腔的改革等诸多因素促使人们审美趋向的变化,以及散曲文体自身的变化等因素关系密切,这里不作展开论述。

二、曲家的身份变迁与地域分布特点

在历史发展的不同时期,因政治、经济、文化政策、个人喜好等诸多因素影响,创作某一文体的作家成份也会发生相应的变动,不同区域的作家数量和创作氛围也会有所变化,这在隆、万间从事散曲创作的曲家身上也有一定体现。与正、嘉间的曲家相比,隆、万间的曲家的身份和地域分布也呈现出了自己的特点。

表3

由表3的统计看,①这里占曲家总数的百分比指占全部曲家(含身份、职位不详的曲家)的百分比。隆庆、万历间106人,身份不明者25人,这里统计的曲家数为81人;正德、嘉靖间102人,身份不明者16人,这里统计的曲家数为86人。隆、万间做过官的曲家(含表中的教谕及教谕以上曲家,及未袭王位的朱载堉)计49人,未有做过官记录的曲家有32(含太医)人,而正、嘉间做过官的曲家有71人(含皇帝、王爷),未有做官记录的为16人。仅从这两个时段做过官的曲家与未做过官的曲家数量看,隆、万间曲家的身份地位较之正、嘉间曲家已成下行趋势,也就是说隆、万间曲家的身份地位明显低于正、嘉间的曲家。如果从做过官的品位高低计,正、嘉间五品(含五品)以上的曲家有48位也多于隆、万间五品(含五品)以上的曲家有35位,这在一定程度上说明正、嘉间的曲家居高位者较多。再从身份较低的曲家看,隆、万间的此类曲家数量多于正、嘉间,且隆、万间身份较低曲家的身份类别远多于正、嘉间的此类曲家:隆、万间为14类,而正、嘉间仅为7类。其中,底层文人贡生、诸生、布衣的数量较多为16位,而且出现了2位闺阁曲家和3位妓女曲家。这些现象表明散曲文学得以兴盛的一个重要特点:不同群体对某一文体的广泛接受,是影响其兴盛与否的重要因素。这里,曲家身份地位的整体下移是综合因素影响、制约下的一个产物,也是一个值得进一步关注的问题,。

了解曲家地域分布,是研究曲家及其创作的一个视域。隆庆、万历间曲家的地域分布与正德、嘉靖间的曲家一样,也表现出了不平衡的现象。

从表4的数据看①隆庆、万历间,此段共有曲家106人,因周君健疑为周之标,这里籍贯不重复统计,另有6人籍贯不详者,此段有籍贯可统计的曲家99人;正德、嘉靖间,此段共有曲家102人,有7人籍贯不明者,此段有籍贯可统计的曲家95人。,江苏省的曲家两个时段均为翘楚,隆、万间比正、嘉间还有所增长,其余省份的曲家则或增或减也变化明显,呈现出各区域曲家分布的不平衡特点。仅江苏而言,正德、嘉靖间的重要曲家主要集中在苏州一带的苏州(6)、昆山(6)、吴县(4)、宝应(3)地区,而隆庆、万历间的重要曲家则主要集中苏南一带的南京(12)、吴江(6)、苏州(4)、太仓(3)、昆山(1)等地区,这说明即使同一大的区域间曲家也有不平衡的分布:正、嘉间主要集中在苏州一带,而隆、万间则主要集中在南京、苏州两个大的地域区间。就其他省份而论,此期浙江省的曲家人数明显上升,由正、嘉间的杭州(2)、余姚(3)、长兴(2),变为了杭州(4)、嘉兴(4)、绍兴(3),以及附近一带的吴兴(2)、海宁(1)、平湖(1)等地,两个时期看主要集中浙北与苏州相近的一带;另外,安徽曲家、上海曲家、湖北曲家都有不同程度的增加,而山东、陕西、四川、江西的曲家则明显减少,如山东曲家,正、嘉间13位曲家主要分布在章丘(7)、济南(2)、益都(1)、临朐(1)一带,而到隆、万间8位曲家:诸城丁綵、益都薛冈、济南殷士儋、东平王克笃、滨州刘效祖②按照曲家的生活居住地,刘效祖应为北京宛平人。据明人王一鹗的《陕西按察司副使刘公效祖墓志铭》所云:“(刘效祖)先出山东滨州,始祖四当文庙时,徙实都下,占籍武骧左卫。”(焦竑:《国朝献征录》,明万历四十四年刻本)可知其始祖“四”在明成祖时,已从滨州迁徙至北京地区居住。另《本朝分省人物考》卷二、《畿辅人物志》卷十四等史料中也记载了这一史实,故我们应说他祖籍为山东滨州人,实为京卫人或宛平人。因这里的曲家是按籍贯统计的,这里把他列为山东曲家。等,曲家所居地则相对分散;又如陕西曲家,由正、嘉间主要集中西安一带的武功(3)、高陵(1)、鄠县(1)、三原(1),而隆、万间的3人则分布在颌阳(2)、蒲城(1)等地,也有明显的变化。另外,云南、山西、甘肃、广东的由有到无,以及河北、福建、湖南的由无到有等,也表明区域内部与各区域之间的差别。而一个地域曲家的多少、创作的繁盛与否,与一个区域的经济发展、文化氛围有着密切关系,如江苏南京、苏州一带;也与一个区域中有没有大家带动所产生的创作氛围有关,如正、嘉间山东的李开先、陕西的康海、王九思,隆、万间昆山的梁辰鱼、吴江的沈璟等;也与家庭的文化氛围及熏陶带动有关,如正、嘉间的杨廷和、杨慎、杨惇、杨慥、黄娥等家庭曲家群,以及隆、万间的沈璟、沈瓒、沈珂、沈静专等家庭曲家;还与有没有文学社团的推动有关,如正、嘉间李开先在家乡章丘成立“词会”,隆、万间南京曲家的大量涌现,应与盛敏耕、李登、顾起元等之间的唱和及参加青溪社等团体有关。

表4

三、题材类型的传承与新变

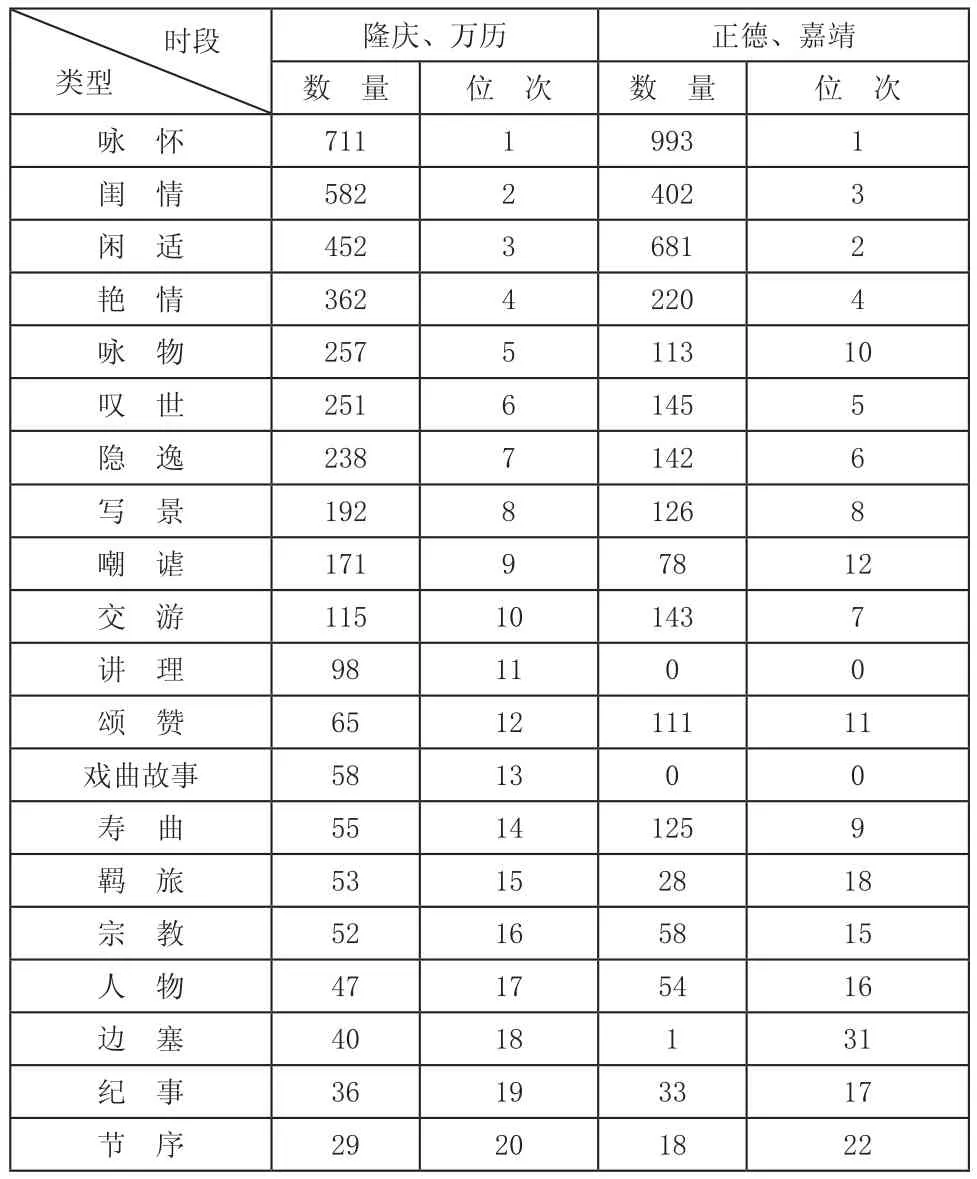

与正德、嘉靖间比,隆庆、万历间曲作的题材类型,概括起来主要表现三大特点:一是对传统题材的继承十分明显;二是一些题材类型有新的突破;三是各题材类型数量的多少有不同的变化。

表5

从表5的统计看①表中题材类型的排列顺序按照隆、万间散曲题材类型由多到少的顺序排列。,排在前十位的题材类型,两个散曲文学繁荣时段的出入并不算明显,如前四位主要类型仍然是咏怀、闺情、闲适、艳情,这表明作为抒情文体的散曲仍是把抒写情怀放在首位,而闺情、艳情、闲适类也是此文体自元代以来的传统题材类型。至于隆、万间闺情曲比正、嘉间提高了一个位次,主要原因就是此段南曲主坛,其中以代言的方式咏写闺情的曲作适合南曲婉艳、缠绵的风味,成为曲家们主要选取的题材类型。另外,正、嘉间排在第10位的咏物曲此时上升到第5位,排在第12位的嘲谑曲此时升至第9位,其中的主要原因与个别曲家的个人喜好、有意为之有直接关系。如咏物曲,仅隆、万间的曲家杜子华一人就做有124首(套),主要是咏植物、动物的曲作;又如嘲谑曲,隆、万间的曲家薛论道一人写有50首,丁綵写有10首、朱载堉写有9首等。如果再看后十类题材类型,其中的变化则相对明显,如边塞曲由正、嘉间的1套增至隆、万间的40首,讲理曲由没有到陡然出现98首。究其原因,乃一人所为,这一人便是曲家薛论道。他以自己独特的边塞生活经历和“用备省察,足以垂鉴戒,藉益心身”[2]的意旨,创作出了这些有别于他人的曲作。又如祝寿曲,由正、嘉间的第9位下降到了隆、万间的第14位,这里的主要原因是正、嘉间的散曲大家王九思创有寿曲41首(套)、康海创作寿曲20首(套)、张鍊创作寿曲16(套)、冯惟敏创作寿曲15首(套)所致,这说明散曲的应用功能受一些大家的关注,正、嘉间在一定层面上有所加强,但至隆、万间受南曲创作氛围的影响以及散曲文学自身特点的局限,酬应功能有所减弱。通过以上简单的分析,我们可以了解到影响曲作题材类型的增多或减少,与散曲文体对传统的继承有关,与曲家因身份位置不同所产生的个人喜好以及对文体的认识、接受程度有关,也与当时社会文化氛围影响下接受群体的审美趋向有关等。

四、风格的“艳”、“雅”、“俗”

与正、嘉间曲坛比,隆、万间曲坛的整体风格呈现出:正、嘉间北曲的豪风被此时南曲的绮靡、艳丽挤到一个有限的空间;继续着正、嘉间曲作整体雅化的风向;时曲的影响推动了曲风的俗化。

就其“艳”而言,从前面所统计的闺情曲(582)、艳情曲(362)的数量可以说明一定问题。从数量看,如果把这两类曲作合在一起,其数量则多于任何一类曲作。从内容言,这两类曲作均是对闺思、闺怨、闺恨、美人、幽会、闺什等内容的摹写。我们可想而知,写这方面的内容能用豪言壮语吗?能有超凡脱俗的隐逸之言吗?显然不能。那么,所能用的定是些描写清艳之景、女性娇柔之貌、闺妇的愁思之状、云雨相会之欢的香艳、婉丽的语词,这一内容与相关语词所建构的这种风格正好迎合了当时世俗化社会风尚的需要,也迎合了封建文人自娱、猎艳的自我需要。这是时代发展的产物,也是文体自身调整、适时的结果。

与此同时,此期的散曲仍在继续着自己的向“雅”之路。它或雅其词,或雕其句,或雅其境;有艳丽之雅、有清淡之雅;或整篇尚雅,颇似雅词;或有雅有俗,雅俗共赏。他们在闺思、艳情曲中表现艳雅,在咏怀、咏物、闲适曲彰显清雅,隐逸曲中有表现出了素雅等;或抒愁思忧闷之怀,或写闲适清雅之怀,或咏避世无欲之怀。总之,此期的文人曲家以作诗、填词的方式写着散曲,以骨子里尚“雅”的情怀修正着散曲,助长了雅化的程度,逐渐把它束之高阁,推向案头。

与“雅”相对的一面,即是“俗”。除了前面所提到的曲作内容的“艳俗”之外,最为突出的就是其风格上的俗朴、直白。综观此段曲作,这一风格主要体现在一些北曲作品和一些效仿时曲曲牌创作的南、北曲作品身上。效仿时曲创作,取得较为成功的曲家有刘效祖、朱载堉、赵南星、丁綵等,他们借用【锁南枝】、【劈破玉】、【黄莺儿】、【银纽丝】等牌调,运用泼辣、风趣、率真的话句,或直抒其情,或形容其貌,既避免了时曲的庸俗,也大大消弱了雅化的程度,独有味道,别具风采,实为多数雅曲所不敌。出现这一现象的原因,有三点值得注意:一是散曲文体本身“尚俗”的特点、北曲曲风在一定程度上的影响,个别谙熟这一特点的曲家对传统的继承;二是时曲的兴盛,促使一些曲家在“复元”思想的影响下走向仿效时曲创作的道路,并取得了成功;三是整体“尚俗”的社会氛围,促使一些文人在“尚雅”的同时,也把目光投向趋“俗”的一面,以期达到自己内心所追求的“大俗为雅”的境地。

不可否认的是,此期的曲作中仍有一点豪气所在,如薛论道的边塞曲、叹世曲,以及李应策的时事曲等,都值得注意。不过与整个曲坛相比,此风仅为少数曲家的曲作所具,非大势之风。简言之,此期的曲风有艳、有雅、有俗,既表现出了自身发展过程中的个性特点,也符合了明代后期多元审美文化的实际。

[1]樊树志.晚明史[M].上海:复旦大学出版社,2003.204.

[2]谢伯阳.全明散曲·[明]俞钟.跋林石逸兴[M].齐鲁书社,1994.2903.