守成与思变视域下的徽州武术文化论绎

——儒家文化的视角

2013-06-05张银行

张银行, 刘 轶

(1.扬州大学体育学院,江苏扬州225009;2.湖北大学体育学院,湖北武汉430062)

守成与思变视域下的徽州武术文化论绎

——儒家文化的视角

张银行1, 刘 轶2

(1.扬州大学体育学院,江苏扬州225009;2.湖北大学体育学院,湖北武汉430062)

徽州并未因偏离中原而致其文化“远儒”走向保守蛮野,相反,徽州人在适应与改造其生存环境的过程中形成的守成与思变并存的人文性格,赋予其文化鲜明的“亲儒”特征,徽州武术文化亦如此。从固守道统、儒而收族,通达思变、儒贾不悖,开放兼容、儒武相谐三方面展开研究。结果显示:服务于内部管理需要,在儒家伦理导向下营构了尤为强固的宗族社会,武术在满足宗族竞胜、自保与自为的过程中积蕴;儒家文化在徽州的变通造就了亦儒亦贾的徽州商帮,外部生存空间的拓展对武力的需求丰富了徽州武术文化体系,而徽商对徽戏的推崇延展了徽州武术的传播路径;收族与营商以入仕为终极关怀,而围绕这些价值的实现过程又塑造了文武并重的徽州武术文化景观。剖析徽州武术文化形成的内在理路及其异于他域武术文化的性格特征。

徽州武术;儒家文化;宗族;徽商;内在理路;二维性格

Author’s address1.School of Physical Education,Yangzhou University,Yangzhou 225009,Jiangsu,China;2.School of Physical Education,Hubei University,Wuhan 430062,Hubei,China

就文化地理而言,徽州在行政区划上包括今皖南的歙县、黟县、休宁县、祁门县、绩溪县及江西的婺源县。徽州初属山越故地,迟至唐以前其民风仍“多以材力保捍乡土著称”。伴随络绎不绝之中原移民(尤其是世家大族等精英群体)的涌入,儒家文化渐成主流,唐宋之际徽州风尚由“崇武”转向“尚文”[1]。降至明清,徽州更是一派“十户之村,九户诵读”的普遍业儒景象,原初的在地尚武之风在浓郁的文教熏陶下逐渐氤氲了文武并重的徽州地域文化景观。文武并重的武术文化是徽人在改造既有客观环境过程中逐渐形成的守成与思变思维的结果。这种思维也体现在儒家文化强构下宗族收族竞胜对武力的培植,以及冲破既有观念对儒家文化的变通所形成的亦儒亦贾的徽州商帮对徽州武术的推动。

1 固守道统,儒而收族:内部管理需要与徽州武术文化发生

徽州险阻四塞、与世远隔,这样的自然地理使其成为历次中原兵燹灾乱中之世家大族外迁的“世外桃源”。他们进入徽州后多聚族而居并力图维护中原既有的荣耀和宗法道统,而“亲亲故尊祖,尊祖故敬宗,敬宗故收族”是儒家赋予宗族实现“家国一体”维护一统和地方秩序的内在思路[2]。籍贯为徽州婺源的朱熹是儒学之集大成者,徽州素有“程朱阙里”之誉,宋明以迄徽籍儒者唯朱子之学是瞻,其《家礼》更成为徽州宗族制定家法、持以处世的总则。正是在理学的推动下形成了“礼莫大于尊祖,和必重乎睦族”“千丁之族未尝散处”的尤为强固的宗族社会[3]。古代徽州社会通过宗族贯彻其管理职能,维护既定道统和地方秩序,而在族群自我体认的同时也表现为对“他者”的排斥,武力则成为其诉诸的工具与手段之一。同时,演戏成为宗族宣扬儒家伦理、实现教化功能的辅助途径,其间也践行着武术与徽戏的最初交融。

1.1 由内聚而外排,宗族生存与竞胜推动武术发展徽州狭迫的空间、有限的生产生活资源往往引发在地居民与外来移民、族群间的争斗,在官府治力不逮的徽州,武力常常成为解决纠纷的有效方式。黟县环山余氏宗族《余氏家规》载:“迩来盛族大姓,恃强相向,少因涯毗之忿,遂各集众斗打,兴讼求胜。”“你有好笔头,我有好拳头”的俗谚也真切反映了武力在民间(宗族)纠纷解决中的普遍性。服务于宗族认同与发展,徽州产生了依附其上、为其役使的“佃仆”制度,这些“种主田、住祖屋、葬祖山”的“仆”几乎承担了主家所有事务,并形成了以担当不同任务的聚居片区——各式“庄”,如拳斗庄、抬轿庄、守夜庄等。

拳斗庄是各主家的武力保障,不仅担负守庄护院之责,而且当械斗发生又被驭为前驱打手,主家外出经商则成为保镖,主家蓄养戏班则又成为其中武戏演员或指导等。拳斗庄的“拳佃”也称“郎户”,徽州祁门查湾拳佃数量庞大,号称“三千户,八百庄”,并规定凡十六岁至四十五岁之间的男佃必须服拳役,并于冬季农闲由主家聘请武艺高强的拳师前来教拳传艺,每期四十天[4],这些拳佃通常环绕主家散居,形成“拱卫”。宗族竞胜不仅催生了“拳仆”一类的专门武装力量,而且形成了主家子弟多习武的传统,如程宗猷率领程氏子弟奉县令侯安国之命于当地衙门的集体武术表演即说明了这一点:“程氏子弟十余人,各手持其器至,刀戟犀利,鞭锏皆重数十斤,始命之独舞,再对舞,继之群舞,飘花飞雪,回若旋风”,而程氏子弟习诸武技的目的在于“异日保障丘墓之备。”[5]宗族或为靖乡保族或为子弟武科入仕,至明代形成了徽州民间普遍延聘拳师前来教拳传艺的风尚。清康雍年间黄景、黄吕编纂的《重订谭滨杂志》下编《乡兵》有记载明末各村落多“争延武师以教子弟”,其中黄家即雇有擅长腿法绰号“程一腿”的樊塘武师。

1.2 由血缘而地缘,在宗族自保与自为中进一步积蕴徽州整体尚武之风 “地缘是血缘的投射”,在应对超地域性的外来威胁时,各家族、宗族又联合起来形成乡族一类更大的向心团体,从而将认同延展为对整个徽州地区的守护。徽州隐寄山林,历史上少受外界侵扰,但咸同间太平军与清军围绕徽州长达十年的攻伐战成为镌刻于徽州历史上的一段惨痛记忆,其间,“徽之人民几无日无时不在风声鹤唳憔悴忧伤”之中。为防匪拒盗以保族护产,徽州民间都不同程度地组织了团练、行会等组织,如曾任江西巡抚的张芾驻守徽州对抗太平军五年间即“募勇士数千人为果毅军”,又“命各村自为团练,亲阅犒之”[6]。除战争外,另有因生计而流徙至徽州以开山、耕种为业的江西等地棚民及寄生于徽州社会夹层的各类地痞流氓,他们多结党盟会、尚武好斗,地痞中甚至形成了专以演习拳棒、拉帮结伙以武力打诈横行的“打行”[7],严重扰乱了徽州社会稳定。在官力甫治的徽州社会,各宗族出于自身利益而诉诸自治武装——募乡勇、结义社,包括广大拳佃在内的宗族武力成为抵抗外来威胁的主力军,从而逐渐积蕴了徽州地区“土风高坚,士气猛犷,忠义感激,遗风尚在”的普遍尚武风气。

1.3 由演戏而教化,徽戏凝结宗族记忆并实现与徽州武术的最初交融 万历歙县县令傅岩《歙纪》即有“徽俗最喜搭台唱戏”的记载,迟至明中叶以后演剧观戏已蔚为徽州人的一种风俗。不仅祭祀、建祠修谱、迎神赛会等集体活动要演戏,贵客临门、结婚、酬愿等也要演戏,如戚继光前往徽州探望汪道昆、胡适结婚等均曾演戏[8]。徽戏承载着宗族赋予的净化风气、倡导人伦、凝聚族群等多重功能诉求。

首先,展演剧目和内容上有着强烈的伦理导向性,如《目连戏》劝善惩恶、《芦林会》提倡孝道、《九锡宫》抨击奸佞、《舍命全交羊角哀》宣扬诚信等,而大型历史剧如《三国演义》《水浒传》《杨家将全传》《包公案》等又尤以演绎忠臣良将、侠客义士为多。其次,在徽州不仅戏台几多建在宗族祠堂内外,而且众强宗大族又多蓄养家班以显其盛。再次,形成了规范地方秩序的效同“乡约”的“罚戏”独特现象(犯了条约即罚以演戏赎过),并立“碑”明示,其内容涉及毁坏山林、偷窃等。《目连戏》在徽州又谓之“打目连”(其中有打拳、爬杆等内容),以及众多历史剧中武将、侠客角色塑造对武艺的需求均要求演员具备相当的武术功底,而徽州当地的杂技、服务于宗族自保与自为的武术内容成为其武戏素材最初采撷的源头,如明人张岱《陶庵梦忆》即记载了徽州旌阳戏子每演戏往往挑选剽轻精悍能相扑跌打者三四十人的壮观场面,表演内容有跟斗蜻蜓、蹬坛蹬臼、翻桌翻梯、跳索跳圈、窜火窜剑之类[9]。

从某种意义上而言,徽戏堪为徽州人一种凝结宗族伦理的集体记忆,因此为其后徽商所极力推崇,藉由徽戏(京剧)的舞台,徽州武术呈现“艺术化”的形态而更广为人知。

2 通达思变,儒贾不悖:外部拓展需要与徽州武术文化发展

“吴之新安、闽之福唐,地狭而人众,四民之业无远不届,……盖地狭则无田以自食,人众则射利之途愈广故也”[10]。从生存的角度而言,经商是徽州人面对狭迫环境“穷而思变”的选择,然而,徽州地理一贯如斯,徽州商帮晚至明清兀然崛起更应与此间儒家文化的变通密不可分。南宋以垂,朱子之学禁锢着人们的思维,而至明清,如姚继恒、戴震等徽州籍大儒则提出了“贾何负于儒”的理念,由此使徽州价值取向由“禁欲”而走向“开放务实”。“贾为厚利,儒为名高”[11]成为徽州人认可的并行不悖的立身扬名途径,这种“四民异业而道同”的“新四民”观的构建敲碎了可能束缚徽人从商的观念桎梏。生存危机及儒家文化在徽州的变通从思想意识层面的“解缚”最终促使徽州人不断向外部拓展,而徽商对武力的需求及其成功后对徽戏的推崇,成为推动徽州武术发展的强大动力源泉。

2.1 武力保商与徽州武术

2.1.1 推动镖行发展 在徽州,经商与入仕同可光宗耀祖,所谓“读书好、营商好、效好便好”。同时,经商的行为与资本又往往缘起于宗族,因此,营商成败事关宗族颜面和兴衰。徽州人强烈的宗族和区域文化认同意识促使其在经商成功后惯以血缘和地缘构建商业网络,从而在其行商坐贾之处“克隆”出一个个异域小徽州,而积蕴于宗族竞胜、保乡靖族的原乡武力又必然转而服务于徽商聚居区的保护与竞争。

首先,族人、乡人首当其冲,如清代嘉道咸时期,徽商与湖南帮在汉口为争夺宝庆码头而展开的血腥械斗。《绩溪庙子山王氏谱》记有任侠善拳术之祥株公“为细作佣”于上海期间率同乡十余人与外商搏斗,詹鸣铎著《我之小史》续编中记述的婺源善拳勇之汪伯海与其叔公持棍对抗江西帮的故事等。这种徽商聚居区的武力需求亦可从民国年间上海徽州同乡会建立时的游艺项目窥得一斑,当时节目中不乏如叠罗汉、武术(启贤女子部)、拳术(汪禹丞君及其高足)等[12],其中汪禹丞为徽籍,曾任徽州同乡会主席。由此也反映了同乡会这种以地缘、乡缘为纽带的商团自卫组织武力的不可或缺性。

其次,表现为徽商对本籍武人的资聘,如《清稗类钞》记有往来于蜀道的商人聘顾的“汪十四”和入陕大贾所聘请的“汪某”[13]。另亦不乏个别徽籍武人于徽商要隘开设镖局,如清末民初新安江畔烟村的汪国镖即在与歙县、休宁毗邻的淳安县开设镖局。

2.1.2 催生与“资”养了徽籍知名“拳师” 经商活动对武力的依赖及经商成功后雄厚的资财支持为徽籍知名拳师的诞生提供了可能,堪为代表者首推程宗猷和程真如。据《怀秋集》载:“休宁程宗(冲)斗弱冠好枪棍,祖付三千金命贾,宗斗携往河南少林寺学武艺,罄其橐”,其武技在与父挟重资往北京途中大显神威,而后以商贾终。徽州距四川迢迢千里,况且巴蜀之道“难于上青天”,而程真如数年学枪于蜀中,显然也与徽商营商四川关联甚密。一方面,徽商经商所至之处为习得该地域武艺提供了可能,如明隆庆年间徽商黄汴所编《一统路程图记》即明确记录了至开封、浙江、峨眉沿线盗贼响马的活跃地点,与二程武技来源地相吻合。另一方面,程宗猷“凡与闻人秘艺遇,靡不习之”,终集河南少林棍和李克复之枪及浙江刘云峰之刀于一身,以及程真如远赴四川并习得峨眉枪精髓均非一日之功,没有雄厚资财支撑是不可想象的。基于此,二程不是徽商也是营商成功之徽商子弟。另外,在强固的徽州宗族社会中有着森严的尊卑、主仆之别,只有族内子弟和极少数主家心腹之仆才有资格参与到经商活动之中,在异地斥巨资数年习武如果不是徽商或其子弟也解释不通。

2.2 徽戏与徽州武术

2.2.1 “儒以饬贾”与娱乐需要推动徽戏风靡 据《明清徽商资料选编》一书中粗略统计,弃儒从商者143例,商而兼儒者36例,由此可见徽商中“儒商”的普遍性,其儒学背景使其与那些学而优则仕的官宦在儒道传统上享有共同默契[14]。官商结合是徽商能够自下而上攀权附贵、争取更多商业机会与利益的根本原因之一。“正其义而不谋其利”等理学规约成为深受儒家文化熏陶的徽商座右铭,加之营商成功后多选择品茗听曲、把玩字画古玩等儒雅的休闲方式,从而奠定了徽商儒商形象。同时,徽戏凝结着原乡宗族情结与记忆,“明清的传奇戏曲具有作为江南宗族社会组织理念的表象的特征”[15],故此成为徽商成功后普遍诉诸的一种精神慰藉。

徽戏既可娱乐抒情,又可通达官场交际名士,因此备受徽商推崇,甚至竞相斥巨资蓄养“家班”。据研究,徽州盐商曾6次成为乾隆南巡时迎銮接驾的主要角色[9],其间,徽戏成为必不可少的内容,两淮八总商之一的歙县人江春即于扬州专蓄“花、雅两部,以备大戏”[16],为的是取悦天子。其结果不仅江春被乾隆特赐“布政使衔,荐至一品”[17],而且促成了乾隆五十五年(1790年)“四大徽班”进京(祝寿)的机会。最高统治者的喜好、徽商的儒商形象、雄厚的财力、利以义制的商道,使徽商成为引导彼时审美情趣、消费习惯的风向标。徽戏旋即风靡京师,乃至于“戏庄演戏必徽班”,为其后京剧萌发埋下伏笔。

2.2.2 徽戏(京剧)中的武功艺术 首先,徽州武术是早期徽戏(京剧)武打内容的来源。徽戏为徽州人所普遍崇尚,演戏是宗族收族的重要途径之一,并受到徽商的极力推崇。护族与保商过程中的武力成为徽戏武戏的主要来源,而依附于宗族的大量拳仆、徽商多倚重族内和本籍武人担任保镖的倾向,又将护族保商的武力限定于徽州本土武术内容。由于不乏部分善拳术之徽商成功后蓄养家班并“自为按拍协调”的亲自指益,如被时人称为“天下大侠”、扬州业盐成功后迁居南京的安徽歙县大商人汪宗孝。《元明事类赋》有记载:“好拳捷之戏,缘壁行如平地,跃而骑,屋瓦无声。偃二丈竹,水上能往还数十过”,汪氏即“斥巨资择优伶以教之”[9]。一方面,徽州武术被徽戏艺人吸取并“艺术化”后成为展演剧情武戏的特有招式;另一方面,徽戏进京后不断吸收北方武术内容。由于艺术化的“粉饰”及流变过程中对他域武技的融摄代谢,以及早期徽戏(京剧)武行多为跑龙套而较少被记载等原因,以至今之京剧中已难辨徽州武术的“真面目”。可以肯定,早期徽戏武的内容多取材于徽州本土武术内容。徽商保镖武艺与徽戏的亲缘关系还可从徽班进京后对众多镖客的容纳窥得一斑,如幼时坐科徽班曾师事程长庚、以《三岔口》扬名的谭鑫培既做过富商大贾的镖客,亦曾为大户护院[18],又有李洪春祖上被程长庚收入三庆班看门护院兼教演员武术之前是闻名鲁中人称“花鞋李三”的镖客。

其次,徽戏以武见长的传统为京剧所继承、发扬。“以武见长”是徽戏的既有传统和特征,乃至于“文戏武唱”,如徽班演绎昆曲《昭君出塞》即有“唱死昭君,做死王龙,翻死马夫”的戏谚,进京的四大徽班之一“春和班”即专以演“把子”(武戏)鸣于时,戏中众多如高台下翻、抛刀掷剑一类的高难表演显然需要扎实的武术基本功。这些高超的武艺技巧在徽戏中延续下来并不断丰富发展,形成了徽戏剽悍粗犷的风格[19]。以武释戏的传统通过徽班艺人(尤以名角为甚)延传于京剧之中,如安徽潜山人程长庚被尊为徽班领袖、京剧鼻祖,因其文武艺绝被冠以“叫天”[13]。程氏成为推动徽戏向京剧嬗变的关键人物,如杨月楼、杨小楼父子、谭鑫培等皆其授业者。京剧继承并发展了这一传统,表现为早期许多著名武生多通过习武以丰富和提高技艺,如祖籍安徽潜县的杨小楼曾学过太极拳、八卦掌、通臂拳和六合门武术,盖叫天曾向名扬南直隶的著名镖师刘四爷学习六合刀、三节棍等[20]。此外,从今之京剧武行所奉武神“五猖神”也可见其与徽戏之渊源。

卫体保商的武力需求促动了镖行的发展,并促使徽商(及其子弟)学艺四方,徽州武术文化体系因而得以不断丰盈。以儒饬贾及娱乐需要又促进了徽戏的广播,其以武见长的特点为京剧所继承和发扬,从某种意义上而言,京剧的风靡间接推动了徽州武术的发扬。

3 开放兼容,儒武相谐:价值实现需要与文武并重的徽州武术文化存在

“文武兼备”是孔子思想的内核之一,正是儒家思想体系中的既有认识才使其在进入徽州后能够从意识上首先包容在地固有尚武风习。值得注意的是,以儒为体、以贾为用,业儒仕宦从而光宗耀祖成为徽州人的终极关怀[21]。由此,文、武入仕同被徽人视为“亢吾族”的最高体现。同时,徽商成功后无不反哺宗族发展(以族群认同、教育为主),甚而再由贾转儒,进一步强化了徽州的向学之风。浓郁的向学之风与宗族内部管理、徽商外部拓展对武力的培植与需要相结合,从而引导和积蕴了徽州文武并重的文化存在样态,具体体现在文武入仕的相对均衡性、武人普遍良好的文化素养、文人多好武以及尚武崇德等几个方面。

3.1 文武两学相对均衡发展 徽州号为东南邹鲁、文献之邦,中华正统文化在此传承并创新出新安理学、陆王心学、徽州朴学,向学之风一贯浓郁。至明清,徽州文武两学更呈现一派并进之势。歙县历代儒风“甲于诸邑”,其文武生员情况极具说服力,其明代文举482人、武举75人,清代文举1 042人、武举226人[22]。从相对数字上看,武举人数要远逊于文举人数,这与彼时全国普遍“重文轻武”的大环境相一致,相对徽州一府而言,武举密度及绝对数量在全国当属罕见。具体到歙县江村就更为明显了:明代文举7人、武举8人,清代文举31人、武举11人[23]。

众所周知,宋代武举一改唐代只重武艺的做法,而极其注重举子的军事理论素养,旨在选拔才兼文武的儒将,没有一定的文化积淀是很难脱颖而出的,因此,文风颇优、武风亦盛的徽州至宋朝涌现出程鸣凤、程若川等魁甲天下的武状元就不足为奇了,其中程鸣凤更精通史学、诗词及书法,著有《读史发微》三十卷及《诗文》二集[24]。这种文武并重也独特地映照在同为徽州籍官与盗、文与武的对立与对决:明朝徽商汪直、徐海成为雄霸东南与官府对立的强大海上武装集团,而最终剿灭他们的是其同乡胡宗宪、汪道昆等。

3.2 以文佑武成就徽籍“武术家” 如果没有文化根底,前述护族保商的徽籍武者充其量也只是威震一方的“拳师”,而难成一代“宗师”。徽州浓厚的文教熏陶赋予武人良好的文化素养,为他们可以迅速继承某一派(门)武艺并著书立说遗传后世,从而为成为一代武学大师奠定了坚实基础。徽州休宁人程宗猷为明末著名武术家,其棍刀技艺名震武林,著有《少林棍法阐宗》《单刀法选》等一批经典武术专著,广为后世追研。著名军事家茅元仪因棍艺“莫详于近世新都程宗猷之阐宗”而将其全文转录于其《武备志》中[25]。又有徽州海阳人程真如受自蜀中峨眉僧普恩之峨眉枪法,并有《峨眉枪法》传世。程冲斗、程真如之棍、刀、枪之法对清末又一武术家吴殳影响颇深,这种影响显见于吴氏传世经典《手臂录》中,而吴氏并未亲见二程,而是通过其著作获益的,“余于二君年龄相悬,皆不及识面,而皆得其书”[26]。

3.3 文人多好武 在徽州,许多儒者兼而擅武,如程宗猷即由儒转武,“新都程氏数千人多业儒,取甲第,有冲斗君者,族之奇士也。儒不授,转而试武”[27]。再有,明末诗人兼画家程孟阳少时即“学骑射击剌”,清初歙县人程之藩“善击剑、工骑射、勇力绝人”,民国新安画派的代表人物黄宾鸿青年时曾从学汪宗沂打拳、舞剑[28]。日以为常的儒人好武现象更广泛地存在于史志笔记中,如黄宾虹笔下的“雨墩先生”即“才美焕发,艺兼文武”[29],又有徽商詹鸣铎撰写的章回体自传《我之小史》中记述的婺源人程光棨亦“才思翩翩,且习拳术”。崇文尚武的风气不仅赋予了徽人可以在文与武之间转换,甚至实现儒、贾、武三者角色的更替,如嘉靖年休宁商人程良锡“尽读阴符黄石公诸书暨孙吴兵法,日与诸豪士试剑校射”[30],并三试武举,后又弃贾从戎抗倭,与胡宗宪、俞大猷共同转战东南沿海。

3.4 儒以观德 一是以武入世。“刚健有为,入世进取”是儒家文化作为官方主流意识形态的内核之一,这种入世有为的精神将积蕴自山越的武风落实于徽州武人对统治阶级价值取向的迎合与响应。隋末,尤擅飞镖技艺“以勇力闻名乡里”的汪华曾一度组织十数万地方武装雄踞徽州,但并未划地而治与朝廷分庭抗礼,入唐后则旋即“识实务”地选择了臣服,被封为“越国公”。降至明代,不仅有“以礼发家,以武殉国”的东南沿海抗倭将领汪道昆,更有明末武术家程宗猷因率领族人应募于津门练兵抗击朝鲜倭患而获朝廷“义勇可嘉坊”的嘉赏,是徽州武人在国家兴亡面前勇担“匹夫之责”之爱国主义精神的升华。此外,徽州历史上产生的大批武举也是对儒家经世致用价值取向的认可与践行。

二是技以德规。作为“程朱阙里”,儒家思想根深蒂固于徽人的举手投足、观念意识,内化为徽州武人的一种道德规约。“义”是儒家思想的内核之一,新安理学的“义理”成为徽州武人普遍遵循的用武准则[31],恰如《少林棍法阐宗》跋云:“吾族自晋、梁、唐、宋以来,理学文章之外,间以武功显。其理道于胸中而不惮。”徽州民间大量存在的习武《关书》更是以儒家伦理为基础,内容涉及师徒双方的责任和义务、习武缘起、用途等。首先,《关书》这种师徒双方的契约形式,显然受到了理学熏陶下的宗族《乡约》文书的影响。其次,理学更强调“正其义不谋其利,明其道理不计其功”。《关书》中几乎所有人习武目的都是出于应试、自卫、拒匪等需要,显然深受儒家思想影响。此外,徽州武人的行事作风与对待练武的态度也反映了一种伦理取向。徽州武人虽多文武兼修却常常以文掩武。各家庭抑或宗族聘请拳师前来传艺也是各臻其密不事张扬[32]。凡此种种,恰是儒家文化谦恭、克己等文化性格使然。

4 间接导向,允执其中:徽州武术文化生发的内在理路及其个性

4.1 儒家文化成为徽州武术文化生发的“隐性”贯穿线 著名历史学家、安徽潜山人余英时先生强调在重视政治、经济等“外缘”因素之外更要重视学术思想史发展的“内在理路”,即“每一个特定的思想传统本身都有一套问题,需要不断解决;这些问题有的暂时解决了,有的没有解决,有的当时重要后来不重要,而且旧问题又衍生新问题,如此流传不已。这中间是有线索条理可寻的”[33]。广而言之,“内在理路”就是拨开驳杂的外部因素而发掘事物本体发展过程中相对恒定的规律性的本质因素。

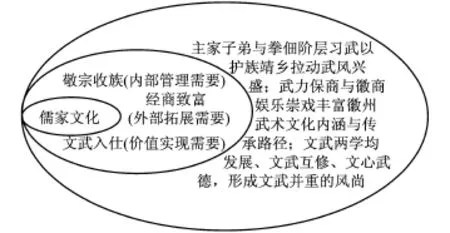

徽州武术文化生发受多种因素影响,余先生的“内在理路”思想或可为本研究提供工具。徽州地域长达八百余年不曾散离,从而积蕴出独树一帜的区域文化样式,除却独特的徽州自然地理因素外,儒家文化在进入徽州后的适应性发展起着主导作用。儒家文化对徽州武术文化的作用是以无形的“内隐”方式实现的,通过内核层的意识导向间接渗透于中间层的宗族、经商、入仕等不同需要,徽州武人正是围绕收族、致富、致仕等不同功能价值的实现而习文练武,从而形成外显层所展露的徽州武术文化形态(图1)。

图1 徽州武术文化生发的内在理路Figure 1. Inner Logic of Development of Huizhou Wushu Culture

4.2 儒家文化制衡“守”与“破”的尺度,形成徽州武术文化的二维性格 儒家文化自中原进入徽州后,在坚守中原固有道统、兼容在地土著文化、积极调适应对徽州自然与人文环境变迁的过程中,形成了徽州文化守成与思变兼具的二维文化性格。这种性格制约徽州武术文化始终在“中庸”的尺度上演进:儒而收族实现管理职能的武力诉诸仅限于冲突解决,宗法制下的大批拳佃更多是主家实力的炫耀,械斗有之但并未出现闽粤地区频仍的、持久的、形如两军交战终致社会发展倒退的乡族大械斗;儒而好贾对外拓展的武力需求止于自卫,其武力来源多限于徽商自身及同族同乡,虽有个别徽籍武人设局走镖但并未形成如依附于晋商的丛起之镖局,经商成功后的娱乐也“雅”而未“淫”,尤钟徽戏的情志推动了徽州武术文化的艺术化传承;围绕入仕终极价值的诉诸,推动了徽州文武两学相对均衡发展,形成文人多习武、武人颇通文的独特景观并孕育了名扬天下的武术家,使“武”始终在“文”的规约下发展而并未出现文武偏离甚至走向“蛮野黩武”抑或贻害一方的武林大恶。这种二维性格也表现为开放善采的襟怀,如徽商(或其子弟)不畏道途遥远学艺中原与巴蜀、宗族头人对他域武师的延聘、徽戏对其他声腔及武术内容的融摄等。

4.3 中国地域武术文化视域中徽州武术文化个性的宏观呈现 一是从对儒家主流意识的认可上看,儒家文化腹地如齐鲁、中州、燕赵等地武术文化完全沐浴于儒家文化的浸润之中,孔孟故里的齐鲁武术自不待言,亦不乏中州少林僧兵戍边靖乱与慷慨悲歌燕赵之士毁家纾难的忠君爱国美名。纵使以武犯禁的水浒豪杰与直鲁豫交界的义和团运动也分别竖起了“替天行道”与“扶清灭洋”之明确的“拥君”立场。偏离中原的边远地区如关东、漠南、闽台与岭南等地的武术文化则表现出鲜明的“远儒”特征。历史上关外蒙满等少数民族曾数度入主中原,是在与儒家文化的冲突与交融中才有限度地实现不同民族武艺内容的“逆向”涵化,而闽台、岭南等地区游离于儒家治力不逮的边缘,形成了如天地会等与儒家正统对抗的会党结社,乃至武力割据一方的明郑政权。回眸徽州历史,隋唐之际汪华虽曾一度雄踞徽州但旋即臣服,明末徽州籍徐海、汪直虽然一时雄霸东南沿海,但随后即被同乡胡宗宪、汪道昆所平息,从而使徽州武力发展始终在守与破间“游走”。

二是从徽州武术技术风格与习武用武准则上看,徽州武术既不同于北方拳术多腿法、大开大合,也与南拳之多手法、稳马硬桥有别,而是兼备两者有之呈现少腿法善短打、低矮紧凑的风格(外部传入的枪棍等内容除外)。武者追求武术实用价值的同时又强调藏而不露、防身健体[34]。这一点可从大量就地取材的武器如“竹枪(刀)”“楸担”“板凳”“腰带”“汗巾”等窥其一斑。这种拳术风格与普遍生活化的“武器”也是儒家伦理对武者防御自卫而不伤人的武德要求使然。此外,明代徽州汇集了中州少林棍、枪,吴越刘云峰之单(倭)刀(程宗猷),巴蜀峨眉枪(程真如),岭南瓦氏双刀(项元池)[35]等武艺内容,鸣其为彼时中国武术的轴心之一绝非夸词,然而当收族、保商、入仕等功能需要降低或消失时其发展远逊于他域。其中不乏时代场域变迁之故,但更多的是儒家文化对徽州武术的规约,那就是限于必需的、最低限度的武力,维持而不逾越。

如果说中原腹地的武术文化表现出“近儒”,而远离中原地区的武术文化表现出“远儒”特征,那么徽州武术文化则表现出对儒家文化“亲而不腻、远而不疏”。

5 结束语

徽州武术文化的生发与儒家文化发展有着相似的历史文化场域,但皖、浙、赣三省交界相对独立的地理空间赋予徽州武术文化以独特性。徽人在改造徽州既定客观环境求生存谋发展过程中,形成了既固守传统又开拓思变的双重文化性格,这种性格与儒家文化在徽州的流变发展息息相关。儒家文化通过内部管理需要、外部拓展需要、价值取向引导等间接途径,影响着徽州武术的发生发展。徽州武人围绕着收族、经商与入仕等儒家文化渗透的领域而习文练武,此为徽州武术文化生发的内在理路。诚然,此三者又非孑然孤立,而是相辅相成的:儒而收族是“守”、儒贾不悖是“变”、文武并荣是守成与思变的聚焦。其中儒家文化制衡着守与变的尺度,使徽州武术始终在既定的轨道上前行,最终形成了徽州武术文化迥异于他域的二维文化性格。在研究远离中原(或与之相对隔绝)的区域武术文化时,儒家文化在该区域的守与破是一个值得关注的问题。

[1] 周晓光.徽州传统学术文化地理研究[D].上海:复旦大学,2005:42

[2] 张岱年,方克立.中国文化概论[M].北京:北京师范大学出版社,2004:274

[3] 徐道彬.朱熹在徽州本土遭遇的尴尬[J].安徽师范大学学报:人文社会科学版,2009,37(6):672-678

[4] 叶显恩.徽州与粤海论稿[M].合肥:安徽大学出版社,2004:153-162

[5] 王振忠.少林武术与徽商及明清以还的徽州社会[J].徽学,2004(00):91-121

[6] 许承尧.歙事闲谈[M].合肥:黄山书社,2001:640

[7] 卞利.明代徽州的地痞无赖与徽州社会[J].安徽大学学报:人文社会科学版,1996(5):27-33

[8] 高庆樵.徽苑谱春秋:国剧从这里发源[M].合肥:黄山书社,2001:29

[9] 朱万曙,卞利.戏曲·民俗·徽文化论集[M].合肥:安徽大学出版社,2004:35-85

[10] 谢肇淛.五杂俎[M].傅成,点校.上海:上海古籍出版社,2012:73

[11] 汪道昆.海阳处士金促瓮配戴氏葬墓志铭[M]∥王长俊.江苏文化史论.南京:南京师范大学出版社,1999:18

[12] 唐力行.徽州旅沪同乡会与社会变迁(1923—1953)[J].历史研究,2011(3):48-65

[13] 徐珂.清稗类钞[M].北京:中华书局,1986:2729-2774,5111

[14] 余治淮.徽商的智慧与情怀:西递[M].合肥:合肥工业大学出版社,2005:26

[15] 田仲一成.明清的戏曲:江南宗族社会的表象[M].云贵彬,王文勋,译.北京:北京广播学院出版社,2004:331

[16] 李斗撰.扬州画舫录[M].汪北平,涂雨公,点校.北京:中华书局,2001:107

[17] 方春生.徽商的思变与“贾而好儒”[J].安徽师范大学学报:人文社会科学版,2005,33(4):416-419

[18] 严世善,杨秋萍.徽商与徽剧武打艺术[J].安徽新戏,1998(2):30-31

[19] 周筱华.徽戏与徽商[J].江淮论坛,2002(4):126-128

[20] 李勇明.京剧与武生艺术[J].艺苑春秋,2009(11):58-60

[21] 叶显恩.儒家传统文化与徽州商人[J].安徽师范大学学报:人文社会科学版,1998,26(4):435-448

[22] 黄山市政协文史资料委员会.徽州大姓[M].合肥:安徽大学出版社,2005:33

[23] 汪俊祺.“尚文”风尚下的明清徽州武术状态[J].西安体育学院学报,2010,27(5):570-575

[24] 王鸿鹏.中国历代武状元[M].北京:解放军出版社,2002:141

[25] 茅元仪.武备志[M].台湾:华世出版社,1984:3317

[26] 吴殳.手臂录[M].太原:山西科学技术出版社,2006:21

[27] 程宗猷.少林棍法阐宗[M].太原:山西科学技术出版社,2006:集序

[28] 唐小文,钟川.剑走偏锋:少林寺武学指导马明达教授[EB/OL].[2011-03-19].http:∥hs.Wenm ing.cn/ wmhz/hxyj/201103/t20110319_6658.htm l

[29] 浙江省博物馆.黄宾虹集[M].上海:上海书画出版社,1999:254

[30] 王世华.论徽商的抗倭斗争[J].安徽师范大学学报:人文社会科学版,1986(1):52-60

[31] 柯谷鑫,汪俊祺.影响徽州拳师伦理道德因素[J].鸡西大学学报,2011,1(12):137-140

[32] 杨小黎.徽州武术特点探析[J].徽州社会科学,2004:54-55

[33] 余英时.论戴震与章学诚:清代中期学术思想史研究[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2005:325

[34] 方道行.徽州武术文化在中华武术文化中的地位和贡献[EB/OL].[2010-04-20].http:∥www.wushuwg. com/bbs/view thread.php?tid=6508

[35] 马明达.说剑丛稿[M].北京:中华书局,2007:81

Preserving and Changing in Huizhou W ushu Culture:the Interpretation of Confucian Perspective

∥ZHANG Yinhang1,LIU Yi2

Huizhou is not characteristic of being conservative and barbarian because of the deviation from the Confucian culture of central plans,rather,it features its culture w ith the color of Confucianism w ith preserving and changing as its humanistic thoughts in the process of the adaptation to existence environment,so does Huizhou Wushu culture.The study develops from 3 aspects,that is,Confucianism and clan-centered tradition,changing of the Huimerchantsw ith Confucianism,and opening-up w ith the coordination of Confucianism and Wushu.The findings indicate that for the purpose of inner management,strong clan society was established w ith the guidance of Confucian ethics,Wushu playing the part in the w inning of clan competitions,selfprevention and self-doing.Confucian culture helped to produceHuizhoumerchantswith Confucianism in the process of changing. The external expansion of living space enriched the Huizhou Wushu culture system,and the praise from Huimerchants to Hui Opera spread Huizhou Wushu.People from the same clan were united and trades were dealt w ith for the purpose of engaging in politics as its ultimate goal.In the realization of the values above,Huizhou Wushu culture attached equal importance to civil and m ilitary part.The study thus explored the inner logic of the formation of Huizhou Wushu culture which is different from other areas.

Huizhou Wushu;Confucian culture;clan;Hui merchant;inner logic;2-dimensional character

G852

A

1000 -5498(2013)06 -0065 -07

2013 -05 -30;

2013 -08 -20

国家社会科学基金资助项目(09BTY036);国家体育总局武术研究院课题(WSH2011Q009)

张银行(1979 -),男,江苏邳州人,扬州大学讲师,博士;Tel:(0514)87972003,E- mail:zyhang@ 126.com