16至17世纪日本火器在东亚区域的流布与影响考述

2013-05-30吴超

吴 超

(上海工程技术大学 社会科学学院,上海 201620)

冷兵器时代,日本的武备制造业相当发达。以日本刀(中国正史称之为“倭刀”、“倭剑”)为代表的日本武器,素以精良闻名东南亚,海外销路极广。明人张燮《东西洋考》曾提到:“倭刀甚利,中国人多鬻之。其精者能卷之使圆,盖百练而绕指也。”[1]而16世纪后,日本火器悄然兴起,其中代表武器——“鸟铳”,逐步取代日本刀,成为日本武器出口贸易的支柱商品。通过贸易与战争的多重传播,“鸟铳”及其改进版的火铳,逐渐发展为在东亚各政权军队中占主导地位的轻型管状火器。有关这一时期日本火器在东亚各政权的使用状况及其影响,以往研究鲜有专论。因此,本文将以近世日本火器的区域流布作为切入点,阐述这一军事变革的历史意义,并由此兼论16 至17世纪东亚政治版图内的势力消长与格局变化。

一、日本火器的兴起与发展

13世纪时,蒙古人曾两次出征日本。蒙古人使用的投掷型火炮使日本人大为震惊,这也是日本军队第一次接触到大型火器。但随着蒙古人远征的失败,火器并没有在日本得到广泛的流传。日本各大名的军队从装备到战术,仍基本沿用原来的样式与套路。真正改变这一局面的契机,发生在16世纪中叶,葡萄牙人将欧洲火器引入了日本,并迅速在岛内得到传播。

据日本僧人南浦文之在《铁炮记》一文记载:日本天文十二年(1544),一艘葡萄牙商船抵达日本九州南部种子岛。船上的葡萄牙人带来了一种岛上居民从未见过的“铁炮”(即“火枪”)。此枪“长二三尺,中通外直,底部有塞,其旁有一穴,为通火之路,入药其中,添以小团铅”,即可进行射击。试射之时,“其发也,如掣电之光;其鸣也,如惊雷之轰。闻者莫不掩其耳矣。”当时种子岛的领主惠时、时尧父子,见其威力巨大,便力邀葡萄牙人传授该枪的制造和使用之法,并花费重金购置了两支,作为仿制的样品。同时,还派工匠向葡萄牙人学习制造弹药之法。几经波折后,惠时家族终于掌握了这种火器的设计诀窍,并据此自行研发出一批“火枪”。不久,惠时家族所研发的“火枪”威震日本,被称之为“种子岛铳”。

“种子岛铳”就是日本“鸟铳”的雏形。这种火器能够顺利研发,主要原因在于种子岛盛产铁砂,从事制铁行业的工匠极多,因此在领主的强力组织下,火器制造技术很快就被掌握并推广。有一次,几个装备“种子岛铳”的岛上武士,在途经东海道伊豆州时,与当地州人发生摩擦冲突,被迫使用了火枪还击。这些武士“手携铁炮”,“既发而莫不中其鹄”,当地人惊愕不已。从此,关于这种火器威力的说法不胫而走,“关东八州暨率土之滨,莫不传而习之”。一时间,日本各地怀重金求购者络绎不绝。为了不开罪友邦,领主时尧被迫表示“吾岛虽褊小,何敢爱一物”,对火枪制造术的传播,完全摆出开放态度。这显然为新式火器在日本的广泛流传,起到了至关重要的作用。[2]随后,众多火器制造厂在日本各地陆续建立起来。

火器的推广与应用,改变了日本军队以骑兵、武士为主的旧式战术。手持火枪的“足轻”(即步兵),成为决定战局的主力部队。战争中,火枪显示出弓、弩等投掷型冷兵器无法比拟的巨大杀伤力。自火器用于日本国内战争后,在历次战役中,人员的伤亡大部分为火器所致,为冷兵器所杀伤的人数比例逐步减少。16世纪50、60年代,日本各地军队中也开始出现专门的“火枪队”,当时称之为“铁炮足轻”。

日本人对于火器的重视,离不开其国内政治军事形势的影响。日本当时正处于战国时代,各大名之间战争不断,客观上促进了新式火器的研发与推广。火器的器形与性能不断得到改进,威力倍增,用火器装备的部队人数也日益增加。据统计,1555年的甲越战役中,大名武田氏所率军队3000 人中,已装备火枪300 余支。1570年的近江小谷山战役中,大名织田信长的部队也已拥有火枪近500 支。丰臣秀吉发动侵朝战争时,3000 人的部队还专设了“铁炮足轻”200 人。侵朝战争结束后,日本国内各大名军队装备火器的人数比例进一步增加。安土桃山时代晚期的关原合战中,大名伊达政宗所统率部队的火器装备率最高,达到40%;而这次战役中火器装备率最低的上杉景胜部队,也已达到23%。[3](P128-129)

从16世纪50年代到17世纪初,日本军事力量中逐渐形成了以自研自产的“鸟铳”为主要代表的常规火器配备。可以说,日本火器自创制始,走的就是轻型火器的发展道路,并且在不同的战争实践中,不断改良了火器的性能,并突出强化了对抗实用性特点,即灵活机动、射程较远、打击精度高。

二、朝鲜与满族政权对于日本火器的认识与吸收

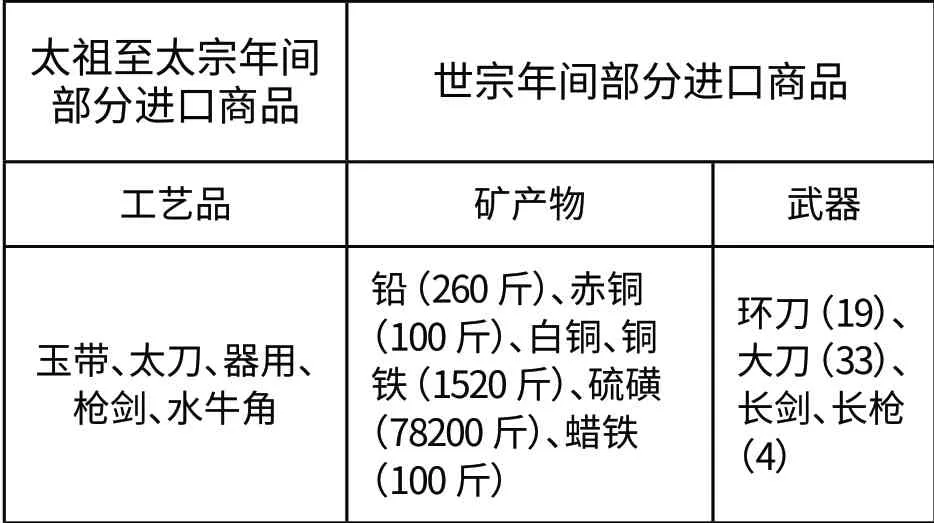

朝鲜与日本之间的武器贸易,从朝鲜李氏政权太祖至世宗期间(1392-1449),一直未曾间断,其中以“倭刀”、“倭剑”等冷兵器为主。

表一:朝鲜太祖至世宗四朝部分进口商品明细

上表“工艺品”或“武器”名目内的“太刀”、“大刀”,“长剑”等兵器,主要产地就是日本,这些商品也一直是日、朝双方贸易的固定项目。不过出乎意料的是,朝鲜本国对于这些日本兵器的需求,其实主要来自向明朝纳贡的压力。

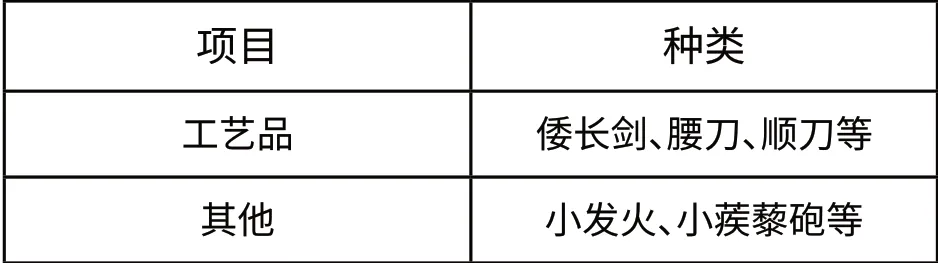

表二:朝鲜太祖至世宗年间对明部分进贡品明细

表二中,朝鲜进贡物品主要有“倭长剑”和“腰刀”。这其实就是两种规格的日本刀。高级日本刀分长、短两种,因其为国内贵族与武士阶级的必佩装备,因而做工十分考究。另外,朝鲜通过进口贸易购置的“长剑”,即为进贡明朝的“倭长剑”。15世纪朝鲜世宗在位时,朝鲜进贡明朝的物资数量极大,凑齐并非易事。因此,就会发生从日本购得后,直接进贡给明朝的情况。由于日本刀质量高、做工精美,又极富艺术价值,以至于明清易代后,清朝皇帝仍要求朝鲜进贡此类工艺品。据统计,1637-1640 短短数年间,朝鲜仍向清朝进贡了26 把“好腰刀”。1729 一年,竟有10把进贡。[4](P42)

上表中另值得注意的是,朝鲜还向明朝进贡火器,包括“小发火”、“小蒺藜砲”等。朝鲜的火器制造业从13世纪开始就已出现。在局部抗倭战争中,朝鲜的火器工艺与性能得到大幅提高。表一中,朝鲜在世宗年间从日本进口硫磺总量高达78200 斤。这些硫磺即主要用以制造火器。朝鲜虽然拥有火器时间远早于日本,但是日本火器迅速崛起,且历经战乱炮火实践,具有极强的实战性。在日本发动侵朝战争过程中,朝鲜军队饱受日本“鸟铳”等火器之苦,这使得朝鲜人对于日本火器有了深刻的认识,并开始加以吸收、改进。

1595年,朝鲜主簿申忠一出使建州女真,女真酋长马臣曾向他打听日本情况。这段对话被记录在《建州纪程图记》一书中:

马臣问:“你国沿江地面,留置降倭云,然乎?”

申曰:“然。”

马臣曰:“其数几何。”

申曰:“约五、六千。”

马臣曰:“缘何留置沿江地面?”

申答曰:“倭奴慕义来降,我国皆给以衣食,俾得安插。渠辈感恩怀德,愿住边上,为我御侮。我国嘉其诚款,分置沿江数郡矣。”

马臣曰:“倭奴等状貌壮大云,然也?”

申曰:“形体甚小,能潜行草间,放丸必中。”

马臣曰:“虽远且小,能中否?”

申答曰:“倭铳能中飞鸟,故曰鸟铳。”

马臣出铁甲以示曰:“能透得这盔否?”

申曰:“鸟铳防丸,能穿两重真木防牌笼以薄铁者,透过此盔,何足道哉!”

马臣则曰:“企至于此乎?”立左右者皆相顾愕然。[5](P445)

申忠一的回答虽有夸大其词之嫌,但其对于日本火器之威力,确实在日本侵朝战争中有所领教。

清太祖努尔哈赤在统一女真部落,建立“后金”政权的过程中,对于日本武备精良、作战勇猛的传言也有所闻,但满族人所掌握的火器却主要来自明朝与朝鲜。满族军队一方面在与明朝的战争中缴获火器,另一方面通过收编朝鲜军队来操练火器。

在对明战争中,满族政权所征用的朝鲜援军大多为炮手,这使满族军队的战斗力增强不少。宁远一役,努尔哈赤中炮而亡,这对继任的满族统治者刺激极大。满族政权遂开始着手组建一支以火器为主的军事力量。1637年,清太宗皇太极因收编的朝鲜炮手战斗力惊人,一举扭转战局,攻陷辽东重镇皮岛,特命其训练明军“被掳者一千六百人,习炮于海州卫”。[6](P151)此后,满人八旗每一旗都统所辖兵士均分为亲军、护军、前锋、步军、火器五部。[7](P51)不过火器一营,虽配有轻、重火器,但在当时仍只起辅助作战之用,冲锋陷阵依然仰赖铁骑。

三、台湾郑氏政权的对日武器贸易

明朝中后期,因东南沿海倭寇横行,政府厉行海禁政策。部分沿海的中国商人因生路断绝,铤而走险,从事走私贸易。这些海商的走私商品中,日本刀、剑是极其重要的一项。海商之一郑芝龙所娶的日本妾(即郑成功之生母),就是日本著名铸剑师的后人。此外,海商为了与明朝军队抗衡,起初使用的主要是欧洲人带来的火器,后日本火器兴起,便逐渐使用日本“鸟铳”,但大型火炮仍来自欧洲殖民者。

明亡后,郑成功继续率军队在东南沿海抗清。在从荷兰人手上收复台湾岛的过程中,郑成功缴获了一些欧洲火器,但数量不多,且无补充源,为了保持海峡对峙的局面,郑氏必须通过对外贸易获得军事及生存物资。据《台湾外记》记载,郑氏政权派往日本的贸易船之任务就是“以资兵用”,而派往东南亚各国的贸易船之任务则是“以资兵食”。[8](P77)

日本对于刚建立的满清政权,一开始采取的是敌视情绪,表现之一即对南明残余势力与台湾郑氏政权的军事支持。

汪向荣曾指出,“郑成功军中有令清军望而生畏的‘铁人’、‘倭铳’……不用说是得诸于日本的。”[9](P355-356)徐恭生在《试论郑氏与日本的贸易关系》一文中,也举出郑氏与日本交涉的九次事件。其中三次均记有日本予以兵器等物资支援的情况。如明永历五年(1651),日本“相助铜火贡、盔甲、器械等”;永历十四年(1660),“助铜火贡、鹿铳、倭刀”;永历二十八年(1674),“并铜火贡、腰刀、器械,以资兵用”。[10]

四、抗倭与援朝:中、日两国火器的交锋

倭寇之患,自万历出兵援朝逐倭后,彻底平定。在东南和东北两个战场,明朝都面对同一个对手——日本。倭乱时,日本的鸟铳,给东南沿海官兵留下了深刻印象。嘉靖二十七年(1548),明军在双屿之战中,第一次从日本海寇手上缴获了鸟铳。明人何良臣在其《阵纪·技用》中写道:“鸟铳出自外夷……(明朝火铳)不敢连发五、七铣,恐内热起火,且虑其破,唯倭铳不妨。”[11](P206)这说明从西洋火器传入日本的短短数年间,日本鸟铳在性能上已经超越了原来的西洋“夷铳”。

在与日本人的对抗中,明朝将领及火器专家逐渐认识到日本“鸟铳”的威力与优越性。抗倭名将戚继光曾指出:“诸器之中,鸟铳第一,火箭次之。”[12](P174)明代兵器专家赵士帧《神器谱》称:“近代火器愈多而愈无实用……以鸟铳为最善。”又说:“自鸟铳流传中国,则诸器(按,指明朝军队主要装配的神枪、快枪、夹把、三眼、子母枪等火器)又失其为利矣。诸器一手持柄,一手燃药,未及审固,弹已先出,高低远近,多不自由。鸟铳后有照门,前有照星,机发弹出,两手不动,对准毫厘,命中方寸,兼之筒长气聚,更能致远摧坚。”[13](P184)

日本“鸟铳”依靠“照门”、“照星”、打击目标的三点一线射击,提高了命中率,是一大创造。明人范涞曾在《两浙海防类考续编》中,系统总结了东南沿海抗倭过程中,明军所运用的兵法、兵器等成功经验,其中不乏对于“鸟铳”的吸收与改进。他说:

倭奴长技有二,惟鸟铳、双刀。鸟铳纵能命中,所伤不多,亦中国所有者。双刀虽利而隔船乌能施其巧。中国火器如百子铳、佛狼机、火箭、神机箭、一窝蜂、喷筒、火砖、火毯、火桶、烟罐,中国之长技十。尚有短器如牌乂、枪筅、犁头标、连鎓枪之属。是以十而胜其二,远则用百子铳、佛狼机以击之,诸火器以焚之;中则败其一舟,一舟坏,贼岂能独存?舟楫来交,兵刃未接而我已获全胜矣。是水战为中国所长技也,而水战之长技皆赖火器,诸火器之中而飞砂百子铳尤能及远洞坚。若于平时演习,临敌不至手颤目眩、惊惶无措,必能取准矣。[14](P828)

范涞认为日本人的兵器优势在于倭刀和“鸟铳”,明朝军队可以通过发挥自身武器优势予以遏制日本。此外,他还认为可通过吸取日本“鸟铳”的优点改造明朝自己的火器:

各镇所用火器,惟三眼枪最胜。一器三发,可以备急,然多而不准。倭奴鸟铳前后星门对准方发,极称利器,然准而不多。一发后,旋即无用。今酌量于两者之间,制为二器,前后星门一准倭奴鸟铳,而加以三眼、五眼,其机则更易使,点放由人,前后对准,星门平放,一百三十步命中。[14](P1364-1365)

通过改造,“鸟铳”基本成为明朝军队中的常备火器。从戚继光的《纪效新书》、赵士祯的《神器谱》、何汝贤的《兵录》、茅元仪的《武备志》、李盘的《金汤借箸十二筹》、焦勖的《火攻契要》等明人撰写的主要军事著作所提及“鸟铳”的次数可见,“鸟铳”已成为明军所装备的轻型火器中最普遍的一种金属管状火器。这些当然都是改进后的“鸟铳”。在明末清初宋应星所著《天工开物》中,就记录有“鸟铳”的制作工艺,这时已很难区分日式与中式“鸟铳”的区别。

凡鸟铳长约三尺,铁管载药,嵌盛木棍之中,以便手握。凡锤鸟铳,先以铁挺一条大如箸者为冷骨,果(裹)红铁锤成。先为三接,接口炽红,竭力撞合。合后以四棱钢锥如箸大者,透转其中,使极光净,则发药无阻滞。其本近身处,管亦大于末,所以容受火药。每铳约载配硝一钱二分、铅铁弹子二钱。发药不用信引,孔口通内处露硝分厘,捶熟苎麻点火。左手握铳对敌,右手发铁机逼苎火于硝上,则一发而去。鸟雀遇于三十步内者,羽肉皆粉碎,五十步外方有完形,若百步则铳力竭矣。鸟枪行远过二百步,制方仿佛鸟铳,而身长药多,亦皆倍此也。[15](P513)

明朝“鸟铳”在日本“鸟铳”基础上扬长避短,有所改进,应该说性能更佳。但是,东南沿海的军事新气象并没有得到明朝统治者的关注。倭患缓和后,积极参与改造火器的将领,如戚继光等被派到东北边陲面对更大的挑战。戚继光去世较早,并没有经历援朝抗倭的战争,出现在东北战场上的将领,面对的是和东南沿海海战完全不同的战场——陆战和攻坚战,他们保守地认为口径越大的火炮攻坚力量越强,并没有把此刻已经出现在东南沿海战场上的“鸟铳”等新型兵器投入到东北战场。相反,日本军队仍然用“鸟铳”这一轻型火器与明军展开周旋。具有灵活性强、射程远、准度高等优势的“鸟铳”丝毫不比明军大口径火炮逊色。日军在侵朝战争中,还发明了骑兵使用的火器——骑铳。从此以后,日本火器便有了“步铳”和“骑铳”之分。日本军队并没有大口径火炮,攻防战中凡遇明朝军队的“佛郎机”和朝鲜军队的火炮时往往吃亏,但日本“鸟铳”枪管较长,操作灵活,火力却不比中、朝军队差。

五、结语:日本火器的流布与东亚格局的变动

从军事史的角度考量,东方火器改良的外部推动力源于西方科学技术的介入,其内部繁衍力则扎根在东亚主要政权当时处于军事对峙甚至对抗的现实战争诉求。无疑,战争推动了军事科技的进步,在16 至17世纪的东亚,火器的辗转流布及改进恰说明这一点。置诸全球史的视野来看,全球军事格局正从冷兵器向热兵器时代转变。这一时期,世界各地的战争实践者初步体验了大规模火器使用带来的攻城拔寨的威力,尽管当时火器在正式军队中只占辅助攻击的地位,但是随着军事科技的逐步提升,火器的作用也日益显著。

如果换一个视角来看,火器流布背后展现的是一幅东亚格局变化的全息图景。从蒙古人建立元朝起,东亚政治版图就开始以中国为中心。明朝在继承元朝的关内版图和政治遗产后,受到自身国力的限制,改变了原先蒙古式的扩张型统治模式,转而建立以朝贡制度为核心的政治外交体系。在这一过程中,中原王朝的统治者一直试图将日本准确定位于这个以中国为中心的东亚布局中。从元世祖征伐日本,到明太祖列日本为十五个“不征国”之一,日本却始终处在东亚政治格局的边缘。

清朝继承明朝的政治遗产,也相应地调整了宗藩朝贡体系,但始终没有能够将日本纳入到与朝鲜同等地位的宗藩关系中。柳岳武认为,清朝在没有取得与日本建立直接友好关系的情况下,转而对日本采取一种被动的防御策略。“这一政策的后遗症是使清国变得越来越保守,其政治外交视野变得越来越狭窄。”[16]但从日本方面看,这也说明日本谋求进入东亚政治格局中心的努力是失败的。日本从“仁和偃武”到下达“锁国令”,外交政策也趋向保守,东亚格局在经历了16 至17世纪的激烈变动后,又恢复了平衡。

从这一角度讲,“火器”作为东亚政治全息体的一个特殊“细胞”,本身也具有随东亚格局变化而“突变”的能力。换言之,火器的改良与对抗,背后反映的是东亚各方势力的消长。从13 至17世纪,东亚始终处于以中国为中心的国际政治格局,其中16世纪至17世纪,日本重新统一后,逐渐开始挑战这一中心体系。这一时期,中国本身也出现了明清易代的动荡,整个东亚版图都处于激烈变动中。火器的技术在这一变动中,也不断得到改良与推广。当日本国处于东亚政治格局的稳定边缘时,中国火器的优势明显。日本统一后,国力增强,在其处于“挑战者”地位时,中、日两国火器各施所长,在各条战线上也是针锋相对。而18世纪日本颁布“锁国令”后,清朝也进入了承平日久的时期,双方火器的研发和应用逐渐丧失了用武之地,东亚格局重新趋于新一轮的稳定平衡。这一时期,中、日两国都没有再作适当的预警,而世界军事技术的革新却仍在继续。两国也因此在19世纪中叶均尝到了军备落伍的苦果。

[1] 张燮.东西洋考 [M].四库全书本,卷六.

[2] 日本“新萨藩丛书”刊行会.南浦文集上卷 [M].新萨藩丛书卷四 [M].东京:日本历史图书社,1973.

[3] 张晓校.世界近代前期军事史 [M].北京:中国国际广播出版社,1996.

[4] 金炳镇.14世纪—17世纪中叶朝鲜对明和日本贸易关系史研究 [D].延边大学博士学位论文,2005.

[5] 申忠一.建州纪程图记 [M].孙方明、李鸿彬.清入关前史料选辑第二辑 [Z].北京:中国人民大学出版社,1991.

[6] 延边大学民族研究所.朝鲜族研究论丛 (三) [C].延边:延边大学出版社,1991.

[7] 张宗平,吕永和.清末北京志资料 [Z].北京:燕山出版社,1994.

[8] 东北地区中日关系史研究会.中日关系史论文集 [C].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1984.

[9] 汪向荣.中世纪的中日关系 [M].北京:中国青年出版社,2001.

[10] 徐恭生.试论郑氏与日本的贸易关系 [J].福建师范大学学报,1983,(2).

[11] 兰书臣.中华文化通志·制度文化典 [M].上海:上海人民出版社,1998.

[12] 戚继光.练兵实纪 [M].上海:商务印书馆,1991.

[13] 周嘉华.中国文化通志·科学技术典 [M].上海:上海人民出版社,1998.

[14] 范涞.两浙海防类考续编 [M].刘兆佑.中国史学丛书三编 [C].台北:台湾学生书局,1987.

[15] 潘吉星.天工开物校注及研究 [M].成都:巴蜀书社,1989.

[16] 柳岳武.清初清、日、朝鲜三国关系初探 [J].安徽史学,2005,(4).