安徽出口贸易区域差异及收敛性的测算分析

2013-05-10夏岩磊李宏亮

夏岩磊,李 丹,李宏亮

(滁州学院 经济与管理学院,安徽 滁州 239012)

安徽是中部农业大省,毗邻“长三角”区域,是承接东部产业转移的重镇。近年来,全省上下以国家促进中部崛起和扩大内需的重大机遇为契机,全面实施工业强省、东向发展、创新推动、中心城市带动、城乡统筹和可持续发展六大战略,带动安徽经济强劲增长,经济发展水平不断提升。安徽“十二五”规划中明确提出,要“全面提高开放合作水平,扩大外贸规模,优化外贸结构,实现外贸发展方式转变”、“加快发展一般贸易,大力承接沿海加工贸易转移,积极发展技术、文化、教育、中介等服务贸易。壮大外贸经营主体,培育具有较强竞争力的外贸集团,大力发展中小型民营外贸企业,打造一批外向度高、特色明显的出口产业集群和出口基地。”因此,厘清出口贸易在省内不同区域的发展情况,提出促进出口贸易协调发展的可行性措施,努力促使出口贸易真正成为带动安徽经济增长的有效动力,在当前具有强烈的现实意义。

国外学者的研究主要集中在对外贸易和经济增长的关系与作用上。通过多年的争论和实践,理论界对于“国际贸易促进经济增长”这一命题已经基本达成共识。从近年的研究来看,对于贸易区域差异的研究主要是从探究不同因素对引发贸易差异的作用角度入手,通过实证研究和计量方法对贸易区域差异进行测算。这些因素诸如一国贸易溢出效应渠道、金融发展与政策情况、贸易结构差异、产业集聚情况等。国外学者如Bardrdhan(1987),Kavoussi 和 Ram(1985),Beck(2002),Greenaway、Morgan和Wright(2002)等对此作了大量研究。近年来,国外学者对某一区域内贸易非平衡性的度量及收敛研究成果较多,但对于中国的研究成果也不多见。国内学者刘力(2006)通过构建泰尔指数、基尼系数对中国区域经济差距的结构进行分析,进而发现中国东部地区的贸易扩张增加了东部地区的劳动力与人力资本的要素回报,而中西部地区较低的贸易依存度与出口初级产品比重偏高对中西部区域收入提高作用微弱,由此推断体制性因素是改革开放以来中国区域经济差距扩大的深层原因。赵伟、何莉(2006),通过定量分析发现中国对外贸易发展出现了一定程度的俱乐部收敛特征。从对安徽省的研究来看,绝大多数学者早期多定性分析安徽农产品贸易发展现状的研究,如王方友(2004)、邓小华(2008)、程淑琴、朱启保(2009)、顾晨婴(2009)、靖飞(2009)、朱慧敏(2010)等,少数学者作了定量分析,如曾凡银、秦连明(2003)提出通过调整生产结构、提高农民科技文化素质来提高农业产品竞争力。巫建海(2009)通过构建恒定市场份额模型对影响农产品贸易的因素做了分析。从对安徽区域发展不平衡与贸易发展不平衡角度来分析安徽出口贸易的区域差异,并进行收敛分析,现有研究成果还比较少。

1 “十一五”以来安徽出口贸易发展情况概述

1.1 出口贸易规模情况

表1列明了2006年以来安徽出口贸易额变化情况,从而在一定程度上表明了安徽出口贸易的规模。“十一五”以来,安徽出口贸易额经历 “V”型增长路径。从表1可以具体看到:2006-2008年,出口贸易额持续增长,年同比平均增长率44%;2009年受到次贷危机影响,出口贸易额急剧下降,同比出现负增长;2010年以后经济复苏,增速较为明显,同比平均增长率达到39%。安徽出口贸易占全国出口比重也呈逐年上升趋势,但是比重较小,说明安徽仍然是贸易小省。

表1 安徽出口贸易额、增长率及占全国比重

1.2 出口贸易依存度的变化情况

出口贸易依存度在一定程度上表明地区外向型程度,同时也可以表明出口对经济增长的贡献程度。表2列出了安徽出口依存度的变化情况,从中可以看到,安徽出口依存度较低,一直维持在10%一下,表明安徽国民财富的增长对出口贸易的依赖程度不深。

表2 安徽出口贸易依存度

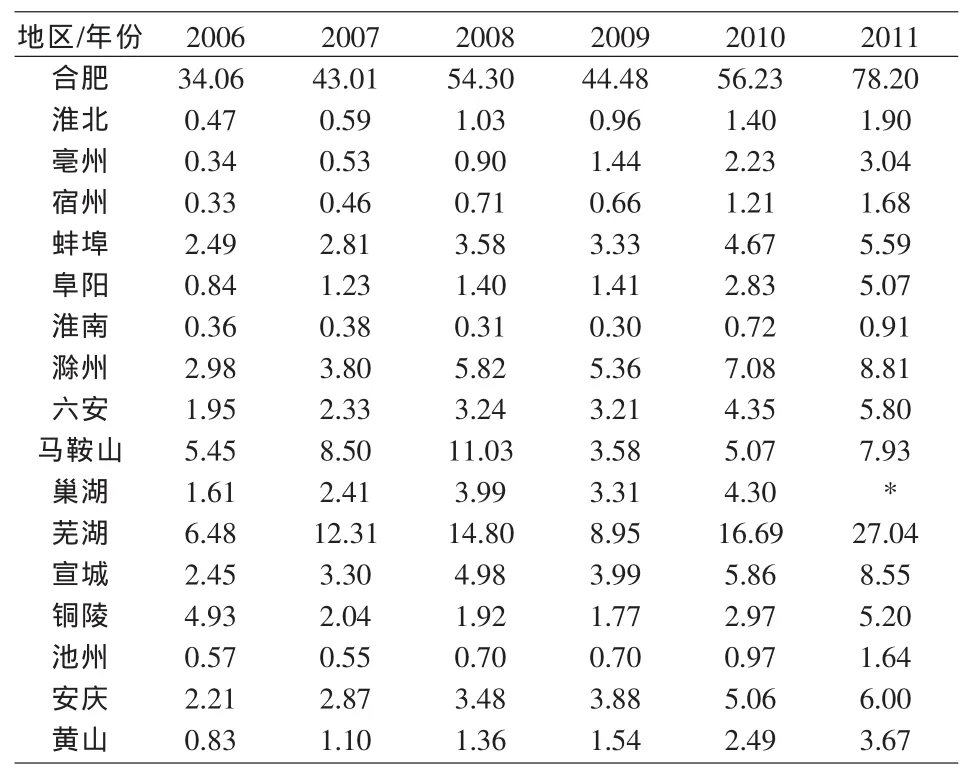

1.3 不同区域出口贸易发展差异情况

表3给出了“十一五”以来,安徽十七个地市的出口贸易额。其中,根据《国务院关于同意安徽省撤销地级巢湖市及部分行政区划调整的批复》(国函[2011]84号)精神,原巢湖市所辖区域划入合肥市、芜湖市和马鞍山市,因此2011年巢湖出口贸易数据为空。从表3不难看出:第一,安徽出口贸易额区域差异较为明显,合肥出口额占总体比重历年均在40-50%左右,几乎是省内其他地区出口额的总和;第二,地理分布上看,皖南地区的出口贸易额比皖北地区的出口贸易额要高,皖江城市带的出口贸易活动是安徽出口贸易的主体。

表3 安徽不同区域出口贸易额(亿美元)

另外,从不同区域历年出口贸易的增长率变化来看,受2008-2009年全球金融危机影响,合肥、马鞍山、滁州、淮北、六安、宣城、宿州、蚌埠等八个地区的出口增长率变化趋势极为相近,均为先有小幅增长,又急剧下降,然后又增长的情况,体现为“V”型增长;而芜湖、黄山、安庆、阜阳和淮南五地区出口增长率则呈现大幅下降到谷底又大幅上涨到峰顶,总体趋于下降的态势,体现为“反Z”型增长;池州和铜陵两地区基本受危机影响不大,增长率不断增加;而亳州的增长率则是一直下降。

2 安徽出口贸易区域差异的描述统计分析

为了进一步真实的反映安徽不同区域的出口贸易差异,我们把安徽区域贸易数据的期望值、方差、标准差及采用变异系数列于表4。相对于标准差来讲,对不同区域出口贸易的差异程度或数量变动程度做度量,变异系数指标可以避免不同序列由于计量单位和数学期望的差异导致的不可比性。但考察表4,变异系数也非最好的度量指标。

表4 安徽区域贸易主要统计量

考察表4的所列结果,可以得到以下结论:第一,安徽各区域贸易量期望值总体逐年上升,但也受到2008年金融危机影响,在2009年出现下滑;第二,2011年作为十二五开局之年,其区域贸易均值比照“十一五”开局之年的2006年翻了一番;第三,安徽区域域贸易变动程度也呈逐年扩大趋势,但从变异系数来看,加入均值因素之后,各年的变异系数总体持平。用标准差和变异系数来反映安徽区域贸易差异程度只能反映不同地市偏离总体均值的程度,尚不能反映区域贸易的非均衡程度。

3 安徽区域出口贸易非平衡差异的测算

3.1 区域出口贸易差异的度量指标的构建

我们拟借助经济学[1]中对于收入差距的度量工具——基尼系数的思想,构建区域贸易基尼系数,从而度量安徽不同地区出口贸易的差异与非平衡关系。

我们借助基尼系数思想来构建贸易基尼系数。显然,贸易基尼系数度量不同区域出口贸易的非平衡程度或差异程度,若贸易基尼系数高于0.4,可以视为出口贸易的区域差异过分显著,各地区贸易发展严重不平衡。

3.2 对贸易基尼系数的测算

我们通过采取人口分组手段,将面积B划分为若干梯形,通过测算梯形面积的和来估计。文中使用的安徽17地市“十一五”以来出口贸易额数据、累积人口数据等均来源于各年份《安徽统计年鉴》及《安徽省2011年国民经济和社会发展统计公报》。

以2006年安徽17地区数据为例,具体做法如下:

首先将2006年各地区人口分为17组并按照其所对应的出口贸易额从低到高排列,令分组后每组人口占总人口比重分别为P1、P2、……P17;对应的每组出口贸易额比重依次为:x1、x2、……x17,累积比重为V1、V2、……1,上述各指标的数据列于表5。则面积B应该为:

所以,贸易基尼系数应为G=SA/S(A+B)=1-2SB=0.9156

表5 测算贸易基尼系数的各指标数据(2006年)

利用该算法,我们计算2007年至2011年贸易基尼系数,并将测算结果连同2006年测算结果一同列于表6中。

表6 2006-2011年安徽历年贸易基尼系数

从表6的列明的结果可以看出,2006年以来,安徽区域贸易基尼系数都在0.4以上,初步可以认为安徽不同地区的区域贸易发展差异巨大,出口贸易发展极不平衡。但是,从纵向发展来看,区域出口贸易差异在不断缩小,表现为贸易基尼系数在不断降低。这与安徽不断实施东向发展战略,主动融入长三角区域合作,加大开放力度,全面提高开放水平的宏观经济政策直接相关,也可见安徽区域经济的活力在不断提升。

3.3 安徽区域贸易差异收敛性分析

区域贸易的收敛性应是指由于出口生产要素的边际报酬递减,人均初期贸易水平较低的区域比人均初期贸易水平较高的区域以更快的速度增长,即原来出口贸易发展相对发达的地域与相对落后地域的贸易发展水平差异将不断缩减,最终趋于同一稳态发展过程。按照巴罗、萨拉-马丁(1992)的经典分析,收敛可以分为σ收敛和β收敛。进一步地,β收敛根据不同经济体是否具有相同的经济基本特征还可以细分为绝对β收敛和条件β收敛[2]。

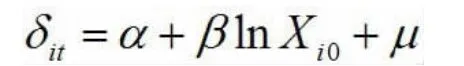

从全省角度考察,省内各地区自身就可视为具有不同经济特征的区域经济体,其贸易发展的趋势与稳态也各具特征。但是从不同地区同处安徽省内的角度来看,无论从制度、政策以及地理位置等因素考察,这些外生变量均可视为不变或可控。因此,我们这里考察的应是条件β收敛,即在外生变量保持不变的情况下,贸易增长率与增长水平之间应该负相关。从计量角度上讲,应是在时间维度上验证初始人均贸易值与历年人均贸易增长率是否成负相关。我们利用如下模型来验证:

令δit为第t年区域i的人均贸易额年增长率;i=1,2,……17,为本文设定的安徽17地区;Xi0为初始期 (2006年)i区域的人均贸易值;μ为随机干扰项;α为常数项,β为参数。根据条件β收敛定义,若β为负值,则称这i个区域间呈现收敛。利用2006-2011年安徽各地区的相应数据,对模型进行估计,结果如下:

表7 区域贸易收敛性计量分析结果

由检验结果,可以得到如下关系:

从检验结果来考察,模型各参数是显著的,从F统计量看,模型总体显著。由于初始人均贸易值的自然对数的系数为负值,标明其与历年人均贸易增长率是负相关的,符合条件β收敛的定义。由此可以得到结论,安徽不同区域出口贸易存在收敛性,原来出口贸易发展相对发达的地域最终将被相对落后地域追平,这个结果也与前文对贸易基尼系数的测算结果相吻合:从2006-2011年以来各地区出口贸易发展的数据及对贸易基尼系数的测算来看,原出口贸易发达地区如合肥,出口贸易年增长率在维持在30%左右,而原相对落后的皖北地区如阜阳、宿州、亳州等出口贸易年增长率在2009年后几乎均维持在40%以上,贸易额差距有不断缩小趋势。由此可以看出,在未来发展阶段加大促进出口贸易发展,有助于平衡省内不同区域间的发展差异,从而进一步促使安徽经济在贸易层面稳态发展。

4 促进安徽出口贸易协调发展的对策建议

从上文分析可以看出,安徽出口贸易发展呈现收敛趋势,以合肥、芜湖、滁州为代表的原出口贸易相对发达地区与以宿州、亳州、阜阳为代表的出口贸易相对落后地区的差距呈现不断缩小的趋势。这种收敛趋势有两个显著特点:一是收敛力度相对微弱,贸易基尼系数仍然维持超过0.4水平,即从长期来看,安徽省内各地区出口贸易发展的差异仍然存在;二是从发展路径看,原来相对发达地区出口贸易发展增速开始减缓,而相对落后地区增速开始增加。因此也应从两个方面着手提出促进安徽出口贸易协调发展的建议:

一方面,出口相对落后地区应加强特色产品出口示范基地建设,以“特色”带动出口。各出口贸易相对落后地区,应努力培育和挖掘本地区特色产品,将具备市场竞争能力、具有良好声誉的本地特色产品做成品牌,形成出口示范基地,通过特产出口带动整个地区出口,进而缩小与出口贸易相对发达地区的差距。特色产品出口示范基地应是能够促进本地区特色产品出口呈现规模化、标准化和集约化的专门从事特色产品进出口的大型企业[3]。我们认为,可以通过“特色产品产业带+出口示范基地+龙头企业”模式,使特色产品出口示范基地不仅仅限于流通领域功能,而是与生产结合起来,形成“以点成面,以面成带,带中强点”的建设思路,即将出口企业整合进优势产区,将同类产品相近产区整合为产业带,再将产业带中龙头企业做强做大。这种模式不仅带动就业,同时也解决要素生产和消费,将出口贸易与实体经济有机结合进一步缩小差距。

另一方面,出口相对发达地区应排解当前出口贸易增速放缓瓶颈,强化协同意识,以“优化”带动出口。各出口贸易相对发达地区,要从投资环境、融资环境等方面不断查找当前本地区出口贸易发展遇到的瓶颈问题,进一步挖掘潜力。同时,应强化协同合作意识,与出口相对落后但有潜力形成较强特色产品的地区形成产业联合,既可以利用相对落后地区的低要素报酬率缓解生产成本,又可以通过产业转移与下放,输出加工技术,开发特色产品,在协同中寻找出口贸易新增长点,最终通过优化环境、优化结构及优化技术来带动出口。

[1]高鸿业.西方经济学:微观部分[M].5版.北京:中国人民大学出版社,2011:239-240.

[2]李国柱,马树才.区域贸易差异与区域不平衡发展研究[J].商业研究,2007(8):24-26.

[3]夏岩磊,李丹.安徽农产品贸易与区域增长不平衡的关系研究[J].铜陵学院学报,2012(5):11-14.