减碳贏未來

2013-04-29許曉楠

許曉楠

在氣候變暖的大背景下,全球企業正處在同一個十字路口:沿著固有的軌跡繼續前行,將是一條佈滿資源日漸枯竭的陷阱、市場空間漸行漸窄的不歸路;而低碳轉型即將拉開第二次經濟全球化的大幕,一場以低碳名義的革命正在興起。

無法迴避的低碳競爭已經到來,「不行動,會死得很難看。」企業是經濟的微觀主體,既是能源消耗者,也是溫室氣體排放源。減少碳排放,是責任,更是生存需要。

你的產品「走」過了怎樣的「碳足跡」?它們的「碳標籤」,到底會是「碳關稅」、「碳配額」的壁壘,還是「碳交易」的「未來通行證」?

是什麽——「碳足跡」 如何踏出第一步?

爲什麽——快行動 低碳競爭無法迴避

怎麼做——「碳交易」 減出來的「錢」景

思什麽——「賣碳翁」 市場公平的拷問

看什麽——「省」經濟 引領新變革時代

當你走進一家超市,拿起貨架上的商品端詳,你會發現上面有一個奇特的標籤清楚地寫著「CO2 ××g」的字樣。這個場景,在一些發達國家已經司空見慣;而在中國大陸,人們似乎並不熟悉。

這個標籤就是「碳標籤」。別小看這個不起眼的標籤,它可以顯示消費者手中的產品從原料到成品整個過程中所排放的二氧化碳數量,使消費者能夠對產品的生產給環境造成的影響有一個量化認識,並做出自己的選擇。在低碳環保意識日漸深入人心、減少溫室氣體排放的呼聲日漸高漲的當下,如果你的產品的「碳標籤」太難看,一定會遭遇消費者的「用腳投票」。

足跡、標籤與評估

「任何產品從原材料、製造、到消費者手中及使用後的回收之整個生命週期,將產生的能耗盤查出來,並以二氧化碳的排放量來表示,這就是『碳足跡』;而此能耗數據再經有公信力的協力廠商單位認證後,在大陸這個機構是CQC(中國質量認證中心),授予可貼在產品上的標籤,就是『碳標籤』。」天碩電網科技股份有限公司董事長李永如,在接受本刊專訪時指出。

同時兼任台灣區電機電子工業同業公會 e化委員會委員等數個職務的李永如,近年來一直走在企業節能減碳市場的第一線。結合平日的工作經驗,李永如強調,了解「碳足跡」,除了明確定義,其評估方法也至關重要。

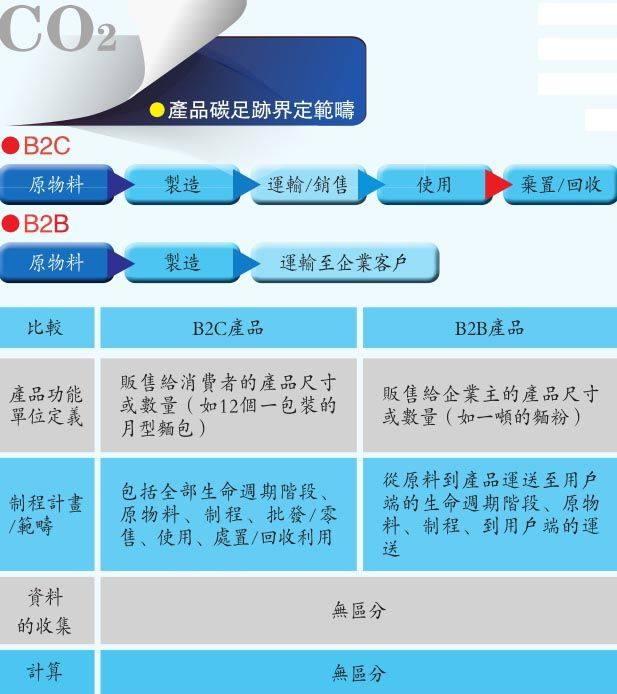

國際間目前均以產品生命週期(Product Lifecycle Assessments, LCA)的觀點來分析。「碳足跡」評估通常有兩種選擇,視產品行銷類型及揭露需求而定。第一種依據基本生命週期,多用於B2B產品,包括原料開採與製造、製造過程和運輸;第二種則依據完全生命週期,多用於B2C產品,包括原料開採與製造、運輸、包裝、倉儲、使用直至廢棄物處理。

標籤背後的低碳經濟

「碳標籤」雖小,但背後大有文章。

在低碳經濟時代,除了「碳標籤」成了越來越多國際買家所要求的通行證外,一些發達國家還以環境為名義,在低碳技術領域設置「碳關稅」、「碳中和」等貿易壁壘,且愈築愈高,阻礙他國產品進入本國市場,保護本國貿易。

「碳關稅」是指一國對高耗能產品進口徵收二氧化碳排放的特別關稅。目前,「碳關稅」在許多發達國家和經濟體甚囂塵上。隨著減排意識在全球範圍內的普及,「碳標籤」、「碳關稅」已為越來越多的國家和地區所推崇,並逐步涉入國際貿易活動,很有可能成為日後影響中國企業產品出口的新貿易壁壘。

「另一方面,『碳標籤』制度已經成為低碳經濟的標誌,對推動節能減碳有著非常積極的作用。」李永如指出。

首先,「碳標籤」制度可以首當其衝地影響消費者,使低碳生活的觀念在消費者心中日益加深。除了價格與品質,他們還可能因某商品碳排放量高而不去購買。當這種消費習慣在消費群中逐漸形成的時候,關注碳排放的買方市場就會逐步增大,這會促進整個工商業的低碳目標。

其次,當「碳標籤」制度的影響從消費環節傳導到生產環節時,會優化工業發展,促進產業結構調整。由於消費者不再青睞的高碳排放產品逐漸減產,產量達不到自身的經濟規模時,產品成本會逐漸上升。這樣的企業將面臨兩種抉擇:第一,關閉生產淘汰落後產能;第二,通過科技與管理方式更新來降低成本,減少碳排放。

企業要在自己的「碳標籤」上寫出漂亮的數字,能否實踐和落實「碳中和」至關重要。「碳中和」是指排放多少碳就做多少抵消措施來達到平衡。企業想要實現「碳中和」,有主動和被動兩個途徑。主動手段是在企業內部通過技術創新、制度創新、產業轉型、新能源開發等多種手段,盡可能地減少能源消耗以及溫室氣體排放,並聯手專業機構不斷優化產業鏈系統,最終通過「碳中和」等多種形式,達到經濟社會發展與生態環境保護雙贏,實現企業低碳經濟發展;相對被動的手段是付出真金白銀,直接向碳交易平台購買碳排放配額來中和。

不久前,大陸一家生產海產品的企業獐子島漁業對其蝦夷扇貝產品進行了碳足跡計算,並獲得了相應的產品碳足跡標識,即「碳標籤」。這是大陸食品行業首個碳標識認證食品,實際上包括服裝加工、照明燈具等其他多個行業都已開始紛紛試水「碳足跡」認證。

「中國大陸正在邁向世界第一大經濟體,一定會在減碳方面加快腳步,甚至會倒著做——世界上一些發達國家還在做『碳盤查』時,大陸有可能直接要求『碳交易』。可一些台商還在睡大覺,這很危險,再不行動就會死得很難看!而且現在做,還可以去申請政府支援的部分。很多面臨轉型的台商苦哈哈,想關廠一走了之。但是供應鏈和市場都在大陸這邊,為什麼不結合減碳升級,好好地改善自己的品質?」天碩電網科技股份有限公司董事長李永如眉頭緊鎖,語氣中透著焦慮。

山雨欲來 政策密集出台

「種種跡象表明,碳交易將是大陸的既定政策。」李永如說,自2012年下半年到2013年年初的半年時間內,大陸已經分兩批密集公佈了29個碳交易試點城市,這在全世界絕無僅有。2013年7月15日,大陸宣佈「環保版」鋼鐵行業淘汰標準將在2013年內出台,各主要管理部門已經就「環保淘汰」達成共識,即以「排放是否達標」作為淘汰鋼鐵落後產能的依據。

事實上,除了大陸,其他地區和國家的減碳腳步也在加速。

台灣「碳足跡標籤推動計畫」始於2008年,已於2010年4月開始正式在相關產品上使用,目前已有包括 LCD 顯示器、光碟片、茶飲及夾心酥、牛軋糖等廠商,願意配合政府施行「碳標籤」標示政策。

法國於2 0 1 3年7月1日起實行的「新環保法案」明確要求,法國市場上所有的產品將強制披露碳資訊。英國也出台了PAS2050,作為英國第一部強制性的、統一產品與服務的碳足跡測量標準,被廣泛地應用於英國各大企業。此外,日本、美國、加拿大、韓國緊隨其後,鼓勵本國公司在商品上加注「碳標籤」。幾乎同時,歐盟也對碳足跡衡量做出了強制性規定,發達國家已逐漸進入減碳的全民實踐階段。

而國際標準組織起草的ISO14067產品「碳足跡」國際標準的最終版草案稿將在2013年內發佈,該標準将為發達國家对大陸設置新的貿易壁壘和技術壁壘埋下伏筆。

減碳博弈碳關稅構築新貿易壁壘

「『碳標籤』正從一個公益性的標誌變成一個商品的國際通行證,這個通行證將有可能成為國際貿易的新門檻——發達國家有可能率先建立這樣一個『碳標籤』准入制度,要求進入本國的某種產品『碳足跡』不得高於規定值,否則將採取罰款或者徵收高額關稅等措施。未來三五年內,旨在衡量二氧化碳排放量的『碳足跡』,必將成為發達國家對中國產品實施貿易壁壘的又一大利器。」中國世界經濟學會副會長周茂榮指出。

他舉例稱,在同樣生產條件下,由於大陸的能源結構以煤炭為主,排放因數大,因此,產品「碳足跡」會普遍高於發達國家。根據目前認可的碳關稅範圍15~60美元/噸計,大陸高碳產業(鋼鐵、建材、有色、紡織、民生化工等)的出口成本將增加5%左右的碳成本;另一方面,大陸作為電子產品的組裝加工地,所受的影響更為突出。例如,大陸企業為蘋果公司組裝的iPad,每台出口到美國的價格為150美元左右;而大陸企業組裝每一台獲得增加值4美元,其餘的146美元歸美國研發和銷售部門;若按每台150美元的出口額徵收「碳關稅」,大陸組裝企業將承受重壓。

以碳稅為主要標誌的低碳貿易壁壘,將對大陸的外貿出口企業產生以下三個主要影響:

首先,企業出口成本增加,經濟效益下降。為避免今後或因碳排放過高而被發達國家市場拒之門外,企業必須在生產中採用環保型的生產方法和技術,投入資金研發節能,改進工藝,各種中間費用及附加費用增多。

其次,出口量下降,國際市場占有率降低。「碳關稅」主要針對高碳排放的產品,或稱能源密集型產品,而目前大陸出口最多的就是此類產品。屆時,像鋼鐵、焦炭、金屬冶煉加工製品等產品可能面臨發達國家的高額進口關稅。據世行研究報告,如果「碳關稅」全面實施,在國際市場上,所有中低收入國家出口額將削減8%,「中國製造」可能面臨平均26%的關稅,出口量因此可能下滑21%。

第三,生產管理要求苛刻,危及中小企業生存。低碳綠色壁壘的實施必然會涉及產品從生產到銷售乃至報廢處理的各個環節,對企業生產管理的要求非常苛刻。大陸中小企業粗放型、高耗能的生產方式將難以維持,甚至退出國際市場。

供應鏈傳遞 品牌商施壓

為降低溫室氣體排放,在商品上標示「碳足跡」已成為國際流行趨勢。業內專家分析認為,雖然目前各國運行的「碳標籤」主要針對的是一些終端消費品,但如果要核算該產品全生命週期的碳排放,那麼經由供應鏈的傳導,所涉及的上游基礎原料的碳排放量也需計算在內。有研究表明,50%的跨國品牌商將把碳排放水準作為選擇供應商的條件之一。

如Dell宣佈「碳中和」目標後,將供應商的溫室氣體排放統計資料具體納入每季對供應商整體表現評核機制中;Panasonic將減少二氧化碳排放量列入年度營運目標;CDP與「供應鏈領導聯盟」(Supply Chain Leadership Coalition)合作後,包括惠普(HP)科技、家樂福、P&G等百餘家國際知名企業,也開始對供應商進行相關要求。英國最大超市特易購(TESCO)已有500多種產品加貼「碳標籤」,未來將要求所有8萬種上架商品加貼「碳標籤」;在日本,「碳標籤」制度的產品種類已擴大至94類,廣泛涉及農產品、輕工和部分機電產品;美國最大零售通路業者沃爾瑪(Walmart) 宣佈與其他業者成立永續性聯盟,針對200餘類的產品,制定了永續性指標,至2013年底,將擴大到銷售產品種類的70%,逐步要求全球10萬多家產品供應商在2013年底建立碳揭露與通報系統。

「『碳標籤』的應用是低碳、節能環保的量化表現,會對整個產品製造與供應鏈形成巨大壓力。」李永如介紹,相關機構的調查表明:15歲~25歲的年輕族群,對綠色產品的支持度最高的是中國大陸,達73.8%,可見,消費者傾向於購買「碳足跡」較小的產品,會迫使生產企業降低碳排放以適應市場,進而對全社會節能減排形成推力,真正走上「由消費者開始、由零售商宣導、由生產商實踐」的碳減排路線。

「減碳?我願意啊,但是不是要花很多錢?現在原物料和人工成本這麼高,哪還有錢再投入啊!」很多企業主談「減」色變,擔心減碳會讓原本緊張的資金鏈更加緊繃。

「生產成本會有所增長,但從長遠來看,回收成本降低,產業鏈的良性循環會發揮作用,反過來也會帶動銷售及利潤。」凱西歐燈飾有限公司總經理吳育林表示,為了達到低碳經濟標準,凱西歐將低碳指標全部量化,在每條生產線、每個零部件、每個生產環節中取得資料,並制定減排方法去實施完善。

事實上,減碳兩個字背後大有文章,若能將減碳納入企業的管理細節改善中,點點滴滴的提升會帶來事半功倍的神奇效果;而這種低碳競爭力的提升,不但會助力企業突圍貿易壁壘,還會讓企業在「碳交易」市場風生水起,「錢」景無限。

減碳即管理電表以內學問大

「減碳節能的實質就是4個字:能源管理。從宏觀來看,不外乎尋找替代能源、使用低能耗設備、改變使用習慣等幾個方向。具體對電表以內的企業來講,要把減碳與企業日常管理細節的改善結合起來,最難的是『牽一髮而動全身』之後的配合與協調。」天碩電網科技股份有限公司董事長李永如,用他經手的兩個企業案例得出結論:減碳即管理,方法對了,效率的提升根本不需要花大錢。

案例一:昆山某台商的企業自認為產能不足,想再蓋一個自動化新廠,減少人力。考察該廠的生產線後李永如發現,原產品線設置的工作站過於密集,人員超編,由於每個人的操作時間長短不一,人員常常要空等。經過調整,原有的過於冗長的生產線被拆分成幾個規模較大的工作站,減少操作人員,透過均衡操作時長縮短空等時間,結果「空間節省了7/9,每條線作業員減少了2個,效率提升了42%。現有生產線完全能滿足產能,新廠也不用蓋了。」

案例二:一家燈具組裝公司,李永如的「碳足跡」輔導先從發現耗能「熱點」開始。首先發現了幾個開關電源不合理的熱點,他建議企業採用了自動化設備改進;其次發現企業車間馬達老舊,建議改成變頻馬達;第三是提升了車間水冷式空調的運行效率。「一般是早上一開空調就一直跑,風系統和水系統同時運轉,熱風經過水循環冷卻。但我們發現再循環回來的空氣已經沒有那麼熱了,還是全馬力在跑一定很耗能,因此適當降低了冷卻強度,省下了電量。」此外,透過改變空調風向迴轉流動,適量引入外面新鮮的空氣,讓空調的溫度即使在28度,人的體感也非常涼爽舒適。「以上4項綜合下來,節省了30%的月耗電量。」

「魔鬼藏在細節中」,減碳節能管理滲透在每一個管理環節中。比如大多數企業都要與供電局簽訂的契約用電量就大有講究,「很多企業主沒有注意到契約用電量的合理調配,其中的基本費很關鍵,量少會超出被罰,量多會浪費錢。建議企業用設備監控,設定警戒線,在接近契約電量時及時報警,企業按照事前的規劃,透過合理調配,在限定時間內避免峰值超標,簡單調一下每月就有幾萬塊省出來。」

打破壁壘 強化「低碳競爭力」

儘管減碳要花心思、花錢,還要經歷管理變革的陣痛,但從長遠來看,這種透過減碳而強化的低碳競爭力,對企業打破貿易壁壘,實現良性發展大有裨益。

專家建議,建立強大的低碳競爭力,企業應從產業鏈抓起,從技術研發、產品設計、生產製造、銷售管道等多個環節,全方位調整和改進生產技術和工藝,優化整個生產流程,將企業生產經營的每一個環節進行量化考核,實現每類產品、每個環節、每道工序碳排放量的資料化管理,有計畫地進行企業或產品「碳足跡」評價。此外,企業還應聯合前端的供應商、後端的銷售商等全產業鏈,實現低碳技術改造工作的對接,使全產業鏈形成強大的「低碳競爭力」。

同時,企業也應注意開拓新興市場,除了美、歐、日等發達國家及週邊市場外,還應積極開發東盟、非洲、拉美等新興市場,以市場多元化分散發達國家「碳標籤」等低碳貿易壁壘帶來的風險。

對普遍面臨轉型的台商來講,減碳恰恰是一次自我升級的好機會。上海宇博投資諮詢總經理陳宏烈指出,一些企業通常將轉型都偏向在「轉行」,但實際上,轉型重點仍可放在本業,針對生產的方式、產品,甚至原材料、管理方式等。

例如,可口可樂最近全面推行植物基材的PET環保瓶包裝,由過去原料來自石油的PET,轉向植物基材,這不僅達到節能減排,更易收回再利用,以減少石油開採與冶煉的污染,此項技術改造僅2013年第一季相當於減少30萬桶石油的使用,近13.5萬噸的碳排放。

可見,從本業的角度,過去不受重視、沒有被挖掘的領域,哪怕小小的包裝基材,都能創造出新的亮點,讓企業轉型,擺脫過去的褓袱,進入另一個新的領域。從這個角度來看,未來低碳產業的蓬勃發展顯然是必然趨勢。

碳交易 減出來的「錢」景

幾個月前,特斯拉(TESLA)這家美國電動汽車製造商還不為人所知,但2013年4月股價突破38美元新高後,5月份股價狂漲突破100美元,吸引了全球投資者的目光。

事實上特斯拉轉虧為盈的最大貢獻並非來自於主業汽車,而是來自於碳權交易收益。因特斯拉投入生產零碳排放的電動車,其多餘的碳權便銷售給仍然生產高耗碳的汽車生產企業。據分析師預測,特斯拉2013年來自碳權收入可能達到1.88億美元,占了公司收入的12%。

可見,在總量控制、發放排放配額的管控模式下,由企業間排放量不同而產生的配額差異,自然會催生出碳交易的需求;而一些企業透過出賣多餘的碳排放配額獲得收益,正在成為越來越多企業的潛在收入來源。目前,碳交易市場正處於蓬勃發展階段。到21世紀中期全球碳市場交易總額將有望突破20萬億人民幣,碳交易市場或許會成為世界第一大市場。

2013年6月18日,深圳排放權交易所舉行了揭幕儀式,將含艾美特、偉創力、青島啤酒朝日有限公司、任達電器等635家重點工業企業和200棟公共建築作為碳排放管控單位,配額總量為一億噸,管控單位的碳排放量占全市總量的40%。

「節能減排的成本會越來越高,配額的稀缺性將日益體現。越早進入碳市場的人,越有可能獲得收益。但企業也不能抱有把節能減排的成本一股腦堆到碳交易市場上來消化的預期,對企業來說,節能減排的投入首先使企業得到了節能收益,比如節省了電費,提高了能效,在能源成本降低的基礎上,『碳交易』的收益是節能減排的附加收益。」深圳排放權交易所總裁陳海鷗指出,被列入管控名單的企業,要積極地管理自身碳資產,主動學習市場規則,提前做好履約準備,開放地面對碳減排及碳市場的壓力和挑戰,這是企業在碳市場中獲益的基礎。

聽說過「碳交易」嗎?簡單地說,就是通過成本低,功效相對大的減排措施,使降低碳排放量的企業可以將實際排放量與配額排放量的差額拿到市場上去賣,而超出配額的企業以一定的價格購買才免予被制裁。

2013年6月18日,深圳首個強制性碳交易市場啟動,「史上第一賣碳翁」「深圳能源」兩萬噸碳排放配額的售出,開創了大陸碳交易的歷史。在首批納入碳交易的企業中,不泛華為、中興、富士康、比亞迪等知名企業。為了激勵碳市場的廣泛參與性,交易市場用會員制吸引個人及企業投資者;為碳市場提供融資便利、降低交易風險,「碳債券」的發行、商業銀行碳交易相關服務的推行,也為這個市場注入流動性和金融創新。

四點探討問政碳交易

筆者從大陸現有的法律或規範體系及工商業環境來評判,大陸的碳交易市場,還是有一些問題需要深入探討。

首先,如何公平公正,又多少照顧到大陸工業發展現狀地劃定企業排放量配額,是最難的環節。在初始配額量的核定方面,雖然目前給企業劃分配額時有相應的標準與規定,但仍需加強其強制性與體系合理性。在大陸特殊的發展環境中,較難做到絕對意義上的配額公平,比如,有一些排量能耗大,節能措施效率低,但當地經濟對此存在依賴,或因其他原因需要得到「照顧」的某些企業的傾斜配額可能較多,從而造成資源配置的不公,最終導致碳交易前置條件的不平衡。

如果說深圳對企業與市場的情況比較了解、成功的可能性較大的話,若這種交易條件與模式擴大到其他較落後地區,配額初始核定的公平合理性與透明性,就更難保障了。同時還要防止政府對碳排放權的壟斷,不要到時又變成一種「到政府部門跑配額」的怪現象。

在一定週期後的配額查核方面,如果體系內的企業碳排量超過配額,而其又並未及時進入市場交易購得配額,相關監管部門未嚴格依律處罰,或處罰不均,便使市場「強制性」成為一句空話。而這些在其他交易市場普遍存在的現象若不能從制度設計與執行力度下一番功夫,在碳交易市場上也不能免疫。

其次,定價難度大。在目前政府定價引導的模式下,碳排放配額作為一種產權,如果價格定得過高,一會嚴重影響企業的經營情況,二是企業衡量購買別人的配額之損失遠大於違法成本,那將造成企業「碳交易」的不履行;如果價格定得過低,對企業形成不了制約,那麼企業就不想花心思將發展重點放在節能減排上,就失去了推行「碳交易」的意義。

第三,「碳交易」未來從區域平台體系擴展到全大陸之後,會遇到更大的系統性難題。歐盟經驗中「碳交易」體系的搭建是一個「金字塔」結構,從基礎排放資料統計,到技術和規則配套,再到交易管理辦法和管理平台設計,是一層層搭建上去的,所有的基層資料都是反復論證,不摻水分的。而「跑步趕上歐盟」的大陸碳交易市場建設卻呈現「倒金字塔」結構:先有國家宏觀規劃目標及框架性的管理辦法,再一層層看需要哪些遺漏補缺的修修補補,底部卻沒有堅實準確的資料做基礎。

第四,大陸已是一個理論重稅負國家,其工業成本正逐漸失去優勢,若再通過碳交易市場的建立實行碳排放配給,再加之未來環境稅(「碳稅」)的執行傳聞若真得以實現,企業生產運營成本將水漲船高。而大陸目前大部分企業環保技術落後,減排成本較高,若無循序漸進的扶持配套措施跟進,恐會加大企業的運營負擔。

精心設計 意在制度完善

關於碳排放量配額設計的合理性,及執行的管控與力度方面,深圳是煞費苦心的。她根據深圳行業現狀的特點將製造業、公共交通和大型公共建築納入碳排放交易體系管控範圍,同時覆蓋生產端直接碳排放和消費端間接碳排放,設計了「四種類型、三個板塊」的碳排放交易體系,納入碳強度指標的博弈分配方法,最終確定建立「可調控總量和結構性碳排放交易體系」。

同時,深圳碳排放交易所還構建了碳排放立法及相應的交易機制、監管機制、核查機制和中央登記簿體系。就期貨業務方面,未來將與境內外金融機構合作,加強碳排放權交易期貨和衍生品市場的合作,開發低碳金融產品,以吸引更多機構參與到碳市場中來。交易市場成立的初衷是好的,努力也是值得肯定的,但願筆者「巧婦難為無米之炊」的擔心是杞人憂天了。

中國大陸是全世界交易認證減排量(CERs)一級市場上最大的排放權供應國,但在「碳交易」過程中卻處在整個產業鏈的最低端,僅是發達國家交易市場標的專案所在國,沒有一個像歐美那樣的國際碳交易市場,甚至遠不如印度,一切才剛剛開始。將綠色金融資本與基於綠色技術的實體經濟緊密聯繫起來,通過金融資本的力量來實現低碳經濟,在發展的道路上遵循公平、合理、透明、保證執行力度之原則,是大陸碳交易市場建立的美好願景,也是眾望所歸。

大陸經濟因過度投資引發的投資泡沫,過度消費出現浪費,這些仍然源於前期全球經濟過熱。在全球化的浪潮推動下,歐美需求推動了中國大陸在增加進出口貿易量的同時,引導了工業產能大擴增,造成如今的產能過剩。

大陸經濟總量在投資、消費、出口三駕馬車的拉動下,也擠入了全球第二,2012年GDP總量達到51.93萬億人民幣的規模,越過了50萬億大關,仍在不斷創造歷史紀錄。儘管經濟學家越發憂慮,海外一片看空聲不斷,但這是因為很多人都在用過去的舊思維,亦即20世紀的觀點在看待21世紀的中國大陸的發展。

過去的經驗,可以引以為鑑;但目前全球經濟的發展,乃至中國大陸的發展,都在進入一個新變革時代,新經濟與產業熱點不斷,將推動經濟成功轉型升級。

面對危機機遇仍大於挑戰

剛進入21世紀的全球經濟,就經歷了第一場全球金融風暴,影響的層面更甚於20世紀那一場美國1929年短暫的經濟危機。儘管中國大陸的經濟發展勢頭一直比較迅猛,但不可否認,全球一體化的開放趨勢,讓大陸經濟無法置身世外。然而我們看到,每一次危機之後,中國大陸在全球的經濟地位卻上了一個台階,看來,對大陸來講,在全球經濟動盪時,機遇還是大過於挑戰。

在經歷過20世紀90年代末的亞洲金融危機后,儘管週邊區域經濟蕭條,但大陸堅持進一步開放加入WTO,大力推動國企改革,轉制成功後,大陸迎來大幅擴張的投資機遇,也同時造就了歷史的經濟榮景。

當時,在亞洲金融危機的衝擊下,人民幣維持穩定也被海外經濟學家或金融機構看空。當時在國企改革、消化過剩產能的背景下,職工下崗潮,比起現在經濟放緩、失業率上升更加嚴峻。面對危機,中國大陸進一步改革,並堅決加快對外開放,即使很多人擔心加入WTO會讓中國經濟會受到衝擊,但大陸改革的腳步依然堅定。如今回頭來看,當時的對外開放絕對是機遇多於衝擊,不僅經濟持續成長,也帶來更多商機,吸引了國際機構加碼投資。

產能「汰舊換新」進一步升級

以產能居全球首位的大陸鋼鐵業為例,2005年才突破4億噸產能的規模,在2013年產能已經逼近10億噸,產能過剩的問題似乎更加凸顯,但在談論這個問題時,幾乎沒有人注意到2012年的產能利用率才只有74%。

若以中國大陸現階段及未來的需求,從產能與需求結構的方面考量,推出更多具有高附加價值的、高性能產品,是解決產能過剩問題的有效途徑。在2005年以前中國大陸的產能,大部份屬落後的鋼鐵產能,仍需要進一步汰換。中國大陸若以「汰舊換新」的角度去考慮,不僅能將過剩耗能的產能更替,還仍有新增投資的空間。同時,大陸一些高耗能行業也將在節能減排的背景推動下,能耗成本下降,產品附加價值提高,儘管在產能沒有提高的情況下,也將創造新的產值。

可見,產業升級,正在釋放出新的商機;實質去探尋經濟結構調整的過程,就會發現設備、技術的更新帶來的商機不斷,熱點不少。不僅在鋼鐵業,還有其他同樣面臨升級的產業,都存在機會。若各個行業都向環保、節能的領域不斷拓展,中國大陸汰舊換新的新增產能競爭力,就將得到進一步提升,同時,新增的產值也成為經濟新亮點。

「省」經濟將促經濟成功轉型

大陸「十二五」規劃的七大新興產業中,節能減排是唯一與其他六個產業不同的,以「省」(節省)為主軸的產業,頗具挑戰性。尤其像鋼鐵業等已具備規模,而且趨於成熟的產業,如何能省下來,必須從省的角度去思考,充分挖掘出這中間的經濟效益。按2012年仍以傳統經濟為主軸的GDP近52萬億人民幣的規模,若能省下1%,即5,200億人民幣,將對內需消費的促進有很大的貢獻。

加速節能減排的投資力度,除了能推動新投資拉動經濟,同時也容易見到效益,不僅減少不該排放的污染,原本的污染還能變廢為寶。而資源的回收再利用,將是中國大陸「省」經濟延伸出來的新商機。從過去產業原來不重視或忽略的資源,可以挖出不少的利基,像鋼鐵業的高耗能走向低耗能,高排碳變為低排碳,就能延伸出合同能源管理的商機,這些不僅減少了環境污染的壓力,還節省了能源電力,企業也可以銷售節能後的碳權,創造新的收益。