基于拉斯韦尔模式的高校生命教育寻译

2013-04-19王耕

王 耕

(福建师大福清分校,生物与化学工程系)

生命教育是普及生命科学常识和体验生命活动的教育,在高校中开展生命教育活动其目的是引导大学生学会关爱自身生命,感悟生命意义,激发生命潜能,提升生命价值的活动。当前,部分大学生对生命价值困惑,出现漠视生命的行为,诸如自残、自杀以及伤害他人生命的现象日益严重。因此,高校有效地提高大学生对生命的认识、纠正其在生命认识上的偏差,加强对大学生的生命教育,对人与自我、人与社会、人与自然的广泛和谐有着重要而深刻的意义。美国政治学家拉斯韦尔在《传播在社会中的结构与功能》(1984)一文中,以建立模式的方法对人类社会的传播活动进行了分析,称之为“5W”模式。[1]“5W”模式界定了传播学的研究范围和基本内容,包括:传播者(谁)→信息,说什么→媒介,通过什么渠道→受传者,对谁→成效,取得什么效果。[2]高校生命教育是集生命教育、生存教育和生活教育的有机统一,具有先进文化属性;通过利用“5W模型”,遵循文化传播的规律,可以对高校生命教育传播的各个环节进行认真的分析和梳理,以期对促进高校学生关爱生命个体,提高生命质量,领悟生命意义,激发生命潜能,创造生命价值有所裨益。

一、高校生命教育传播主体的角色定位

传播者在传播过程中担负着信息的收集、加工和传递的任务。传播者处于信息传播链条的第一个环节,是传播活动的发起人,也是传播内容的发出者。高校教育与家庭社会相比,有着独特的资源优势、环境优势和导师优势,是生命教育的主阵地、主渠道。塑造大学生的完满人格和高尚精神世界是高等学校的基本职责,然而高校缺乏对学生进行生命关怀的教育氛围以及教会学生正确面对生命的教育,缺乏系统的布局和思考,仍以知识技能传授为主要目标,片面重视学生竞争意识和竞争能力的培养,忽视对学生人格、意志、人生态度和心理承受力的关注。近几年来,在构建和谐校园的主旋律中出现了一些不和谐的音符,如学生自杀、伤害他人、虐待动物、厌学、退学等事件屡见不鲜。学生过度沉迷于物质追求而误入歧途,践踏生命的现象和虚度美好大学时光而浪费生命的现象也在一定程度上存在。生命教育已经成为当代大学生和我国高校教育不可回避的问题之一,生命教育若不受重视,则将严重影响大学生的身心健康发展。高校作为生命教育的传播者,承担着人才培养、知识创新、服务社会的重任;加强对生命教育的重要性认识,发挥自身优势进行生命教育,已成为促进高校和谐发展的当务之急。

二、高校生命教育传播内容的有效选择

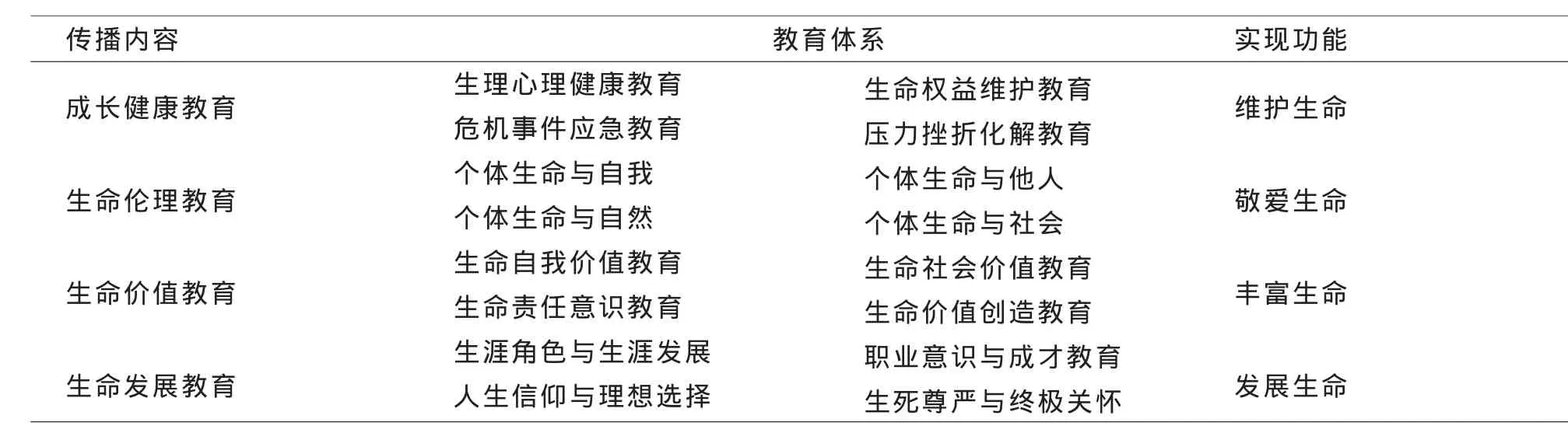

生命教育传播的内容包括成长健康教育、生命伦理教育、生命价值教育及生命发展教育。引导学生通过对生命的认知,使其了解生命特征,理性面对死亡,担当生命责任;通过生命维护的教育,使其提高抵御挫折能力和保护自己的能力;通过生涯规划教育实现生命发展教育,使其培养目标意识和竞争意识,挖掘人的内在潜能,提高个人的生命价值和地位;从而促进大学生积极、主动、健康地发展生命,真正认识自我、发现自我、肯定自我,实现有限生命向无限生命的转换,使其合理地规划自己的职业生涯,树立正确的择业观、创业观,并提高自身的生存技能。

表1 生命教育传播内容

以上内容各有侧重、各有特点、相互衔接、密不可分,我们只有把4个层次相互渗透、相互补充、相互促进才能促进大学生健康全面发展。

三、高校生命教育传播渠道的拓展挖掘

传播者不仅决定着传播活动的存在、发展,信息内容的质量、数量、流量和流向,还决定着信息渠道中信息传递所必须经过的中介或借助的物质载体的拓展。高校应发挥资源优势,利用其所拥有的多学科性、教育资源的丰富性、教育手段的先进性和组织教学的有效性特点。高校的多学科性可为生命教育这个多维概念和实践活动提供丰富的心理、生理知识内容。教育资源的丰富性可为生命教育的开展提供大量的教学信息、坚实的研究平台,教育手段的先进性可为生命教育实践活动的开展提供多样的课堂形式,以吸引学生的注意力。组织教学的有效性可使生命教育在时间和效率上都取得完美的效果。

文化渲染。通过创建具有主题特色、内容丰富、积极向上的校园文化,构建以生命关爱、关怀为核心的教育理念,把生命教育作为学校文化的重要组成部分纳入校园文化建设的范畴。第一,高校要在全校范围内大力倡导、宣传、推动生命教育,以多层次、多样化的校园文化营造生命教育的整体环境。通过各种宣传传媒加强对大学生的生命教育,尤其是要加强网络宣传教育,让大学生主动参与生命教育活动,使生命教育蔚然成风。第二,通过开展丰富多彩、积极健康的学术探讨、科学研究、体育运动和文娱活动,为大学生提供展示生命个体价值的舞台和人际交流的平台,使大学生能享受人生的快乐与满足,促进对生命的热爱。第三,大力加强人文学科建设,提高大学生人文素养。培养大学生的批判意识、质疑精神和主动参与意识,引导其实现对人类与大自然的终极关怀,从而实现人的健康成长、全面自由发展,追求生命个体的幸福体验。

学科渗透。必须强调不同学科知识与生命的关系。在现代伦理的基础上,有系统地综合哲学、宗教学、精神医学、精神治疗、死亡学、心理学、文化人类学及其他一般学科的成果。把生命教育纳入学科教学计划,为生命教育设置专门科目、课时,编写教材,培训和配备专业教师,保证生命教育系统地开展。为教育提供智力支持与技术帮助,为大学生的自由成长设计符合生命特点的课程内容与教学模式,满足大学生的生命发展需要,让生命回到自然中,了解生命本性、生命发展规律及其成长条件。除课堂教学和专题讲座外,高校可利用校内外丰富的生命教育资源,如网络、影视、博物馆、图书馆、自然和人文景观、爱国主义教育基地等。

生命体验。生命教育的逻辑展开不是理论性的,而是实践性的,生命教育应围绕日常生活中大学生遭遇的种种生命事件,引导大学生自行思考、判断和体验;围绕时事和社会关注的热点,如汶川地震、舟曲泥石流、空难等事件,引导大学生掌握保护生命的技巧。生命教育应融入校园文化,发挥文化育人的功能,形成对学生潜移默化的影响,使课堂焕发生命的活力,使班级充满健康的气息,使学校成为生命的家园。高校可组织大学生参观产房、婴儿室,组织学生到敬老院、医院危重病房等,对临终老人开展生命关怀活动,体验生命的价值。

四、价值传播对象的认知分析

在新形势下,高校过多强调教育的工具性价值,而忽视了教育的目的性价值,大学生作为高校生命教育的主要传播对象,在激烈、复杂的竞争环境中,对确定自己或他人生命的价值和意义认识不足,缺乏懂得热爱生命、尊重生命和珍惜自己或他人生命的认识。大学生通过生命教育,对生命本原、生命意志、生命价值、生命意义、生存状态、生存意志、生活经验的认识等将起到积极有效的作用。第一,关注生命个体。生命是人的载体,生命是人的根本,生存是生命得以延续的前提和条件,而生活又是生命存在的“土地”,是生命与生存的桥梁。通过自主认识生命个体的可贵,树立生命意识,从而树立科学、正确、完整的生命观,形成对生命的热爱、珍惜、尊重、敬畏、欣赏,并能主动维护生命的权利。第二,提高生命意识、伦理意识、和谐意识和责任意识,学会尊重,学会关爱,学会宽容,学会共同生活。大学生在伦理维度上所体现出来的成长与发展的要求,就是要学会做人、学会尊重、学会关心。第三,提高面对挫折和失败的心理承受能力。通过学习心理健康教育,掌握各种调适情绪、缓解压力的方法和技巧,促进大学生身心和谐。第四,学会生存。理解自身的生命价值,开掘每个生命的能量,使大学生不断认识自己、提高自己,最终实现全面发展。

五、价值传播效果的有效推进

根据传播的目的,传播效果可分为4个层次:知晓信息,信念认同,态度转变,采纳行为。采纳行为是传播效果的最高层次。受传者接受生命教育信息后,在知识、信念认同、态度转变的基础上,改变其原有对生命认识模糊、受挫能力弱、生存能力不强、生命价值淡薄的行为和生活方式,这是传播的最终目标。

第一,生命教育要应用教育的力量,有效地推进学生对生命教育、生存教育和生活教育的认识。引领大学生树立正确的生命意识、生存观念和生活态度,从而使其树立正确的世界观、人生观、价值观,从根本上讲,就是要使之成为能融入社会的社会人,使其成为对社会有贡献的人,使之成为理想远大、信念坚定的新一代,品德高尚、意志顽强的新一代,视野开阔、知识丰富的新一代,开拓进取、艰苦创业的新一代。

第二,生命教育要充分利用其具有的基础特征,关注大学生的素质提升和内在和谐成长发展。在生命教育实施过程中,强调以大学生的身心健康发展为落脚点,着眼于激发兴趣,开启心智,培养创新精神。通过强化团队协作,激发大学生的责任感和协作友爱意识,不断提高其身心健康水平。

第三,生命教育要坚持以人为本,坚持公平公正。培育学生的健康心智,其本质是促进大学生身心的均衡发展,落脚点是培养出能适应时代发展所需的人才。生命教育的真谛重在帮助学生成长,培养出具有社会主义核心价值观的现代公民,立足于将学生的个体发展与社会的宏观发展相结合,进而形成人与自然的和谐共存,实现可持续发展的战略目标。

第四,生命教育是现代社会环境发展变化的迫切需求。教育者应以人文关怀的态度,关心大学生发展面临的普遍问题,关注学生健康、成长、全面发展的问题,唤起学生对生命的尊重与关怀,引导学生思考生与死的生命课题,并以积极的态度去面对生命中的失落与痛苦,帮助学生认识生命的意义与价值,热爱每个人独特的生命,防止和减少学生的自我伤害和自杀。

第五,生命教育有助于实现家庭幸福,促进社会和谐。社会和谐以家庭和谐幸福为基础,家庭幸福以家庭成员树立科学的生命观、生存观、生活观为标志。社会和谐其实质是人的和谐,人与人之间的和谐,人与社会的和谐,人与自然的和谐。开展生命教育对增强大学生的社会责任感,强化大学生的感恩之心,树立和谐的家庭幸福观,提升大学生的幸福指数,必然起着举足轻重的促进作用。生命教育的目的在于让大学生建立正确的人生观,以及建立家庭、社会的互爱互助精神,并对生命教育、人伦教育、生态教育、生活实践、生命教育等有科学的认识。在理解和认识生、老、病、死之过程中,大学生应树立远大的目标与正确的价值观,从而敬畏生命、珍惜生命;培养尊重、爱惜生命的情怀,从而养成和谐的社会人文素养,建立和谐的人际关系。

[1]温林妹、温彦卿、温雅.拉斯韦尔“5W模式”在大学英语教学中的运用[J].赣南医学院学报,2010(5):739-740.

[2]梁娟.拉斯韦尔的5W模式解析——以《半边天》栏目为例[J].知识经济,2011(3):175.