隐性福利泛滥的成因、危害及治理对策探析

2013-04-10谢勇才汪鸿波

谢勇才 汪鸿波

隐性福利泛滥的成因、危害及治理对策探析

谢勇才 汪鸿波

由于公职人员福利制度不健全、行政垄断大量存在、违规成本偏低以及监督制约机制缺失等原因,使得隐性福利广泛存在于我国公共部门。隐性福利的泛滥会导致收入分配不公、破坏社会公平、形成分利集团、造成国有资产流失和损害政府部门公信力等严重后果。国家应该采取一系列措施,如完善公职人员福利制度、打破行政垄断、加大对隐性福利问题的惩罚力度和发展现代民主政治等,以改变当前隐性福利泛滥的现状,从而促进社会的和谐与发展。

隐性福利 成因 危害 治理

一、引言

福利是指为了提高人们的生活水平,改善人们的生活质量以及增进人们的福祉,而由国家和社会提供的货币或者非货币化的商品与服务。如果福利仅仅是改善人们生活的一种制度性安排,其本身无所谓好坏,然而“坏的福利”却会造成分配不公、社会不公和滋生贪污腐败等严重后果。2012年8月,《中国经济周刊》刊发一篇题为《暧昧的隐性福利》的报道,让存在于行政机关和国有企事业单位中的形形色色的“隐性福利”进入社会公众的视野,这些隐性福利包括福利房、内部价、吃空饷以及养老金双轨制等(赵剑云,2012)。

隐性福利是指普遍地存在于我国行政机关和国有企事业单位内的,在法律和政策的规定之外,以无偿或者廉价的方式提供给工作人员及其家属的货币或者非货币化商品与服务。即隐性福利问题的存在具有一个特定的范围,一般只存在于我国的行政机关和国有企事业单位等体制内单位,故而也被称作“体制内隐性福利”。隐性福利常常以集体分肥的方式,将体制内的所有人员都拉下水,虽然部门之间的福利项目具有一定的差异,然而其性质都是一样的,都超出了正常的福利范围。据专家估计,2008年我国的隐性收入高达9.3万亿元①资料来源:《“中国式”隐性福利:福利房变换面目屡禁不绝》,新华网,2013-03-25.,其中很大一部分是隐性福利,这堪比国家一年的财政总收入。当前,隐性福利可以小到一块毛巾,大到一套住房,呈泛滥成灾之势,引起了社会公众的高度关注与强烈不满,隐性福利的治理已是迫在眉睫。那么,隐性福利泛滥的成因是什么,隐性福利泛滥有什么危害,隐性福利泛滥问题应该如何来治理,文章将围绕这几个问题进行深入研究。

二、隐性福利泛滥的原因

任何事物的形成与发展都是各种因素共同起作用的结果。了解事物产生与发展的原因,知道它的来龙去脉、前因后果,有利于我们更好地提出相应的解决措施。隐性福利在行政机关和国有企事业单位(以下简称“公共部门”,其工作人员简称“公职人员”)的泛滥是各种因素共同起作用的结果,有着深刻的根源。具体说来,隐性福利的泛滥的原因主要有以下几个方面。

(一)公职人员福利制度不健全

当前,我国的公职人员除享受国家法律和法规规定的基本工资和福利外,还可以享有哪些额外的津贴和福利,相关的制度和政策并没有做出明确的规定。即可以发放哪些额外福利,怎么发放,何时发放,规定得不够明确。这就让公共部门为其工作人员谋求隐性福利提供了一个打擦边球的机会。西方古典经济学的鼻祖亚当·斯密认为,人都是“理性人”,人作为经济决策的主体充满理性,都会趋利避害地谋求有利于自身的最大利益(亚当·斯密,1972)。当然,公职人员也是“理性人”且掌握着权力和资源,使得公共部门会运用其所掌握的政治权力、经济权力以及社会权力假借改善工作人员的生活、提高工作人员的积极性、增强工作人员的凝聚力、向心力和归属感等名义向工作人员发放各种额外的福利与津贴,以达到侵占公共资源、中饱私囊、满足享受之目的。

(二)行政垄断的普遍存在

与国外主要由于技术进步形成的技术垄断和由于市场竞争形成的自然垄断不同,我国垄断行业的存在主要是由于行政垄断(辛鸣,2006)。技术垄断和自然垄断在一定意义上具有合理性,或促进了技术创新、或降低了生产成本、或提高了市场效率,或多或少地实现了一定程度的福利改进(伊特韦尔等,1996)。然而,在行政垄断的庇护下,我国的垄断行业获得了国家的特殊资源、特许资源甚至是国家信用。这些行业基本上没有市场竞争的压力,也没有进行技术革新、降低生产成本以及提高服务质量的动力,同时也不需要为自己的亏损和各种福利埋单,亏损可以通过向国家索要财政补贴或提高产品价格等方式来解决,最终可以转嫁到国家和消费者身上。而且,为了实现更多更好的隐性福利,垄断行业与企业就会谋求更大程度上的市场垄断,往往会不择手段地排斥与打击自由竞争,从而阻碍生产效率的提高、生产技术的革新以及生产成本的降低。换言之,垄断行业的高工资和高福利往往是以一般消费者的福利减少和阻碍技术进步为代价的(岳希明、李实、史泰丽,2010)。

(三)违规成本过低

道德的约束力要远远小于法律的约束力,这很大程度上是因为违背道德的成本过低。其实,不合理的隐性福利大行其道,在一些公共部门愈演愈烈甚至泛滥成灾,很大程度上是因为违规成本太低。以福利分房为例,早在20世纪末,国务院就颁布了《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》,明确规定彻底废除福利分房制度,推行市场化的商品房制度。进入21世纪以来,相关部委又对禁止福利分房问题三令五申,并禁止“集资建房”、“定向开发”以及“委托代建”等具有福利分房性质的行为。然而,部分公职部门却熟视无睹或者阳奉阴违,有法不遵、有令不行、有禁不止,想方设法地进行随意变通与恶意规避,大搞“上有政策、下有对策”,依然变相地推行福利分房,没有被发现就高枕无忧,倘若被发现就把项目叫停了事,相关负责人的职位无虞。换言之,公职部门违规发放福利所得的收益要远远高于其违规的成本。故而,违规成本过低是当前隐性福利泛滥的重要原因。

(四)监督与制约机制缺乏

在现代社会,任何一项制度唯有通过监督与制约机制的调整才能尽量摆脱执行过程中的随意性、偶然性与任意性。对权力约束与制衡不足是隐性福利屡禁不止的一个重要原因。邓小平同志曾指出:制度好可以使坏人无法任意横行,制度不好可以使好人无法充分做好事,甚至会走向反面(邓小平,2002)。无法将人性的一些陋习和固有弱点清除,只能通过完善监督与制约机制来实现对权力的约束与制衡。当前,我国对公职人员的监督与制约机制严重缺乏,很多公共部门既是政策的制定者,也是政策的实施者,还是政策实施的监督者,即既是“运动员”,也是“裁判员”。同时,虽然在名义上社会公众具有监督权与知情权,然而根本无法真正实施。故而,公共部门发不发隐性福利,发放什么隐性福利,发放多少隐性福利,什么时候发放隐性福利,由于缺乏有效的监督与制约而基本上由公共部门自己决定,这必然会导致隐性福利的泛滥。

三、隐性福利泛滥的危害

(一)造成收入分配不公,拉大居民收入差距

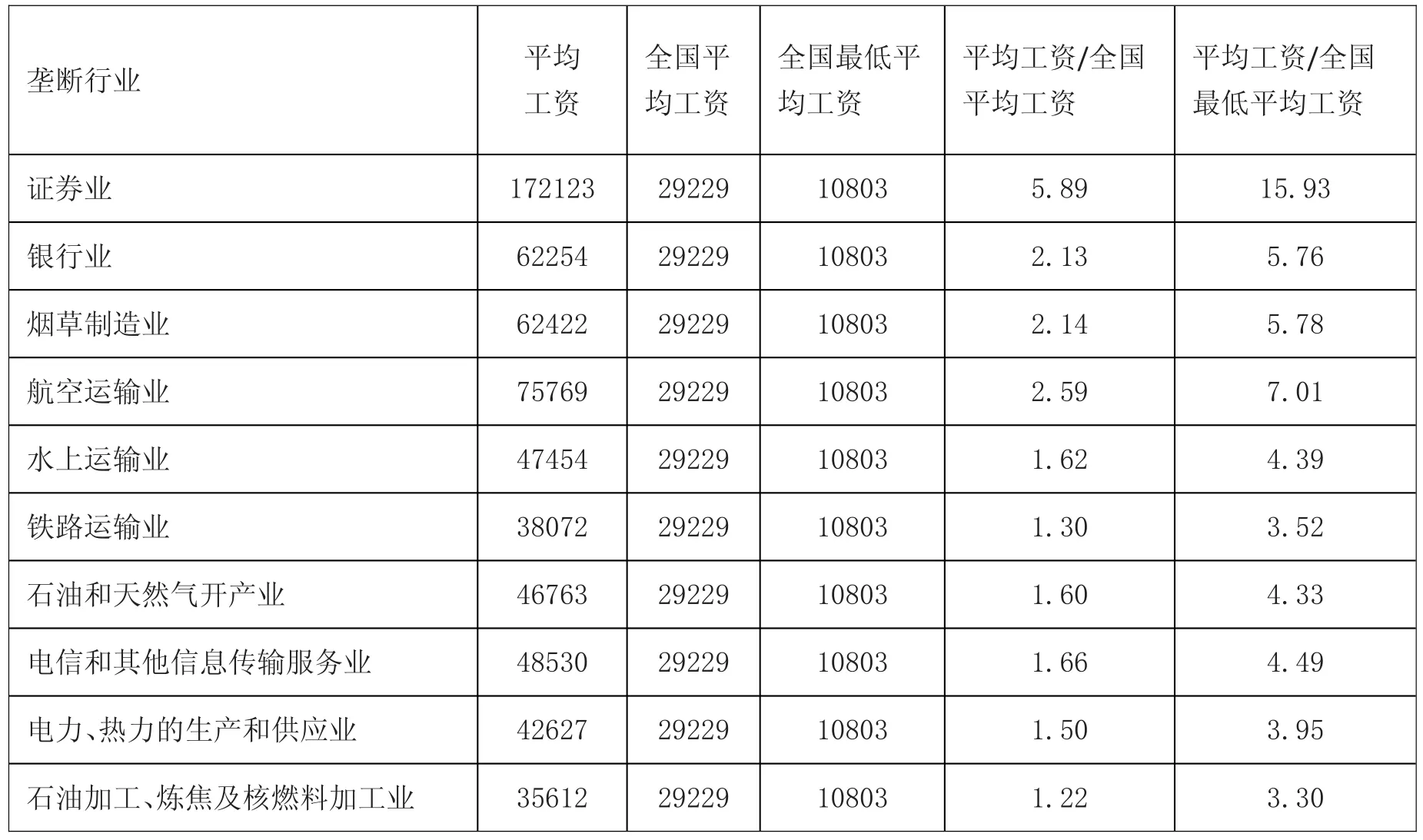

收入分配是民生之源,关系到每一个人的切身利益。当前,我国的居民收入差距呈逐步扩大之势,主要表现为基尼系数的逐年增长。根据世界银行公布的数据,1978年我国居民人均收入的基尼系数为0.33,居民之间的收入差距尚小,1988年上升至0.382,1995飙升至0.445,2005年则攀升至0.47(侯玲,2011),现在的基尼系数已然超过0.5,即我国的居民收入处于两极分化的地步。同时,全国居民收入调查显示,我国10%的最富裕人群与10%的最贫困人群之间的收入差距已从1988年的7.3倍上升到2008年的23倍(余斌、陈昌盛,2011)。享有隐性福利的基本上是国家公职人员及其家属,只占全国总人口的小部分,其他大部分人口根本无法享有。因此,这必然会拉大居民之间的收入差距,造成收入分配不公,放大“马太效应”①马太效应(Matthew Effect),是指强者愈强、弱者愈弱的现象,其名字来源于《圣经·马太福音》中的一则寓言,现在已经广泛地运用于管理学、经济学、社会心理学和教育学等众多领域。其在本文的含义是隐性福利的泛滥会造成富者愈富、贫者愈贫,拉大收入分配差距。,加剧社会矛盾,不利于社会的和谐与稳定。如表1所示,2008年全国平均工资最高的证券业是全国平均工资最低的畜牧业的15.93倍,是全国平均工资的5.89倍,而且这只是平均工资的情况,如果再算上除平均工资和基本补贴外的隐性福利等额外收入,那么差距就会更大。

表1 按细分行业计算的垄断行业平均工资与全国平均工资的情况(2008年)(元/%)①

(二)破坏社会公平,增加普通人的被剥夺感

自人类诞生以来,公平与正义就成为人类社会孜孜以求的崇高理想与矢志不移的价值追求。在当代中国,促进公平正义已经成为人们对深化改革的重要期待(曹泳鑫,2010)。罗尔斯认为:正义是社会制度的首要价值,所有的社会价值——自由和机会、收入和财富以及自尊的社会基础——都要平等地分配,除非对其中的一种价值或所有价值的不平等分配符合所有人的利益(约翰·罗尔斯,2009)。即公平分配所有的社会价值是根本目标,不公平分配只有对所有人都有利时,才能够被允许存在。显然,仅存于国家公共部门的隐性福利只对国家公职人员及其家属有利,而对占全国人口绝大多数的社会公众而言却是百弊而无一利,因为国家公职人员隐性福利的发放是以大多数社会公众的福利减少为代价的。换言之,当前我国的居民收入差距不断拉大,隐性福利则是这一过程中不容忽视的重要助推器。故而,这必然会破坏社会的公平与正义,加剧普通人的被剥夺感,引发社会公众心理失衡,容易造成社会矛盾的激化,最终将对社会的和谐与稳定形成巨大威胁。

(三)培育和强化不健康的小团体意识,形成分利集团

当前,隐性福利主要存在于国家公共部门,享有隐性福利的基本上是国家公职人员及其家属。虽然部分公共部门会宣称隐性福利有利于改善公职人员的生活,增强公职人员的向心力、凝聚力与归属感,从而提高公职人员的工作积极性、主动性与创造性。客观地讲,隐性福利在一定程度上的确有这种作用。然而,这种行为培养出来的并不是一种积极向上的文化意识,而是一种非常不健康的小团体意识。隐性福利所造成的超出社会平均收入许多的畸形高收入是缺乏最基本的政治、文化和经济合理性的(辛鸣,2006),必然会遭到社会公众的强烈质疑与反对。故而,能够享有隐性福利的群体自然而然就会有意或无意地为保证继续享有这项特权而聚集在一起,共同的利益会产生共同的意识,共同的意识将产生共同的行动,而共同的行动最终会形成共同的利益群体,从而形成对国家和社会极为不利的分利集团①美国学者曼库尔·奥尔森在《国家兴衰探源》一书中对“分利集团”有较为系统的阐述:“如果社会中的典型组织只代表其中一小部分人的利益,那么该组织必然不肯为增加全社会的利益而做出自我牺牲;更有可能的是它将为其成员在社会总利益中争取更大的份额。更为甚者,即使是由于社会利益重新分配所导致的损失超过该集团借此重新分配所得利益的许多倍,仍会发生上述情况。”。

(四)造成国有资产的流失

尽管隐性福利资金的来源具有多样性,然而主要还是来源于国家财政和预算外收入,部分来源于国有企业的利润。从根本上来讲,这些都是属于国有资产,是全体公民共有的财产,理应由全体公民共同享有。然而,现实情况是这些资金却仅仅是以福利与津贴的形式发给了只占全体公民一小部分的公职人员及其家属,而本应该享有的大多数社会公众却未能享有,这必然会造成国有资产的流失。换句话说,隐性福利已经成为国有资产流失的巨大“黑洞”。2012年7月,据天则经济研究所发布的报告显示,中国电信行业在2003~2010年年间造成的社会福利损失在846~4417亿元左右;而石油企业少缴纳的租金约为2881亿元②资料来源:《天则经济研究所:行政性垄断致社会福利损失上万亿》,凤凰网财经,2012-07-06。。然而,这仅仅是电信和石化这两个行业在一定时期内的国有资产流失情况,换言之,这只不过是国有资产流失的冰山一角,国有资产流失的实际总额要远远超出人们的想象。

(五)严重损害政府部门的公信力

隐性福利主要存在于政府部门和国有企事业单位等公共部门,享有隐性福利的主要是这些公共部门的公职人员及其家属。由于缺乏相应的监督与制约机制,监督部门和社会公众无法对公共部门的隐性福利问题进行有效的监督,公共部门的隐性福利容易走向某种程度的失范,隐性福利的泛滥很有可能形成“福利腐败”或者“隐性腐败”。腐败是权力不受监督与制约的必然结果,正如阿克顿所言:“权力会导致腐败,绝对权力则会导致绝对腐败”(阿克顿,2001)。而公共部门(尤其是政府部门)拥有特定的公共权力,公职人员代表着政府的形象,公职人员的一举一动和一言一行都在一定程度上代表着政府部门的形象与公信力,故而公职人员的福利腐败必然会严重损害政府部门在社会公众心目中的形象,损害社会公众对于政府维护社会公平正义和打击贪污腐败的信心,也必然会损害政府公共决策的权威性与影响力。

四、隐性福利泛滥的治理对策

(一)完善公职人员的福利制度

制度虽然并不是万能的,但良好的制度却是解决许多问题的关键。任何一项社会问题的妥善解决都离不开完善的相关制度与政策,隐性福利的治理也是一样。国家应当尽快完善公职人员的相关福利制度与政策,抓紧出台《国有企业以及机关事业单位津补贴方案》,以改变当前公共部门多头管理、政出多门、各行其是、管理无序、滥发失控的乱象。具体来说,要对公职人员除基本工资和基本福利外还可以继续享有的额外津贴与福利进行明确规定,并明文禁止发放制度与政策规定以外的福利,同时明文规定对违规发放福利的部门及其负责人进行严厉处罚,让公共部门在发放额外福利与津贴时有法可依、有章可循、有据可查,也让公共部门发放福利的权利得到有效地约束与制衡,从而为隐性福利的泛滥扎紧制度的篱笆,进而有效地治理隐性福利的泛滥。

(二)打破行政垄断并引入竞争机制

行政垄断就意味着垄断行业所拥有的是国家的特许资源乃至国家信用(辛鸣,2006),即意味着没有市场竞争的压力,也意味着没有成本控制的压力与技术革新的动力,无论它们的成本有多高、技术有多落后、服务有多差劲,政府和消费者都只能选择接受。虽然垄断行业的平均薪资水平要远远高于社会的平均薪资水平(见表1),但是它们还是不断地向政府索要巨额财政补贴或者要求产品涨价。因此,要有效解决垄断行业的隐性福利泛滥问题,就必须打破垄断,引入竞争机制,让垄断行业与企业在社会主义市场经济的大潮中接受市场的检验,让垄断企业与外资企业和民营企业在社会主义市场经济中公平地开展竞争,让技术落后、成本过高以及服务差劲的企业时刻面临被市场淘汰的危险。唯有如此,垄断行业与企业才会有促进技术进步、控制生产成本、提高市场竞争能力以及改善服务质量的压力,也才会有消除隐性福利泛滥的动力。

(三)加大对隐性福利问题的惩处力度

违规成本过低是隐性福利泛滥成灾的一个重要原因,故而要有效地治理隐性福利泛滥问题,必须加大对违规发放隐性福利的惩处力度。古人云:法不严不为治,法不严民不教。当然,在这里并不是提倡严刑峻法,而是认为应当对违规发放隐性福利的公共部门及相关负责人进行适当的惩处。一旦发现违规发放隐性福利,就对相关责任人进行严肃处理,实行“一票否决”,以儆效尤,使其违规发放隐性福利的成本要远远大于其违规所得,坚决地纠正其“公家的钱白拿白不拿”的错误观念。只有这样,公共部门及其相关负责人才会在发放隐性福利问题上有所顾忌,才会有动力去消除隐性福利泛滥问题。

(四)大力发展现代民主政治

权力是一柄不折不扣的双刃剑,如果运用得当就能够做到令行禁止、造福于民、安邦定国;然而,如果运用不当,僭越了法律与法规的应有界限,就会滋生贪污腐败和行贿受贿等严重问题,疲民费财、误国误民、遗患无穷。隐性福利在公共部门泛滥成灾的一个重要原因是当前公共部门的权力没有受到有效地约束与制衡,故而要有效地治理隐性福利泛滥问题,必须大力发展现代民主政治,加强对公共部门权力的监督与制约。现代民主政治的核心目标就是使一切权力,尤其是政府的公共权力得到有效地制约与监督(陈国权、曹伟,2011)。为此,不仅要建立独立运作且与同级政府部门平等的国家监督机构,而且还要重视社会公众与新闻舆论的监督,让公共部门的权力在“阳光”的照耀下公开透明地运行。让公共部门认真地履行好“运动员”的角色,而专门的国家监督机构和社会公众以及新闻媒体则履行好“裁判”的角色,对公共部门形成监督和问责的压力,让公共部门真正做到“不越位”、“不错位”和“不缺位”,从而使得公共部门滥发隐性福利的问题得到有效的约束与监管,进而促进社会的和谐与发展。

五、结论

综上所述,不合理的隐性福利大行其道,在一些公共部门愈演愈烈甚至泛滥成灾,这不仅有政治、经济与社会体制等方面存在缺陷的深层次原因,亦有社会福利制度设计不完善方面的因素。隐性福利的泛滥会导致收入分配不公、损害社会公平与正义、形成极其有害的分利集团、造成国有资产大量流失以及严重损害政府部门公信力等严重后果。只有通过不断完善公职人员福利制度、打破行政垄断、加大对隐性福利问题的惩罚力度以及发展现代民主政治等措施,才能改变当前隐性福利泛滥的现状,从而促进社会的和谐与发展。

[1]阿克顿,2001,《自由与权力:阿克顿勋爵论说文集》,侯健、范亚峰译,北京:商务印书馆。

[2]陈国权、曹伟,2011,《权力制约监督的制度功能与现实意义》,《社会科学战线》第9期。

[3]曹泳鑫,2010,《公平正义是社会主义的内在要求和发展结果》,《毛泽东邓小平理论研究》第11期。

[4]邓小平,2002,《邓小平文选(第2卷)》,北京:人民出版社。

[5]侯玲,2011,《调节我国城乡居民收入差距的财政支出政策研究》,吉林财经大学硕士学位论文。

[6]辛鸣,2006,《“福利腐败”的经济分析与政治考量》,《中国党政干部论坛》第8期。

[7]辛鸣,2006,《“福利腐败”不可小视》,《学习月刊》第8期。

[8]余斌、陈昌盛,2011,《国民收入分配的困境与出路》,北京:中国发展出版社。

[9]赵剑云,2012,《暧昧的隐性福利》,《中国经济周刊》第32期。

[10]岳希明、李实、史泰丽,2010,《垄断行业高收入问题探讨》,《中国社会科学》第3期。

[11](英)亚当·斯密,1972,《国民财富的性质和原因的研究(上卷)》,郭大力、王亚南译,上海:商务印书馆。

[12](美)约翰·罗尔斯,2009,《正义论(修订版)》,何怀宏、何包钢、廖申白译,北京:中国社会科学出版社。

[13](英)伊特韦尔等,1996,《新帕尔格雷夫经济学大辞典(第3卷)》,北京:经济科学出版社。

编辑/杨恪鉴

C916

A

1672-4828(2013)04-0138-06

10.3969/j.issn.1672-4828.2013.04.018

谢勇才,华中科技大学社会学系硕士研究生(湖北武汉430074);汪鸿波,《社会工作》杂志社责任编辑(江西南昌340046)。

(2)由于《中国统计年鉴》在2009年之后只按照行业大类来统计平均工资,不再按照细分行业来统计,故而只好选择有细分行业数据的最后一年(2008年)的数据来计算。

(3)数据来源于《中国统计年鉴2009》及相关计算。