理工类研究生人文素养调查分析研究

2013-03-20杨晖杨晓昱杨逻陈洁

杨晖,杨晓昱,杨逻,陈洁

(1.江南大学人文学院,江苏 无锡 214122;2.上海大学数码艺术学院,上海 201800)

创新型人才既要有科学素养,又要有人文精神;既要有现代化的科学手段,又要有人文精神的领引。因此,创新人才的培育离不开人文精神的培养。人文精神的培养主要关注普遍的人文关怀,对人的幸福和尊严的敬仰,对真理的追求,对生活意义的领悟,以及对人生价值的尊重等等。任何人文素养的失缺者都不可能成为真正意义上的创新型人才。为此,我们特别调查某一“211工程”重点建设高校中理工科研究生人文素养的现状,提出存在并有待改进的问题。

一、问卷调查的基本情况

(一)调查对象

调查选择工科类研究生为对象,具体落实到生物工程学院、食品学院、纺织服装学院、物联网工程学院、机械工程学院、化学与材料工程学院等6个最能体现工科特色专业的硕士研究生。调查共发放问卷380份,回收364份,回收率95.8%;有效问卷350份,占回收问卷的96.2%。其中,男女生比例各占51.1%和48.9%;涵盖了1~3年级的研究生,所占比例分别为56.8%、31.7%、11.5%。调查对象的构成具有一定的普遍性。

(二)调查表预设

调查对象普遍已具有较高的人文素养,因此,对问题的预设不是以“正确”和“错误”的二分法,而是对某一问题预设三种基本倾向,由学生对各种倾向的选择结果入手来分析当代研究生的人文精神状况。课题从调查对象入手,多次召开学生座谈会,初步了解研究生的人文素养现状,并对当前学生比较关心的问题进行分析归类,组成问卷的基本内容。在展开调查前,先对少数研究生就预设问题进行测试与交流,在此基础上再进一步修改完善,最后定稿。

(三)研究方法

课题先采取文献研究法,在归纳总结已有研究成果的基础上设计问卷,搜集相关数据,再选择有代表性的学生进行访谈,全面了解学生人文素养的现状。在问题的设置中坚持多元共存的理念,即每一个被选项都有其合理性,任何一种选择不是指向选择者人文素养的高与低,而仅呈现选择者的基本倾向。

二、问题与分析

(一)高校环境的总体分析

在问卷调查中,认为提高研究生人文素养很有必要的占92.6%,对所在学校人文环境评估一般和较好的占88%,对理工科研究生人文精神状况评价一般和较好的占68.3%。这组数据反映出当前高校人文素养状况积极的一面。但也有一些数据反映出另一个侧面,如认为学校对人文精神培养重视程度较高的占39.1%,对人文精神概念不熟悉的占45.9%,从不参加人文社科类活动的占21.7%,偶尔参加的占64.3%等等,这组数据又反映出当代高校人文精神建设需要受到更多重视的一面。以上数据反映:

(1)知道人文精神概念的人比较多,也在不同程度上认识到它的重要性,但能在行动上积极参与,有目的地加强自身人文素养建设的比例并不多,知道概念而不知道内涵的人占46%;

(2)受调查高校的人文精神建设的环境总体良好,表现在评价上选一般和较好的占88%,说明高校在培养学生知识技能的同时,也比较重视对学生人文素养的培育;

(3)认为在学校课程建设中重视提高学生人文素养课程建设的评价仅占39%,显示在研究生的课程设置中,学生有进一步增加人文素养课程的需求,以促进精神成人。

(二)研究生人文精神内涵分析

人文精神的内容很多,此处选择几项最能体现当代人文素养的问题供学生选择,从他们的选择倾向中分析当代理工科研究生人文素养的基本状况。

(1)对“幸福”的理解(见图1)

图1 对“幸福”的理解倾向

每一个人都有追求幸福的权利,幸福指数的高低与物质财富的多少没有直接的关系。从数据看,满足于物质感官享受的仅占16.3%,不为学生认同;追求实现自己梦想的占46.9%,体现了特定年龄段的普遍诉求;实现精神自由选择的占36.8%,这是一种较高的精神追求。实现自己的梦想是当代研究生的普遍想法,它高于物质感官满足,低于精神自由选择,较为客观地呈现了当代研究生群体对幸福的普遍看法。

(2)对于“消费行为”的理解(见图2)

图2 对“消费行为”的理解倾向

消费是人的正常欲念或需求的合理满足,是人生存的基本必要条件,也是人文素养的重要组成部分。在物质欲望横流的现代社会,无边消费主义抬头,在研究生中也有所体现,表现在渴求无节制的物质享受的占23.1%,把消费水平高低看成人生目标的占14.6%,这是一个比较高的比例,表现了社会物质欲望急剧膨胀对当代研究生的影响。当然,令人安慰的是追求体面消费的占62.3%,显示了多数学生还是能够比较好地认识这个问题,坚持理性消费。

(3)对“自我实现”的理解(见图3)

图3 对“自我实现”的理解倾向

人生最高目标就是让自己成为一个真正的“人”。自我实现就是要认识“自我”,并将之变成现实。一般说来,自我实现是指人的生命潜能与人生理想的实现,它将充分开发自我潜能,使自己能尽其所能,并真正能成为自己所期望的人。调查数据反映,把自己的潜能转化为现实的占30.9%,把自己的潜能发挥到极致的占20.8%,而把自己的理想转变为现实的占48.3%。可见,把理想转化为现实成为当代研究生的主流思想。

(4)对“自由选择”的理解(见图4)

图4 对“自由选择”的理解倾向

这里的“自由”主要是讲人与人之间的关系。当人们认为自由就是想做什么就可以做什么的时候,真正的自由就开始流失。在人的关系中,人会受到“他者”的压制。数据显示,对于抗拒压抑人性与欲望的占57.8%,抗拒长官意志和政治压制的占21.1%,抗拒功名利禄或市场效应的占21.1%。对于“自由”的真正理解是比较困难的。在西方一些学者看来,真正的“自由选择”是谋生的“职业”、所长的“专业”、热爱的“事业”间没有裂缝,即职业、专长和事业的有机统一。这一认识应该对当代研究生有所启示。

(5)对座右铭的选择倾向(见图5)

图5 对座右铭的选择倾向

三种倾向正反映了三种对“自我”的不同态度。“我是你需要”是“寄售型”人格,是努力把自己的潜能卖掉的人;“我是你所有”是“寄生型”人格,屈从于权威与体制;“我是我自己”是 “独立型”人格,尊重自己心里想法,让别人去说,走自己的路。数据显示,选择“我是我自己”占68.6%,说明当代研究生的主流是对自我人格的认同,尊重自己的情感,挖掘自己的价值,放弃自我遮蔽,以及“寄售型”与“寄生型”人格。

(6)对“知识分子”的理解(见图6)

图6 对“知识分子”的理解倾向

知识分子是具有较高文化水平从事脑力的人,是教授、传播、研究、创造知识的群体。认同这两种倾向的达占85.7%,体现了知识分子的一般意义,但在现代社会,知识分子既要承担以上职能,还应肩负更多的社会责任。他们有责任站在公共的立场,对社会的不平给予关注与批评,但有这样认识倾向的学生仅占14.3%。“知识者”与“知识分子”有区别,前者重知识,与职业对应;后者是在职业的基础上超越职业,即对公共的深切关怀和对政治事务的批判性介入。知识分子应该坚守道德良知,肩负更多的社会责任。

(7)男性与女性差异的原因(见图7)

图7 男性与女性差异的原因

在一些西方学者看来,性别的差异等同于阶级、种族之间的差别,充满了压迫与被压迫的关系。数据显示,认为男女性差异来自于生理与心理的占57.4%;来自于父系制压迫的占8.9%;来自于两性社会性别差异的占33.7%。最后一种肯定性别的社会性,认为性别差异来自于社会对性别的重塑,按已有观念中的性别理解来塑造男性和女性,即性别是由后天塑造而成的。在这种观点看来,男性与女性的差别在于后天的“重塑”,解构男性压迫女性的“合法性”。学生对这一问题应该有更多的思考。

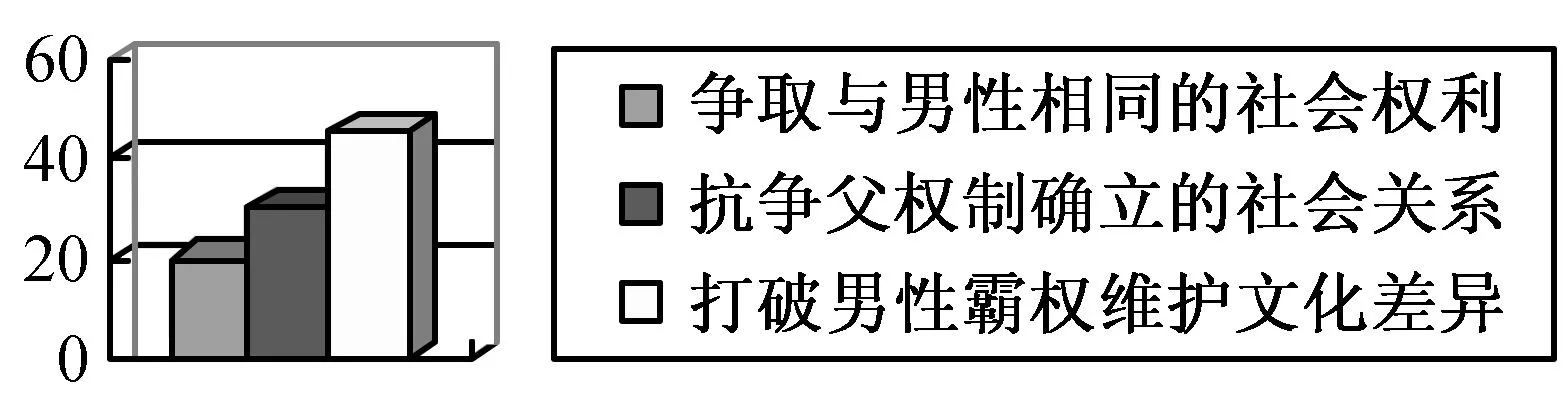

(8)女性主义运动的目的(见图8)

图8 女性主义运动的目的

父权制社会要求女性重视婚姻、家庭,强调抚养功能与其外形的美丽,抑制女性的主体性。上世纪20年代,西方女性觉醒并要求维护女性的权利。在调查数据中,认为女性要求与男性有相同的选举权、受教育权、财产继承权的占35.4%;抗争父权制社会所确立的各种社会关系的占20.3%;打破男性中心的文化霸权,维护两性间的文化差异的占44.3%。其实,三种态度分别反映了女权主义运动在不同时期的不同目标。

(9)对于历史的看法(见图9)

图9 对历史的看法

历史是文化的记载,传承着民族的精神。数据显示,认同历史是对过去发生事件的记载的占38.3%,这是传统的历史观;认为一切历史都是当代史的占26%,这是现代历史观;认为历史是为主流社会辩护的占35.7%,这是对历史知识的颠覆。近百年来,人们的历史观念发生巨大变化,认为过去发生的事不同于历史记载,历史是当代人书写的,摆脱不了“当代”的文化场域,甚至认为书写者通过遮蔽等方式“书写”历史,为当代社会的合法性与正当性辩护。三种选择之间的比例差距不大,正显示了学生对这一问题的多元思考。

(10)对权利平等的看法(见图10)

图10 对权利平等的认识

对平等的追求是人类社会最基本的价值追求,也是正义论确定的基本原则。权利平等主要包括政治平等、社会平等和机会平等。数据显示,认同机会平等的占48.9%,受到学生普遍关注。机会不可能完全平等,天生禀赋不同,家庭不同,生活环境不同,但这里的机会平等主要指“前程为每一个人开放”,即每个人在为前程努力奋斗方面是平等的。选择社会平等与政治平等的分别占35.7%和15.4%,显示学生对机会平等的渴望。

(11)对中国环境恶化的认识(见图11)

图11 对中国环境恶化的认识

环境已经是当代世界关注的重要问题。它不仅仅是一个自然环境问题,更是一个社会政治问题,甚至涉及到人类生存权,受到世界各国政府的普遍关注。从问卷数据看,学生对环境现状持焦虑的占21.1%,参与保护的占52.3%,认为是社会发展必然结果的占26.6%。愿意参与环境保护的为多数,显示了当代研究生对保护环境的历史担当;而认为环境恶化不可回避的看法,也在某种程度上显示了对环境保护的消极态度。

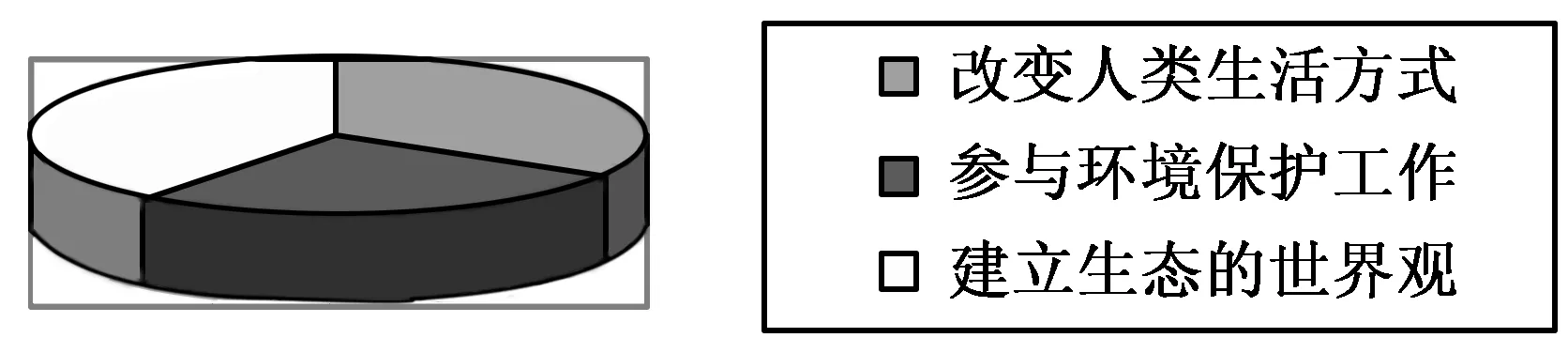

(12)保护环境的出路(见图12)

图12 保护环境的出路

如何保护环境是当代社会普遍关心的问题,采用什么样的保护策略当代年轻人应该有所思考。数据显示,选择改变人类自己的生活方式的占34%,积极参与环境保护工作的占28%,建立生态主义世界观念的占35%。以上三种方式都是保护环境应该采取的措施,思想上建立生态观念,行动上积极参与保护,但能够从根本上保护环境的,还是要改变人类自己的生活方式,建立可持续性发展的社会理想和生活态度。

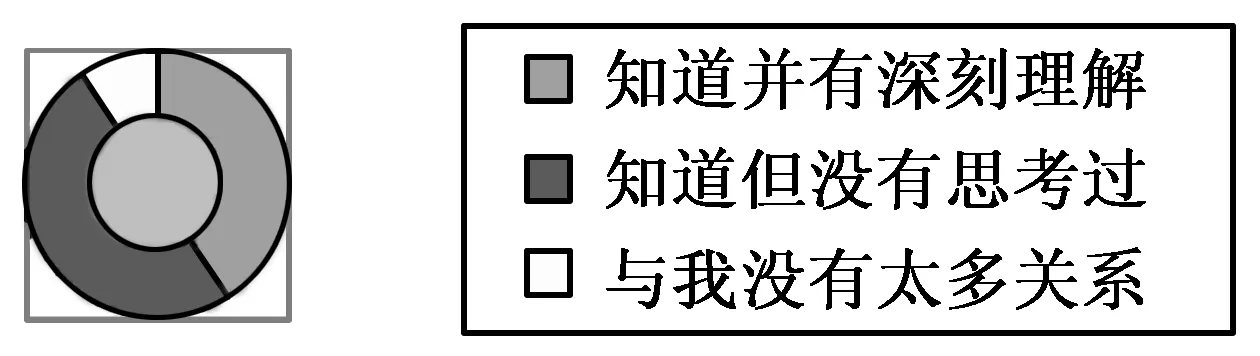

(13)对“可持续发展”的关注(见图13)

图13 对“可持续发展”的关注度

1987年世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》中提到,“可持续发展”是指既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成威胁的发展。

“可持续发展”是由联合国世界环境与发展委员会在1987年提出的。这一观念是人类自身发展的需要,已成为当前多数国家的主流思想,但由于各国有各自的目标与追求,人类长远发展与各国家自身发展需要产生冲突。调查数据显示,在研究生中,知道并有深刻理解的占41.1%,知道但没有思考过的占49.2%,认为“与我没有太多关系”的占9.7%。这组数据令人欣慰,表现了研究生们对“可持续发展”理念的关注与重视。

(14)对“保护环境”的理解(见图14)

图14 对“保护环境”的理解

保护环境不仅要从具体的小事做起,而且还要改变自己的生活方式,确立人类长远的发展目标。从数据看,选择节制自身肆无忌惮浪费的占18%,建立人类生存与可持续发展的占63.4%,保护环境具体日常行为的占18.6%。以上各种选择都是有益于保护环境的行为。值得欣慰的是,多数研究生能够认识到保护环境正是为了人类自身的长远发展,显示了当代研究生对环境保护认识的深刻性。当然,从自己具体行为做起也是很重要的。

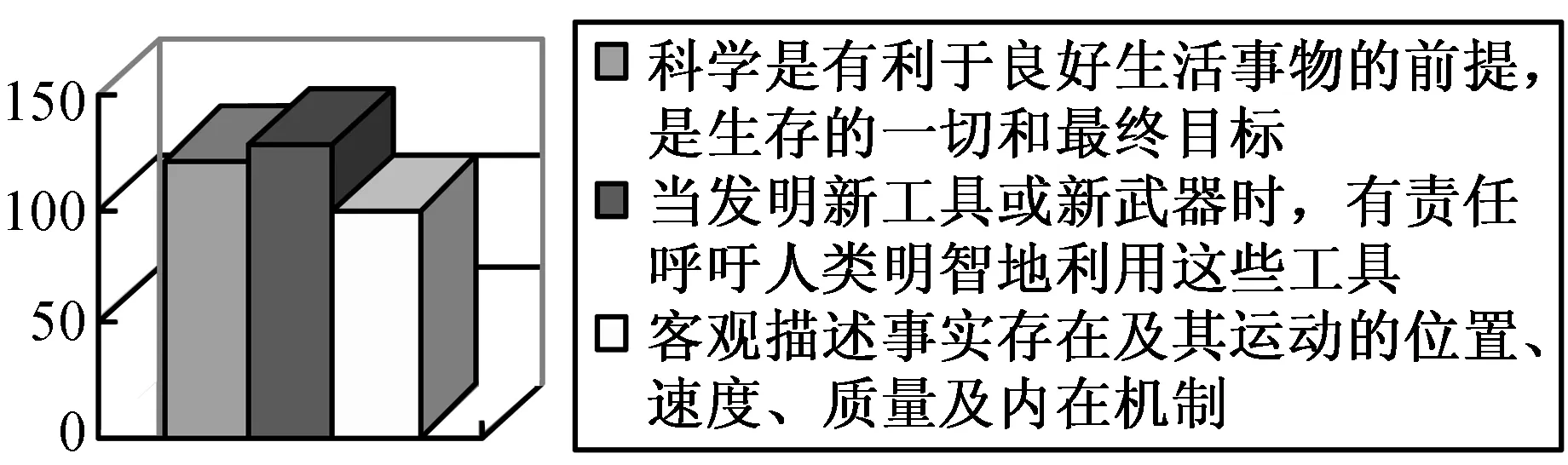

(15)对于科学的理解(见图15)

图15 对于科学的理解

问卷中的三种选择比较平均。对科学作“科学”的理解,它应当是客观描述事实存在及其运动的位置、速度、质量及其内在机制,对于理工科研究生来讲,他们的工作就是试图精确地描述事物,但作为人文素养而言,更重视其伦理性的一面,因此,当发明了新工具或新武器时,呼吁人类明智地利用这些工具或武器应该是每一位科学家应该承担的社会伦理责任;而将科学视为有利于良好生活事物的前提,是生存的一切和最终目标可能是科学的目标,但不是人类的最终目的。

(16)对“9·11”事件的看法(见图16)

图16 对“9·11”事件的看法

在全球化进程中,除了南北冲突、东西冲突外,近二十年来,恐怖主义在世界各处蔓延,成为全人类的共同敌人。恐怖主义用恐怖的方式达到他们的政治目的,“9·11”事件正是恐怖主义的典型事例。数据显示,认为是对霸权主义的有力报复的占17.7%,认为是文化冲突的必然结果的占40.9%,认为是对人类挑战的占41.4%。“9·11”产生的原因复杂,有对世界霸权主义的有力报复的因素,也有文化冲突的原因,如果站在全人类角度,它更多地呈现了世界恐怖主义对人类的挑战。调查数据显示研究生放弃了狭隘的民族主义观念。

三、存在的问题

人文素养教育是引导学生如何做人,如何做事,以及如何认识自己。其中包含了如何处理人与人的关系,人与自然的关系,人与世界的关系,以促使学生树立正确的人生观、世界观,较好地确立自己的社会角色,建立良好的心理状态,实现自己的历史责任。为此,在问卷中设置了16个涉及幸福、消费行为、自我实现、自由选择、知识分子、女性主义、历史观念、权利平等、可持续发展、环境保护、科学、恐怖主义等相关问题。学生的选择体现了当代研究生人文素养的基本情况。由于是匿名问卷,学生能够做到自由选择,真实地表达自己的内心意图。从问卷调查数据看,存在以下几个问题:

第一,学生对人文素养的重要性认识还有待提高。虽然调查显示,多数被调查者重视人文素养,认为理工科研究生提高人文素养很有必要或有必要的达93%,但付诸实际行动的并不多,表现在对学校组织的有关人文素养方面的各种活动,从来不参加的占22%,偶尔参加的占64%,而经常参加的仅占14%。这组数据显示了多数学生理性上认识到人文素养对人全面发展的重要性,但在具体行为中并没有得到重视。行动的相对滞后,其深层的根源是对人文素养和人的长远可持续发展的重要性认识不足。但另一组数据,认为大学人文精神状况较差的占31.7%,较好的为17.7%,前者几乎是后者的一倍,反映出学生对提高人文精神诉求的迫切性。如果将这两组数据放到一起,正好表现了学生对人文素养的迫切需求,但在自身的行动上相对滞后的矛盾。

第二,学生对选项内容的理解还有待进一步加深。选择并不难,难的是自己对选项含义的深层理解。在问卷设置过程中,曾征求学生意见。多数学生选择接近自己想法,但在给他们的解读中发现,学生对问题理解的准确性与深刻性相差甚远,如对知识分子的理解中,忽略了知识分子对社会批判性的一面,也就是忽略了知识分子的另一种社会责任。选项中关注知识分子对公共领域的关怀或社会批判的仅占14.3%,正显示了这一现状。又如,对于女性主义运动的目的,选既打破男性中心的文化霸权,又维护两性间的文化差异的占44.3%,令人欣慰,但对其中的“文化霸权”的理解不尽如人意。又如环境保护的出路,选择建立生态主义世界观念的也达40.3%,建立生态主义的世界观当然重要,但建立这种观点并不是终极目标,而要从根本上改变环境,必须要改变人类自己的生活方式,但这一选项仅31.4%。可见,他们对一些选项的表述还不能真正理解。

第三,学生选项呈现出的某些思想需要及时纠正。对一些问题的选择还有许多可以更符合人文精神的地方。虽然选择项目中谈不上错误,但有一些选取项也显示出值得忧虑的地方。如对“9·11”事件,认为这是世界文化冲突的必然结果的占40.9%。我们不能否认“9·11”事件有这方面的因素,但过分强调必然性,选择此项的学生有这样高的比例却显示了另一种倾向,其潜台词就是在世界文化多元中,这样的冲突不可避免。这种观点只看到文化冲突的一面,而忽略了相融性一面,势必为因文化碰撞而导致的全面冲突提供合法性依据。其他还有许多问题,如对可持续发展问题,知道但没有思考过的占49.2%,与我没有太多关系的也有9.7%,对“幸福”的理解倾向于物质感官的满足的达16.3%,对消费行为的理解倾向于渴求无节制的物质享受和消遣的达23.1%,将环境恶化归于是社会快速发展的必然结果的达26.6%等等,都显示了学生人文素质需要培养的迫切性。

面对社会的激烈竞争,理工科研究生对实用技术的追求已是无法回避的选择,生存的竞争凸显了科学技术的现实价值,人文素养的培育自然会受到不同程度的忽略。这种现象不利于人才的全面发展。作为创新型人才,他们不仅要具有先进的科学创新精神,而且还要具备丰厚的人文底蕴。高层次的创新人才,还必须具有正确的世界观、人生观与价值观,才能保证自己在追求中不迷失作为人的发展方向。1966年美国学者提出“科学素养”的概念,把“科学扫盲”内容概括为“概念性知识”、“科学的理智”、“科学的伦理”、“科学与人文”、“科学与社会”、“科学与技术”等六个方面。理科教育中的“科学素养”内涵已发生变化,注重“科学与伦理”、“科学与社会”、“科学与人文”。1993年美国科学促进会制订了《科学素养分阶段标准》,反映了科学培养中渗透社会与文化的倾向。德国强调“科学的人文侧面”,英国要求理工科教学必须提供“科学的社会、政治侧面的考察”。1994年美国国家研究院出版的《国家科学教育标准》中提出了“科学美国人”,明确将社会科学作为最重要的内容之一。可见,西方发达国家对理工科学生的人文素养培养给予了高度重视。如果在科学教育中缺少人文背景,缺少对人与自然的关系、人与人之间关系的思考,很难培养出真正具有自主性、独创性、社会性的人;缺少文化陶冶,导致学生的人文素养不高,过窄的专业教育,导致学生的学术视野不宽,学术功底不深厚;过强的共性制约,导致学生的个性发展不够等等。因此,对于理工类研究生人文素养的培养已成为当代“科学中国人”的重要内容,值得我们高度关注。