对四家法制报刊法制新闻报道的实证调查

——从新刑诉法的视角谈起

2013-03-09姚广宜张新阳

■姚广宜 张新阳

对四家法制报刊法制新闻报道的实证调查

——从新刑诉法的视角谈起

■姚广宜 张新阳

【中国行为法学会部级法学研究】课题

课题围绕当前实施依法治国、依法执政、依法行政等的工作重点和所要解决的突出问题,以及立法、执法和司法实践中遇到的热点难点问题进行研究,从新闻学、传播学、法学等多种学科角度介入研究课题,通过采用案例分析、比较研究的方法,多维度、深层次地分析和探讨新闻行业规范,以及新法律的出台和法律条文的修订对现行规制的影响。

姚广宜,张新阳

研究的背景、目的和方法

2013年1月1日修改后的新刑诉法正式施行,与修改前相比,修改后的刑事诉讼法条款从 225条增加到 290条,许多内容也作了相应的调整。就法制新闻报道而言,修改后的刑诉法会有哪些新的制约?尽管目前执行结果尚未呈现,但我们不妨以一种超前眼光,让法律“溯及既往”,以修改后的刑诉法审视当下我国法制报刊报道中存在的问题,以期对今后的法制报道有所警示。

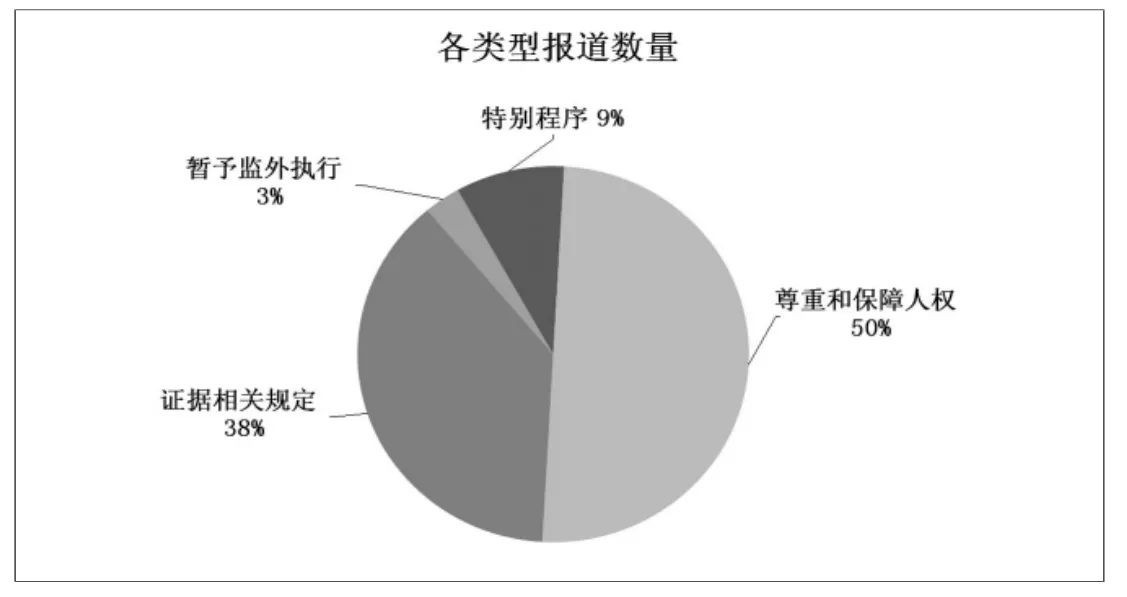

本课题采用实证研究的方法,以全国范围内发行的四张法制类报刊 《法制晚报》、 《西部法制报》、 《河北法制报》、 《江苏法制报》为监测目标,选取2012年3月14日至2012年11月30日发行的法制报道,特别是刑事案件报道,兼顾司法典型报道、刑事法律法规的解释报道、弘扬社会主义法治理念的普法报道等等 (见表1),通过对该时段报道的监测,以期发现其中与刑诉法修改的冲突抵牾之处并加以分析研究,进而提出对法制新闻报道尤其是刑事案件报道的规制措施与规范要求。

表1

问题及分析

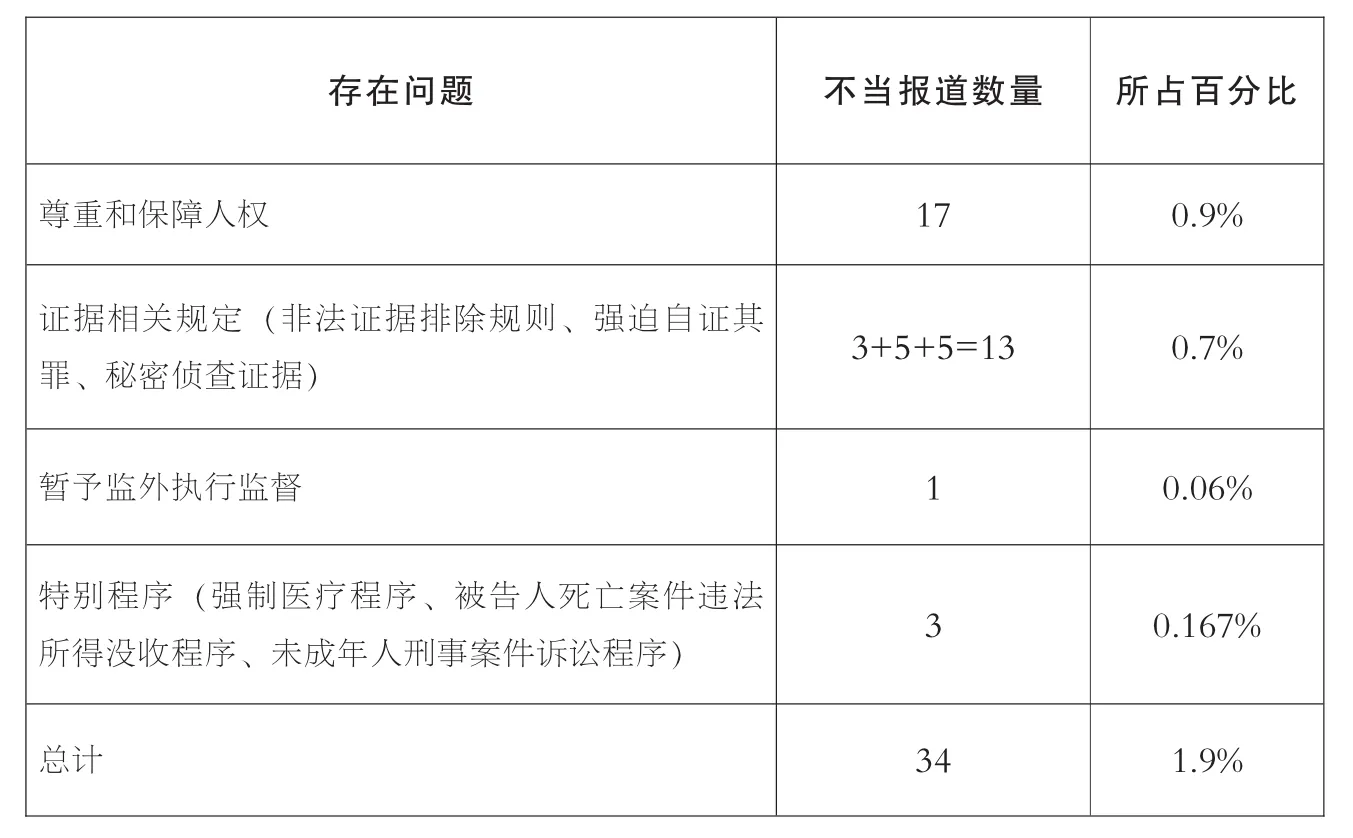

通过比对分析可以发现,在选取的1799个样本中,1.9%的报道中出现了与修改后刑诉法相冲突的不当报道,尽管不当报道占样本总量比例不高,反映出的法律问题也相对分散,但却涉及到刑诉法修改的几个重大方面 (见表2)。

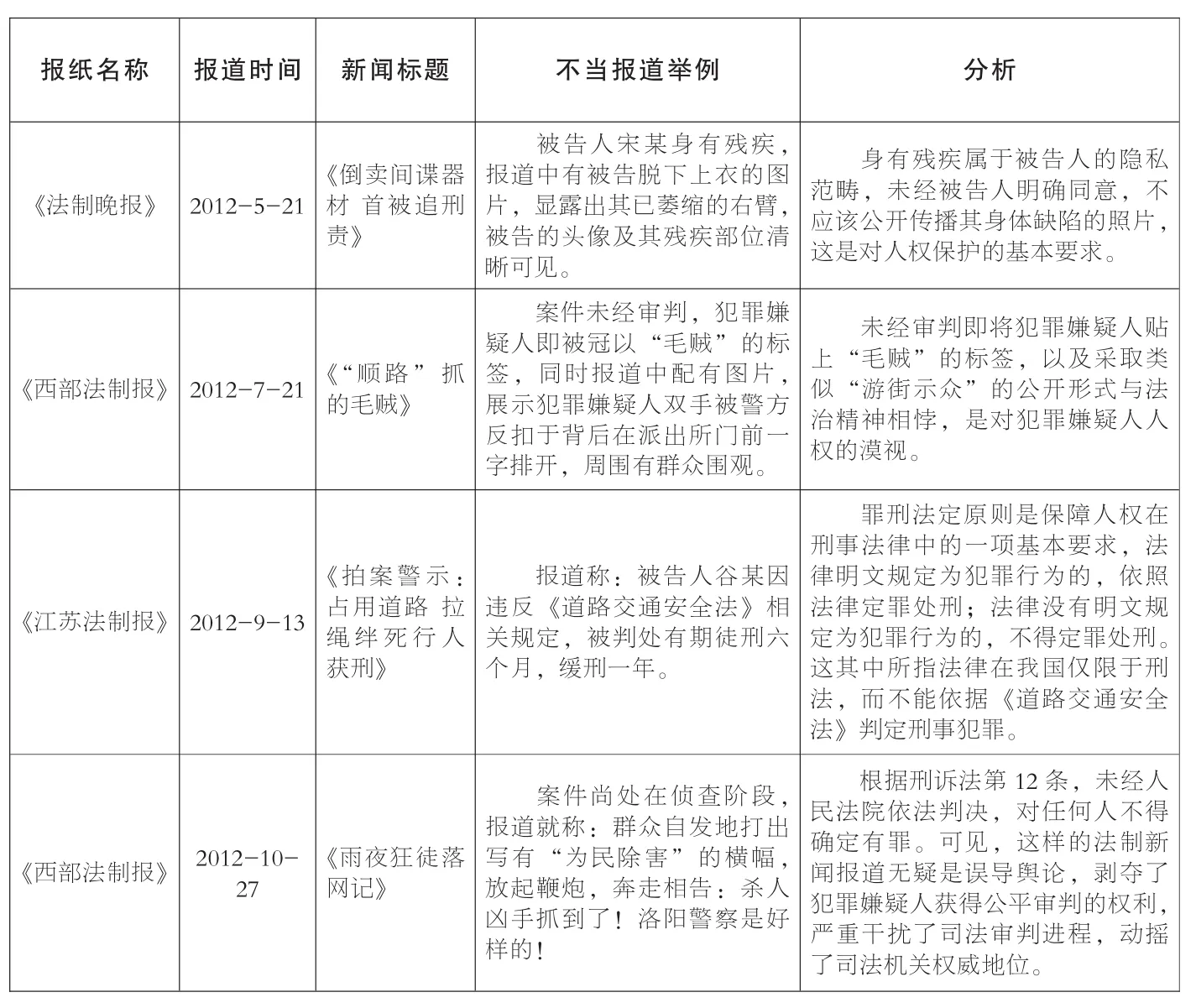

笔者将所选样本中存在法律问题的法制新闻报道数量进行统计 (见图 1),其中,在 “尊重和保障人权”的典型报道中发生问题的比例很大, 为 50%;“证据相关规定”次之,占比38%; “暂予监外执行”、 “特别程序”占比分别为3%、9%。而刑诉法修正案新增条款中,恰恰将 “尊重和保障人权”一条入法,这是我国法治建设过程中的一个重大飞跃,标志着我国刑事诉讼制度的进一步法治化、民主化、科学化。

表2

笔者对四家法制报报道中存在的相关问题逐一进行了分析 (见表3)。

表3

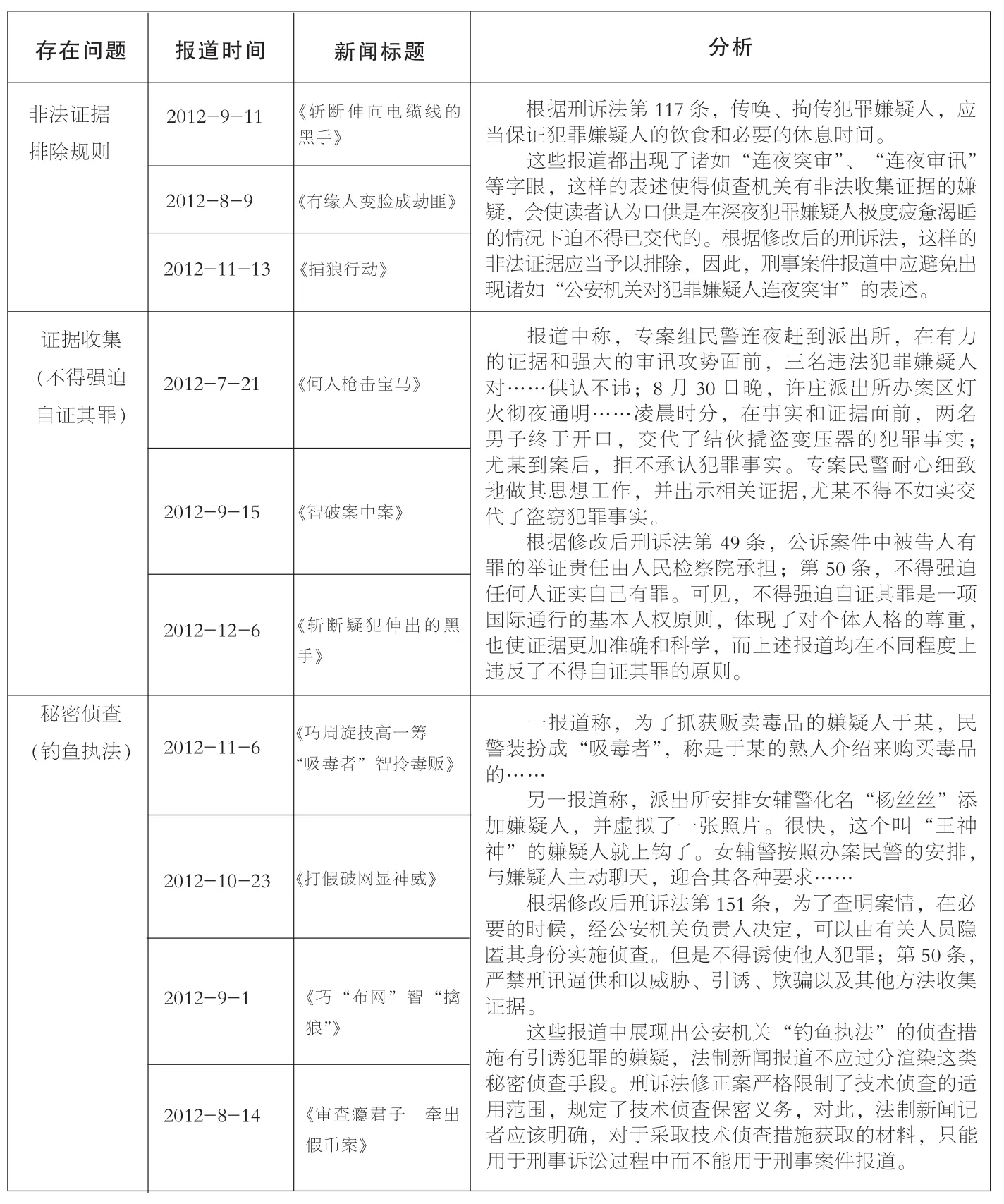

由图1可知,目前在法制新闻报道中普遍存在着违反证据制度的报道,修改后的刑诉法完善了非法证据排除制度,将不得自证其罪写入法律,对其加以规制。笔者以对 《西部法制报》的监测数据为例,进行了分析 (见表4)。

图1

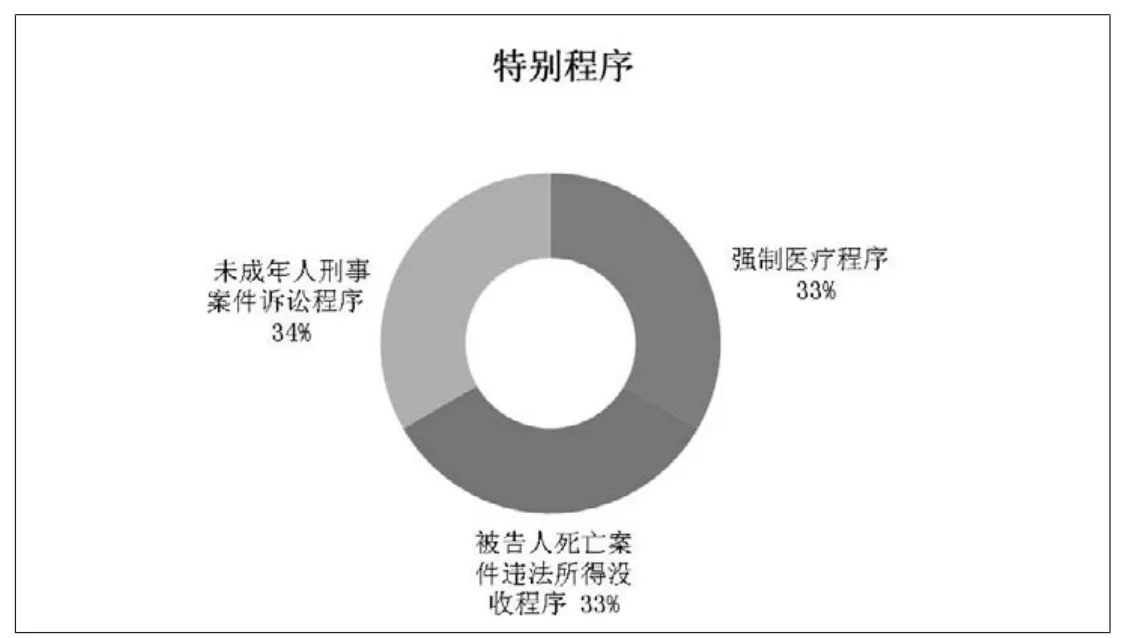

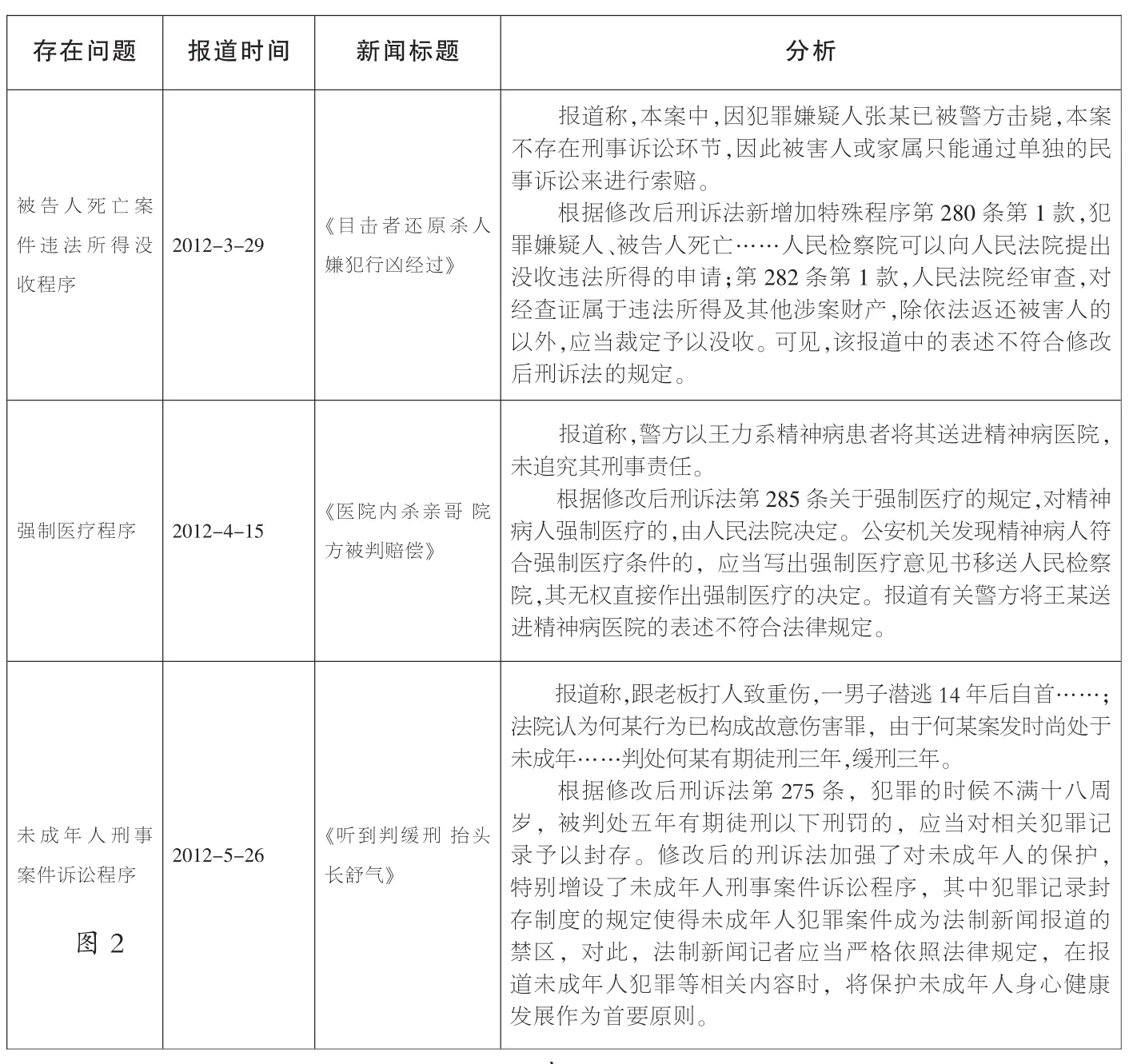

此外,所选样本中显示,相关法制报道中也存在着违反特别程序规定的报道,诸如强制医疗程序、被告人死亡案件违法所得没收程序、未成年人刑事案件诉讼程序等(见图2)。三者比重相当,其中违反“强制医疗程序”的新闻报道略多,占比34%;违反“被告人死亡案件违法所得没收程序”、“未成年人刑事案件诉讼程序”的均为33%。

以《法制晚报》发布的涉及违反特殊程序案件报道为例,笔者相应作了法律分析(见表 5)。

表4

结语

基于上述实证监测数据,以及修改后的新刑诉法,我们对法制新闻报道的规制作如下表述:

(一)刑事案件中有关证据报道的新规制

在法制新闻报道中经常出现诸如“连夜突审”、“连夜审讯”、“突然发问”、“强大攻势”等字眼,对刑事案件讯问技巧浓墨重彩的渲染,将一些依靠“设圈套”取证的侦查人员冠以 “神探”之名,而事实上以上述手段讯问犯罪嫌疑人所获取的证据难免有违法之嫌。

此外,法制新闻中经常出现以 “钓鱼式执法”获取犯罪证据的报道,从证据获取方法上看也会涉嫌违法。以日、美、英等发达国家为例,诸如侦查陷阱(entrapment)等一致被认为是违法的,其所得证据被认为是 “毒树之果”,我国的法制新闻报道对此却以正面宣传的方式进行报道,公众对这样的 “钓鱼式”执法也欣然接受,可见其影响之大、流毒之深。如 《法制晚报》2012年11月8日文章 《市民不满小广告影响市容 设计钓假证贩子》报道了市民刘先生看到路上印有办假证的小广告觉得影响首都市容和文明,于是设局称他想要一个北京第二外国语学院的本科毕业证书,与办假证的人谈好价钱 150元,并约好次日上午交易。刘先生随后向派出所进行举报,刘先生和送假证的陈某在八里桥地铁出口交易时,陈某被警察当场抓获。朝阳法院以伪造事业单位印章罪判处陈某拘役5个月。整个案件可以说是一个不折不扣的圈套,尽管设套的人只是一位普通的市民,其行为的合法性暂且不论,但一直以来关于钓鱼执法报道的影响却可见一斑。

图2

表5

因此,法制新闻记者在报道时一定要注意对公安机关侦查行为报道的尺度,这包括了两个方面:一是法制新闻记者要充分自律,对于案件的报道,在涉及公安机关的侦查行为时要注意不能以写小说、编故事的娱乐心态加以夸张、臆造,要注意遣词用句的规范;另一方面,报道中关于侦查机关在司法活动中的证据获取,要从法律视角判断其合法与非法,特别要注意对那些以刑讯逼供、诱惑犯罪等非法行为获取的证据,要充分运用所行使的舆论监督权力,揭露不法,维护司法的公正。

(二)尊重犯罪嫌疑人隐私,保障人权

新刑诉法第2条增加了 “尊重和保障人权”条款,一方面是考虑到与宪法的衔接,以原则性的规定起到统领刑事诉讼法的作用,另一方面也是我国法治建设的必然要求,是我国人权保障必不可少的进阶过程。但是,一些法制新闻报道却漠视犯罪嫌疑人、被告人的人权,片面追求新闻报道的卖点,往往将犯罪嫌疑人、被告人的身份、家庭地址、人物肖像、身体特征、疾病史等与案件无关的个人隐私公之于众,甚至一些案件报道还配发犯罪嫌疑人手戴镣铐、被警方暴力制服等图片,这些图片不加任何处理,人物头像清晰可见,这种做法使得罪犯很难摆脱其犯罪心理阴影和行为恶习,不利于其回归社会。刑诉法新增 “尊重和保障人权”条款,体现了对犯罪嫌疑人、被告人隐私的保护,如第52条第3款 “对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的证据,应当保密”,第150条第3款 “采取技术侦查措施获取的材料,只能用于对犯罪的侦查、起诉和审判,不得用于其他用途”,第 274条“审判的时候被告人不满十八周岁的案件,不公开审理”等等,这些刑诉法新增条款对法制新闻记者报道行为提出了新的规制与规范要求,对于法律规定应该保密、不公开的信息相关法制新闻报道中不得出现。此外,对于法律上没有明确规定的,但是可能影响犯罪嫌疑人隐私保护、侵犯人权的信息如犯罪史、疾病史、个人癖好等等要结合案情及社会公共利益有选择地报道,对于犯罪嫌疑人、被告人的头像图片更应该谨慎处理,除非出于对社会公共安全、社会重大利益保护的必要。

在德国,进行相关报道一个基本原则是,媒体只能在法院已经作出刑事判决后才能报道罪犯的姓名,如果涉及青少年犯罪或轻微犯罪,则即使已经判决也不能报道罪犯姓名。①

(三)法制新闻记者要树立法律意识,准确运用法言法语

个别法制报道的记者,由于法律知识的匮乏,出现了对相关法律概念、法律解释的常识性错误。比如, 《江苏法制报》2012年11月19日报道 《罪犯暂予监外执行 “演戏”难逃检察法眼》称,“法院依法撤销了对罪犯洪波的暂予监外执行决定,对其收监执行剩余刑期”。根据修改后刑诉法第257条,不符合暂予监外执行条件的罪犯通过贿赂等非法手段被暂予监外执行的,在监外执行的期间不计入执行刑期。结合报道上下文,本案中犯罪嫌疑人应执行判决刑期而不是剩余刑期。

再如, 《河北法制报》2012年11月22日文章 《注重维护犯罪嫌疑人合法权益》中提到, “在讯问时,重点听取犯罪嫌疑人有罪、无罪的供述和辩解;认真审查律师在审查逮捕阶段提出的意见”。根据修改后刑诉法第159条,在案件侦查终结前,辩护律师提出要求的,侦查机关应当听取辩护律师的意见,并记录在案。而报道中 “审查律师意见”与新刑诉法规定“应当听取意见”相违背。

又如,2012年6月,被各大媒体报道的 《台湾男子涉嫌危害国家安全在江西被监视居住》中称, “国家安全机关于6月19日上午将对钟鼎邦采取强制措施的相关情况通知其在大陆亲属,并于下午安排该亲属与钟会面”。根据刑诉法第73条第2款,指定居所监视居住的,除无法通知的以外,应当在执行监视居住后二十四小时以内,通知被监视居住人的家属。监视居住应通知家属而不是亲属,刑诉法上的近亲属有固定含义,特指夫、 妻、 父、 母、 子、 女、 同胞兄弟姐妹,范围比家属要窄。可见,一字之差往往谬以千里,这也提示法制新闻记者在今后类似的报道中,一定要注意刑诉法修订后,相关法律语言的表述,保证法律语言的准确性、刚硬性。

综上,刑诉法修改对法制新闻记者今后的采访、写作势必产生一定的影响,这对新闻记者而言既是机遇也是挑战。因此,每一位法制新闻工作者,一定要认真学习和研究修改后的新刑诉法,在法制新闻报道,特别是对刑事案件的报道中充分注意有关证据报道的新规制,尊重犯罪嫌疑人隐私,保障人权;要树立法律意识,运用法言法语,规范法制报道,为传播法治精神,推进中国法制建设的进程而努力。

(作者分别系中国政法大学新闻与传播学院教授、中国政法大学硕士研究生)

注释:

①周长军: 《刑事侦查阶段的犯罪新闻报道及其限制——基于犯罪嫌疑人人权的分析》, 《中外法学》2005年第6期。