带状间伐对长白落叶松人工纯林诱导复层林效果评价1)

2013-03-05殷鸣放周立君毕刚蕊殷炜达宁良智

殷鸣放 周立君 毕刚蕊 薛 娟 殷炜达 宁良智 梁 泽

(沈阳农业大学,沈阳,110161) (东京大学) (清源县大边沟林场)

落叶松(Larix olgensis)是我国东北地区人工造林的主要树种,由于生长迅速、适应性强、用途广泛,在东北林区经济建设中发挥极其重要的作用[1]。但是现有落叶松人工林中绝大多数为中、幼龄林,由于密度偏大,导致树木长势弱、林下植被稀疏、群落结构简单、生物多样性锐减、土壤酸化、养分衰竭、土壤板结、地力下降、涵养水源能力下降等诸多问题显现,使得落叶松人工林在生态系统上十分脆弱,无法充分发挥生态公益效能[2]。落叶松人工林实行诱导复层培育是纯林演替过程中一个极为重要而又敏感的阶段,是维持和恢复其生态系统健康与稳定的首要问题,也是制定可持续经营技术的基础。这不仅有利于森林资源的恢复和发展、培育后续资源、保持物种多样性、维护生态平衡及生态系统的稳定,而且有利于保证长白落叶松(Larix olgensis Henry)人工林生产力的持续性以及功能的完备,有利于提高森林的蓄积量,促进森林的可持续发展,推动天然林保护工作。因此,将单层的落叶松人工林通过采取适宜的经营措施诱导成人工复层林,在不破坏森林环境的情况下,最大限度地提供优质用材、优良景观、防护作用等诸多生态系统服务功能,研究落叶松人工林林分结构调整方法与经营措施,对落叶松人工林的培育和经营都具有重要意义[3]。本文以辽东山区人工长白落叶松(Larix olgensis Henry)幼龄林、中龄林和近熟林为对象,对长白落叶松人工纯林进行带状间伐诱导人工复层异龄林试验,研究不同间伐类型下长白落叶松保留木及更新幼树的生长状况,以及灌木层和草本层的物种多样性、林下土壤有机碳质量分数的变化情况,探索恢复林地生产力的途径,以改善林分结构与树种结构,实现林地连续覆盖的森林可持续经营目标,掌握落叶松与更新树种组成的复层混交林林分的各种动态变化规律,为现有落叶松人工林可续经营提供技术支撑。

1 试验地概况

研究区位于辽宁省清原满族自治县(东经124°20' ~125°29',北纬41°48' ~42°29')的甘井子林场和大边沟林场的长白落叶松人工纯林,系长白山山脉的延伸区域,海拔400 ~600 m,全年平均气温5℃,年降水量700 ~800 mm,全年无霜期120 ~125 d。土壤多为山地棕色森林土,土层厚30 ~50 cm,山体坡度12° ~18°,土壤pH 值5.5 ~6.5。研究地长白落叶松主要以中龄林、幼龄林为主,以10 a 为一个龄级:20 a 以下为幼龄林,21 ~30 a 为中龄林,31 ~40 a 为近熟林。初始造林株行距1.5 m ×1.5 m,由于初植密度较大,在树木生长过程中进行了适当的抚育间伐。直至带状间伐之前,幼龄林密度约为3 000 株·hm-2,中龄林密度约为2 550 株·hm-2,近熟林密度约为560 株·hm-2。具体试验地基本概况见表1。

表1 试验地简况

2 研究方法

2.1 试验设计

由于长白落叶松纯林林分密度较大,光照减少,导致水分、肥力竞争激烈,林木分化严重,枯死木、被压木分布较多,林木生长缓慢,人工林地力下降,严重影响了林木健康生长和物种多样性。为了力求改善林分结构和提高林分质量,于2005年秋对甘井子林场的两块试验林进行了带状间伐更新,之后,于2008年春对大边沟林场的3 块试验林进行了带状间伐更新。长白落叶松间伐方式分为2 种:隔2 行伐2 行(简称Ⅰ型);隔3 行伐3 行(简称Ⅱ型),形成伐留交替小区,两种林型的中间有长白落叶松纯林间隔带(对照区),宽度为30 m[4]。同时,在采伐带上进行林下更新试验,更新方式为:采伐2 行的带内栽植1 行更新树种;采伐3 行的带内栽植2 行更新树种。设立未间伐的林分作为对照区,观察林分的生长情况。甘井子林场选取云杉(Picea koraiensis Nakai.)、水曲柳(Fraxinus mandshurica Rupr.)作为更新树种;大边沟林场选取红松(Pinus koraiensis Siebold et Zuccarini)、云杉、北美乔松(Pinus strobus Linn.)、白桦(Betula platyphylla Suk.)作为更新树种。

在不同间伐类型林分内设立固定标准地进行调查,标准地大小为20 m ×33 m,共设置15 块。对标准地内保留的上层林木与更新幼树进行胸径(地径)、苗高、株数全面调查,同时进行林下灌木、草本的生物多样性和土壤碳储量调查,选择未间伐落叶松纯林作为对照。对各类型试验结果分别采用Spss17 软件进行统计计算,分析不同带状间伐更新方式对落叶松人工纯林诱导复层林过程的影响。

2.2 落叶松林木生长调查

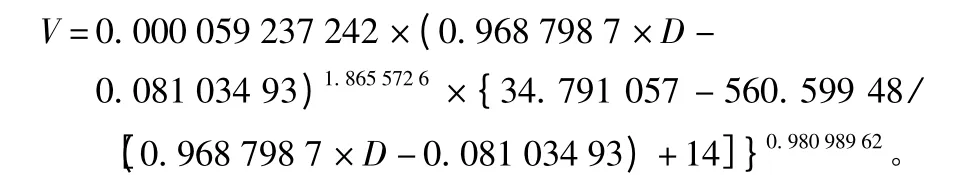

对标准地内落叶松林木每木检尺,记录其胸径、株数,并对枯死木、风倒树等进行记录。计算各个样地落叶松的平均胸径、平均单株材积及胸径和材积的平均生长量。立木材积按辽宁省地方标准一元材积表计算。一元材积式如下:

2.3 不同更新类型下灌木、草本的物种多样性调查

在标准地两条对角线上布设5 个1 m ×1 m 的小样方,记录草本植物的种类、数量、高度和盖度;布设3 个5 m ×5 m 的小样方,记录林下灌木的种类、数量和高度。多样性采用4 个指标计算:Marglef 丰富度指数、Shannon - Weiner 指数(物种多样性指数)、Simpson 指数和Pielou 指数(均匀度指数)。

Marglef 丰富度指数:R=(S-1)/lnN;

Pielou 指数:J =H'/lnS。

式中:S 为物种数目;N 为所有种的个体总数;ni为第i 种个体数;Pi为各物种的相对多度(即样本中属于i种的个体数与全部种的总个体数之比,Pi=ni/N)。

2.4 不同更新类型下幼树生长调查

对标准地内的更新幼树进行地径、冠幅、树高等因子调查,计算得出各更新类型的平均树高、平均地径、平均冠幅。在各个林分类型标准地中分别选取3 株生长指标为平均状态的更新幼树,挖取整个植株,洗净根部土壤,将幼树在根茎处截为地上部分和地下部分,分别装入自封袋带回实验室,将各区分段样本放入85 ℃恒温烘干至恒定质量后,用电子秤分别称其干质量[7],进而计算出标准木的地上生物量和地下生物量。

2.5 土壤有机碳测定

2005年,分别对甘井子2 块试验林土壤有机碳质量分数进行调查。2010年9月,同时对大边沟、甘井子的5 块试验林的土壤有机碳质量分数进行调查。选择各试验地立地条件相似的地段,在每个试验地Ⅰ型、Ⅱ型林分的间伐带林下和未间伐的落叶松纯林林下,沿样地坡面的上、中、下部,分别挖取土壤剖面1 个,在0 ~20 cm 土层用环刀采集土壤样品。土样经风干、研磨、过筛后进行各种指标的测定。采用硫酸—重铬酸钾法测定土壤有机碳含量[5]。

采用Spss17.0 软件进行方差分析和回归分析。

3 结果与分析

3.1 不同间伐类型对落叶松保留木的影响

间伐有利于调节和分配林木本身的生长空间,不同间伐方式对树高、胸径和蓄积等林分因子有不同的影响[6-9]。

3.1.1 对落叶松胸径的影响

对比2008年与2011年大边沟林场3 块试验地的调查结果,由表2可知,间伐当年,Ⅰ型、Ⅱ型林分内落叶松保留木平均胸径与对照区相比变化不大,胸径分别为13.7、13.9、14.2 cm,表明起始的立地条件相似,样方间具有可比性。间伐3 a 后,各类型落叶松保留木平均胸径分别为16.1、16.6、15.1 cm,Ⅰ型、Ⅱ型林分内落叶松保留木平均胸径分别提高了6.6%、9.9%,方差分析结果表明:Ⅰ型、Ⅱ型林分落叶松的平均胸径与对照区差异显著(p <0.05)。林分的平均胸径生长量均值分别为2.4、2.7、1.2 cm,Ⅰ型、Ⅱ型林分内落叶松保留木平均胸径分别提高了97.5%、121.78%,方差分析结果表明,Ⅰ型、Ⅱ型林分落叶松的平均胸径与对照区差异显著(p <0.05)。

3.1.2 对落叶松材积的影响

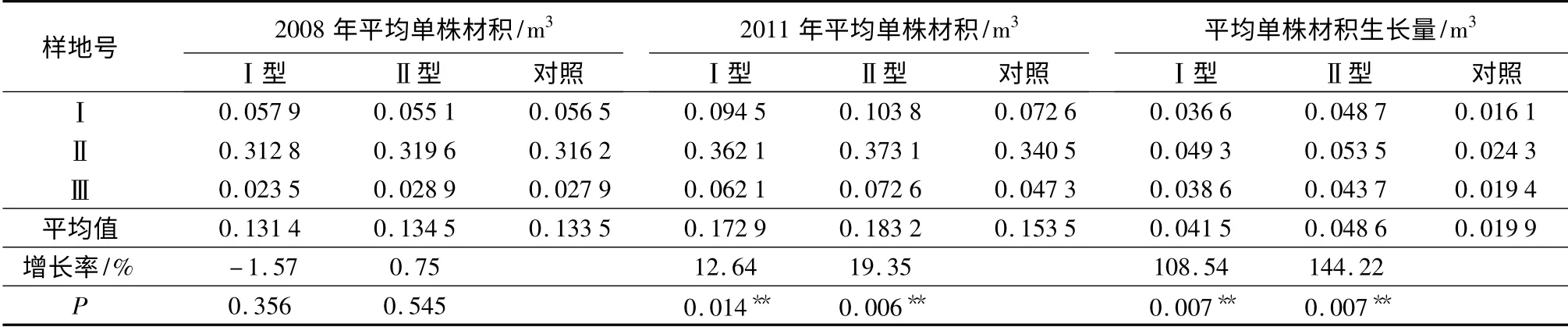

由表3可知,2008年,Ⅰ型、Ⅱ型林分内落叶松保留木平均单株材积与对照区相比变化不大,平均单株材积大小分别为0.131 4、0.134 5、0.133 5 m3。间伐3 a 后,Ⅰ型、Ⅱ型林分和对照区落叶松保留木平均单株材积大小分别为0.172 9、0.183 2、0.153 5 m3。Ⅰ型、Ⅱ型林分内落叶松保留木平均单株材积分别提高了12.64%、19.35%,方差分析结果表明:Ⅰ型、Ⅱ型林分落叶松的平均单株材积与对照区差异极显著(p <0.01)。Ⅰ型、Ⅱ型林分和对照区林分的平均单株材积生长量均值分别为0.041 5、0.048 6、0.019 9 m3。Ⅰ型、Ⅱ型林分内落叶松保留木平均单株材积生长量分别提高了108.54%、144.22%,方差分析结果表明:Ⅰ型、Ⅱ型林分落叶松的平均胸径与对照区差异极显著(p <0.01)。

由计算结果可知,试验林间伐3 a 后的胸径生长量和材积生长量均表现为:Ⅱ型>Ⅰ型>对照区。带状间伐使林带内形成了带状林隙,使得保留带内的落叶松获得了优越的光照条件,带状林隙对林木的平均胸径影响相对显著,进而影响到平均单株材积。

表2 带状间伐3 a 后落叶松胸径的生长量

表3 带状间伐3 a 后落叶松的蓄积量

3.2 不同间伐类型对林带灌木、草本物种多样性的影响

由于试验地林分密度较大,林下灌木、草本种类和数量很少。经过带状间伐,林内灌木、草本种类和数量有了明显增加。由表4可看出:间伐林分下灌木层、草本层的物种数、Marglef 指数(丰富度指数)、Shannon- Weiener 指数、Simpson 指数、Pielou 指数(均匀度指数)均有所增加;Ⅰ型、Ⅱ型林分内都有新物种的侵入;Ⅰ型、Ⅱ型诱导林分在灌木层的物种数分别比纯林对照多3 种和13 种,草本层比纯林对照多9 种和18 种,以Ⅱ型林分内物种最多。物种数的增加,主要是由于带状间伐后林分郁闭度减小,显著地增加了林内的光照条件,原有的植物种因为环境改善而增多,分布范围扩大,植物出现机率大,物种丰富度随间伐带的增加而得到增大,植物均匀度也有所增加。综合分析可以看出,带状间伐后,落叶松人工林内灌木、草本层生物多样性相应提高,且以Ⅱ型间伐类型下的效果最好。随着间伐宽度的增加,植物的种类也增加,密度和盖度也越大[10-11],表明适当提高间伐宽度,不仅可以增加林下草本和灌木的种类,而且也相应地提高了每个物种的高度和盖度,增加了其出现的数量。

表4 不同间伐类型的灌木层、草本层生物多样性指标

3.3 不同间伐类型对更新幼树的影响

3.3.1 对幼树生长的影响

对各类型更新幼树生长调查数据进行统计,见表5。不同间伐类型的幼树平均树高、平均地径、平均冠幅为:Ⅱ型林分>Ⅰ型林分;带状间伐后幼树生长的增长率为:平均树高>平均冠幅>平均地径。方差分析结果表明:Ⅰ型、Ⅱ型带状间伐类型对林下更新幼树平均树高的影响差异显著(p <0.05),对平均地径、平均冠幅的影响差异不显著(p >0.05)。试验表明:Ⅱ型林分更有利于幼树生长,是由于Ⅱ型林分形成的林隙下的光照条件更适合幼树更新。

3.3.2 对幼树生物量的影响

对不同间伐类型更新幼树的生物量进行调查,见表6。从数值看,更新幼树生物量均表现为:Ⅱ型林分>Ⅰ型林分。Ⅱ型林分地上部分比Ⅰ型林分地上部分增加了63.41%,地下部分增加了67.27%,总生物量增加了64.14%。带状间伐后,更新幼树生物量的增长率为:地下部分>地上部分。方差分析结果表明:Ⅰ型林分与Ⅱ型林分地上部分差异不显著(p >0.05),Ⅰ型林分与Ⅱ型林分地下部分差异显著(p <0.05)。对于整个幼树而言,Ⅰ型林分与Ⅱ型林分差异不显著(p >0.05)。说明光照对幼树地下部分生物量的影响显著。

表5 不同间伐类型的更新幼树生长指标

表6 不同间伐类型的更新幼树生物量

3.4 不同间伐类型对土壤有机碳的影响

2010年,对5 块样地0 ~20 cm 土层的有机碳质量分数进行对比,由表7可以看出,土壤有机碳质量分数依次为:Ⅱ型林分>Ⅰ型林分>对照区林分。其中:Ⅰ型林分的0 ~20 cm 土层的土壤有机碳质量分数比对照区提高了17.76%;Ⅱ型林分的0 ~20 cm土层的土壤有机碳质量分数比对照区提高了23.81%;Ⅱ型林分的0 ~20 cm 土层的土壤有机碳质量分数比Ⅰ型林分提高了5.13%。方差分析结果表明:Ⅰ型样地与对照区的0 ~20 cm 土层的有机碳质量分数差异显著(p <0.05);Ⅱ型样地与对照区的同一土层的土壤有机碳质量分数差异极显著(p <0.01)。

0 ~20 cm 土层的土壤有机碳质量分数在间伐后得到明显提高,与张鼎华[12]、骆士寿[13]、成向荣等[14]和黄从德[15]的研究结果一致。对纯林实施适当间伐,改善了林内光照条件,林木生长空间增大,林下植物得以良好发展,凋落物的种类、数量增加[16],林分土壤酶活性增强、土壤密度降低、总孔隙度和速效养分提高。可以认为,间伐后林下植被生物多样性的提高,诱发了土壤微生物多样性和数量的提高,由此增强了土壤的生物活性,加速了土壤养分的循环。Ⅱ型林分内光照条件优于Ⅰ型林分,温度等因子得到了提高,加快了有机物质的转化速率,使得Ⅱ型林分土壤有机碳质量分数高于Ⅰ型林分。

表7 不同间伐类型林地的土壤碳质量分数

4 结论与讨论

综合考虑空间尺度上的一致性和时间尺度上的连续性,对现实长白落叶松人工纯林采取适宜的经营措施,调整林分结构,改善林分环境,将其诱导成落叶松人工复层异龄林,将有利于维护生态系统的稳定,实现森林可持续经营目标。带状间伐方式改变了林分的密度,改善了林内的生长环境,从而促进了落叶松胸径的生长。间伐3 a 后,胸径生长量和材积生长量的结果为:Ⅱ型>Ⅰ型>对照区,Ⅰ型、Ⅱ型林分内落叶松保留木平均胸径分别提高了97.5%、121.78%,平均单株材积生长量分别提高了108. 54%、144.22%。间伐使林分经营取得了理想的结果,但由于间伐年限比较短,对林分平均蓄积的影响还需要进一步的研究。间伐可调整林分密度,改变植物群落的生境异质性,从而改变群落的生活型谱和林下植被的建群种[17]。本试验的各林分类型与未间伐的落叶松纯林相比,林内灌木、草本的种类和数量有了明显的增加,其中Ⅱ型间伐类型效果最好,使纯林的林地物种多样性很低的弊病得以改善。间伐最主要、最直接的影响体现在光照条件的改变上,间伐带内的光照强度和光照时间都有所增加,为一些喜光物种创造了条件[18],可见,带状间伐可提高林下植被的丰富度和多样性。本研究结果与大部分的普通间伐效果一致[19-22]。

各类型幼树的平均树高、平均地径、平均冠幅及更新幼树地上、地下部分的生物量均表现为:Ⅱ型林分>Ⅰ型林分;带状间伐使更新幼树生物量的增长率表现为:地下部分>地上部分,说明间伐类型不同对于幼树生长影响很大,Ⅱ型林分形成的林隙光照条件更适合幼树更新,而且更新幼树地上部分生长的差异与光照条件紧密相关。

各类型林分0 ~20 cm 土层的土壤有机碳质量分数依次为:Ⅱ型林分>Ⅰ型林分>对照区林分。此结果与前人的普通间伐效果一致[14-15,23-24],说明不同间伐类型林分的光照条件,土壤微生物种类和数量,枯落物的种类、数量和分解速度等的不同导致了此结果。各类型林分土壤有机碳质量分数呈垂直递减的特征明显,说明间伐对于土壤有机碳的影响可能还需要一定的时间才能显现出来。

[1] 王秉术.落叶松人工林采伐前后下层植被的演替[J]. 东北林业大学学报,1996,24(5):82 -85.

[2] 李春义,马履一,王希群,等.抚育间伐对北京山区侧柏人工林林下植物多样性的短期影响[J].北京林业大学学报,2007,29(3):60 -66.

[3] 马常耕,孙晓梅.我国落叶松遗传改良现状及发展方向[J].世界林业研究,2008,21(3):58 -63.

[4] 殷鸣放,周立君,殷伟达.落叶松人工林带状间伐对有机碳含量的影响[J].林业科学,2012,48(7):161 -168.

[5] 中国科学院南京土壤研究所. 土壤理化分析[M]. 上海:上海科学技术出版社,1978.

[6] 蒋伊尹.红松人工林生长与生长模型[J].东北林业大学学报,1985,13(2):5 -14.

[7] 董希斌.采伐强度对林分蓄积生长量的影响[J]. 东北林业大学学报,2001,29(2):35 -37.

[8] 李春明,杜纪山,张会儒.抚育间伐对森林生长的影响及其模型研究[J].林业科学研究,2003,16(5):636 -641.

[9] 崔文滨.中欧针叶林培育理论和技术在秦岭落叶松和油松人工林抚育中的应用研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2006.

[10] 李春明.抚育间伐对人工林分生长的影响研究[D]. 北京:中国林业科学研究院,2003.

[11] 雷相东.东北过伐林区森林类型和采伐对物种和林分结构多样性的影响研究[D].北京:北京林业大学,2000.

[12] 张鼎华,叶章发. 抚育间伐对人工林土壤肥力的影响[J]. 应用生态学报,200l,12(5):672 -676.

[13] 骆士寿,陈步峰,陈永富,等. 海南岛霸王岭热带山地雨林采伐经营初期土壤碳氮储量[J].林业科学研究,2000,13(2):123-128.

[14] 成向荣,虞木奎,张翠,等. 沿海基干林带结构调控对林分冠层结构参数及林地土壤的影响[J]. 生态学杂志,2011,30(3):516 -520.

[15] 黄从德,张国庆,唐宵,等. 四川省马尾松人工林土壤有机碳密度研究[J].水土保持研究,2009,16(2):46 -49.

[16] 杨玉盛,郭剑芬,陈银秀,等. 福建柏和柳杉人工林凋落物分解及养分动态的比较[J].林业科学,2004,40(3):19 -25.

[17] 林平,刘勇,李国雷,等. 间伐强度对华北落叶松人工林植被物种多样性的影响[J]. 中国农学通报,2006,22(8):158 -161.

[18] 毛志宏,朱教君,刘足根,等. 间伐对落叶松人工林内草本植物多样性及其组成的影响[J]. 生物学杂志,2006,25(10):1201 -1207.

[19] 殷鸣放,刘大卫,杨森,等. 辽东山区落叶松人工纯林诱导复层林更新试验[J].林业科技开发,2008,22(3):14 -17.

[20] 陈东莉,郭晋平,杜宁宁.间伐强度对华北落叶松林下生物多样性的影响[J].东北林业大学学报,2011,39(4):37 -38.

[21] Smith H C,Miller G W. Managing appalachian hardwood stands using four regeneration praetice-34 years results[J]. Northern Journal of Applied Forestry,1987,4:180 -185.

[22] Niese J N,Strong T F. Economic and tree diversity trade-offs in managed northern hardwoods[J]. Canadian Journal of Forest Research,1992,22(11):1807 -1813.

[23] 王海燕,张洪江,杨平,等. 不同水土保持林地土壤有机碳研究[J].长江流域资源与环境,2010,19(5):535 -538.

[24] 张城,王绍强,于贵瑞,等. 中国东部地区典型森林类型土壤有机碳储量分析[J].资源科学,2006,28(2):97 -102.