简文《见吴王》与《史记·孙子列传》关系考论

2012-12-05熊剑平黄朴民

熊剑平 黄朴民

银雀山汉墓出土简文 《见吴王》的原有篇题脱落,整理小组曾将其命名为 《孙武传》,并在1974年最末一期的 《文物》上刊出相关释文;一年之后,又将其更名为 《见吴王》。①见银雀山汉墓整理小组: 《孙子兵法》,北京,文物出版社,1976。1985年,文物出版社在出版精装本 《银雀山汉墓竹简(一)》时,仍旧命名该篇简文为 《见吴王》。虽然其中脱落文字很多,但我们依然可以从中看出,其所记录的主要是孙子拜见吴王的场景,而其中占篇幅最多的是 “吴宫教战”之事,也即所谓 “小试勒兵”。[1](P757)

众所周知,《史记·孙子列传》中记载孙子生平的笔墨并不多,而且其主要内容为 “吴宫教战”的描述。这一点使得人们容易对 《见吴王》和 《孙子列传》二者之间的关系产生联想。理由很简单:竹简文字的成文时间要稍早于司马迁所处的时代②银雀山出土的这些竹简文字,据考古专家研究推定,“是文、景至武帝初期这段时间内抄写成的”。参见:《银雀山汉墓竹简(一)》,5页,北京,文物出版社,1985。,从逻辑上讲,司马迁很有可能是根据银雀山竹简文字写作 《孙子列传》的。这样的理解是值得商榷的。我们认为,有必要将二者进行分析和比较,以帮助我们判断司马迁 《孙子列传》的真实性,并在此基础上进一步认清银雀山竹简文字的性质,对其史料价值作出更恰当的评估。

一、《见吴王》与 《孙子列传》的异同比较

从 《见吴王》这篇简文结尾所附识的数字判断,该篇简文原有字数为一千有余,但现存仅五百余字,脱落已达一半以上甚至更多。我们知道,《史记·孙子列传》除去开头一句 (“孙子武者,齐人也”)和结尾一句 (“西破强楚,入郢,北威齐晋,显名诸侯,孙子与有力焉”)之外,其余基本上是有关 “吴宫教战”的记叙,字数约350字。虽说主旨大体相同,但银雀山竹简 《见吴王》所花费的笔墨是司马迁孙子 “本传”的3倍以上。由此可见,二者之间存在着一定的差别。下面,我们将二者所记载的孙武事迹,主要是和吴王见面后所发生的 “吴宫教战”,列表如下 (见表1),以示区别:

表1

从表1中我们可以看出,《见吴王》和 《孙子列传》之间不无显著的差别。在 《见吴王》中,孙子和吴王见面之后,首先讨论的是对战争问题的看法。针对吴王标榜自己 “好兵”的行为,孙子毫不隐晦地表达了自己对于战争的认识: “兵,利也,非好也。兵,□ 〔也〕,非戏也。”孙子与吴王见面之后,不是顺应着吴王、迁就吴王,反而对好战的吴王阖闾进行积极的规劝,这和传世本 《孙子》十三篇中所体现的慎战思想是一致的,即所谓 “兵者,国之大事。死生之地,存亡之道,不可不察也”、“主不可以怒而兴师,将不可以愠而致战”等等。而这种对话正是 《孙子列传》中所没有的。

很可能是吴王阖闾就此认为孙子的见识卓荦超人,故而才进一步提出了 “小试勒兵”的要求。从 《见吴王》中我们可以看出,孙子曾经就勒兵的对象提供了诸如贱者、贵者之类的多个选项,当然其中也包括妇人。吴王阖闾当是对 “试阵于妇人”产生了好奇和惊讶之情,所以作出了匪夷所思的选择,即由妇人来测试 “勒兵”训练的效果。面对吴王的这一决定,孙武曾一度以 “妇人多不忍”为借口,请求更换训练对象,但最终遭到了吴王的拒绝。就训练过程来说,在 《见吴王》中我们可以看到,孙子的准备工作更加充分,充分体现了孙子对 “勒兵”的重视程度,也符合人情道理上的逻辑。就最后结果来说,二者之间也存有差别。在 《见吴王》中我们可以看到,吴王在盛怒之下,可能有很多天不想见到孙子,是经过了很大的一个思想转折后才最终任命孙子为将,这同样合乎吴王在爱姬被杀后不胜恼怒和沮丧的自然心理反应。

很显然,相同的事情,《孙子列传》中所体现出的情节,其完整程度、生动程度、曲折程度等较之于 《见吴王》都有较大的差距。由于很多情节被省略失缺,所以我们在 《孙子列传》中所看到的是一个颇为突兀、不尽合理的故事。这就是叶适他们所指出的 “奇险”。叶适正是由这个“奇险”出发,对司马迁所记载的孙子其人其书产生怀疑,进而引领了宋以下学者对 《孙子列传》的怀疑之风。

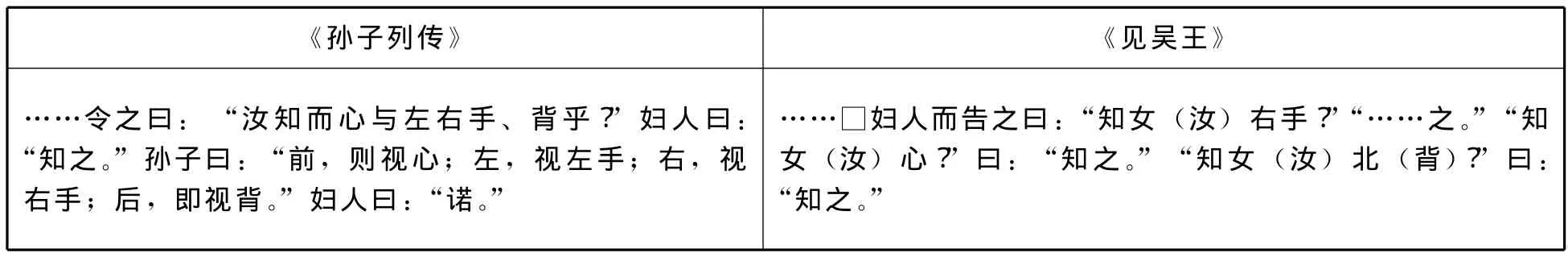

如果考虑到简文尚且存在大量的脱落现象,则可以想象二者之间的实际差别理应会更大一些。而且,即便是 “勒兵”这一相同环节,二者之间的差别也很大。兹录该段文字以供比较和参照 (见表2)。

表2

相对而言,孙子和勒兵妇人之间的对话部分算是二者共性较多的一部分内容,但他们之间仍然存在很大的差别。据此,我们可以作出一个基本的判断,《见吴王》和 《孙子列传》两者之间,虽然具有一定的共性,但差异很多。在这一前提下,我们认为有必要进一步对这种差异性进行讨论,具体分析二者之间的关系。

二、《见吴王》与 《孙子列传》关系探析

曾有学者认为, 《见吴王》的主体内容与《孙子列传》大同小异,都是谈论 “吴宫教战”之事,故二者之间有着密切的关系,在某种程度上,竹简 《见吴王》当为司马迁写作 《孙子列传》的原材料。我们认为这种看法有待讨论。我们的基本观点是:《见吴王》应该不是司马迁写作 《孙子列传》的原材料。换言之, 《见吴王》和 《孙子列传》之间未必存在必然的联系,《见吴王》也可能和 《孙子列传》各有来历,二者之间不属于一脉相承的材料。

在银雀山汉墓出土的几篇 《孙子》佚文中,《见吴问》和 《四变》的原有篇题都已经漫漶不清难以辨认,现有的篇题是银雀山汉墓竹简整理小组根据竹简文字内容所添加的。前面我们曾介绍过,《见吴王》这篇简文,整理小组当初该是受到 《史记·孙子列传》的影响,将其命名为《孙武传》。[2]不久之后,整理小组可能觉得这种命名并不妥帖,于是,在出版简体本 《孙子兵法》时做了调整,改而命名为 《见吴王》,并在十年后再版时维持 《见吴王》的命名不变。①分别参见文物出版社1976年简装本 《孙子兵法》和1985年的精装本 《银雀山汉墓竹简 (一)》。

很显然,整理小组的这种改动是经过了专家组的讨论和反复斟酌的。我们认为,这一处改动改得很有道理。如果因为 《史记》中有一篇内容相似的 《孙子列传》,便将银雀山竹简的相关篇章也当成 《孙武传》,终究不免唐突。

我们仅仅从论文题目就可以得知,常弘显然是根据整理小组1974年发布在 《文物》上的释文,写成了他的 《读临沂汉简中的 〈孙武传〉》。[3]常弘在经过一番比较之后认为,简文 《孙武传》就是 《史记·孙子列传》的古本。当然,常弘也注意到了二者之间存在一些差别:“竹简中对这个训练经过,有些地方还详细些。”[4]此外,他还注意到的是:“古本的一些提法,是今本所没有,或不如此明确。”[5]虽然注意到了这些差别,但常弘更多看到的还是简文 《孙武传》和 《史记》、《吴越春秋》之间的共性特征,所以便大胆地推断:“后二者可以看做是依据古本所取其大要。”[6]在我们看来,常弘的这种判断其实是值得商榷的。他固然发现了二者之间的差异性,却又在考论二者之间的关系时遗憾地忽视了这些差异,只是抓住了二者之间的共性进行分析,所得结论难免有失偏颇。在前面,我们详细分析了《见吴王》与 《孙子列传》之间的差异性,这些差异其实是不能被轻易放过的,至少我们应该从这些差异出发,考察和比较 《见吴王》与 《孙子列传》之间的关系。如果只看重共性,简单地认定前者为后者的古本,多少还是有欠稳妥。如果说银雀山汉墓竹简整理小组是受到 《史记·孙子列传》的影响,命名出一个 《孙武传》的话,那么,不知道常弘是否也受到整理小组相关命名的影响,从而作出了上述的推断。

于汝波在主持编写 《〈孙子兵法〉研究史》时,银雀山汉墓竹简已经出土二十年了。整理小组当初命名为 《孙武传》又迅速改名为 《见吴王》的经过,不知其是否知晓。同时,不知道他的相关研究结论是否受常弘论著的影响。但很明显的事实是,于汝波同样认为 《见吴王》和 《孙子列传》之间存在着比较密切的关系:“《见吴王》的内容与司马迁所记孙武吴宫教战之事大致相同,当是司马迁写孙子本传所据史料之一。这些足证司马迁对这些材料进行过研究。研究过这些杂篇,而在写孙子本传时又将其排除在孙子亲著之外,这就只有一种解释:他认为只有 ‘十三篇’才是孙武所著,其余则非出自孙武之手。为防混淆,故两言 ‘十三篇’以强调之。”[7](P65)

我们认为,于汝波的相关研究结论其实也是值得商榷的。在我们看来,在 《史记》中,司马迁两言 “十三篇”可能并不是出于强调,更大的可能性应当是因为他那时所能见到的只有十三篇的 《孙子》,并不知道还有所谓 “八十二篇”的《孙子兵法》。我们姑且抛却这些不论,于汝波说司马迁看到过银雀山这批竹简材料并进行过研究,也多少显得有些武断,缺少证据。《孙武传》或 《见吴王》与 《孙子列传》之间,既有相同点,同时也存在着很大的差异。从前面列表所作的对比中,我们可以看到,《见吴王》的情节更具真实性,更合乎逻辑:孙子拜见吴王之后的第一件事情是一起讨论了对战争的认识问题,这显然比司马迁的 《孙子列传》更具合理性。就 “吴宫教战”的情节设置而言,《见吴王》的过渡显得自然而合理。从对话中可以看出,孙武曾向吴王提供了诸如贵者、贱者、妇人之类的选择,在这种情形之下,吴王选择的是妇人。相比之下,《孙子列传》则显得奇险,无怪乎叶适等人曾对其发出 “不可为信”的疑问。如果司马迁确曾见过这些竹简材料进而做了研究,那么,他为什么放弃了一些相对合理的成分,而单单追求那些奇险之说,直至让人对其失去信任?

且不论司马迁写作 《孙子列传》时未必只是采集到某一种材料,即使他真的如常弘、于汝波等人所说,是见到过这批竹简材料,那么,他在《吴问》和 《见吴王》所记 “吴宫教战”之间所作出的取舍,就很让人产生疑问。在叶适等人看来,类于小说家言的 “吴宫教战”被司马迁所吸收改编,孙武预测晋国六卿灭亡次序之事更具史料价值,更能显出孙武的远见卓识,结果反倒未见记载。这不也很值得我们发出疑问吗?在司马迁眼里,孙武无疑是比吴起和孙膑更加重要的军事家,但他在写作 《孙子吴起列传》时,关于孙武的笔墨最少,与后二者颇不相称,这显然是受到材料较少的因素困扰。这里,我们不妨做出一个大胆的推断:诸如银雀山竹简文献,司马迁本人未必见到。

钮先钟曾经对司马迁 《孙子列传》中写作两孙子的比重发出疑问。他说:“孙武与孙膑虽同在 《史记》中有所记述,但二 ‘孙’之间有很大差异。 《史记》虽将孙武列为 《孙子吴起列传》中的首席地位,但对其记载则非常简略,甚至于也不可信。对比言之,孙膑在 《孙子吴起列传》中虽仅居附录地位,但司马迁对于孙膑一生事业的记载则远较详细。作为我国首席史学家的司马迁,其著作态度实在令人颇难理解。”[8](P119)钮先钟对孙武和孙膑同列一传但比例却极不相称的疑问很具有代表性,他甚至由此而怀疑司马迁的著作态度。这是合乎情理的。

我们认为,司马迁的著作态度不应受到怀疑。他对孙武之所以只留下寥寥三百余字,实在是因为受史料的限制,而秉持据实著史严肃态度的他又不能向壁虚构,所以才会在 《孙子吴起列传》中出现这种比例极不相称的现象。这恰恰从一定程度上说明司马迁似乎并没有见到诸如银雀山竹简这些记载了大量有关孙武的材料。道理很简单,如果他见到了诸如银雀山这批竹简文献,那么,他在 《史记》中留下的有关孙武的传记就不会只有这寥寥的三百多字。我们怀疑,司马迁当时所看到的应当是另外一些材料,而材料中的一些信息可以和银雀山竹简取得部分一致。这便是 《孙子列传》和 《见吴王》之间体现出一定共性的缘由。同时,这也表明,自战国到西汉,孙武 “吴宫教战”与司马穰苴 “立表斩监军庄贾”一样,是人们耳熟能详的著名治军典范事例,始终脍炙人口,深入人心,因而在社会上流传着不少大同小异的版本。

三、《见吴王》史料价值重估

我们都知道,银雀山竹简的出土正值 “文化大革命”期间,相关发掘、整理和研究工作都不免会受到一些干扰。即便是竹简的出版工作也显得非常缓慢,第二本与第一本的印行时间,竟然相差近三十年之久。①《银雀山汉墓竹简 (一)》的出版是在1985年,但是续集的出版一直没有跟上。直到2010年,《银雀山汉墓竹简 (二)》总算是出版了,但 《银雀山汉墓竹简 (一)》却已是一书难求。整理和出版工作进展缓慢,多少折射出相关研究领域的冷清。1972年,这批相关先秦兵家的竹简文献在银雀山出土后,第二年便在马王堆发现大批帛书,这在很大程度上转移了考古界和学术界的视线,对于银雀山竹简的研究和整理工作,马上便由热转冷。这其实与学术界对古典兵学的研究力度不足、重视不够有着直接的关系,同时也是学术界对相关领域研究兴趣不大的直接体现。客观地说,相较于马王堆、郭店、张家山、睡虎地等其他出土文献,银雀山出土文献所受到的关注程度和研究力度要逊色得多。

相对而言,在银雀山这些出土文献中,《见吴王》这篇简文似乎更少惹人关注,学术界相关研究论文寥寥无几②从学术期刊网可以检索到的研究论文共有两篇:其一为常弘的 《读临沂汉简中的 〈孙武传〉》,载 《考古》,1975(4);其二为高友谦的 《汉简 〈见吴王〉校补》,载 《滨州学院学报》,2010(4)。,其中所蕴含的史料价值多少有被忽视之嫌,这无疑令人感到有些遗憾。基于 《见吴王》与 《史记·孙子列传》有很多异同,我们很有必要重新审视该篇简文的史料价值及其对于孙子研究,尤其是对孙子其人其书研究的意义。

通过前面的比较和分析,我们认为,司马迁在写作 《史记》时,不一定是根据银雀山竹简这批材料写作 《孙子列传》的,至少没有直接证据表明,司马迁曾经阅读和研究过这批竹简。在我们看来,银雀山竹简本是可以和 《史记》构成互证的材料,而不是如常弘、于汝波等人所说,是一脉相承的材料。也就是说,银雀山竹简 《见吴王》篇和 《孙子列传》所本材料,其来源应当是各有出处。既然如此,银雀山竹简对 《史记·孙子列传》有关孙子其人其书的记载所起到的证明意义便是不言而喻的。《见吴王》正好和 《孙子列传》之间形成互证关系,有力地支持了司马迁的相关记载。

我们都知道,《史记》中有关孙子其人其书的记载,自宋代开始便受到了欧阳修、叶适等人持续的怀疑和异议。他们持论的主要依据有:第一,《左传》中并不能见到孙子的事迹;第二,《孙子列传》中所记载的 “吴宫教战”之事,更像是在说故事,奇险而不足信;第三,《孙子列传》中透露出不少战国时代的特征。根据这些情况,叶适将 《孙子列传》断定为 “春秋末战国初山林处士所为”。[9](P675)其后,有不少学者跟进响应,纷纷怀疑司马迁的相关记载,将 《孙子列传》的写作年代断为战国时代。③比如姚际恒、梁启超、钱穆、齐思和、李丕基等,相关立论参见 《古今伪书考》、《中国历史研究法》、《先秦诸子系年》和《孙子兵法著作时代考》、《孙子十三篇释疑》等。

我们推敲他们立论的第一条依据,即 《左传》中不能见到孙子事迹,其言下之意就是,《史记·孙子列传》只是一个孤证,所以不足为信。很显然,《见吴王》在很大程度上直接反驳了这个立论的依据。如果说银雀山竹简的出土很好地起到了帮助司马迁举证作用的话,《见吴王》则是直接证明 《孙子列传》有关孙子事迹的第一个和最重要的力证。据此我们可以相信,司马迁的记载并非出自杜撰,而是由来有自。

进一步地,就叶适等人所提出的 《孙子列传》所记 “吴宫教战”过于 “奇险而不足信”的问题,竹简 《见吴王》也起到了很好的反驳作用。从这一篇情节完整而又生动的 《见吴王》中,我们可以得知,孙子在见到吴王之后,确实曾有过用妇人 “小试勒兵”之事的发生,但这是在经过商量和回旋之后才出现的,一波三折,峰回路转。所以,“吴宫教战”之事并不是虚构的“小说家言”。司马迁的记载之所以显得 “奇险”,只是因为我们没有看到类似 《见吴王》这样的材料,与 《孙子列传》中主题相类似且并不奇险的相关 “吴宫教战”的材料,该是被早早地埋在了地下,司马迁并没有办法看到,所以也就没有办法采集进 《史记》,以至于成为叶适等人所怀疑或诟病的一个 “软肋”。

如果再参考同时出土的银雀山汉墓竹简“孙子”佚文 《吴问》,我们可以发现,孙武本人不仅是一位杰出的军事家,同时也是一位卓越的政治家。在 《吴问》中,孙子对晋国政治演进的历史趋势作出了高明准确的预测,他判断晋国几大宗族的 “孰先亡”、“孰存”的基本理由,是土地田亩制度是否合理、民众经济负担是否沉重。可见,孙子是立足于政治、经济而构建其兵学理论体系的,是源于军事又超越军事的。这种政治识见在 《见吴王》中同样有所体现,即他反对以儿戏的态度来从事军事活动,“兵凶战危”的意识强烈贯穿于他的兵学理论与实践中,即使是在军事训练问题上也未有任何懈怠。从这个意义上说,《见吴王》也从一个侧面印证了孙子的 “慎战”思想。这对我们丰富和深化有关 《孙子兵法》战争观的认识有重要的价值。

我们注意到,简文 《吴问》所引起的关注程度要较 《见吴王》稍稍为高。在 《吴问》中,孙武预测的范、中行、智氏灭亡次序是对的,而预测晋国将归于赵氏则为错。根据这一对一错,吴树平撰文认为,《吴问》应该是在智氏灭亡到赵、韩、魏三家自立为侯的五十年内撰写的。[10]他的这一意见一度影响很大,甚至被银雀山汉墓整理小组所吸收。①1976年,文物出版社在整理出版竹简本 《孙子兵法》时,就吸收了吴树平的上述观点。郑良树则基于吴树平的推论,进一步将 《孙子》十三篇成文的时代推断为:“春秋末年、战国早期,也就是大约孙武卒后的四十余年间。”[11](P72)当然,也有学者对 《吴问》的真实性提出怀疑。李零等人认为 《吴问》根本不能被当做真实的史料,其写作年代当是战国中晚期。李零说:“把 《吴问》的撰写时间定在春秋末期,还不如把它定在战国中后期更为妥当……《吴问》篇恐怕并不像某些同志所说的那样,是孙武言行的可靠记录。它写成的年代大概要比十三篇为晚。”[12]

应当承认,上述两种观点都不无道理,但需要提起注意的是,我们似乎不可将 《吴问》的真伪与 《史记·孙子列传》的真伪直接联系起来。将 《吴问》视为孙子和吴王的对话实录,甚至据此推论出孙武当年入吴的具体时间的做法,固然稍嫌乐观,但是认定 《吴问》是伪作,便将 《孙子列传》的作成时代仍旧定为战国,甚至是战国中晚期,或是认定 《吴问》是战国中后期的作品,便轻易抹杀 《吴问》的史料价值等做法,其实也是不可取的。《吴问》即便果如李零等所言,是一篇战国中晚期才产生的作品,也仍然具有相当重要的史料价值。《吴问》的真伪和 《孙子列传》的真伪应该是两个不同的问题。《吴问》如果可信,确系孙武和吴王的对话实录,那么,它就可以对 《孙子列传》起到直接的证明作用;如果是假,我们却不能据此认定 《孙子列传》的记载为假。因为没有证据表明司马迁是根据 《吴问》这些材料来撰写 《孙子列传》的,《孙子列传》中并没有记载孙武预测晋归于赵的事情。而这更加充分地说明,银雀山竹简材料并不是司马迁写作 《孙子列传》的材料。

基于以上分析,我们认为,显然很有必要对银雀山竹简材料,尤其是 《见吴王》的史料价值进行一番重估。如果把它连同银雀山竹简一起当成是司马迁写作 《孙子列传》的材料,不仅缺少直接的证据,而且仅从二者内容比较上来分析,也是不足为信的。故此,当我们对 《见吴王》与《孙子列传》这二者进行简单的对比分析之后便可以发现,银雀山竹简 《见吴王》的史料价值其实是被我们严重低估和忽视了,毋宁说当下学术界对银雀山竹简的研究缺乏力度。就连当下的孙子学研究,专家们对分析和吸收 《见吴王》所提供的信息,也显得缺少力度,更不要说基于历史学的研究了。

在我们看来,《见吴王》是需要引起足够重视和加强研究力度的一篇重要简文。因为这份和《孙子列传》既具有共性、更存在差异的竹简文献的出现,不仅可以让我们对司马迁的相关记载再添一份信任,也为我们提供了有关孙子其人乃至其所处时代的更多信息,尤为重要的是,我们还可以从中得出孙子的思想理念与行为实践之间表里一体、知行合一的基本认识,这对于深化有关孙子兵学思想的认识大有裨益。既明乎此,我们对于 《见吴王》等银雀山竹简文献的研究力度就理应进一步加强。

[1]司马迁:《史记》,北京,中华书局,1998。

[2]银雀山汉墓竹简整理小组:《银雀山汉墓出土 〈孙子兵法〉参简释文》,载 《文物》,1974(12)。

[3][4][5][6]常弘:《读临沂汉简中的 〈孙武传〉》,载 《考古》,1975 (4)。

[7]于汝波主编:《〈孙子兵法〉研究史》,北京,军事科学出版社,2001。

[8]钮先钟:《中国古代战略思想新论》,合肥,安徽教育出版社,2005。

[9]叶适:《习学记言序目》,北京,中华书局,1977。

[10]吴树平:《从临沂汉墓竹简 〈吴问〉看孙武的法家思想》,载 《文物》,1975(4)。

[11]郑良树:《竹简帛书论文集》,北京,中华书局,1982。

[12]李零:《关于银雀山简本 〈孙子〉研究的商榷》,载 《文史》第7辑。