新建地方本科院校武术俱乐部教学模式实验研究

2012-11-22周春太温喜壮

周春太 温喜壮

(辽东学院 体育部,辽宁 丹东 118001)

高校体育俱乐部教学模式是高校体育教学一种新模式。学者刘志敏认为:“体育教学俱乐部是指具有共同体育锻炼爱好的大学生基于心理、生理、社会和自我完善等需要,以素质教育健康教育为目标,从大课程观从发,把体育教学和课外体育活动、群体比赛、运动训练四者有机融为一体并纳入体育教学课程之中,成为一种综合的体育教学形式。”[1]显然实施体育俱乐部教学具有一定的实际意义。然而,目前有关高校体育教学俱乐部建设研究还处在理论方面,这些研究对体育教学俱乐部建设都有一定借鉴和启示意义,总体而言还没应用到实际之中[2]。武术是我国传统体育文化,具有极其广泛的群众基础,具有强身健体和陶冶情操作用,练习的时候不需要特殊场地器材,符合在新建地方本科院校开展。本课题就新建地方本科院校武术俱乐部教学模式进行试验研究,旨在为新建地方本科体育教学组织形式改革提供参考依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本课题以辽东学院2010级部分本科武术选项男生为调查对象,共计126人,共4个班中随机选2班64名学生为实验班采用俱乐部模式进行教学,另外2个班62名学生对照班采用传统教学模式进行教学。

1.2 研究方法

(1)文献资料法:本课题查阅了大量教育学、体育学、俱乐部等相关的书籍和学术期刊,这些文献资料为本课题完成提供了重要的理论保证。

(2)问卷调查法:本课题共发放问卷126份,回收126份,回收率100%,本问卷在正式发放前进行了问卷的信度和效度检验,问卷信度采用了重测法,问卷的效度采用了专家法,问卷的信度可靠、效度较高,符合研究要求。

(3)实验对比法:对两组学生的身体形态指标(身高、体重、胸围),身体机能指标(脉搏、肺活量),身体素质指标(50m、1 000m、铅球、立定跳远、曲臂悬垂)等指标进行实验前后两次测试,采用组间比较,测试按照《中国中学生体质与健康研究》细则要求进行的。

(4)数理统计法:采用对回收的有效问卷在计算机上运用Excel 2000软件进行数据录入、统计处理和制作图、表,供分析、研究所用。

2 研究结果与分析

2.1 武术俱乐部模式设计

(1)武术俱乐部制体育课的概念。俱乐部制体育课是以俱乐部的形式进行体育课教学的模式,即以年级为单位,在武术选修课中开设的俱乐部教学,学生可以根据自身条件与兴趣爱好自由选项上课,不受班组教学计划、教学进度的限制,形式多种多样,内容有简化24式太极拳、42式太极拳、3路初级长拳、初级剑术、42式太极剑、散打、女子防身术和太极推手。

(2)武术俱乐部的目的。根据当前新建地方本科院校体育教学现状不能满足本科教育,在全面推进素质教育的前提下,以发展学生身心健康和培养学生的社会适应能力为出发点,通过武术教学俱乐部来提高学生的武术技能及武德修养,激发学生对我国传统武术文化兴趣,更新学生的体育价值,使学生了解武术具有强身健体和修身养性价值,最终形成终身体育的理念。

(3)武术俱乐部组织形式。武术课堂教学+课外武术活动+武术竞赛=武术俱乐部。以课堂教学为基础,以课外武术活动为补充,以武术竞赛为提升的组织形式。

(4)武术俱乐部教学和活动时间。课堂教学时间是周一、三、五上午10:10—11:40,周二、四下午2:30—4:30;课外武术活动时间为早晨6:00—7:00;武术竞赛时间安排根据竞赛计划临时安排(课外武术活动采用会员制,适当收取点费用,来弥补体育经费不足)。

(5)武术俱乐部教学考核办法。在学生参加武术俱乐部出勤率达到80%以上者,可以选择以下任何一种考试方式:①参加市级以上武术比赛获得前三名者,考核为优秀;②考取武术段位者(任一段位),考核为优秀;③参加体育部组织的考试(标准按照武术教学大纲考试标准执行)。

2.2 实施武术俱乐部教学模式前后学生身体素质机能形态比较分析

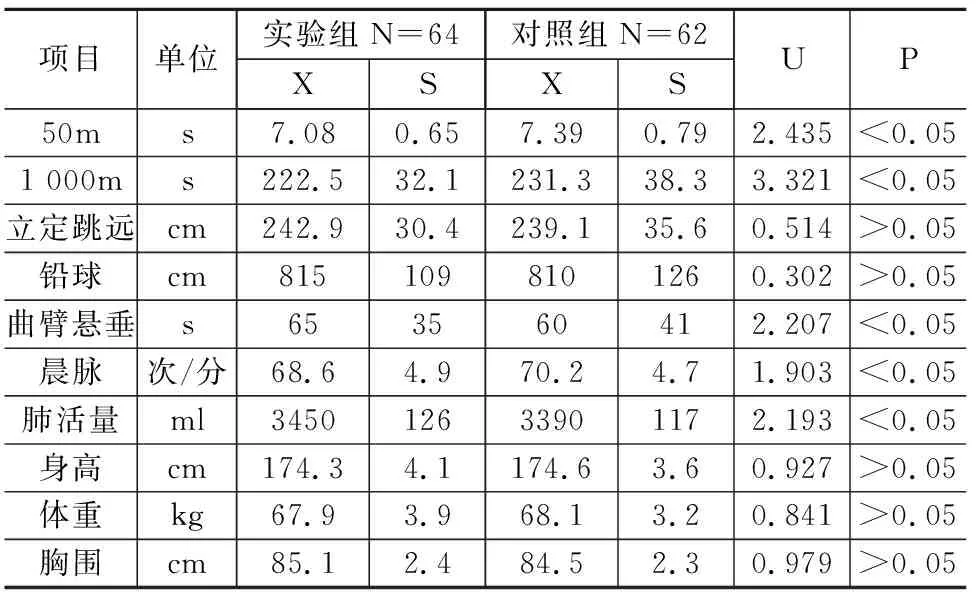

在实施本课题前对实验组和对照的学生身体素质形态机能的部分指标进行测试,将测试的结果进行了组间比较,发现两者无显著性差异(P>0.05)(如表1所示)。通过了1年武术俱乐部教学实验后,再次对实验组和对照组的学生身体素质机能形态指标进行了测试,结果显示:两组指标均有不同程度提高和改善(见表2)。实验组在学生的身体形态(胸围)、机能(脉搏、肺活量)、素质(50m、1 000m、曲臂悬垂)指标的提高与对照组比较有显著性差异(P<0.05)。这说明通过武术俱乐部的教学后的学生身体形态机能素质提高幅度明显高于传统的武术教学的学生身体素质机能形态提高幅度,究其原因,就是参加武术俱乐部的学生在教学活动中的运动量和运动强度方面达到了一定负荷,因为只有给机体一个较大的负荷才能产生一个合理的超量恢复的状态。显然,武术俱乐部教学对提高学生的身体素质机能和形态方面优于传统的武术教学。

表1 教学前学生身体素质形态机能对比表

表2 教学后学生身体素质形态机能对比表

2.3 实验组与对照组学生对体育课态度、兴趣和课外体育活动比较分析

通过实验组和对照组学生对上体育课态度、兴趣和课外体育活动比较可知,实验组学生喜欢上课态度、参加体育活动兴趣和参加课外体育活动的百分比明显高于对照组,如表3所示。分析原因,首先,教师教学角色转变导致了学生的上课的态度发生改变,所谓“角色是一个人在社会中根据自己所处的社会地位和他人的期望而扮演的具有情景发生行为模式”[3]。教师的角色由过去的“教师中心”转变成共同构建学习的参与者。作为参与者教学构建了一种平等、民主合作的学习氛围,因为俱乐部教学以人为本,以学生为主体,自主学习,以教师为主导,教师的辅助学习,注重学生的个性发展,强化特长,培养兴趣。其次,俱乐部教学采用了多层次、多类型教学组织形式,发挥整体教学功能,俱乐部教学有效克服了传统体育教学模式下的重技术和技能体育教育,轻视学生身心健康发展,在俱乐部教学过程中,使学生品尝到了运动的乐趣,发展个性,促进了身心健康,培养了学生终身体育意识和行为,为终身体育打下良好身体基础。

学生的态度和兴趣发生了改变必然引起行为的变化。《态度决定一切》是美国著名哲学家罗曼·V·皮尔所著,是当今世界表达积极思维力量的一句口头禅,它给无数后来者带来了无尽的力量,可见学生对体育课态度的转变是引发其体育行为一种动力。而所谓的“学习兴趣是指学生力求认识某种学习对象或参与某种学习活动的倾向”[4]。兴趣是最好的老师,显然学习兴趣在学习活动中起着重要的作用,只有学生在对参加的体育活动有了兴趣,才会把学习和锻炼视为自身的需要,积极参加体育运动,刻苦锻炼。

3 结论

本课题研究表明:武术俱乐部教学模式与传统的武术教学相比较,无论是在学生的学习态度、兴趣、参加课后体育锻炼方面的改变,还是在学生的身体形态、素质和身体机能提高方面,都表现出武术教学俱乐部的优势。武术教学俱乐部突破了传统教学,具有开放性、自主性的特点,以生动活泼为特点,顺应了时代的发展,将会是各高校体育教育教学改革的发展趋势。是课内与课外的有机结合,充分发挥了教学的优越互补,使学生的体育技能和体育才能得到显著提高,身心素质得到全面的发展,发挥学生的主观能动性,从而体现了“以人为本”、“健康第一”的理念,促使学生积极主动地参与体育锻炼,培养了学生“终身体育”的理念,虽然在推行过程中存在诸多不足,但其积极的实践意义不容否认。武术教学俱乐部模式实验成功为新建地方本科体育教学改革提供了理论依据。

表3 实验组与对照组学生对体育课态度、兴趣差异统计表

参考文献:

[1]刘志敏,等.小康社会的高校体育——我国普通高校体育教学俱乐部探讨[J].体育科学,2003,(4):69~72.

[2]李响.高校体育俱乐部建设[D].长春:吉林大学硕士学位论文,2010:4~6.

[3]温正胞.社会变迁与高校教师的角色转换[J].杭州师范学院学报,2006,(5):56.

[4]《运动心理学》教材小组.运动心理学[M].北京:人民体育出版社,1988:188.