贵州地区新构造运动特点分析与研究

2012-11-10阮林森

阮林森

贵州地区新构造运动特点分析与研究

从河谷阶地点、夷平面、河谷裂点、水平溶洞、梯级地形等地貌特征,沉积物时空分布、地震、断裂和变形构造方面分析了贵州地区新构造运动的特征。贵州地区新构造运动具有间歇性、差异性掀斜隆升的特征,同时具有继承性和新生性活动特点。

贵州新构造运动;间歇性;差异性掀斜隆升;继承性;新生性

新构造运动是指第三纪末期和第四纪期间所产生(包括现代在进行)的地壳运动,是形成现代地貌和水系网络的重要因素。贵州地区的新构造运动因其比较突出和鲜明的特征而具有较高的研究价值。下面,笔者对贵州地区新构造运动的特点进行进一步分析和总结。

1 间歇性隆升

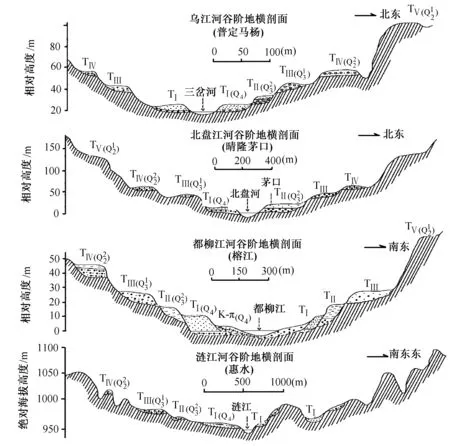

图1 黔中及周缘河谷阶地横剖面图

贵州地区的新构造运动存在着较明显的间歇性活动特点[1],具有振荡性和阶段性,即强烈的活动期与宁静期交替出现。

1.1地貌发育的阶段性

贵州地区多级夷平面、多级河流阶地、裂点、层状溶洞反映了贵州周缘地区新构造运动以来至少发生了4次间歇性上升,从而形成了一系列多旋回地貌。

1)河谷阶地 研究区现代主要河谷地带,早更新世晚期以来发育了4~5级阶地[2-3]。由黔东南到黔西北,随着河流发育状况的变化,阶地级次逐次减少。大致以万山-镇远-独山一线为界,东南一侧发育5级阶地;向西至凤岗-贵阳-贞丰一线,一般发育4级阶地;再往西河谷中一般只有2~3级阶地发育。与此相适应,阶地类型由东向西以基座阶地、堆积阶地为主变为以侵蚀阶地为主(见图1)。

2)夷平面 据残留夷平面的分布高程、地貌特点和相关沉积物的时代及岩性分析,贵州高原上主要有三级夷平面。林树基[2]认为第一级、二级的形成时代为新近纪-中、上新世,第三级形成于第四纪早更新世末,分布高程分别为1100~1200m、800~900m和700m左右。第一级剥夷面为较平缓的岩溶峰顶面,镇远马坪地区发育明显,可能与剥夷期的岩溶化作用有关;第二级剥夷面保存较好、分布较广,由丘顶高程基本一致的残丘尘洼地组,普遍披盖残积红土;第三级剥夷面为缓丘平台或溶丘洼地,夷平程度较差,多出现于河谷或盆地的上部。李兴中[4]认为贵州三级夷平面在黔西和黔中有不同的海拔变化,黔西一级到三级夷平面海拔分别为1500~2000m, 1400~1800m, 1300~1780m;在黔中三级夷平面海拔分别为1300~1400m, 1200~1260m,1140~1160m。秦守荣[5]进一步将贵州地区区域性剥夷面划分为 9级。上述山地夷平面自西向东倾斜,水系也反映出由西向东或由北东向南东下泄的总趋势,显示了贵州高原由西向东掀斜并呈现阶段性隆升的特点。

3)河谷裂点和水平溶洞 贵州地区不少河流的纵剖面上发育了3~5级河谷裂点,一般在河流的中上游或支流如主谷的附近裂点较多,支流常呈瀑布或陡坡的形式与主流会合,如乌江支流猫跳河、北盘江支流打邦河等较典型。而在岩溶区,则发育了3~5层水平溶洞[6],如晴隆碧痕营、独山神仙洞、罗甸的大小井、惠水端杉天生桥、普定化处、织金二塘等地,其中的一级溶洞多为地下河。

多级地貌表明贵州新构造运动方式主要是以大面积的间歇性抬升为主。根据各级夷平面发育的不等高的水平溶洞层数、同一条河谷中阶地发育的级数、裂点数量,说明贵州地壳至少经历过4次间歇性抬升,在每一次较大的抬升旋回中又包含次一级或更低级序的抬升旋回。

1.2沉积物的间断与韵律

沉积物在时空分布上与新构造运动造成的不同地史时期的地貌差异紧密联系。沉积物的沉积特征反映在晚新生代不同阶段贵州的地理环境巨大的变化,地壳总体处于隆升活动为主的构造状态[2,7]。

1)渐新世与中新世之交的山盆期,在广大的剥蚀-堆积区广泛发育风化壳堆积,伴随地壳隆升和基底断裂活动形成的若干小型断陷盆地则发育湖泊、沼泽和溪流沉积。

2)中新世-上新世代表构造活动相对宁静期。中新世以湖沼相沉积为主伴随少量山麓冲洪积扇相,上新世的沉积特征为岩溶填积相、河湖相、湖(沼)相过渡。在平面上由西向东由于地壳的掀斜性差异隆升导致沉积物的差异,西部发育湖沼相、岩溶填积相及湖相、河湖相沉积,中部以岩溶填积相和风化壳相堆积为主,东部仅局部发育河湖相及岩溶填积相沉积。

3)早更新世早期发育湖沼相,同时局部隆升较强的山间盆地冰川-冰缘相地层。碧痕运动导致早更新世中晚期的大部分地区沉积缺失。早更新世末期西部隆升较强的高原面上局部发育断陷盆地或岩溶一断陷盆地湖相和湖沼相沉积,中部古黔中山原隆升造成沉积缺失,仅在局部山间盆地发育平坝组冰川-冰缘相堆积。

4)中晚更新世由于地壳的进一步隆升使得贵州大部分河流侵蚀作用强烈,广泛发育以河谷盆地,沉积物也以河流相和山麓河流相沉积为主。西部隆升较强,形成的高原面上除发育风化壳和洞穴堆积外,还有较多的小型断陷盆地湖沼相沉积。

1.3断层活动的间歇性

笔者研究在台江-施洞口断裂和三都交黎断裂带采取的石英ESR年龄样品,年龄分别为11、 15、 16、 23Ma,这说明在新构造运动期间,该断裂经历了4次构造活化。

1.4地震活动的间歇性与周期性

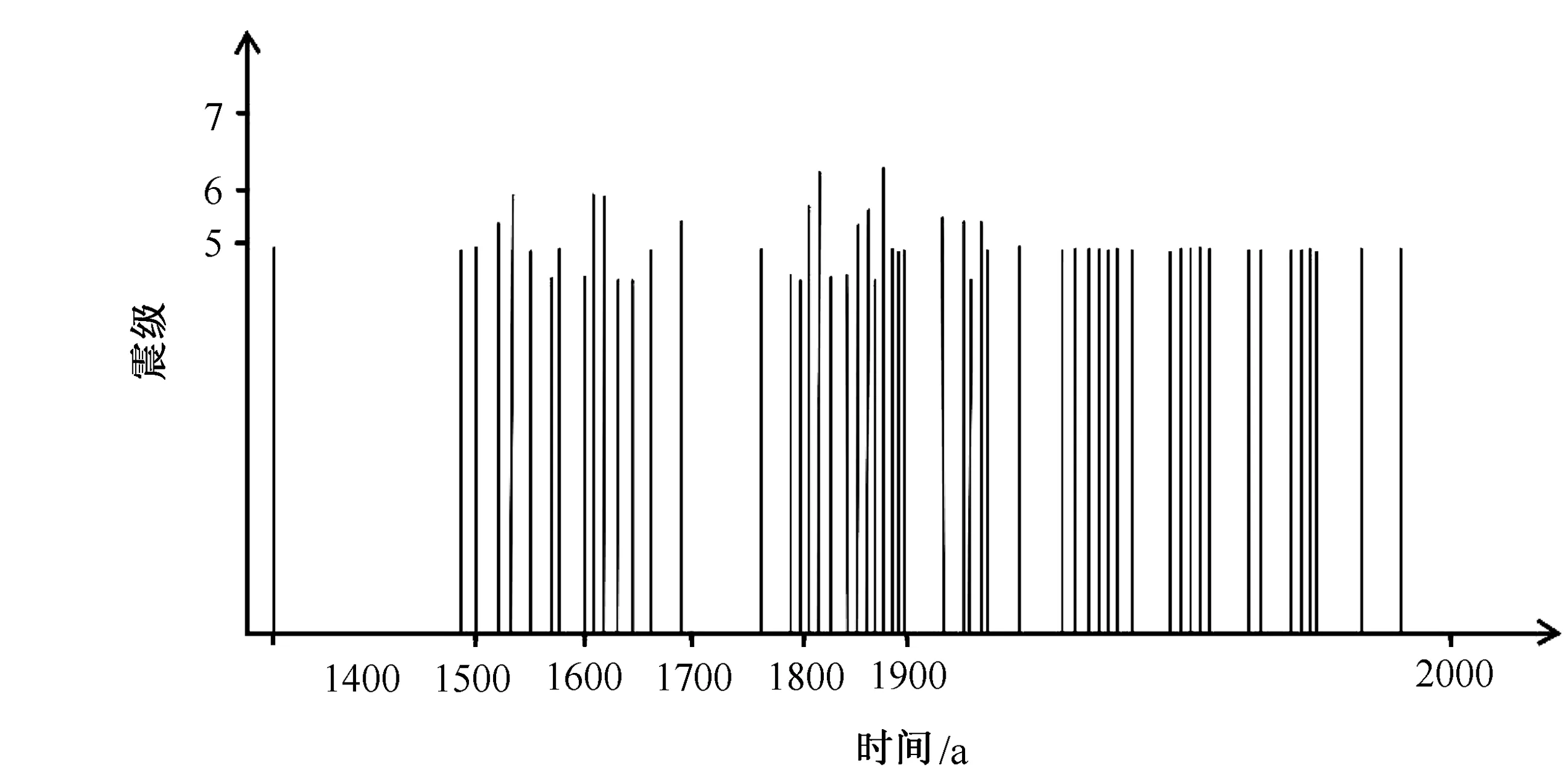

根据地震震中在地理上分布的特点及其与构造关系分析,区内可能存在与地震关系较为密切的贵州西部北西向活动构造带、安龙-印江一带以北东-北东东向断裂为主的活动构造带、威宁石门北北东向活动构造带、黔南南北向活动构造带和黔西北的北东向S形活动构造[8]。黔中及周缘地区的地震活动还具有周期性活动的特点[9-10]。由图2可知,自1300~1993年贵州地区(包括周边)地震活动的活跃期和相对平静期的周期大约为100年,在活跃期地震发生频率较高,而在相对平静期地震活动频率较低,甚至数十年没有地震的发生。

2 差异性掀斜隆升

图2 贵州及周边1300~1993年地震与时间关系图

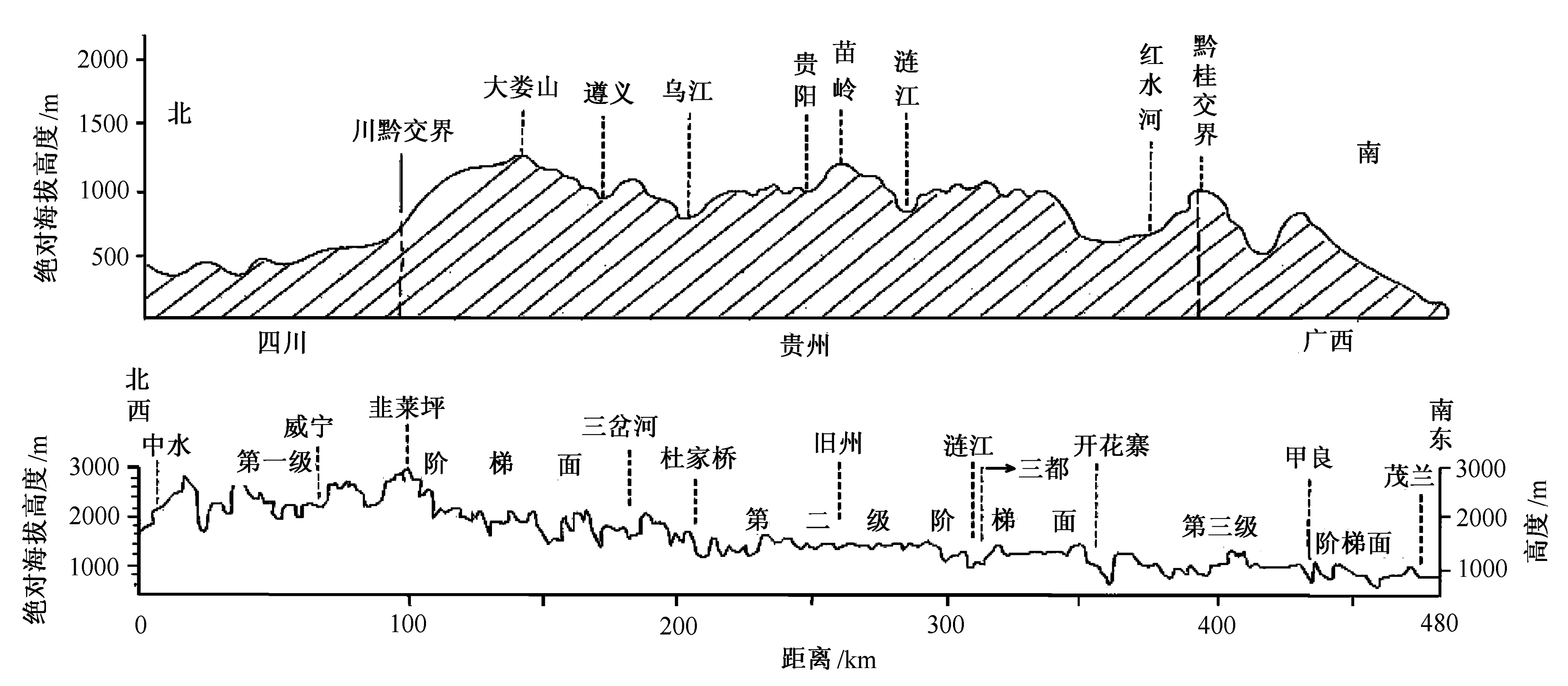

贵州新构造运动典型特点就是自西向东的掀斜性隆升。表现在地貌由西向东从高到低三级梯状:从西向东海拔1600~2600m地带位于西部册亨-遵义-道真一线;海拔1000~1500m地带位于沿河-黄平-荔波-布尧一线之间;500~800m地带位于铜仁-锦屏一带[11](见图3)。

梯级地貌基本与北北东向断裂吻合,并大体与物探重力异常梯级带的延伸方向一致[12]。阶地级数由西向东减少,各级阶地高差逐渐变小,并以基座阶地、堆积阶地为主变为以侵蚀阶地为主,同时由老到新各级阶地的高差也逐次减小[13]。沉积物空间分布由西向东从湖沼相为主变为以河流相为主;山地夷平面呈向东倾斜之势,水系亦反映出由西向东或向北东、南东流泄的总趋势,从而显示该区早更新世晚期以来伴随地壳由西向东间歇性掀斜隆升,河流发育主要通过溯源侵蚀自东南向西北逐步推进的过程。不同地区溶洞钟乳石铀系年龄结果[11,14]也说明,自晚更新世以来,贵州西部地壳仍存在间歇性抬升,抬升运动自西向东进行。而且发现自晚更新世以来,贵州西部地壳抬升速率逐渐减慢, 往东地壳抬升速率增加。差异性隆升还表现在地区内的局部差异性断块活动,形成构造隆起和坳陷。

图3 贵州地势剖面图

3 新构造运动的继承性

新构造运动的继承性是指新构造运动继承了老构造运动的方向和性质等特点。贵州地区的新构造运动的继承性主要表现在以下3个方面:①在构造格局上, 燕山运动以来形成的区域构造格局控制了贵州的现代地貌和地质构造的总体格局,新构造运动明显地继承了中生代形成的构造格架;②在构造类型方面,贵州新构造活动中新世以来依然是以整体隆升为主,与燕山活动以来的构造隆升类似,只是强度和规模类型有所变化;③在空间分布上,新构造运动期间的活动断裂基本上是前期断裂的活化,早期构造带对新构造具有明显的控制作用,活动断裂的分布和前期断裂几乎一致。

4 新构造运动的新生性

4.1构造应力场的改变

与燕山晚期的近南北向强烈挤压造山和褶皱活动不同,贵州地区新构造运动以来早期主要是近东西向相对活动,早期以引张为主,晚期以挤压为主。早期新构造运动在活动的强度上也明显相对较弱,以整体性的缓慢隆升为主,晚期挤压也没有造成明显的构造变形。

4.2形成了新的构造地貌

贵州地区的新构造运动不仅形成了该区多级台阶式的地形和多级夷平面,进一步影响了贵州地区水热动力、水运力条件,形成了弧状、放射状水系和盲河、倒流河以及独特的喀斯特地貌。贵定-都匀的斗篷山、黔东南地垒式雷公山,龙里县麻若构造台地等都是受新构造运动控制形成的构造地貌[10]。

4.3形成了一些新的构造行迹

如在晚第三系和第四系地层中发育的断层,当然还包括多级层状地貌和河谷裂点等的形成。另外区内地震和温泉与活动断裂密切相关。

5 结 论

贵州地区新构造运动表现和特点是多方面的。

1)地貌上该区自西向东呈由高到低的明显3级台阶式地形,区内发育3~5级阶地,阶地类型由东向西以基座阶地、堆积阶地为主变为以侵蚀阶地为主,而且级数变少;发育大致3级夷平面,夷平面呈向东倾斜之势;3~5级河谷裂点和3~5 级水平溶洞;晚第三系以来的沉积物自老到新明显由细而粗,空间上由西向东从以湖沼相为主变为以河流相为主。这些充分说明该区新构造运动以来阶段性和掀斜性隆升的特点。

2)研究区内活动断裂分布全区,主要方向有北东向、北北东向,北西向,近东西向和近南北向,基本上继承了燕山期形成的构造格局,说明该区的新构造运动具有继承性特点。

3)活动断裂严格控制了区内晚第三纪以来的沉积物分布,也控制了区内水系的分布格局,断裂活动形成了断陷盆地和断块山,地震震中和大量温泉出露位置与活动断裂在空间上有密切关系,这些又说明贵州地区的新构造运动有新生性特点。

[1]秦守荣,刘爱民.论贵州喜山期的构造运动[J].贵州地质,1998,15(2):105-114.

[2]林树基,周启勇. 贵州的上新生界 [ M].贵阳:贵州科技出版社,1992.

[3]陈德勤,毛志中. 新构造运动,贵州区域地质志[M]. 北京:地质出版社,1987.

[4]李兴中. 贵州高原喀斯特区地文期辨析[J].贵州地质,2001,18(3):182-186.

[5]秦守荣,张慧. 贵州的多级剥夷面[J].贵州地质,2002,19(2):86-91.

[6]高道德. 黔南岩溶研究[M] .贵阳:贵州人民出版社,1986.

[7]周启永,陈佩瑛. 贵州及邻区晚新生代岩相古地理演化[J].贵州地质,1993,10(3):201-207.

[8]郭金城. 贵州主要活动构造体系与地震 [J].贵州科学,1993(3):18-23.

[9]覃子键. 贵州地震活动图像及烈度区划[J].贵州地质,1994,11(4):334-347.

[10]谭子健,罗远模,贵州的地震及最新的烈度区划[J].贵州师范大学学报(自然科学版),1995,13(3):59-71.

[11]李明琴,王智勇. 新构造运动对贵州西部岩溶石漠化演化的影响[J].贵州大学学报(自然科学版),2007,24(3):322-326.

[12]肖东升. 贵州区域地壳稳定性及地震危险性分析[D].成都:西南交通大学,2004.

[13]周德全,刘秀明. 贵州高原层状地貌与高原抬升[J].地球与环境,2005,33(2):79-83.

[14]黄仁海. 中国西南部第四纪碳酸钙年代与古环境的地球化学特征[J].中国科学技术大学学报,1994,24(2):257-261.

[编辑] 洪云飞

P542

A

1673-1409(2012)05-N029-04

10.3969/j.issn.1673-1409(N).2012.05.011

2012-02-24

国家自然科学基金项目(40972137)。

阮林森(1969-),男,1989年大学毕业,工程师,博士生,现主要从事矿产普查与勘探方面的研究工作。