资福寺洼陷油气来源及运聚特征研究

2012-11-10魏昙娟子长江大学地球科学学院湖北荆州434023

魏昙娟子,刘 建(长江大学地球科学学院,湖北 荆州 434023)

资福寺洼陷油气来源及运聚特征研究

魏昙娟子,刘 建(长江大学地球科学学院,湖北 荆州 434023)

资福寺洼陷位于江汉盆地江陵凹陷东部,具有丰富的油气资源,先后在古近系新沟咀组、荆沙组和潜江组发现工业油气流或油气显示。利用烃源岩有机地化特征以及原油的地化资料,进行多指标油气源综合对比,确定油气源层。根据原油和源岩特征对比,资福寺洼陷原油与资福寺洼陷的烃源岩较为相似,而与梅槐桥地区烃源岩有一定的差异性,说明资福寺洼陷原油来源于资福寺洼陷的烃源岩。并结合沉积、构造演化、成烃演化、生储盖组合等资料,综合、动态地分析油气运移的控制因素,阐明油气运移优势通道的发育规律,确定了油气运移的方向和过程。影响资福寺洼陷油气富集的因素很多,其中尤其以油气主要输导断层为主,分布广泛的薄砂层则是油气侧向运移的重要通道。

资福寺洼陷;油气来源;油气运聚

资福寺洼陷位于江汉盆地江陵凹陷东部,东邻赤岸街构造,西接虎度河洼陷,南接南部斜坡金家场构造,北邻范家台构造。纵向上,白垩系渔洋组、古近系沙市组、新沟咀组、荆沙组、潜江组等地层发育齐全。洼陷内新沟咀组下段沉积期处于三角洲前缘亚相和浅湖亚相,应是油气勘探的有利地区。虽然资福寺洼陷成油气地质条件良好,资源量比较丰富,但是由于资福寺洼陷断裂发育,构造十分复杂,再加上长期以来地震资料品质不好,尽管油气显示十分广泛,遍及凹陷的大部分地区和层组,却难以找到富集部位,勘探效果不好,资源探明率很低。长期以来,有关石油勘探工作者对于资福寺洼陷是否具有丰富生油能力有不同的见解。在明确各烃源层段的生烃潜力和成烃演化基础上,研究油气的主要运移方向,综合、动态地分析成藏的控制因素和分布规律。对明确工区的勘探潜力,进一步评价有利勘探目标,指导油气勘探具有重要的现实意义。

1 原油特征及来源

图1 资福寺洼陷原油成熟度图

1.1原油物性及地化特征

资福寺洼陷及周缘新沟咀组原油比重一般为0.8022~0.8485;粘度一般为3.01~14.07mPa·s;新沟咀组下段Ⅱ油组初馏点为54~114℃;凝固点一般为15~34℃。总体表现为低密度、低粘度、低含硫量的轻质石油的特点。

资福寺洼陷OEP(奇偶优势)一般为0.83~1.72,集中在1附近,反映资福寺及周缘烃源岩演化程度不高,向北向南演化程度变低,原油处于成熟阶段资福寺洼陷及周缘发现的原油大多数为成熟原油(见图1)。反映出该区原油和生油岩母源以藻类为主,兼有过渡型和高等植物成分,母质类型相似(见表1);Pr/Ph(姥植比)一般为0.111~0.783;Pr/nC17一般为0.64~5;Pr/nC18一般为0.75~22.5。说明原油以低碳数同系物占优势;原油正构烷烃碳数分布多为单峰前峰型,主峰碳为C18~C28(图2),集中在C22附近,主峰碳分布范围集中在较低碳数范围,其中以荆西油田虎2井的主峰碳数最低,为C17,向北向南主峰碳数增大;∑C21-/∑C22+一般为0.64~3.81,集中在1附近,∑C21-/∑C22+值以复2井最高,向北向南比值减小。

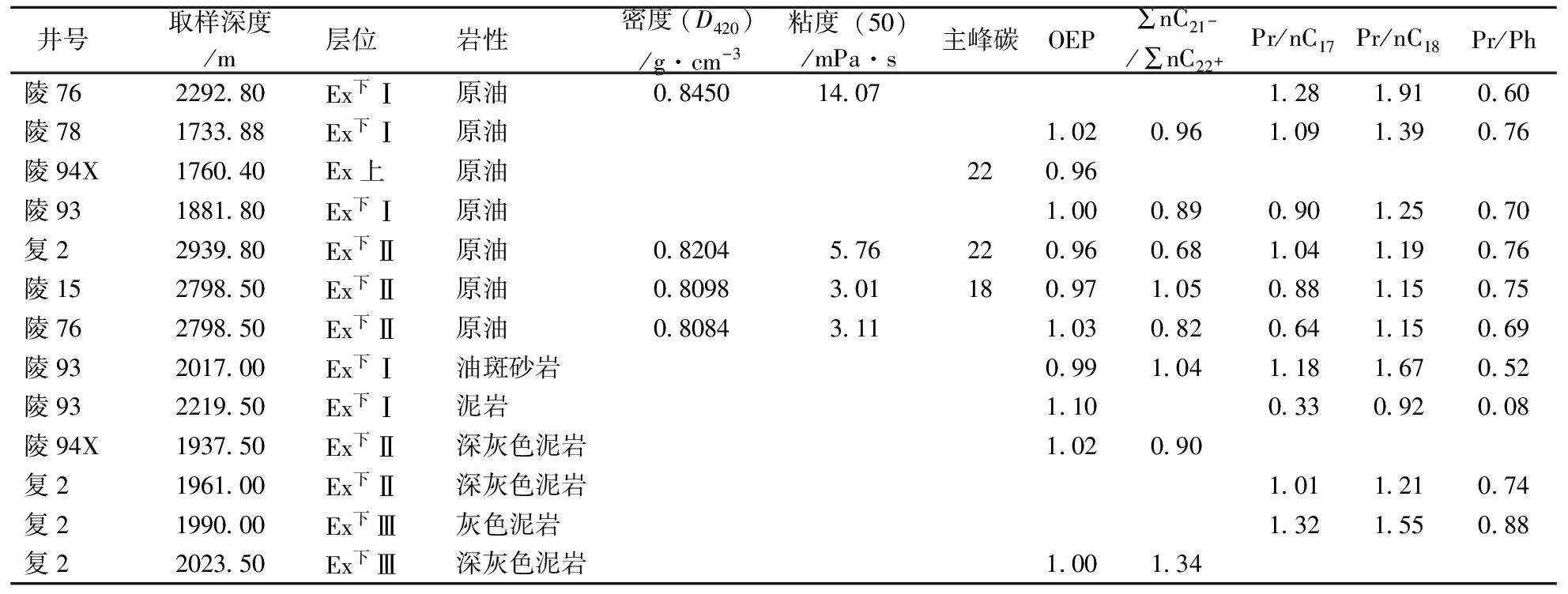

表1 资福寺洼陷原油与烃源岩饱和烃色谱参数对比表(部分)

注:Ex上为新沟咀组上段;Ex下Ⅰ为新沟咀组下段Ⅰ油组;Ex下Ⅱ为新沟咀组下段Ⅱ油组;Ex下Ⅲ为新沟咀组下段Ⅲ油组。

1.2油源对比

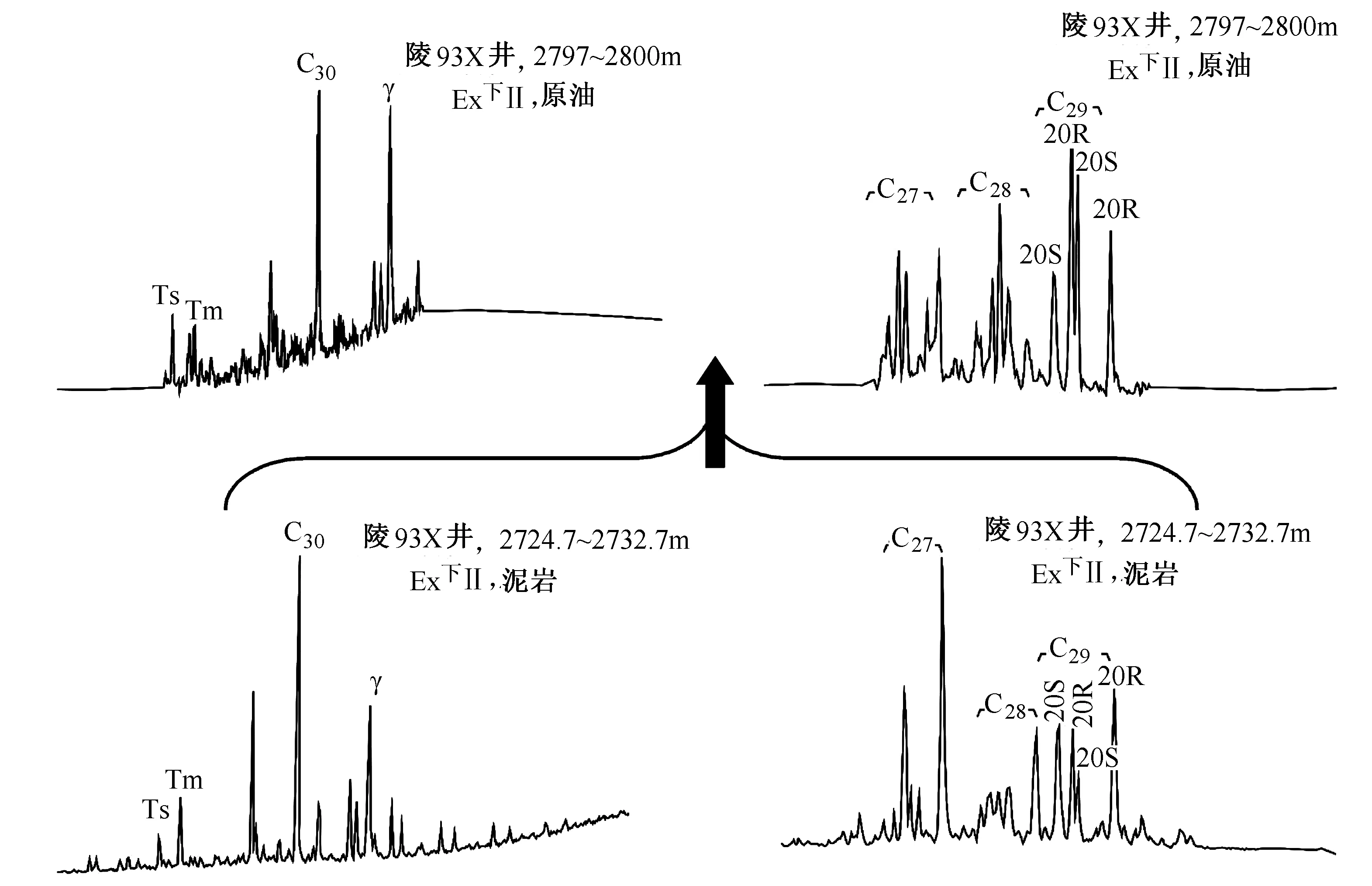

原油饱和烃质谱中C27~C29规则甾烷的分布反映了源岩的有机质特征。C27~C29规则甾烷具有C27、C28和C293峰,构成“V”型特征,表明藻类和高等植物双重生源特征。从较高的γ蜡烷以及Tm与Ts的比值(Tm和Ts分别为172-22,29、30-三降藿烷和182-22,29、30-三降藿烷)能够显示,新沟咀组的原油与新沟咀组下段源岩有一定的相关性(见图2),反映了本地生油岩与原油之间的亲缘关系。甾萜烷生物标志化合物比值及异构体比值(见表2)基本落在低成熟到成熟区。由C2920S/C2920(S+R)的比值基本都大于0.49显示,资福寺洼陷及周缘烃源岩都处于成熟-高成熟阶段(见图1),与资福寺洼陷原油成烃母质较为接近、成熟度相同,具有亲缘关系。

图2 资福寺洼陷油气源对比图

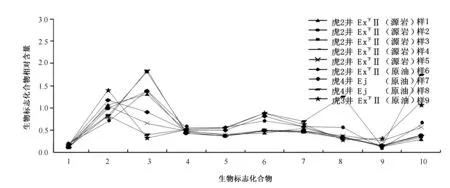

根据资福寺洼陷油-源生物标志化合物参数对比图,资福寺洼陷原油与该地区的烃源岩较为相似,而与梅槐桥地区烃源岩有一定的差异性,这种差异主要反映在物源与环境的参数上(见图3)。说明资福寺洼陷原油以来源于该地区的烃源岩为主。

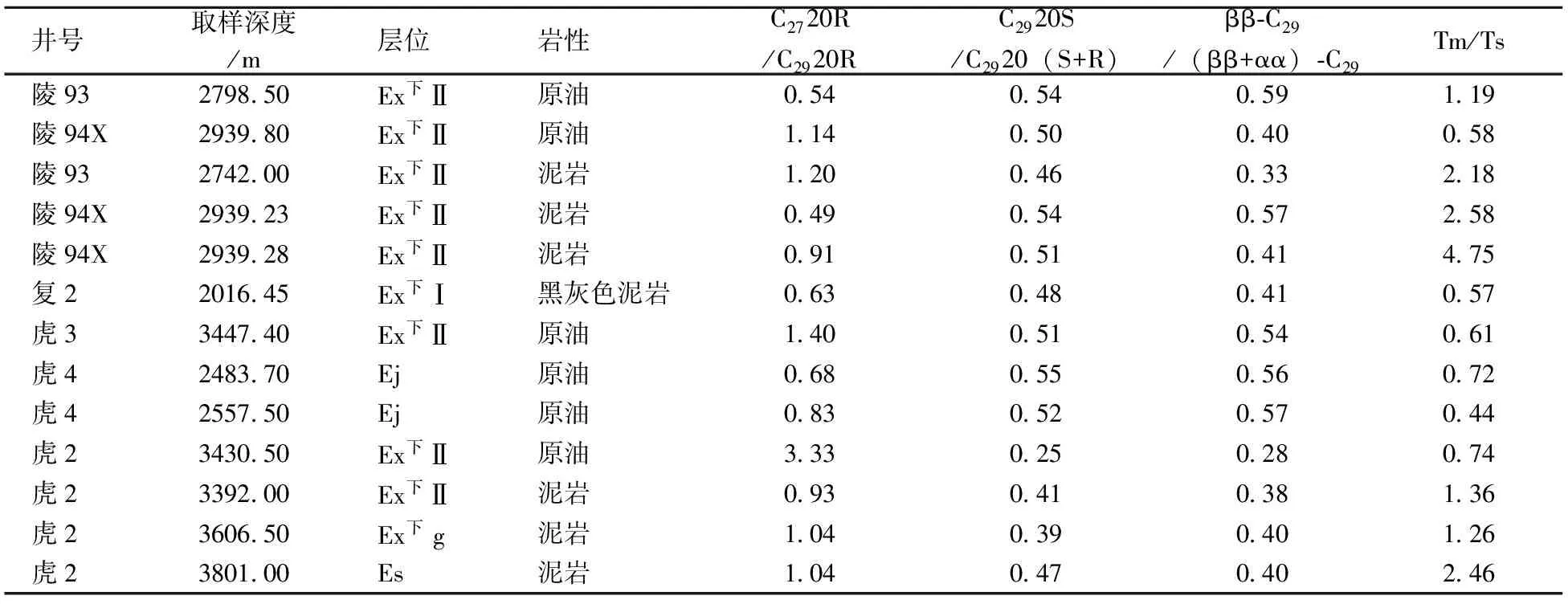

表2 资福寺洼陷原油与烃源岩饱和烃质谱参数对比表

注:Ej为荆沙组;Ex下g为新沟咀组下段泥隔层;Es为沙市组。

图3 资福寺洼陷油-源生物标志化合物参数对比图

2 油气运移分析

2.1油气输导系统

油气输导系统是指连接源岩与圈闭的各种运移通道所组成的输导网络。只有良好的油气输导系统才能实现烃类的聚集成藏。

影响资福寺洼陷油气富集的因素很多,其中尤其以油气主要输导断层为主(如复兴场断层等)。复兴场等断层对油气运移具有双重作用,早期主要起通道作用,后期则主要起封闭作用。后期封闭性的原因一是构造活动减弱,二是沿断层面发生的强烈矿化作用。

分布广泛的薄砂层是油气侧向运移的重要通道。平面上,凹陷内主要勘探目的层系新沟咀组下段受北部物源控制,发育三角洲-湖泊沉积体系,具有生油条件“南好北差”、储集条件“北好南差”的特点,生储条件的平面配置较差。但薄砂层是油气侧向运移的主要通道,如金家场地区金6井薄砂层累积厚度占地层厚度的10.6%,共计31层/49m。砂层分布较为稳定,具有一定的连通性。

2.2油气运移指向

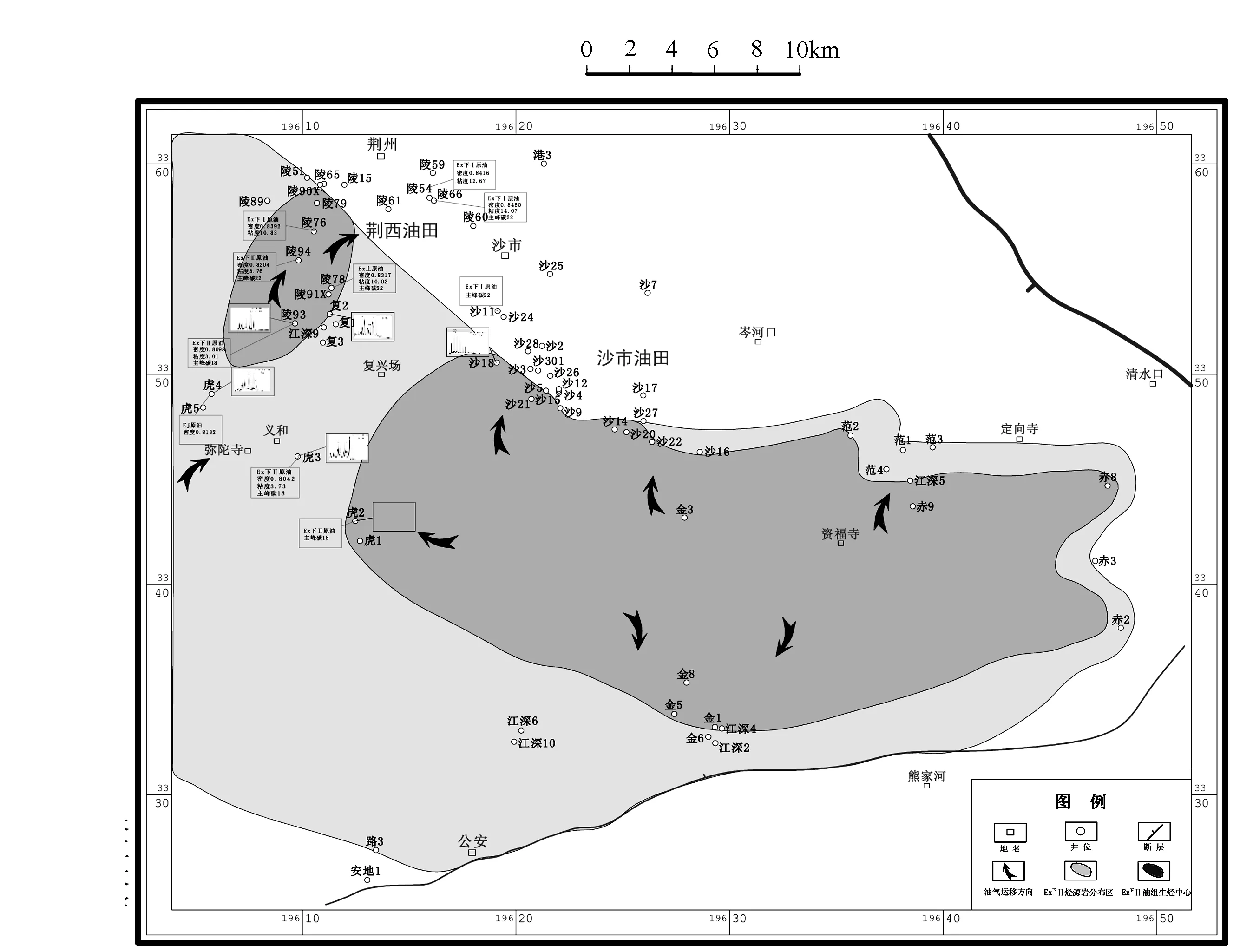

图4 资福寺洼陷及周缘油气运移指向图

油气物性及地化特征的分布和油源对比结果能有效的反映油气的运移指向。从前述油源对比结果来看,油气基本以近源自生自储为主。从目前已知的荆西油田原油物性特征分布来看,从天鹅洲向斜的陵93井向北和向北东方向,原油密度和粘度有增高的趋势,原油饱和烃色谱资料显示,主峰碳数有略微增大,指示了油气向北和向北东方向运移的特征。从油气藏形成的条件推测,位于主要生烃区域两侧的荆州背斜带和金家场构造为油气运移的主要指向(见图4)。

而对于资福寺洼陷西边和天鹅洲向斜南部的李家台构造来说,油源对比结果与本地源岩具有相似性,而是否如前人提出的可能有来自梅槐桥深洼的烃源岩的说法,根据沉积、构造演化特征进行分析。该区主要的烃源岩为新沟咀组下段,该区域新沟咀组下段沉积时期正处于弥陀寺断层的下盘深洼,具有较好的生烃条件。而从生烃的关键时刻来看,此时该区域已经形成为高地,而在其西边的梅槐桥地区与该区之间的区域已经形成了洼陷,那么梅槐桥洼陷形成的油气要跨越这个洼陷而运移至李家台地区似乎难度较大。因此,资福寺洼陷及周缘油气应该以近距离垂向运移为主,在断裂发育的地区通过断裂的沟通才可能进行侧向和垂向多方向的运移(见图4)。

3 结 论

1)根据原油和源岩特征对比,资福寺洼陷及周缘原油与本地区的烃源岩较为相似,而与梅槐桥地区烃源岩有一定的差异性,说明资福寺洼陷及周缘原油来源于本地区的烃源岩。

2)影响资福寺洼陷油气富集的因素很多,其中尤其以油气主要输导断层为主,分布广泛的薄砂层则是油气侧向运移的重要通道。

[1]江荣沛,江继纲.江陵凹陷下第三系2个含油系统油源岩的地化特征[J].沉积学报,1997,15(2):19-25.

[2] 刘中戎,王雪玲.江陵凹陷西南部油气特征及油气富集规律分析[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2005,27(1):21-23.

[3] 唐运千,卢冰,厉善华.南海沉积物中烷基环己烷、烷基苯、胡萝卜烷和萜烷等化合物[J].东海海洋,1997,15(3):37-46.

[4] 杨长清,陈孔全,程志强,等.江陵凹陷形成演化与勘探潜力[J].天然气工业,2003,23(6):51-54.

[5] 朱扬明,金迪威,张春明,等.江陵凹陷原油的地化特征[J].江汉石油学院学报,1995,17(2):26-32.

[编辑] 洪云飞

P618.13

A

1673-1409(2012)05-N067-04

10.3969/j.issn.1673-1409(N).2012.05.022

2012-02-16

湖北省教育厅科学技术研究(A类)重点项目(D200712003)。

魏昙娟子(1987-),女,2009年大学毕业,硕士生,现主要从事矿物学、岩石学、矿床学方面的研究工作。

刘建(1965-),男,1987年大学毕业,博士,高级工程师,现主要从事石油地质方面的教学与研究工作;E-mail:181801632@qq.com。