土家族悲喜音乐的艺术及民俗解读

2012-11-06甘小云

甘小云

(长江师范学院 音乐学院,重庆 408100)

□乐舞艺术研究

土家族悲喜音乐的艺术及民俗解读

甘小云

(长江师范学院 音乐学院,重庆 408100)

多年来,土家族奇特的婚丧习俗形成了颇具特色的悲喜音乐——哭嫁歌和丧歌。土家族的哭嫁歌具有内容丰富、结构完整、演唱形式多样、歌词短小精炼、旋律一曲多用等艺术特点。丧歌则音乐节拍稳定、歌词内容广泛,舞蹈动作以摹拟老虎为主。两种悲喜音乐是喜事兴哭、哭中有喜;丧事不哀、哀中兴舞,而且演唱者具有明确的性别差异。总之,悲喜音乐体现了土家族人民朴实无华、以善为本的民俗特征。

土家族;哭嫁歌;丧歌;民俗特征

土家族是一个能歌善舞的民族,主要分布于湘、鄂、黔、渝毗连的武陵山区。土家族人热爱歌舞,民间音乐缤纷多彩。而且很多音乐因民俗而生,又与民俗融为一体。多年来,土家族奇特的婚丧习俗形成了颇具特色的悲喜音乐——哭嫁歌和丧歌。这两类音乐形式伴随着土家族的婚丧习俗,千百年来在土家村落中流传,形成了自己独特的艺术特色和民俗特征。

一 哭嫁歌的艺术特点

哭嫁歌亦称出嫁歌或姊妹歌。它集广大土家族妇女之灵感,叙事和抒情交织,歌词情真意切,曲调凄楚委婉。它是整个婚典仪式上的一个组成部分。

关于哭嫁歌的起源有这样的说法:土家族的婚姻在过去大多以父母包办婚姻为主,男女青年即使有了意中人也不能自主结婚。女子无力改变自己的命运,便只好以哭嫁的形式来诉说对传统婚姻制度的不满。久而久之,婚前女子要哭,不仅成为一种约定俗成的重要礼仪,而且进而认为哭嫁是一种美德,新嫁娘哭嫁本领的优劣是衡量其才智贤德的一种尺度。如果出现嫁而不哭的姑娘,就会被邻里看作是没有教养的人。土家族哭嫁歌在其内容的多样性、结构的完整性、演唱形式的独特性等方面都有别于其他民族的哭嫁歌,形成了自己的艺术特点。

(一)哭嫁歌的内容及结构

土家族传统的哭嫁,一般要在婚前哭7-15天,甚至有长达一个月之久的,以出嫁当天为最高潮。哭唱的内容很广泛:亲属间以哭嫁为主,母女、姊妹、姑嫂间用它来互相嘱咐、祝愿,叙述父母的养育之恩,表达离别之情,也有斥骂媒人、哭诉自身不幸命运的;邻里间则以劝嫁为主,女伴们用它来夸新郎、赞嫁妆、贺新人、道吉祥,或表达分离的痛苦。

哭嫁歌的歌词内容与婚礼仪式是吻合的。哭嫁仪式是—整 “套”的大型仪式,哭嫁歌也就可被视为一大型的 “套曲”形式。 “开哭”即为套曲的序曲,由新娘或她的至亲开哭后,便正式进行哭嫁歌唱的仪式。 “哭嫁”是哭嫁歌的主题组曲,由多首哭嫁歌组成,歌曲的内容多是伤别离、或劝慰新娘不要伤悲。“骂媒人”,可视作哭嫁套曲中之主题变奏。 “哭戴花酒”即答谢舅母等道贺的亲友,此为主题的另一变奏。 “哭开脸”,乃哭嫁歌中的高潮,其特点是进行时只容许少数亲人在场,但新娘却仍要极力高声哭叫,反对仪式的进行,甚至以行动表示她的决心。“哭穿露水衣”是套曲的第二次高潮,其意义与第一次高潮相同,新娘强烈抗拒穿露水衣,情绪更为激动。然后辞香火,“哭祖宗”。“哭上轿”乃套曲之高潮及尾声,仪式场合中鼓乐喧嚣、爆竹轰鸣,新娘却与妹妹哭作一团,声嘶力竭。此时,新娘所唱的歌词已多半听不清了,但悲恸的情绪却又一次达到高潮。综观哭嫁歌的结构,乃受仪式的直接影响。仪式与歌唱的形式、内容及歌唱者的情绪又融合在一起,使歌曲形成独特的 “套曲”风格,歌词内容犹如一部长篇叙事诗,结构相当完整,内容与形式高度统一。这也是土家族哭嫁歌有别于其他民族或地区哭嫁歌的主要特点之一。

(二)哭嫁歌的演唱形式

“哭嫁歌”是边哭边诉的歌,“唱”者一般为女性,无伴奏。演唱形式通常有独唱、对唱和众唱三种。独唱就是新娘或亲人独自哭唱。对唱实际上是“对哭对唱”:新娘哭唱一句,母亲或其他陪唱人 (俗称陪嫁娘、陪嫁姐)亦哭唱一句。有时两人相对哭唱时,会形成一种相互交错的模仿式女声二重唱。众唱则是众人与新娘同哭同唱。根据哭唱者的身份不同,各人所唱的歌词内容是不同的。

哭嫁歌最重要的特点就是边哭边唱,边唱边说。“哭”的过程中有 “歌”的成分, “歌”的过程中又有 “语”的成分,这便形成了哭嫁歌中 “哭、歌、语”三种元素相结合的独特音乐风格。

(三)哭嫁歌的歌词

土家族哭嫁歌的歌词短小精炼,多为即兴发挥的口语表达。因此,歌词内容充满生活气息,语言浅显易懂。例如 《中国歌谣集成湖北卷·宣恩县歌谣分册》中收集的 “哭媒人”的歌词[1]:

哭声媒公与媒婆,

一来一往操心多。

千言万语是为我,

其实各人想酒喝。

板栗开花球对球,

可恨媒人想猪头,

自古媒人多饿口,

爱喝酒来爱吃肉。

前两句似乎在答谢媒人为自己的婚事操心,可是后面就表露出真实的意思其实是责备媒人。 “其实各人想酒喝”、 “可恨媒人想猪头”这样的话都是非常直白和通俗的。

哭嫁歌的歌词可以分为两类。一类讲究押韵,中间可变换韵脚。这种一般为七言一句。例如前例,喝(he)在此念huo,压o韵,后面压ou韵。另一类不太要求押韵,一般为长短句。唱每句歌词前先称呼对方,然后再唱出自己的心情或嘱托、安慰的话,最后用感叹的衬句或衬词结束。例如以下姐妹之间的唱词:

新娘:妹啊, 陪哭:姐啊,

我的个妹啊, 我的个姐啊,

女儿么, 你是个草子么,

生就是, 你命不差啦,

草子的命啊, 你娘会撒唻,

妹啊! 爷 (即爹)会撒唻,

我撒到么, 姐啊!

哪里是,

哪里的生啊,

妹啊!

由于哭嫁歌是边哭边唱的 “歌”,哭嫁歌歌词的句尾乐节处常出现 “哎”、“啊”、“啊哈”等哭叹衬词也是重要的特征。例如以下新娘唱的一段词:

新娘:我的爹 (啊),我的娘 (哎),

白果是开花 (嘛)见的 (啦)稀(啊),

我们从此 (啊)

寅时相见 (嘛)卯时 (的)离啊

(三)哭嫁歌的旋律

由于哭嫁歌是由歌者即兴演唱,所以旋律的即兴成分很多。比如节拍多采用自由拍子,节奏多用类似语言节奏的三连音、六连音等,快慢、轻重处理均随唱者的情绪起伏而有变化。哭嫁歌的旋律以五声调式为主。而且多以三个音组成,如6 1 3或5 3 1。旋律呈下降形,以较低或最低的音为结束音。如下例[2]:

这个谱例是F宫调,只用了5 3 1三个音,自由拍子,很多三连音,每一句都是落在最低音1上面。再如[3]:

这个谱例就是用的6 1 3三个音,每一句都是落在6上面。

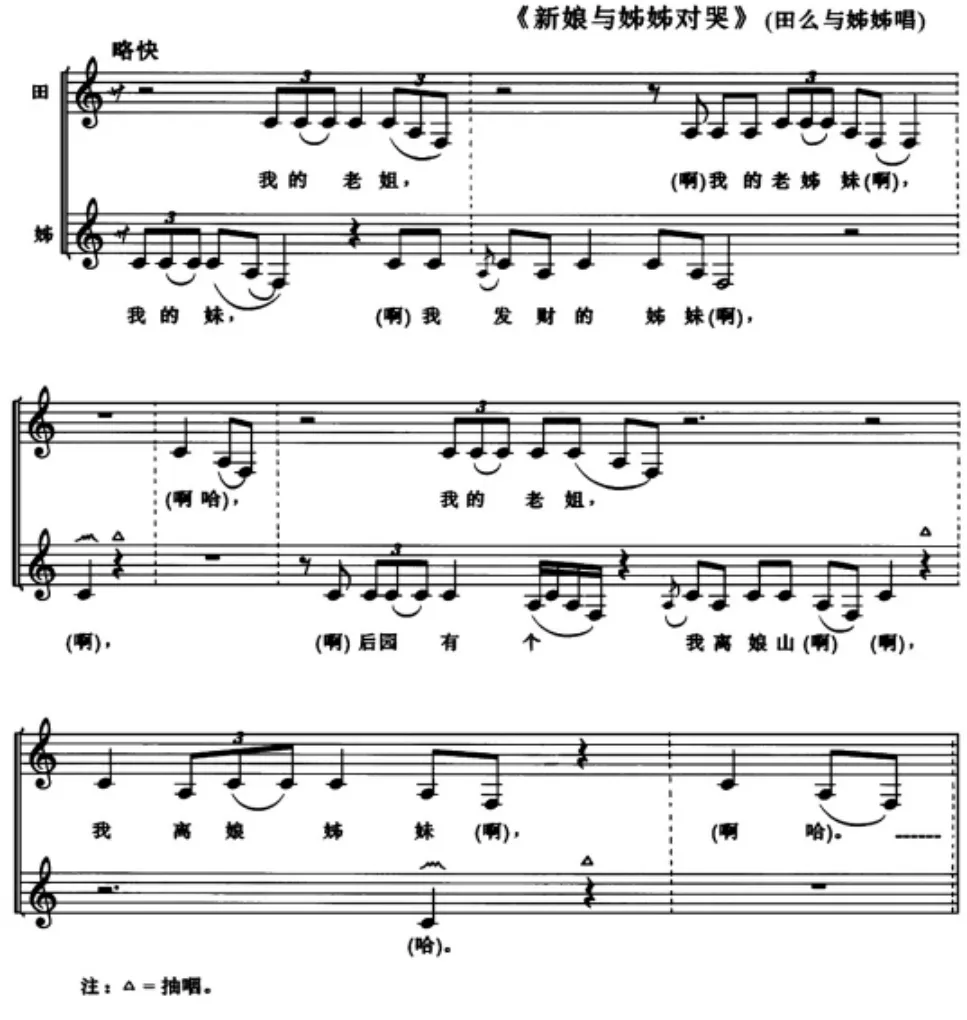

哭嫁歌还具有一曲多用的特点,即以相同的音乐唱出不同的歌词。如下例[4]二声部对唱的曲调与前面《新娘哭姊妹》的单声部旋律其实是同一个:

二 丧歌的艺术特点

唱丧歌、打丧鼓是土家族悼念死者的一种祭祀性歌舞活动。土家称为 “跳丧”,也叫 “打绕棺”,又称 “跳撒叶尔嗬”。据考证,这一民俗乃是巴人军前舞演变过来的。《华阳国志·巴志》记:“巴师勇锐,歌舞以凌殷人,殷人倒戈。故世称之曰,‘武王伐纣,前歌后舞’也。”[5]

(一)跳丧的基本形式

山区的土家老人逝世,不分死者性别、名望、职位,乡邻们 “听到丧鼓响,脚板就发痒”,四方乡邻都会聚集到丧者家为死者跳一夜 “丧鼓舞”。死者家人将亡人的棺木停放在堂屋正中,备下烟酒茶水,腾出场地。在棺木的左前方放置一面大鼓。这是跳丧中唯一使用的乐器。跳丧由歌技、鼓技、舞技都很出色的 “歌师傅”指挥。他一击鼓喊歌,其他的人就立刻接歌和唱,边唱边跳。一般两人或四人一组对跳,都是男性。歌师傅会不断变换曲牌和鼓点的节奏。有时,歌师傅还会离开鼓,边唱边与舞者一起跳。围观者也会受其感染,加入跳丧的行列。场面非常热闹,但是女人只能围观,不能跳丧,因为有 “女人跳丧,家破人亡”之说。

(二)跳丧的音乐

跳丧是歌、舞、乐的统一体。跳丧的音乐由唱腔和伴奏鼓点两个部分组成。是由很多不同的曲牌组合而成的联曲体形式。因为伴随着舞蹈,所以节拍比较稳定,多为二拍子和四拍子。而核心舞段的音乐是6/8拍子。跳丧的唱腔有高腔和平腔两种。高腔刚劲高亢,是跳丧的主要唱腔,平腔则舒缓流畅。

鼓是跳丧中唯一使用的伴奏乐器,一般直径一尺三四寸,高二尺有余,鼓面由牛皮制成。这面鼓是歌师傅变换曲牌、指挥舞蹈的工具。击鼓节奏有两种形式:其一是敲出6/8拍子的基本节拍形态;其二是按音乐节奏击鼓。

(三)歌词内容

丧歌所唱歌词多为四句七字,也有五句的,保持着古代巴歌 “杨柳”、 “竹枝”等曲牌格律形式。歌词的内容十分广泛,有沿袭下来的成套唱词,内容包括先民披荆斩棘、开疆辟壤的传说以及农桑渔猎、爱情故事、民俗俚语等;也有表演者的即兴创作,包括追忆亡者的生平事迹、生活琐事、风土人情等。整个跳丧过程既热闹又悲壮,使活着的人感到慰藉。

(四)舞蹈及动作

跳丧有歌有舞,舞的成分更重。跳丧的舞蹈动作既有固定的套路,又可以随着歌词内容即兴编创。白虎是土家族的图腾,所以跳丧的动作有很多以模拟老虎为主,模仿老虎进攻、撞击、旋转、跳跃等动作。跳丧舞的基本动作为双方搂肩对跳,你进腿他躬身,一跃一跳,老虎的神态表现得活灵活现。可以说跳丧也是人们对信仰的一种追求。土家人以这种载歌载舞的形式充分表达了生不由己、死不由人的深层内涵。

三 土家族悲喜音乐的民俗特征

(一)喜事兴哭,哭中有喜

哭嫁歌伴随着土家族传统婚俗流传至今,它是一种以歌代哭、以哭代歌的大型声乐套曲。哭嫁歌伴随婚俗,从出嫁前一个月的 “哭开声”(序歌)至最后的 “哭上轿”(尾声),形成了一套完整的程序。规模之大,世界少有。土家族妇女在这人生特殊的时刻,通过 “哭”的方式表达了对人生、命运无法自主的无奈、对父母亲人的不舍,以及对未来婚姻生活的担忧、畏惧,而最本质的还是反映了土家妇女对人生及婚姻的理想和愿望。哭中有喜,喜中有哭。土家族哭嫁歌中还蕴含着土家人朴素自然、敢爱敢恨的情感理念和积极进取的社会生活观。这其中喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲多种复杂而矛盾的情感交织在一起。哭嫁歌被称为 “中国式咏叹调”一点也不为过。

(二)丧事不哀,哀中兴舞

土家人用欢乐的歌舞为死者举办丧事,把丧事当做喜事办。丧仪中悲哀与欢乐共存,肃穆与热闹同在,跳丧舞、唱丧歌既是欢送死者,也是安慰生者。值得强调的是,“跳丧”仅仅在老年人死亡后的特定场合才跳,对于年少夭亡者,则视为惨事,不设灵,不跳丧。这说明土家族不仅对死亡乐观,对生命同样持肯定态度。土家族认为灵魂是永存的,死亡是一种生命的结束,也是另一种生命的开始。他们相信去世的亲人能像其祖先那样化为白虎而升天。因此,土家族所唱的 “丧歌”并不过于伤痛,反而悼死如庆生。

(三)演唱者的性别差异

哭嫁歌与丧歌作为土家族婚丧习俗中的仪式音乐,其参与者的性别有所不同。哭嫁歌的主唱者为妇女,主角为新娘,其他陪哭的全是女性亲人,如母亲、姐妹、嫂嫂、姑婶,甚至在旁围观者也全是妇女。因此形成整个演唱环境属于妇女的天地。由妇女操持仪式及音乐,突出其 “妇女音乐”的背景特征。

而跳丧鼓,唱丧歌则皆由男性来表演。妇女可以围观,但不能参与。这可能与 “跳丧”源自巴人的军前舞有关。古时候作战,击鼓则进,鸣金则收兵。所以跳丧时所使用的唯一的伴奏乐器就是鼓,而没有金属类打击乐器。雄壮强劲的大鼓,表现的是一种维系整个土家族的民族之魂。跳丧时清一色的男子汉,动作主要表现刚健、勇猛、粗犷、豪迈的阳刚之美。

(四)朴实无华,以善为本

无论是哭嫁歌还是丧歌都体现了土家族 “以善为本”的审美意识。哭嫁歌中, “哭父母”是答谢父母的养育恩,如 “一更里来桂花香,香风渺渺进绣房。今把绣房来丢下,你的冤家哭断肠。丢了绣房还容易,离别父母好凄凉。一尺五寸把我养,枉自我娘费心肠。” “哭弟哭妹”则表达了对弟妹的关爱之情,如 “橙子好吃要分瓣,姐弟今天要分散,……弟要发奋来读书,将来有识不受欺,妹要专心学针线,二天才好找出婆。”而 “姐妹对哭”时,会相互勉励如何孝敬公婆和尊重丈夫,如 “一劝姐你要起哦早哦你早早起来把地也扫哎,姐哟我的姐你泡茶哟弄饭啥要干净点哦。”这些都表现了土家族妇女的勤劳善良和土家人民的传统美德。

丧歌的唱词大部分内容是追忆亡者的生平事迹以及孝子答谢去世父母的养育之恩,如 《受恩歌》中唱到:“木有根,水有源,劝人须当孝为先……父母账,有万千,不还焉能无罪愆?”这是教育儿女要报答父母养育之恩。而且,土家族老人去世后必须跳丧,这是土家族约定俗成的习惯,是民族共同心理意识,否则将被人讥为 “大不孝”,为家族和社会所不容。

音乐同民俗融为一体,它伴随着习俗在民间世代传承。土家族以悲托喜的哭嫁歌和以喜寄哀的丧歌形成了反差强烈的鲜明对照。前者抒发了对人生苦难的尽情倾诉,后者表现了超脱人生苦难的恣意张扬,可谓 “喜中有哀,悲中有喜”。土家族的这两种悲喜音乐不仅是土家族的民间艺术精华,也是整个中华民族文化的瑰宝。

[1]宣恩县民间文学集成编辑工作领导小组,宣恩县文化局编.中国歌谣集成湖北卷·宣恩县歌谣分册[Z].鄂西州图内字(1989)19号,1989.76.

[2][3][4]余咏宇.土家族哭嫁歌与其他土家民歌风格之比较[J].中国音乐学,2000,(4):48、48、50.

[5]常 璩.华阳国志校补图志[M].任乃强校注.上海:上海古籍出版社,1987.

[6]余咏宇.土家族哭嫁歌之音乐特征与社会涵义[M].北京:中央民族大学出版社,2002.4.

[7]陈朝霞.土家族“哭嫁歌”的文化本源与艺术特征思考[J].民间文化论坛,2006,(4).

[8]常钟文.土家族哭嫁歌探究[J].文化视野,2009,(5).

[9]樊祖荫.中国多声部民歌概论[M].北京:人民音乐出版社,1994.

[10]莫正刚,田 丹.对土家族“跳丧”的艺术及民俗解读[J].文化学刊,2008,(5).

J607.73

A

1674-3652(2012)05-0050-04

2012-03-05

长江师范学院立项建设学科重点资助项目。

甘小云,女,江西宜春人,主要从事民族音乐学研究。

[责任编辑:何 来]