宅男宅女现象的社会学分析

2012-10-28毛琪

毛琪

(安徽大学 社会与政治学院,安徽 合肥230601)

宅男宅女现象的社会学分析

毛琪

(安徽大学 社会与政治学院,安徽 合肥230601)

本文以15~35岁的青年群体为研究对象,在调查研究基础上描述、分析“宅男宅女”现象发展的历程,在此基础上归纳分析其特征及发展趋势,探究其可能产生的影响。最后结合青年社会学理论对其形成原因进行分析,并根据当前实际情况提出一些解决问题的建议。

宅男宅女;亚文化;社会互动

“宅男宅女”的出现与现今社会竞争压力过大、生活节奏加快、互联网的迅速发展等诸多因素密切相关。对于“宅男宅女”,不能简单地贴上自闭、孤僻、无所事事等标签,他们中的部分人可能有所成就。但在尊重个人选择的同时,还是要看到“宅生活”的不健康之处。从社会学的角度看,“宅生活”方式是社会性退化的表现。因此,研究“宅男宅女”现象,促进人们的社会交往和社会互动,对于缓解社会隔离和社会冷漠非常必要。

“宅男宅女”现象也引起了国内学术界的重视,一些学者针对此现象开展研究工作,并取得了一定的成果。学者们的研究角度主要涉及空间社会学、青年社会学,成果非常丰硕,对我们认识宅男宅女现象,以及它所形成的原因以及了解当代青年的个性特征,生活方式等有很大帮助。笔者正是在上述研究的基础上,综合多角度观点,进行更全面深入的分析。

一、概念及研究方法

为了进一步深入分析“宅男宅女”,笔者参照相关资料,将其界定为:年龄在15~35岁,休息闲暇时间经常或大部分时间在家上网,对这种生活方式持认同或中立态度的网民。本文中所定义的“宅”,是指在家上网的状态,是依托于网络的宅。

“宅男宅女”们过分的迷恋网络,不理会现实世界的交往活动。就思想性而言,它是消极的、非建设性的,也隐含着对主流社会潮流抵制的倾向,这一倾向在现行体制下对青年与社会的交流以及社会教育的开展都会形成障碍。尽管尚未有学者将“宅男宅女”现象纳入青年亚文化范畴进行研究,但笔者认为这一现象已经具备一种亚文化的特征。由于这一群体的成员多为青年人,故将其定义为一种青年亚文化。

本文采用定性研究和定量研究相结合的方式,通过文献法、问卷法、访谈法等方法来进行研究。其中问卷设计为网络行为和社会交往状况两个维度,考察网民的行为、态度和人口基本情况。并将设计出的问卷进行试测,鉴定出本调查问卷的信效度分析还属良好,在可接受的范围内。本次问卷发放主要采用了三种形式:网络社区调查、电子邮件、即时通讯工具QQ。本次问卷发布时间为一个星期,共发放问卷200份,收回198份,其中有效问卷192份,问卷有效率为97%,符合统计分析的要求。

二、“宅男宅女”的特征及发展趋势

(一)特征

本文运用SPSS16.0软件进行了统计分析研究发现,在宅人的分布现状上,85%的宅人集中在18~28岁的年龄段上,从上网情况来看,宅人比非宅人更多地使用网络的娱乐休闲功能,他们的网络活动更活跃,对网络的态度更趋于赞同,对宅的正功能更加认同。这说明,宅人把在家上网作为主要的休闲娱乐方式,对宅的态度更加积极,从而验证了本研究对宅人的定义是合理的。另外,通过对网络依赖性的研究发现,从总体上来讲,宅人并未产生普遍的依赖性。而且是否对网络产生依赖性与宅人自身的自制力有关。具体来看,宅人的特征主要体现在以下几方面:

1.两面性格

在回答本次调查问卷中的第八题“您的性格?”时,78%的人选择了“两面性格”。他们表示不能够控制住自己的情绪,从而导致了性格的两面性,在外多沉默不语并感觉到不自在、没有归属感,在家时却能无拘无束、随心所欲。长时间的与世隔绝,使其在对外界事物的判读上存在差异和偏执。他们不能够合理地分析和判断事物,觉得社会复杂,处处提防,迷茫无助。

2.生活简单

“宅人”往往自诩为“自由思想的产物”,他们有自己生活的环境和方式,虽然得不到大家的认同,但他们中的大多数仍是坚守着自己的生活习惯,没有固定的时间,没有给自己制定的任务,一切随心所欲。此外,在访谈中,宅男宅女们表示他们不追求流行,对待生活比较实际,不愿意在休闲活动中花费较大。因此,看电视、阅读、上网是宅人们经常参加的休闲方式;他们不喜欢运动,用交通方式作为运动的途径——骑自行车;他们不轻易出去购物,家里备有泡面和各种干粮,饿了就随便吃点。如果购物,那么离家比较近的超市是首选的地点。

3.热衷网购

据调查,“宅人”中经常浏览B2C网站并发生网络交易行为的人近7%,略高于同龄人。[1]在消费的产品方面,“宅人”也表现出其特点:宅人是一群受数字化影响较深的人,在数码相机、电脑、MP3上的产品拥有率都高出同龄人;由于追求便捷的生活,宅人看中手机的附加功能。同样他们也经常消费方便食品和速溶咖啡,高于同龄人;由于经常接触电脑不经常运动,宅人健康状态欠佳,对保健品和眼药水的需求较大;宅女由于不需要经常出门,穿着打扮比较随意,在化妆品方面使用频率较小,低于同龄人。

4.不善社交

极少出门,不喜欢说话,不愿意接触陌生人,与陌生人交流有障碍。这是宅人族的“通病”。他们不愿意接触社会,每天将自己局限于狭小的生活空间里。在本次调查中,被问及“宅生活”如何时,87%的人选择了“很舒服”这一项。他们表示不愿意了解外面的生活,也不希望别人过多地关注他自己的生活,习惯于独来独往。他们更乐意整天“宅”在家里上网、看动漫、打电玩、购物。他们在自己的世界里自得其乐,对于人际交往和社会活动漠不关心,和家人也很少沟通,更不关心世界发生了什么,他们与外界的联系就是一根网线。

(二)发展趋势

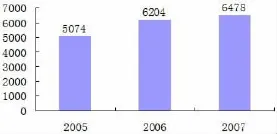

1.中国宅人的数量逐年增长

关于宅人的具体数量,目前社会上还未出现相关的统计数据。然而,根据宅人的定义,基于2005~2007年3年的CMMS数据,我国宅人的数量在逐年递增,如图1所示:

图1 :基数:15~35岁人群

2007年的人数约为6,478,000,占同龄人的比例为21%。(数据涵盖了中国30个城市中的人群)[2]

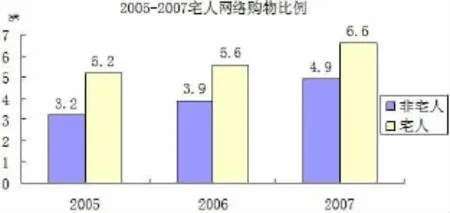

2.宅人将是中国未来网络交易的大户

从2007年“中国市场与媒体研究”(CMMS 07A)的数据中发现,宅人选择网络购物有以下原因:低价、方便、追求个性。这种需求与网络交易的优点一拍即合。尽管有很大一部分的宅人对目前的网络购物仍持观望态度但是从三年的发展趋势(具体情况如下图)看,宅人仍然是中国未来网络交易的大户,如图2所示:

图2 :基数:15~35岁人群

3.“宅文化”上升为主流文化

过去,“宅”被用来形容这样一群人:整天窝在家里打游戏,不爱与人交往,面目苍白,不修边幅,生活邋遢,有自闭倾向。西方常常把他们与freak(怪诞反常)、nerd(卑微讨厌的人)等负面词语联系在一起,认为是一群猥琐另类、软弱失败的人。形象比较消极,也确实是小众人群。

如果网络化的交流越来越普遍,未来社会很可能全部是由广义上的“宅男宅女”组成。某种角度说,都市人可能都有不同程度的宅倾向,可以根据一些指标估算自己的程度。人类的生活,若彻底变为以网络为核心的现代方式,恐怕人就不再是以前的人了。试想一下,从原始的山顶洞人、小农社会的伦理人、市场社会的理性经济人,再到今天的网络人,什么方式学习、什么方式消费,形成了对自己的定位、对世界的认识,最后,影响行动和决策。人性,从局部意义上说,正是由生活方式决定的。那时候的人类会怎样?“宅”文化会成为未来社会的推力还是阻力,现在我们还不知道。但是从整体上看,“宅”的生活态度、交往方式,已经在朝积极的乐观文化方向发展,不再像过去那样完全的自我封闭。[3]

“宅”在今天特别具有时尚流行的要素,按照惯性,人们还以为它算亚文化,参与者能体验到亚文化的新奇,但同时又不用承担被排斥的痛苦。“宅”这个词现在进入大众视野,本身就意味着,这不再是原来消极意义上的那群人,而是新时代人际交往模式转向虚拟后产生的结果,并且将会成为一种普遍的生活方式。

三、“宅男宅女”现象的影响和原因分析

(一)影响

1.“宅文化”易变“懒虫文化”

专家指出,对于人生观、价值观尚未成形的青少年来说,“宅文化”很容易被演绎成“懒虫文化”。[4]国外曾有极端例子:一女孩长到18岁,一直“宅”在家中上网不愿意上学,语言能力比小学生还要差,只能求助心理医生。

由于没有上班或学习的时间限制,宅男宅女们经常日夜颠倒,或者想睡就睡,睡够就醒,没有形成固定的生物钟。生活规律错乱,容易出现头晕、情绪波动大等症状,容易引发心理问题。这些问题呈现出两方面的症状:一是意志减退,另一个是社交恐惧。从个体特征上分析,宅男宅女大多存在人格的不完整。具体说,性格上的软弱,不敢克服困难压力、自恋、贪图安逸等等。这样的性格对个人的成长和发展是不利的。

2.宅男宅女催生“啃老族”

舆论观点在追究宅人自身原因的过程中,也将注意力转移到宅人所生活的家庭中,这也是滋生宅守心理的一个重要的因素之一,有可能出于家庭环境的不和谐,有些是由于与父母之间存在长期的代沟,致使他们不愿和父母探讨问题并一同解决问题,将自己和父母完全的孤立起来。由此也造成一部分宅人缺乏责任感,置辛苦操劳的父母而不顾,单纯地追求自己的痛快与自由,不愿承担家庭责任。

此外,在我国大学生中,也存在一些“宅男宅女”。他们多数没有经济来源,更倾向于呆在寝室,严重者缺课逃课,沉溺网络、游戏、动漫。也有学生毕业后因求职、工作的一时挫折,消极逃避在家,沦为“啃老族”。

3.“宅生活”阻碍社会互动

从“宅人”自身角度而言,他们是有权利并有自由选择自己的生活方式并且不受外界的干扰的权利,任何人出于任何理由去不合理的干预都是不合情理的。但是,从社会环境的角度来看,“宅人”现象的确造成一定的社会危害,使得一些本应该致力于服务社会服务人民的青年缺乏生活目标,容易抑郁、消沉,难以实现自我价值,更谈不上为社会创造财富。

宅人交往空间的虚拟化意味着社会互动中空间限制的解除,它在增加了社会生活的便捷性的同时,也把人限制在电脑面前,把人限制在固定的处所之中。网络的应用使社会活动可以在虚拟化空间中进行,降低和减少了人们出行的意愿,在其之下,人们在真实世界接触逐步减少,由此可能造成社会中人们之间更为普遍的疏离、孤独、冷漠。

(二)原因分析

经过分析调查问卷与结合访谈记录,并查阅相关资料后,笔者认为导致宅男宅女现象的原因主要有以下几个方面:

1.城市空间分化与社会隔离

访谈一:小兰(女,20岁,居住地:合肥某中档小区)

问:你在这个小区住了多久?

答:五年

问:在小区有熟悉的邻居或朋友吗?

答:有一个高中同学,住在我家旁边那栋,互相串过几次门,其他的人就没什么来往了。

问:想过主动去和其他人接触吗?

答:没想过。通常我放学后都是回家待着,上网看电视就足够打发时间了。再说我想和别人交往,人家还不一定愿意呢。

目前,我国的“宅男宅女”现象多发生在大城市。城市社会作为城市群体生活、工作和休闲的空间场所与小城镇和乡村社会有着明显的不同。“城市空间是一种分化空间,这种分化在横向上表现为功能的分化,出现了自然空间、经济空间和社会空间的分化。在纵向上表现为居住空间的层化,出现了高档社区、普通社区和贫民窟。因此,尽管城市社会人口密度较高,但由于空间的分割和限制,并没有出现过密的交往,甚至相反,出现了社会关系的疏离化。”[5]一方面,人们在不同的空间中从事不同的活动,在这些活动中只是部分地投入自己的人格,注定了与参与者的交往只能是短暂的、浮面的、局限的和理性化的。另一方面,房价造成了居住空间的分化,不同收入阶层之间通过住宅设定了阶层之间的交往界限。因此,社会空间分化促成了个体与个体之间、个体与群体之间交往的隔离。交往和沟通空间的缩小与隔离成为“宅男宅女”们选择蜗居家中,足不出户,减少社会交往的最直接的空间原因。

2.互联网引发社会生存环境的改变

访谈二:小刘(男,19,本校大二学生)

问:每天上网多长时间?

答:没课的时候差不多整天在上,有课一天也得上个三小时左右。

问:上网都干些什么呢?

答:看小说,看电影,和朋友聊天,逛逛论坛呀,有时还会上淘宝淘淘东西。

问:网络对你的生活有影响吗?

答:当然啦。上网可以帮我省不少事啊,我本身不太喜欢出门,网络正好帮我解决了这个问题。

由此可见,互联网的发展对宅男宅女的形成起着直接影响作用。网上的一项调查显示,58.5%的人认为宅男宅女的成因是过度依赖网络,而在对这一现象的认识上,有26.4%的人认同“这是互联网时代的必然趋势,无人能阻挡。[6]截至2007年12月31日,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的最新报告显示,我国网民总人数达到2.1亿,仅比美国少500万人,居世界第二位。网络世界将沟通、培训、创造、交易、商务、娱乐结合在了一起,网上娱乐、网上银行、网上购物、网上交易和网上订餐等名词已经不再新鲜,人们无需迈出家门,只要“宅”在家里动动鼠标,,就能兼顾生活、娱乐和工作。

3.家庭环境的催化

在访谈中,笔者曾接触过一位网名为“蒲公英”的19岁女孩,她这样描述自己变“宅”的过程:“从小就好静,不喜欢人多。独生子女,家人不放心我在外边跑,所以经常被关在家里。受家庭环境影响,对亲戚和朋友的感情不是特别强烈。交际圈子小,同学之间的联系毕业之后就断掉了。从中学开始,强迫自己积极与人沟通,完全没有成效,受打击以后继续宅。宅的原因就是不想和外人交流。兴趣不一样,聊天也聊不到一起去。然后发现在网上比较轻松,还可以找到有相同爱好的人,习惯性地逃避了现实生活,于是就宅了。”

根据笔者的调查,近8成的宅人在20岁以下,是一个庞大的独生子女群体。独生子女由于其成长环境较为孤独和封闭,从小就适应了独处的生活方式,习惯于安静地自娱自乐。独处的生活方式也造就了他们更为自我的性格,且不习惯于和外人交流。

4.个人性格和经历

访谈四:小张(男,28岁)

问:您目前什么工作?

答:没固定工作,我是自由职业者。平时就给几个网站写写稿子,没事干的就闲着。

问:您现在和父母住一起吗?

答:是的。我还没结婚,也买不起房子,只能和他们一起住了。

问:您对未来有规划吗?

答:没什么具体规划,天天有饭吃就行,走一步看一步呗。以前我也和别人合伙做过些小生意,总是没什么起色。现在也懒得折腾了,日子能凑合着过就成。

各种资料和访谈结果表明,“宅男宅女”现象出现的根本原因是宅人的性格和经历,他们中的大多数人性格非常内向或者曾经经历过一些不愉快的事情,逐渐变得不愿意与外界交流。还有一部分人则是因为懒惰,用他们自己的话讲,“我才懒得出去呢”。他们懒得出门,又有幸赶上高速发展的科技时代,在网络技术的支持下,他们足不出户就可以了解世界万象,懒人的美梦一睡不醒。这些人一直生活在快乐享受和懒散的环境中,“等、靠、要”成了他们生活的常态。他们习惯接受来自父母、亲戚的照顾与安排,欣然享受由父辈创造的安稳,而全然不理会自己对家庭和社会应承担的责任。他们总盘算着,与其在外面独自拼搏并要付出代价,还不如就满足于目前的这种生活。所以,还是“宅”着吧。

四、宅男宅女现象的社会学建议

“宅生活”只是一种生活方式或生存的状态,对任何人而言,这都绝对不是最终的生活目标。人是社会的动物,总是生活在以自我为中心的世界,会倍感空虚。共同体之间的宏大信仰与核心价值观念是维持人格的一部分,不可或缺。[7]每个人的内心都有一种自我成长的力量,有着种种对生活的期待和渴求与社会保持一定互动,主动参与集体活动,在长期的接触和交往过程当中,逐渐培养自己对于他人的信任感,在增进与他人友谊的同时也是在融入社会环境,使自己主动地去适应社会。

家庭是人们社会化过程中的重要场所,“宅人”在自己努力摆脱困境的同时,所处的家庭也应该给予更多的鼓励与关怀。据统计,导致“宅守”现象的一个主要原因便是从小父母就长期在外工作,没有更多的时间与孩子相处,使得宅人形成了我行我素、特立独行的处事风格,更多的是由于自己缺少家庭的关爱和沟通,家庭气氛的调解和家长的恰如其分的关心也是使得宅人获得新生的一个重要的因素。作为父母、家人、朋友,不能对“宅男宅女”们过度宽容,任其发展,应引导孩子走出去,多与外界交流。若对爱人或朋友,可在他们的闲暇时间,多拉他们出去做些户外运动,适当改变其生活习惯。

在宅人自身调节、家庭大力支持的同时,社会也应该充分发挥作用,这种作用相对于个人更有凝聚力和效率,通过一些政策的推行,倡导和推广有益于身心健康的生活方式,也会在一定程度上推动宅人群体向稳定、健康、积极的方向发展,同时在这几股力量的全力配合之后也会在应对“宅人”的问题上有长足的进步。

[1]群邑智库.聚焦中国“宅世代”——中国宅男宅女研究报告[R].数据市场,2008,(6).

[2][6]关于“宅男宅女”现象问题的调查.http//www.sojump.com/jq/6608 7.aspx?source=qq,2009-05-16.

[3]宅男宅女:亚文化如何成为大趋势?[N].解放日报,2010-05-16.

[4]晓文.宅文化”易变“懒虫文化[N].海南日报,2010-01-17.

[5]李志刚,等.快速城市化下“转型社区”的社区转型研究[J].城市发展研究,2007,(5):87.

[7]魏华,朱喜钢,周强.沟通空间变革与人本的邻里场所体系架构——西方绅士化对中国大城市社会空间的启示 [J].人文地理,2005,(3):119.