从翻译适应选择论视角看葛浩文译本《狼图腾》的适应选择

2012-09-23张秀琴笪鸿安

张秀琴,笪鸿安

(河海大学外国语学院,江苏南京 210098)

从翻译适应选择论视角看葛浩文译本《狼图腾》的适应选择

张秀琴,笪鸿安

(河海大学外国语学院,江苏南京 210098)

胡庚申教授提出的翻译适应选择论界定了“翻译即适应与选择”的主题概念和“译者为中心”的核心理念。以翻译适应选择论为视角,探讨《狼图腾》葛浩文英译本取得成功的原因,指出它的成功是译者对翻译生态环境适应选择以及多维度适应性选择转换的结果,从而说明翻译适应选择论的强大解释功能。

翻译适应选择论;翻译生态环境;《狼图腾》;译者;三维转换

第二届国际生态翻译学研讨会的召开,标志着由胡庚申教授首次提出的翻译适应选择论走过了十年的历程。翻译适应选择论运用达尔文生物进化论中“适应/选择”学说的基本原理和思想,从“自然选择”、“适者生存”的理论角度出发,探讨了翻译活动中译者适应与选择的相互关系和相关机制。从“适应”与“选择”的全新视角对翻译的本质、过程、译评标准、原则和方法等方面对翻译做出新的描述和解释。由姜戎著,长江文艺出版社出版的《狼图腾》一书,是迄今为止世界上唯一一部主要描述狼的小说。其葛浩文所译英文版Wolf Totem荣获曼氏亚洲文学奖,在亚洲各国推荐的240部作品中脱颖而出,摘得唯一的桂冠。《狼图腾》英译本在国外取得的成功不可小视,甚至美国最畅销的《国家地理》杂志也对其给予高度评价,称赞其是中国乃至全世界的最佳图书。

笔者拟从翻译适应选择论视角,探讨《狼图腾》葛浩文译本(以下简称“葛译本”)获得成功的原因,从而指出,《狼图腾》葛译本的成功与译者对翻译生态环境适应选择密切相关,是译者在翻译过程中多维度适应性选择转换的结果。具体来讲,是译者交际维、文化维和语言维“三维适应性选择转换”的结果。

一、翻译适应选择论概述

翻译适应选择论从“适应”与“选择”视角对翻译的基本理念、翻译实质、翻译过程、翻译原则、翻译方法、译评标准等进行了详细的解读和阐述,着重探讨了译者的适应与选择问题,界定了“翻译即适应与选择”的主题概念和“译者为中心”的翻译理念。翻译适应选择论将翻译定义为“译者适应翻译生态环境的选择活动”,指出适应与选择是译者的本能,是译者对“需要”的适应选择,对“能力”的适应选择以及对“环境”的适应选择。

翻译适应选择论指出翻译过程是译者不断自我适应、优化选择的循环过程。这一循环过程的内在机制是:适应的目的是求存、长存,适应的手段是优化选择;而选择的法则是“汰弱留强”。翻译是以译者为中心的、译者适应与译者选择的交替循环过程。具体来说,翻译过程是译者对以原文为典型要件的翻译生态环境的“适应”和以译者为典型要件的翻译生态环境对译文的“选择”[1]。

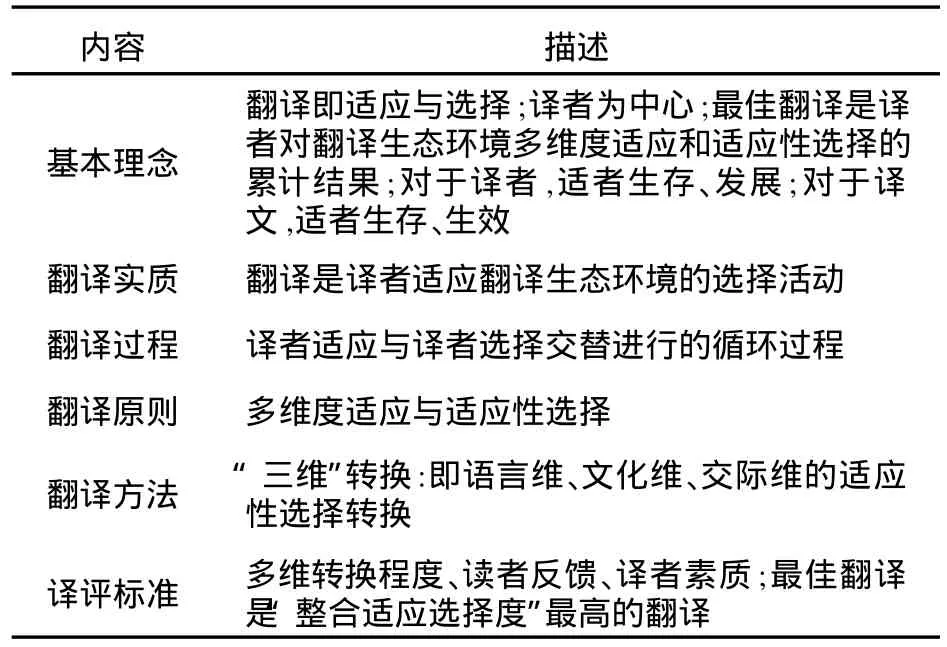

同时,该理论明确地解释了“整合适应选择度”这一概念,是指译者产生译文时,在语言维、交际维、文化维等“多维度适应”和继而依此、并照顾到其他翻译生态环境因素的“适应选择”程度的总和[1]。翻译适应选择论的基本内容见表1。

二、译者对“环境”的适应选择

翻译适应选择论中,“环境”指的是“翻译生态环境”。胡庚生教授着重强调了翻译生态环境的广阔内涵,是指原文、源语和译语所呈现的世界,即语言、交际、文化、社会以及作者、读者、委托者等互联互动的整体。“翻译生态环境”构成要素包含了源语、原文和译语系统,是译者和译文生存状态的总体环境,它既是制约译者最佳适应和优化选择的多种因素的集合,又是译者多维度适应与适应性选择的前提和依据[3]。

表1 翻译适应选择论的基本内容[2]

随着研究的拓展,研究成果的不断扩大,“翻译生态环境”的内容更为广泛,是指由所涉及的文本、文化环境与“翻译群落”(指的是翻译活动中涉及的“人”,包括译者、读者、作者、资助者、出版者、评论者等)方面的内容[3]。以原文为典型要件的翻译生态环境对译者的选择,同样也可以称之为译者对以原文为典型要件的翻译生态环境的适应。

以《狼图腾》为典型要件的翻译生态环境首先要选择的应当是对汉语文化有所了解,甚至是对汉译英有一定造诣的译者。《狼图腾》英译者 Howard G oldblatt,中文名葛浩文,目前是英语世界地位最高的中国文学翻译家。戴乃迭曾经称赞他让中国文学披上了当代英美文学的色彩。三部获得亚洲文学奖的中国作家的作品都是由他翻译成英文。他被汉学大师夏志清教授誉为“中国现当代文学之首席翻译家”,同时还被美国著名作家厄普代克(John Updike)喻为中国现代文学的“接生婆”[4]。他还翻译过萧红、陈若曦、白先勇、李昂、张洁、杨绛、冯骥才、古华、贾平凹、李锐、刘恒、苏童、老鬼、王朔、莫言、虹影、阿来、朱天文、朱天心等二十多位名家的四十多部作品。这说明译者具有深厚的汉语语言功底。而作为知名的汉学家和翻译家,他在选择原作时并不随意,而是集中在其感兴趣的作家作品上,所选择的是那些想象丰富,故事新奇,或者悲观堕落,且从不同的角度对社会进行批判的作品,而《狼图腾》正符合葛浩文的兴趣[5]。因而他对《狼图腾》赞赏有加,看了三五章就决定边读边译。以上说明译者葛浩文对以《狼图腾》为典型要件的翻译生态环境的适应选择。

其次,翻译生态环境中的还有其他比较突出的要素,如读者对象。译者对翻译的选择要符合译入语文化的整体利益和价值观。《狼图腾》葛译本面向的对象是西方读者,译著的成功与符合读者所在的社会文化价值观密切相关。《狼图腾》是世界上迄今为止唯一一部描绘、研究蒙古草原狼的“旷世奇书”[6]1。在西方文明起源中,狼充当了息息相关的特殊角色,传达着某种特殊的历史文化信息,具有不可或缺的重要地位和作用[7]。在瓦那合印第安人的传说中,狼是为人类从天神那里偷来火种的英雄,这和希腊神话中的普罗米修斯的意义是一样的;而在有关罗马母狼的传说中,一对双胞胎英雄因为由狼养育而成,所以具有非凡的力气和勇气。狼在人类、特别是西方早期文明中受到尊重和崇拜。狼在人类文明起源中的意义和作用渗透于人类社会意识的各个方面,对西方社会文化的形成起到潜移默化的影响[7]。而在西方生态文学母题的叙述中,对狼的描写虽有不同但却保持其内容与精神旨趣的基本相似[8]。因而《狼图腾》小说对蒙古草原狼的描写,内容本身成为西方读者追捧的对象就不足为奇了。

再者,西方读者追求异国情调,猎奇心理较强,渴望了解异国文化。他们对自由的追求可谓众人皆知。而小说《狼图腾》描写的蒙古铁骑和蒙古狼群纵横驰骋在自由宽阔的草原及对土地的依赖无不引起西方读者的共鸣。而书中所讲也是全世界关注的问题,比如大自然的冲突、环保、生态问题,所描述的文化冲突,汉族与蒙古族的冲突,草原文明与农耕文明之间的冲突也都是读者关心的话题。与读者需求的契合促使着翻译的发生,这些说明了译者对以读者为典型要件的翻译生态环境的适应选择。

三、译者翻译过程中的多维度适应性选择转换

“翻译过程就是一个连续不断的选择过程。且不说一开始对原作的选择,原作选定后,先可选择决定翻译的类型,全译、摘译、缩译或者以译为主的综述。开译后,大至篇章的格调与布局,句间、段间的衔接与连贯,小至注释的应用及其方式(夹注、脚注,还是文末注)等,无一不需要译者的精心选择”[9]。翻译适应选择论认为,翻译过程中存在大量“适应”、“选择”、“生存”、“淘汰”现象,翻译是译者不断“适应”与“优化选择”的过程,是译者对以原文为典型要件的翻译生态环境的“适应”和以译者为典型要件的翻译生态环境对译文的“选择”。译文是译者适应翻译生态环境的选择结果。最佳的译文是“多维度适应”和“适应性选择”程度最高,也就是“整合适应选择度”最高的翻译。将翻译方法简略概括为“三维转换”,即在“多维适应与适应性选择”的原则之下,相对集中于交际维、文化维和语言维的适应性选择转换。

1.译者交际维的适应性选择转换

翻译适应选择论认为的交际维的适应性选择转换是指译者在翻译过程中关注双语交际意图的适应性选择转换。这种交际维的适应性选择转换,要求译者除了语言信息的转换和文化内涵的传递之外,把选择转换的侧重点放在交际的层面上,关注原文的交际意图是否在译文中得以体现[3]。

译者在翻译过程中首先要当好原文的“读者”,即首先要对原文分析、理解。译者在准确把握原文信息内容的基础上当好译文的“作者”,即进行正确的译文表达。但是翻译中的译者并不是一般的读者和作者,而是带有明确翻译意图和实施翻译任务的读者和作者[10]。而众所周知,翻译是跨文化的交际活动,任何交际活动都有一定的交际目的。葛浩文的翻译目的是向西方读者介绍中国的文化和历史,让西方了解70年代发生在中国蒙古草原的那段历史,让西方读者了解关于蒙古狼的故事。为达到这一目的,译者不惜在翻译过程中进行了大量的删减。

《狼图腾》葛译本省略了各章节开头的按语以及后记,比如引自《汉书·匈奴传》的“周穆王伐畎戎,得四白狼、四白鹿以归”;引自宋代彭大雅《黑鞑事略》的“蒙古习惯法:‘其禁草生而创地者,遗火而焚草者,诛其家’”等。这些内容多为社科类的文言古训。省略的原因之一或许是翻译这些内容对译者绝非易事。但更进一步讲,这样做是为了迎合西方现代小说一般无按语的特点,利于西方读者接受。另外,这些省略的部分与故事情节的发展关系不大,为保证译著的故事性和连贯性,符合西方读者的需求,译者选择在翻译时省略这些部分。

其他删译的例子更是不胜枚举。葛译本中仅第一章的内容就有多达15处的删译。例如:

……也可能是陈阵忽然领受到了腾格里(天)的精神抚爱,为他过早走失上天的灵魂,揉进了信心和定力[6]5。

……蒙古狼,对他来说,决不是仅仅触及了他的灵魂、而是曾经击出了他灵魂的生物。这种看不见、摸不着,虚无却又坚固的东西,可能就是人们心灵中的崇拜物或原始图腾[6]7。

……额仑草原狼体形实在大得吓人,像一个倒地的毛茸茸的大猩猩,身倒威风不倒,仿佛只是醉倒在地,随时都会吼跳起来[6]9。

……噢,花木兰是古时候汉人最出名的女将军[6]10。

……

这些都是译者在翻译过程中“适者生存”、“汰弱留强”的结果。保留那些有助于情节发展的内容,而“淘汰”那些与故事的发展关联度不大的议论性描述性的内容,迎合译入语读者的需求和爱好,顺利实现向西方读者传递蒙古草原狼的种种传奇。从而保证让波澜起伏的故事紧扣心弦,更加小说化和故事化。

2.译者文化维的适应性选择转换

翻译适应选择论解释的译者文化维的适应性选择转换,即指译者在翻译过程中关注双语文化内涵的传递与阐释。这种文化维的适应性选择转换在于关注源语文化和译者文化在性质和内容上存在的差异,避免从译语文化观点曲解原文,译者在进行源语语言转换的同时,关注适应该语言所属的整个文化系统[3]。这一解释强调译者在翻译过程中要有文化意识,认识到翻译是跨语言、跨文化的信息交流过程,注意克服文化差异造成的障碍,以保证信息交流的顺利实现。

翻译是跨文化的交流活动,所涉及的源语文化和译语文化是不同的。语言承载着文化。每种语言文字都有其特殊的文化内涵。为了避免造成意义和信息沟通上的误解,译者不仅仅要注重语言的选择转换,更要注重源语所处的整个文化系统,并在翻译过程中起到传递这一文化信息的桥梁作用。例如:

原文:两年前陈阵从北京到达这个边境牧场插队的时候,正是十一月下旬,额仑草原已是一片白雪皑皑……[6]4

译文:Two years earlier,in late November,he had arrived in the border region pasture as a production team member from Beijing;snow covered the land as far as the eye could see.The Olonbulag is located southwest of the Great Xing’an mountain range,directly north of Beijing;it shares a border with Outer Mongolia.Historically,it was the southern passage between Manchuria and the Mongolian steppes,and,as such,the site of battles between a host of peoples and nomadic tribes,as well as a territory in which the potential struggles for dominance by nomads and farmers was ever present……[11]2

译者用大段篇幅解释额仑草原。若单从语言转换层面看,无需增加如此长的篇幅解释,显然译者考虑到了跨文化的因素。提到额仑草原,源语读者头脑中自然会浮现出辽阔悠远,“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的大草原壮观场面,会想到蒙古大汉骑在健硕的马背上,手握套马杆的身姿,自然会想到蒙古族人热情好客的民族性格,还有令人向往的蒙古包。然而译入语读者因为没有这样的文化知识积淀和历史背景,也就没有这样深切的感触。因而,译者具有文化意识,充分认识到翻译的跨文化桥梁作用,解释额仑草原的地理位置,在历史上的战略的地位以及近几年来是农耕文明和草原文明冲突矛盾的发生地。为了更加直观地展现故事所发生的地理位置,译者在译本开头附了一张地图。这些处理方法有效克服了文化差异所造成的障碍,从而保证了信息交流的顺利实现,促进了中国文化的传播。

再者,狼在西方文化中的形象要比在中国传统文化中的相对积极和正面。比如汉语的“披着羊皮的狼”指表面友善、温顺,实则凶残的伪君子。说某人“狼心狗肺”就等于说他心肠狠毒,忘恩负义等,这样的例子不胜枚举。而西方国家中,绝大多数人的祖先很久以前都过着游牧生活,那里的人趋向于认同罗马文化,罗马文化中就有对狼崇拜的传说[12],由于这一文化因素而导致的翻译改写例子在《狼图腾》葛译本中也颇为明显,例如:

原文:都说狼子野心是世上最大的野心,他很想知道狼群的胃口和野心有多大,也很想知道狼群打围的本事有多高[6]13。

译文:People had told him there is no animal more determined than a wolf,and he was eager to see not only how great the wolves’appetite and determination might be but also what kind of hunters they were[11]17.

在汉语中狼子野心是指毫无良心[13]。在原文中是用以表明狼的野心极大,是一个负面词。而在译文当中两处出现的“野心”分别译为determined和determination,将狼描述为世界上最有坚定信念的动物。《牛津高阶英汉双解词典》中,determined是指if you are determined to do something,you have made a firm decision to do it and you will not let anyone prevent you.强调做事情的坚定不移。同样,determination的释义为the quality that makes you continue trying to do something even when this is difficult.强调做事的决心和坚定的信念。可以看出,由于译入语文化中狼意象的相对积极和正面,翻译过程中将汉语中表示狼的负面信息消除了,而是赞扬狼是最具有坚定信念的动物。这样做适应了译入语文化的整体价值观,转换成了译入语读者可以接受的形式。而在翻译过程中这样的例子屡见不鲜,因而也是译著取得成功不可小视的因素。

3.译者语言维的适应性选择转换

翻译适应选择论认为,“语言维的适应性选择转换”是指译者在翻译过程中对语言形式的适应性选择转换。这种语言维的适应性选择转换是在不同方面、不同层面上进行的[3]。

奈达曾说英汉语言的最明显的差异就是形合与意合[14]。所谓意合,指的是语言中的词与词、句子和句子的组合主要凭着语义上的关系和联想达成的,词与句子的结合往往在外部形态上没有明显的标志,交际双方能够在一定语境下依据自己的语感,对语句做出正确的语义解码。形合与意合不同,它指的是词与句子的组合主要是通过显性的形态标志体现出来的[15]151。汉语一般被看作是重意合的语言,因为汉语没有严格意义的形态变化,没有显性的词类分别。从句子的角度来看,说汉语的人对语句的理解常常是凭着对语义关系的敏感性和语境才达成的。汉语的语段是以意合为主要手段的意念流。语段中的句子轻环扣、盘结,重流散疏放[15]158。这与英语对应的表达方式形成了强烈的对比,英语是重形合的语言,有较丰富的形态标志,有较鲜明的词类分别,句子以限定动词为中心,运用各种关系词、关系从句组成关系结构的板块,循环套用,构成英语句子的“金字塔”式的框式结构层级关系,体现出英语句子“递归性”的特点[15]159。译者在翻译操作过程中必须充分认识到汉英之间的这一差别,准确理解原文信息,清晰准确地传达原文的意思。从而实现语言维的适应性选择转换。下面是几个《狼图腾》葛译本中的例子:

例1.原文:毕利格老人也已经冲到羊群边上,一边轰羊一边朝东边的狗大叫:巴勒!巴勒!“巴勒”蒙语的意思是虎,这是一条全队最高大、凶猛亡命、带有藏狗血统的杀狼狗,身子虽然不如一般的大狼长,但身高和胸宽却超过狼[6]8。

译文:By then Bilgee had reached the flock,pushing the sheep out of the way as he called to his dog:“Bar!Bar!”In Mongolbarmeans“tiger”;Bilgee’s was the biggest,most ferocious wolfhound in the camp.It was not as long from nose to tail as one of the large wolves,but it was taller and broader in the chest,thanks to its partial Tibetan lineage[11]10.

例2.原文:巴图说:夜里狼多,我们俩就接他的班。白天起黄羊,他没弄过,不如我俩快[6]24。

译文 :“The wolves come at night,”Batu said,“so we relieve him then.He’s never taken gazelles during the day,so we came instead.We can work faster.”[11]36

例3.原文:老人骑马又转了两圈,在一匹死马旁边选了第一个下夹点。陈阵急忙下马,铲清扫净了雪。老人蹲下身,用小铁镐在冻得不太深的地上刨出一个直径约40厘米,深15厘米的圆坑,坑中还有一个小坑[6]79。

译文:The old man circled the area twice before choosing a spot next to one of the carcasses.Chen dismounted and started digging in the snow,while Bilgee crouched down and scraped out a circle about a foot and a half across and a couple of inches deep with his little spade[11]127.

例1原文汉语语段以意合为主要手段,句子轻环扣、盘结,而英文将原文的两句话翻译成3句,尤其是末尾的“thanks to”,将其中的逻辑关系清晰地展现出来,易于被译入语读者所接受。在例2中,原文字里行间透出了因果关系,基于汉语的特点并没有用“因为”、“所以”这样的词,而英语语言特点决定了必须用关联词语将这层意思清晰地表达出来。例3中,译者用“while”这一连词将两者联系起来,用并列连词“and”将两者各自的动作恰当地表达出来,这些都是译者充分意识到英汉语言的差别而做出的语言维的适应性选择转换。在译文当中可谓处处彰显着英汉语言的这一差异特点,译者语言维的适应性选择转换符合译入语语言的特点,从而促进了译文的成功。

[1]胡庚申.从术语看译论:翻译适应选择论概观[J].上海翻译,2008(2):1-6.

[2]胡庚申.翻译适应选择论[M].武汉:湖北教育出版社,2004:17.

[3]胡庚申.生态翻译学的研究焦点与理论视角[J].中国翻译,2011(2):5-9.

[4]胡安江.中国文学“走出去”之译者模式及翻译策略研究:以美国汉学家葛浩文为例[J].中国翻译,2010(6):10-16.

[5]董静.从翻译规范论视角浅析《狼图腾》英译本[J].甘肃联合大学学报:社会科学版,2010,26(4):91-94.

[6]姜戎.狼图腾[M].武汉:长江文艺出版社,2004.

[7]殷国明.狼与西方文明的起源[J].华东师范大学学报:哲学社会科学版,2002,34(6):40-47.

[8]尤其林,赵树勤.文化影响与生态对话:中国当代生态文学创作中的西方生态文化因素及其本土转化[J].河海大学学报:哲学社会科学版,2012,14(1):76-79.

[9]方梦之.翻译理论与实践[M].青岛:青岛出版社,1999:99.

[10]胡庚申.从“译者主体”到“译者中心”[J].中国翻译,2004,25(3):10-16.

[11]姜戎.狼图腾:英文版[M].葛浩文,译.武汉:长江文艺出版社,2008.

[12]李慧敏.面向译入语文化的英文翻译——Wolf Totem:对于译入语文化规范影响翻译的探索[J].内蒙古师范大学学报:哲学社会科学版,2010,39(3):141-144.

[13]戴卫平,裴文斌.英汉文化词语研究[M].北京:科学出版社,2008:111.

[14]NIDA,EUGENE A.Translating meaning[M].California:English Language Institute,1982:16.

[15]刘重德.英汉比较与翻译[M].上海:上海外语教育出版社,2006.

H059

A

1671-4970(2012)02-0080-05

2011-10-21

张秀琴(1986—),女,山东德州人,硕士研究生,从事翻译理论与实践研究。