碳酸盐岩油藏非均质性对蚓孔扩展的影响

2012-09-15张士诚牟建业李双明

柳 明,张士诚,牟建业,李双明,张 剑

(1.石油工程教育部重点实验室 中国石油大学,北京 102249; 2.中石化石油工程技术研究院,北京 100101; 3.中石化胜利油田分公司,山东 东营 257000)

碳酸盐岩油藏非均质性对蚓孔扩展的影响

柳 明1,张士诚1,牟建业1,李双明2,张 剑3

(1.石油工程教育部重点实验室 中国石油大学,北京 102249; 2.中石化石油工程技术研究院,北京 100101; 3.中石化胜利油田分公司,山东 东营 257000)

在碳酸盐岩油藏的酸化过程中,酸蚀溶解形态对酸化效果影响很大,缝洞型碳酸盐岩油藏孔洞和裂缝的存在影响酸液的流动轨迹,进而影响酸蚀溶解形态。通过1种基于双重尺度(达西尺度和孔隙尺度)的径向蚓孔扩展模型对此问题进行了研究。结果表明,存在1个形成蚓孔的最优注入速度,此时的酸液用量最少且酸化后的蚓孔具有足够大的导流能力;对于缝洞型碳酸盐岩油藏,酸液易于进入孔洞和裂缝区域,从而绕过致密区域;对于一定的模拟区域和网格划分,随着油管半径的增加,形成蚓孔所需的最优注入速度增加。

油田开发;碳酸盐岩酸化;数值模拟;蚓孔;非均质性

引言

许多学者通过实验研究了注入速度对蚓孔扩展的影响[1-7],发现只有当注入速度适中时(实验室得到的数值为1 cm/min左右),才会产生消耗酸液量最少而又有高导流能力通道的蚓孔。

平均化模型[8]是1种融合达西尺度(介于微米级与厘米级之间)和孔隙尺度(微米级)的模型。该模型能够模拟反应和传质机理、介质的几何尺度等因素对蚓孔扩展的影响。Kalia和Balakotaiah[9]通过将模型推广到极坐标系统对其进行了完善,并研究了注入速度等因素对酸蚀溶解形态的影响。本文通过Kalia模型研究了孔洞、裂缝和内外径比等描述非均质性的参数对蚓孔扩展的影响。

1 数学模型

1.1 达西尺度模型

式中:ur、vθ分别为r和θ方向上的酸液流动速度,m/s;K为地层渗透率张量,10-3μm2;μ为流体黏度,mPa·s;p为地层压力,MPa;φ为孔隙度;t为时间,s;Cf、Cs分别为酸在液相和液固表面的浓度,mol/L;Der、Deθ分别为r和θ方向上的有效扩散张量,m2/s;kc为酸液的传质系数,m/s;av为比表面积,m-1;R(Cs)为反应动力,m·mols-1L-1,对于不可逆反应近似为ksCs,其中ks为表面反应常数,m/s; α为酸的溶解能力,g/mol;ρs为固相密度,kg/m3。

式(1)为达西公式;式(2)为连续性方程;式(3)为酸相的对流扩散方程,左边第1项为累计项,第2、3项为对流项,右边第1、2项为扩散项,第3项为传质项;式(4)表示酸液由传质作用传到液固表面的速度等于表面反应速度;式(5)表示由反应引起的孔隙度变化。

1.2 孔隙尺度模型

酸液溶蚀岩石之后,孔隙度和孔径都会不同程度的增大,同时比表面积减小,这些改变需要通过渗透率反映出来。另外,国外学者也对传质系数和扩散系数的计算方法进行了研究。通过经验公式来表示这些参数之间的关系,具体参见文献[9]。

1.3 边界条件和初始条件

式中:r0、re分别为入口(模拟区内边界)和出口(模拟区外边界)半径,m;u0为入口处的速度,m/s;C0为初始酸液浓度,mol/L;pe为出口处的压力,MPa。

式(11)中^U为平均分布函数生成的1组位于[-Δφ,Δφ]的随机数,则φ=φ0+^U的作用就是产生位于[φ0-Δφ,φ0+Δφ]的1组孔隙度值来模拟岩心的非均质性。

利用有限容积法对式1~5进行离散求解。如不另外说明,模型中的参数均如表1中所示。若Δφ0=0.1,则初始孔隙度值为均匀分布于区间[0.02,0.22]之间的随机数。

表1 模型主要参数及其取值

2 注入速度的影响

为了观察注入速度对溶解形态的影响,使u0从1×10-5m/s变化至1×10-2m/s。所得2D径向孔隙度图中分别对应于面溶蚀、蚓孔和均一溶蚀的情况,如图1所示。

图1 不同注入速度时酸蚀溶解孔隙度

由图1可知,随着注入速度的增大,溶解形态从面溶蚀变化到均一溶蚀,这与Frick[6]所得到的实验结果非常吻合。为了能够对酸化效果进行量化评估,认为岩心突破的标志为入口压力降为初始值的1%,突破体积PVbt定义为岩心突破时的酸液注入体积与岩心孔隙体积之比。不同注入速度与突破体积更详细的关系如图2所示。由图2可知,随着注入速度的增大,突破体积呈现先减少后增加的规律,在u0=1×10-3m/s时突破体积达到最小,也正是蚓孔形成的注入条件。由此可见,注入速度存在1个最优值,在此条件下才能形成消耗酸液量最小且导流能力足够大的蚓孔。由于实验中酸液是从岩心端面注入岩心,而数值模拟中酸液是做径向流动,注酸面积和流动状况的不同使得最优注入速度与实验室结果(1 cm/min左右)不同。

图3 酸化后(b)蚓孔形成的位置受酸化前(a)孔洞的位置的影响

图2 不同注入速度与突破体积的关系

3 孔洞和裂缝的影响

对于缝洞型碳酸盐岩地层,孔洞和裂缝十分发育,其发育程度对酸化的影响很大。线性岩心实验表明,在酸化过程中,酸液倾向于进入渗流阻力较小的孔洞或裂缝中,如图3所示(实验CT扫描图)。

为了研究孔洞和裂缝对蚓孔扩展的影响,通过设置超大孔隙度区域(φ=0.950)来模拟孔洞和裂缝,通过设置超小孔隙度区域(φ=0.001)来模拟超致密区域对蚓孔扩展的影响(图4)。

图4(a)所示为存在孔洞的情况,图4(b)所示为存在超致密区的情况。由图4(a)可知,酸液倾向于进入渗流阻力小的孔洞,并充满整个孔洞,与图1(b)相比,突破的蚓孔形状在孔洞之后发生了较大变化,其与孔隙分布有关,但蚓孔的数量没有变化;由图4(b)可知,对于在形成蚓孔的途径上存在超致密区的情况,酸液倾向于绕过超致密区,与图1(b)相比,几乎所有蚓孔的形状都发生了变化,并导致图1(b)中最右侧的2条蚓孔合并在一起,这是因为超致密区影响了压力分布,造成局部高压,从而影响了蚓孔扩展的路径。孔洞的分布规律及密度对蚓孔扩展的影响比较复杂,作为以后的研究内容。

酸液倾向于进入渗流阻力小的区域的特点还可以通过裂缝来验证,图5所示为裂缝对酸蚀溶解形态的影响。从图5中可以看出,不论是直线型裂缝还是折线型裂缝,酸液都从裂缝突破。由此可见,酸液易进入孔洞和裂缝,而绕开致密区域。

图4 孔洞和超致密区存在时的溶解孔隙度

图5 裂缝存在时溶解孔隙度

4 油管半径的影响

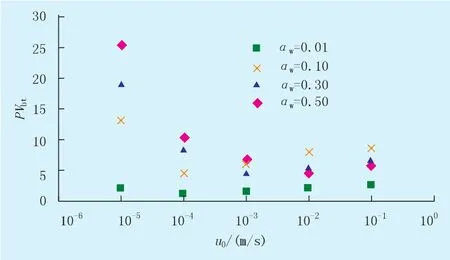

不同的油藏物性相差较大,所用油管半径也各不相同。大庆油田的地层物性相对较好,油管半径普遍在6 cm左右;而长庆油田地层物性较差,油管半径在3 cm左右。由于非均质程度是以每个网格点上的平均孔隙度在一定范围内的随机波动来表示的,所以对于一定的模拟区域和网格划分,油管半径不同(即r0不同)导致非均质程度产生差异,从而对蚓孔扩展的影响也不同。定义aw为入口半径r0与出口半径 re之比,aw分别为0.01、0.10、0.30和0.50时注入速度与突破体积的关系见图6。

由图6可知,随着aw的增加,最优注入速度增加。原因是随着油管半径的增加,入口处表面2πr0(由于模型是二维的,所以2πr0表示高为1的面)不断增加,酸液与入口处表面的反应量增加,导致向前流动的酸液量减少,需要提高注入速度才能达到形成蚓孔所需的注入条件。

图6 不同内外径比条件下注入速度与突破体积的关系

5 结论

(1)利用碳酸盐岩酸化径向蚓孔扩展模型,研究了注入速度的影响,与前人的实验结果非常吻合,随着注入速度的增加,酸蚀溶解形态从面溶蚀变化到蚓孔,再变化到均一溶蚀,蚓孔的形成使得酸液的消耗量最小且导流能力足够大。

(2)对于缝洞型碳酸盐岩的酸化,酸液易进入渗流阻力较小的孔洞和裂缝,绕过渗流阻力较大的致密区域。

(3)对于一定的模拟区域和网格划分,随着油管半径的增加,形成蚓孔所需的最优注入速度也增加。

[1]王兴文,郭建春,赵金洲,等.碳酸盐岩储层酸化(酸压)技术与理论研究[J].特种油气藏,2004,11(4):67-69.

[2]龚蔚.复杂岩性油气藏特殊酸压(酸化技术)[J].特种油气藏,2009,16(6):1-4.

[3]Daccord G.Chemical dissolution of a porous medium by a reactive fluid[J].Physical Review Letters,1987,58(5): 479-482.

[4]Daccord G,Lenormand R,Lietard O.Chemical dissolution of a porous medium by a reactive fluid-1 model for the“wormholing”phenomenon[J].Chemical Engineering Science,1993,48(1):169-178.

[5]Daccord G,Lenormand R,Lietard O.Chemical dissolution of a porous medium by a reactive fluid-2.convection vs reaction,behavior diagram[J].Chemical Engineering Science,1993,48(1):179-186.

[6]Hoefner M L,Fogler H S.Pore evolution and channel formation during flow and reaction in porous media[J].A-merican Institute of Chemical Engineers Journal,1988,34 (1):45-54.

[7]Buijse M A.Understanding wormholing mechanisms can improve acid treatments in carbonate formations[J].SPE Production&Facilities,2000,15(3):168-175.

[8]Panga M K R,Ziauddin M,Balakotaiah V.Two-scale continuum model for simulation of wormholes in carbonate acidization[J].American Institute of Chemical Engineers Journal,2005,51(12):3231-3248.

[9]Kalia N,Balakotaiah V.Modeling and analysis of wormhole formation in reactive dissolution of carbonate rocks[J].Chemical Engineering Science,2007,62(4):919-928.

编辑 孟凡勤

TE344

A

1006-6535(2012)05-0146-05

10.3969/j.issn.1006-6535.2012.05.037

20120308;改回日期:20120510

国家科技重大专项子课题“酸液滤失模式和蚓孔发育模拟模型研究”(2008ZX05017-003-02-01HZ)

柳明(1985-),男,2007年毕业于武汉理工大学油气储运工程专业,现为中国石油大学(北京)油气田开发工程专业在读博士研究生,从事储层改造和油藏数值模拟方面的研究。