金属物理学家中的女杰——周如松*

2012-08-21尹晓冬周金蕊

尹晓冬 周金蕊

①副教授,②硕士研究生,首都师范大学物理系,北京100048

*国家自然科学基金项目(11075109);中国科学院“中国现代物理学家与学科发展战略问题研究”项目

金属物理学家中的女杰

——周如松*

尹晓冬①周金蕊②

①副教授,②硕士研究生,首都师范大学物理系,北京100048

*国家自然科学基金项目(11075109);中国科学院“中国现代物理学家与学科发展战略问题研究”项目

周如松 金属晶体学 教书育人

周如松(1912—2005),物理学家、教育家,中国较早从事金属物理学研究的女科学家,是继中国第一位女性物理学博士顾静徽(1900—1983)[1]之后的第二位攻读物理学并获博士学位的女物理学家。周如松出身书香门第,父亲周鲠生(1889—1971)是著名的国际法学家、中央研究院院士,曾任武汉大学校长(1945—1949)及20世纪50年代中国外交部顾问。周如松的丈夫陈华癸(1914—2002)是著名的土壤微生物学家、农业教育家,中国科学院院士。周如松在金属晶体研究领域的工作是中国该领域中比较早的开拓者,她与中国著名物理学家、教育家钱临照(1906—1999)院士同是英国物理学家安德雷德(E.N.da C.Andrade,1887—1971)的门生,留英期间的工作为其打下了坚实的研究基础。周如松回国后孜孜不倦地致力于金属物理的研究与教学工作,毕生心血献给金属晶体研究以及武汉大学金属物理专业的建设。笔者对周如松的生平以及她在金属物理研究和教书育人等方面的成就作了详细而深入的介绍,以纪念周如松百年诞辰。

生平简历及家庭

周如松,1912年4月24日生于湖南长沙,自幼随父母生活在高等学府,受到良好的教育和薰陶。1934年毕业于武汉大学物理系,是该系的首届毕业生[2]。留校任教两年后,1936年留学英国伦敦大学物理系,师从安德雷德研究金属单晶范性形变规律问题,1939年获哲学博士学位。周如松1940年回国,先后在四川华西大学、四川北碚复旦大学数理系任教授,1945年后一直在武汉大学物理系任教授,并于1954年创建武汉大学金属物理专门化和内耗实验室,并多次出任教研室主任。周如松长期担任武汉大学校学术委员会委员,1978年起任湖北金属学会常务理事兼金属学及金属物理专业分会主任,湖北省物理学会第五届常务理事,湖北省第五届政协委员[3]。

周如松留英期间与同在伦敦大学留学的陈华癸结识。陈华癸,祖籍江苏昆山,1935年毕业于北京大学生物系,毕业后留校任植物学家张景钺(1895-1975)教授的助教。1936年由张景钺推荐到英国伦敦大学细菌及热带病学院学习一年细菌学,随后在英国伦敦大学注册攻读博士学位[4],在英国著名的洛桑试验站(Rothamated Experiment Station)细菌学研究室师从桑顿(H.G.Thornton)博士研究豆类 根瘤共系调整,到华中农学院(现华中农业大学)任职并创建土壤及农业化学系,1980年,以卓越的学术成就当选为中国科学院生物学学部委员(院士)[6]。1951年10月陈华癸加入中国民主建国会,1953年春陈华癸也介绍周如松加入民建会。虽属不同专业,但两人相互支持与帮助共同走过60个春秋。

学术成就

生固氮作用。1939年周如松、陈华癸两人双双获哲学博士学位,1940年6月辗转回到中国昆明。陈华癸当即进入清华大学农业研究所,任中华教育文化基金会研究员。周如松则继续北进到成都,进入华西大学物理系任教授。当年年底,陈华癸应中央农业实验所土壤肥料系之聘,任洛克菲勒基金会研究员,也来到成都[5]。1942年5月两人喜结连理。陈华癸先后在北京大学农学院、武汉大学农学院任职,1952年院

晶体滑移的开创性研究工作

20 世纪20至40年代,晶体的研究是物理学中研究的热门领域,20世纪30年代,关于晶体滑移面和滑移方向的实验结论不一[7-9]。周如松在伦敦大学攻博期间,在导师安德雷德教授的指导下从事单晶体范性形变的研究,她和钱临照共同进行高熔点钼单晶滑移的研究[10],在实验和理论两方面均获得重要成果,对金属单晶范性形变规律的早期研究作出创造性贡献。

安德雷德、钱临照和周如松首先提出温度是影响体心立方晶体滑移面选取的一个重要因素并得到实验证实,对当时的研究大有启迪。周如松和安德雷德总结前人关于立方晶体的滑移方向和滑移面实验结果的基础上,针对体心立方晶体滑移面并不完全确定的问题,共同提出了金属的熔点及其形变时的温度可能影响体心立方滑移面的论断,自行设计实验装置进行研究,实验结果证实了他们的论断。

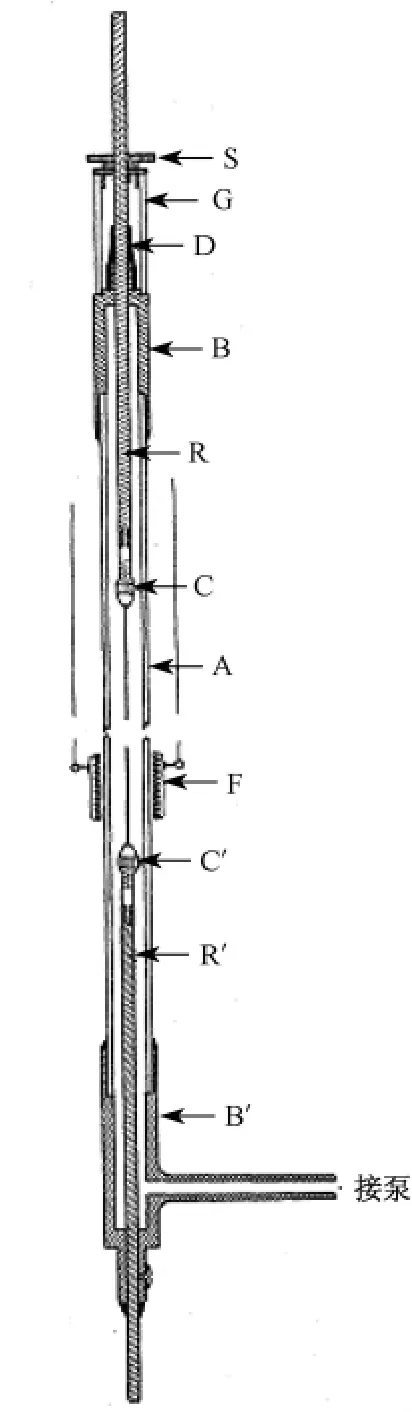

1937年,安德雷德与钱临照合作,选择低熔点的钠、钾在 185℃,82℃,20℃温度范围进行滑移系统的测定,发现其在低温时滑移面基本为(123)[11]。周如松和钱临照按照安 德雷德对高熔点金属描述的实验方法:在高温下让导线接通电流并在金属线的周围置一个小电炉,这样便产生一沿金属线往下移动的局部温度梯度,利用直径为0.25 mm的金属线制备出理想的钼单晶。如图1所示,透明熔融石英管A固定在黄铜帽B和B'中,铜棒R和R′在铜帽之间,并附带夹头C和C′,金属线被固定在夹头上。顶部的铜棒可调节使金属线始终保持拉紧状态,用短玻璃管G支撑,螺帽S可转动以控制铜棒。铜棒与B之间的连接处用橡皮套D做成真空密封,石英管外的小电炉F由金属线悬挂并可控制降落。将仔细抛光后的金属线放到装置中,通以约5 A的电流,温度固定在1 800℃。首先以比较金属线在相应温度和室温下的电阻的方法估算温度,再计算由于辐射损耗而发热的必然温度。通过电阻率的测量,得出温度在1 800℃左右,从辐射的计算中,得出温度约1 500℃。用小电炉将金属线加热到较高温度,金属线温度可利用电阻法和辐射法计算,但电阻法不利于估测温差,在实验中利用辐射法。温度提高到1 000℃,测得晶体的高温形变。晶体的滑移要素由劳厄照相法测定。把劳厄斑转化为极射赤面投影,再旋转极射赤面投影以得到简单的图形。在不同温度(即1 000℃,300℃和20℃)下拉伸晶体,测量不同情况下的滑移面,得出在1 000℃下,滑移面为(110),在300℃和20℃下,滑移面为(112);滑移方向始终为[111]方向[10]。

图1 钼单晶的制备装置

这一实验表明,高熔点金属单晶的滑移面随温度的不同而不同,进而确定了温度效应的存在,同时证实了密集面与滑移面的选取无关。

钱临照回国之后,安德雷德与周如松继续合作,综合当时已有的实验结果,提出θ=T(k)/Tm(k)可能是表征形变温度对体心立方晶体滑移面选取的影响的一个参量,其中T(k)和Tm(k)分别是(绝对温标下的)形变温度和晶体熔点。滑移方向总保持[111]方向的情况下,θ值取低值(0.08~0.24)时,滑移面为(112),钠、钼、钨都如此;θ值增大(0.26~0.5)时,滑移面为(110),如钼、钠、β黄铜;θ值高达0.8左右时,滑移面为(123),钠、钾如此;但α铁比较特殊,上述三种滑移面可以同时出现。

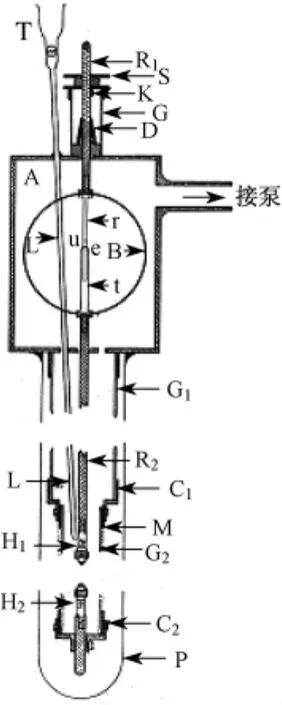

图2 拉伸仪

对于钠单晶,温度从-185℃变到20℃,滑移面(112)、(110)和(123)顺次改变,滑移方向始终为[111],切应力变化不明显。此外,在拉伸晶体过程中,滑移面的间距会随温度的升高而显著增大。对于相同的应变,拉伸温度越低,晶片转动与形变硬化越显著,表明晶体的形变硬化与晶片转动密切相关[12]。

在实验过程中,周如松和导师、钱临照共同设计并制作了一台适合于钠、钾在低温下进行拉伸试验的专用仪器,一台既能低温拉伸又能原位摄取X射线照片的照相机,改进了一台钼单晶生长炉。而且能够实现在这样宽的温度区间,系统细致地研究温度对体心立方晶体滑移面选择的影响,在当时是堪称一流的[13],解决了当时金属物理学中备受瞩目的问题。他们的研究成果发表在英国《皇家学会会报》上,得到了中肯的评述,并被权威著作所引 证[14-15]。在中国物理学史上写下了浓浓的一笔。

其后,周如松又与导师一起共同提出了能表征形变温度对体心立方晶体滑移面选择影响的参量公式,提出了滑移面随此参量增加而变化的规律。

攻坚位错内耗理论

1940年归国后,周如松根据国际晶体研究的发展,开始关注“位错的基本理论”和“位错内耗和其他弛豫过程”。在武汉大学物理系金属物理专门化及相应教研室的建设过程中,她进行了相关的授课和研究。

在“位错的基本理论”方面,1959年,周如松开专题讲授位错模型及其理论背景,1962年,开设“范性与强度”专业课,次年编出教材,同时用浸蚀法开展位错观测的实验研究。1983年起,周如松指导中年教师开展向错的基本理论的研究,推导了平面相界上矩形向错圈和其他向错组态长程应力场的表达式,这些工作填补了国内在向错研究方面的空白,受到钱临照等物理学界老前辈的好评。

在“位错内耗和其他弛豫过程”方面,自武汉大学内耗实验室筹建后,周如松带领师生利用真空扭摆内耗仪,进行了含碳、氮的α铁的冷加工内耗峰的研究,详细研究了含碳极低的α铁的冷加工峰的振幅效应,系统测量和比较了低碳低氮的α铁冷加工峰的行为特点,并研究了铜对α铁冷加峰的影响。“文革”后,周如松与师生一起重建内耗室,制成中频石英振子内耗仪,并于1983年成功试制当时国内第二台磁降落仪,利用该仪器系统测量了稀释铁 氮合金在200~480 K宽温区的磁后效现象,获得了包括四个弛豫过程的完整磁弛豫谱,并由计算机模拟确定了弛豫参数,这样完整的弛豫谱在国内是首次报道[2]。

此外,周如松主编的《金属物理》一书(上、中、下三册)[16]于 1992年由高等教育出版社出版,该书1997年获国家优秀教材二等奖。

教书育人——丹心愿作护花泥

周如松在高教岗位上奋战60余年,她为金属物理学的发展及其人才的培养倾注了毕生心血。

1954年,高教部决定在武汉大学物理系设立金属物理专门化,周如松带领中青年教师从无到有开展一系列筹建工作。1957年,带领年轻教师和研究生筹建内耗实验室,设计制造真空扭摆内耗仪,开展含碳、氮的α铁的冷加工峰的相关研究。“文革”后,周如松积极参与实验室的重建,于1983年,以“体心立方金属位错内耗”课题获准第一批国家自然科学基金的资助,购置了真空倒摆内耗仪、超声内耗仪和超声衰减仪,并与师生一道成功试制当时国内第二台磁降落仪[3]。在周如松的带领下,教研室稳步发展并逐渐壮大。

周如松十分关心师资力量的建设和青年教师的培养。“文革”以前,她毅然把刚开讲一遍的《金属物理学》、《晶体缺陷》等比较高深的课程让给青年教师,还把自己亲手编写、多年锤炼的全部讲义送给他们参阅,这给予了青年教师有力的支持,使他们在教学实践中迅速成长起来。在“文革”时期,周如松竟被诬陷为“腐蚀青年”,并受到百般折磨[17],但她从未计较。“文革”过后,周如松更加关心青年教师和科技工作者的成长,虽然体弱多病,仍悉心辅导和指导年轻人的工作。1982年冬,周如松积劳成疾,因肺炎和中度肺气肿住进医院,在普通病房连续输液13天病情才得以控制。在此期间,物理学的几位年轻教师的学术论文将在国际金属物理学术会议上交流,但他们的英文水平有限,论文急需修改。周如松得知此消息后立即要来论文,聚精会神地修改起来,病情刚有好转又再一次劳累,但她强撑病体硬是在会议前将全部论文修改完成[3]。

周如松同时非常重视金属物理专业研究生的培养。她在指导研究生的工作中,特别强调英语的学习,一位39岁的研究生只懂俄语。周如松郑重地对他说:“世界上的先进国家,多用英语发表论文,你一定要学好英语,从ABC学起,我来教。”周如松为这位研究生拟定学习计划、挑选教材,还特意送来英语录音磁带,还要求他坚持做习题,并亲自批改和讲解,3年中批改的英语练习和试稿竟有七八寸厚。在周如松的督促和指导下,这位研究生终于掌握了英语,为他进一步研究金属物理创造了条件[17]。1986年4月,周如松派一位研究生前往南京大学听一位奥地利著名位错理论专家的讲学。不少听讲者因内容晦涩难以理解而中途离去,周如松的研究生听课也很吃力,正在两难之际,周如松给了他有力的支持。周如松想起之前看到的一本英国出版的专著,其中不少内容与讲学内容相关,她不顾腰病,一字一行地翻译起来。前一天译好一章,第二天早上就挂号发出,为赶上这位研究生听课的进度,周如松争分夺秒,挂号信一封、两封、三封……在不到两星期的时间里,近9万字的译稿从武汉寄到南京。那位研究生捧读着导师寄来的译稿,竟激动得不禁抽泣起来,他信心倍增,白天听课、夜晚消化,圆满完成了听课学习的任务[17]。

周如松一贯治学严谨,编教材,注意文字流畅,逻辑性强、可读性强;做实验,注重设计合理,结果可靠;写文章,注意思路清晰、依据充分,分析讨论合情合理,为此常逐字斟酌,几易其稿;读文献,她总尊重同行的实验结果与结论,决不轻率否定别人的成果[2]。周如松执教一生,不仅获得累累科研成果,而且培养了诸多金属物理科技人才,更值得称道的是她那谦虚热诚的美德、甘为人梯的精神。周如松被赞誉为“珞珈山上的不老松”,但她喜欢用“丹心愿作护花泥”来表达自己。2003年三八妇女节中国物理学会专文报道了当时五位尚健在的最有成就的女物理学家,周如松名列其中。

周如松是20世纪30年代留学攻读物理学并获博士学位的学生中仅有的几位女子之一,她留英期间取得了杰出的科研成果,归国后一直在高校执教,为高教事业倾注一生,并为金属物理的发展作出了重要贡献,可谓是金属物理科学中的“女杰”。谨以此文纪念周如松诞辰百年。

(2012年2月29日收到)

[1]戴念祖,刘娜.顾静徽—中国第一个物理学博士 [J].物理,2009,38(3):169-173.

[2]丁棣华,王仁卉,徐约黄.我国当代金属物理学家周如松—周如松先生80寿辰纪念 [J].武汉大学学报(自然科学版),1992,38(3):139-142.

[3]徐约黄.忆我国金属物理学科的先驱—周如松先生 [J].物理,2007,36(3):249-252.

[4]《科学家传记大辞典》编辑组.中国现代科学家传记(第五集 )[M].北京:科学出版社,1994:594-597.

[5]刘力.“孺子牛”的足迹—记中科院资深院士、民建会员陈华癸教授 [J].文史春秋,2001,9(3):58-61.

[6]中国科学技术协会编.中国科学技术专家传略(农学编·土壤卷1)[M].北京:中国科学技术出版社,1993:269-279.

[7]TAYLOR G I,ELAM C F.The distortion of iron crystals[J].Proceedings of the Royal Society of London.Series A,Containing Papers of a Mathematical and Physical Character,1926,112(761):337-361.

[8]GOUGH H.The behaviour of a single crystal ofα-iron subjected to alternating torsional stresses[J].Proceedings of the Royal Society of London.Series A,Containing Papers of a Mathematical and Physical Character,1928,118(780):498-534.

[9]FAHRENHORST W,SCHMID E.Über die Plastische Dehnung vonα-Eisenkristallen [J].Zeitschrift für Physik A Hadrons and Nuclei,1932,78(5-6):383-394.

[10]TSIEN L C,CHOW Y S.The glide of single crystals of molybdenum [J].Proceedings of the Royal Society of London.Series A,Mathematical and Physical Sciences,1937,163(912):19-28.

[11]ANDRADE E N da C,TSIEN L C.The glide of single crystals of sodium and potassium [J].Proceedings of the Royal Society of London.Series A,Mathematical and Physical Sciences,1937,163(912):1-15.

[12]ANDRADE E N da C,CHOW Y S.The glide elements of body-centred cubic crystals,with special reference to the effect of temperature[J].Proceedings of the Royal Society of London.Series A, Mathematical and Physical Sciences,1940,175(962):290-315.

[13]戴念祖,主编.20世纪上半叶中国物理学家论文集粹[M].长沙:湖南教育出版社,1993:751-757.

[14]MADDIN R,CHEN N K.Geometrical aspects of the plastic deformation of metal single crystals [J].Progress in Metal Physics,1954,5:53-95.

[15]HIRTH J R,LOTHE J.Theory of dislocations[M].Second edition.New York:McGraw-Hill,1982:376.

[16]周如松,主编.金属物理 (上,中,下)[M].北京:高等教育出版社,1992.

[17]湖北省科学技术协会编.湖北科技精英(第3集)[M].武汉:湖北科学技术出版社,1988:150-156.Key wordsY.S.Chow,metallic crystal,teachingand education

Heroine in Metal Physics:Y.S.Chow

YIN Xiao-dong①,ZHOU Jin-rui②

①AssociateProfessor,②MasterCandidate,PhysicsDepartment,CapitalNormalUniversity,Beijing100048,China

10.3969/j.issn.0253-9608.2012.04.010

(编辑:沈美芳)