87例药物性肝损害用药分析

2012-07-30无锡市中医医院消化科江苏无锡214001

袁 蒲(无锡市中医医院消化科,江苏无锡 214001)

药物性肝损害(drug-induced liver injury)的发病率仅次于病毒性肝炎、脂肪性肝病,但由于临床表现不明显或被原发病掩盖以及缺乏特异性诊断方法,因而常被忽视或误诊[1]。据世界卫生组织(WHO)统计,药物性肝损害已经上升为全球死亡原因的第5位[2]。Denk[3]认为,约40%肝炎由药物引起。另外有资料显示[4],在美国,药物性肝损害约占住院肝病患者的5%,占成人肝病患者的10%。而在中国,药物性肝损害占急性肝炎住院患者的10%[5]。由此可见,药物性肝损害发生率的逐渐升高,可能与社会进步、科技发展以及越来越多新药的问世有关。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次调查2005—2011年诊断为药物性肝炎或药物性损害的全部病例,共计87例。其中可疑药物明确者71例,占81.61%;不明药物者16例,占18.39%,包括中药13例,占81.25%;其他3例患者分别主诉为抗肿瘤药、解热镇痛药和心血管系统用药。

1.2 方法

以药物性肝损害患者为研究对象,制定患者用药分析调查表,抽取病历,记录患者的一般情况、症状、体征、用药史、血常规结果、肝功能检查结果、影像学检查结果、治疗药物以及治疗后的转归情况等,进行用药合理性评价。

1.3 诊断标准与用药合理性评价标准

至今为止,药物性肝损害没有一个很好的确诊方法和非常规范可靠的诊断标准,仍以排除法为主。发现肝损害后,需要排除胆流异常、病毒性肝炎、自身免疫性疾病、酒精性肝病、代谢和遗传性肝病以及血流动力学等因素,近期有可致肝损害药物服用史,鉴别戊型肝炎,防止误诊为药物性肝损害[6]。

用药合理性评价标准:药品说明书、《中国医师药师临床用药指南》、《中国国家处方集》(2010年版)以及相关文献等。

2 结果

2.1 一般情况

87份病例中,男性40例(占45.98%),女性47例(占54.02%),男女之比1∶1.19;年龄为23~81,其中≤30岁12例(13.79%),≤50岁且 >30岁 22例(25.29%),50岁以上53例(60.92%)。住院天数在1~73 d之间。

2.2 患者临床表现及发生频率

患者临床表现及发生频率见表1。

表1 患者临床表现及发生频率Tab 1 Clinical manifestation of drug-induced liver lesion and its frequency of occurrence

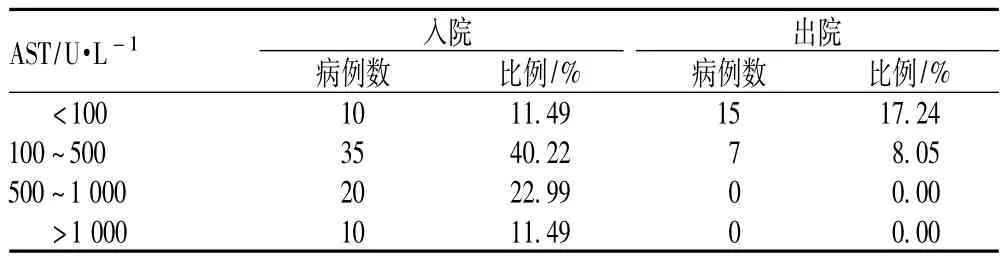

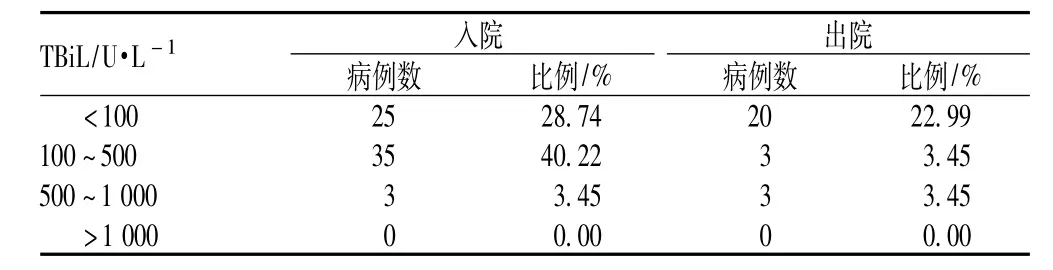

2.3 患者常规检查

血常规检查:在87例患者入院检查中,白细胞计数偏高的有3例,偏低的有7例,计数在(2.6~10.9)×109个/L范围内。嗜酸性粒细胞百分比偏高(>6%,最高达8.70%)的有12例,占总例数的13.79%。肝功能检查结果见表2~5。

表2 患者入院与出院ALT异常结果比较Tab 2 ALT abnormality on admission vs.at the time of being discharged from hospital

表3 患者入院与出院AST异常结果比较Tab 3 AST abnormalities on admission vs.at the time of being discharged from hospital

表4 患者入院与出院总胆红素(TBiL)异常结果比较Tab 4 TBiL abnormality on admission vs.at the time of being discharged from hospital

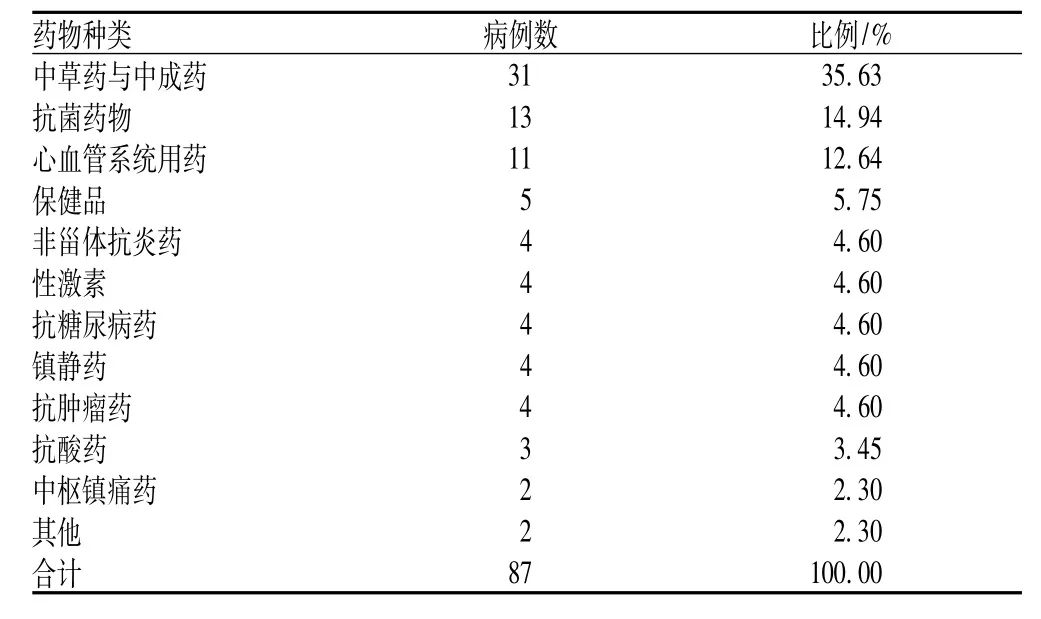

2.4 致病药物

87例药物性肝损害患者致病药物种类见表5。

表5 87例药物性肝损害患者致病药物种类Tab 5 Types of drugs that induced liver lesion in 87 cases

2.5 治疗药物性肝损害的药物

治疗药物剂型主要为静脉滴注和口服给药,静脉滴注的有20例,口服的有11例。治疗药物见表6。

表6 87例药物性肝损害患者治疗药物Tab 6 Types of therapetuic drugs for drug-induced liver lesion in 87 cases

2.6 药物性肝损害患者治疗用药合理性

2.6.1 联合用药:87例药物性肝损害的治疗中,单一用药者仅1例,二联用药者7例(占8.05%),三联用药者22例(占25.29%),四联用药者25例(占28.74%),五联用药者12例(占13.79%),六联用药和七联用药者各10例(占11.49%)。四联及四联以上用药者共57例,占65.51%。

2.6.2 单次给药剂量:甘草酸二胺作为降酶药,应用较为广泛。根据药品说明书,静脉滴注时每次150 mg,每日1次,病情好转后应逐渐递减剂量。本次调查中60例患者使用甘草酸二胺,其中35例给药剂量为200 mg,超剂量用药比例为58.33%;另外22例未根据病情递减剂量,剂量调整不合理。硫普罗宁治疗药物性肝损害的常规剂量为1日1次,1次0.2 g,连续滴注4周。本次调查中30例患者使用了硫普罗宁,有23例给药剂量为0.3 g,超剂量比例为76.67%。丹参注射液用于退黄的常规剂量是1日1次静脉滴注,1次10~20 mL。本次调查中20例患者使用了丹参注射液,其中15例给药剂量超过20 mL,超剂量比例为75.00%。门冬氨酸钾镁、复方甘草酸苷、还原型谷胱甘肽、肌苷、苦黄注射液、腺苷蛋氨酸等均存在单次剂量偏大病例。

2.6.3 溶剂选择:复方甘草酸苷用于静脉滴注时,应选用葡萄糖注射液作为溶剂。本次调查中22例使用甘草酸苷,其中5例使用0.9%氯化钠注射液作为溶剂,溶剂选择不合理比例为22.73%。腺苷蛋氨酸用于静脉滴注时,不可与高渗溶液(如10%葡萄糖注射液)配伍。本次调查中25例患者应用了腺苷蛋氨酸,其中3例使用了10%葡萄糖注射液作为溶剂,溶剂选择不合理比例为12.00%。甘草酸二胺、丹参注射液、茵栀黄注射液等在溶剂选用上均有3例使用不太合理。

2.6.4 溶剂用量:门冬氨酸钾镁用于降低血清胆红素时,说明书规定加入5%~10%葡萄糖注射液500 mL中静脉滴注。本次调查中32例患者使用了门冬氨酸钾镁,其中20例溶剂用量为250 mL,溶剂用量偏小比例为62.50%。还原性谷胱甘肽作为解毒药,在该院应用最为广泛,根据药品说明书,溶剂应选用0.9%氯化钠注射液或5%葡萄糖注射液100 mL,本次调查中60例患者使用了还原型谷胱甘肽,其中有15例溶剂用量为250 mL,溶剂用量偏大比例为25.00%。

2.7 患者经治疗后的转归情况

本次调查的87份病历中,患者治愈9例,占10.34%;好转75例,占86.20%;未愈3例,占3.45%。

3 讨论

3.1 患者性别、年龄与药物性肝损害发生率的关系

1983年法国Larrey[7]研究显示,63%药物性肝损害患者为女性,说明女性易发生药物性肝损害。但周世明等[8]对696例药物性肝损害病例进行临床分析显示,男性多于女性。本次调查中,女性患者47例(占54.02%),与法国文献报道基本一致。

谢朋飞等[9]对142例药物性肝损害分析发现,老年患者占41.6%。康燕婕等[10]研究显示,50岁以上患者占43.0%。这些研究文献表明,老年患者发生概率较高。本次研究中,50岁以上患者53例,占60.92%。

中华医学会消化病学分会肝胆疾病协作组[11]收集了2000—2005年期间,全国13个地区16家大型医院急性药物性肝损害的住院病历,显示男女之比为1∶1.01,年龄>55岁患者仅占27.7%,未能证实国外文献中性别、年龄与药物性肝损害发生率相关性方面的观点。所以患者性别、年龄与药物性肝损害发生率的关系还有待进一步研究,可能与原发疾病种类及地区差异有关。

3.2 致病药物

引起药物性肝损害的药物种类较多,中草药及中成药、抗菌药物、心血管系统用药、保健品、非甾体抗炎药、性激素、抗糖尿病药、镇静药、抗肿瘤药、抗酸药、中枢镇痛药等均可引起肝毒性。陆玮婷等[12]对276例药物性肝损害研究显示中药居首位(占26.10%),袁晓勇等[13]对112例药物性肝损害临床分析也显示同样结果。但也有文献显示[14]抗结核药居首位(占34.81%),其次为中药(占17.03%)。本次调查中,排序居前3位的是中草药与中成药、抗菌药物、心血管系统用药。

3.2.1 中草药与中成药:据报道[15],目前已知可致肝损害的中草药有100多种,中成药有30多种。引起肝损害的中草药主要有麻黄、苍耳子、雷公藤、何首乌等,中成药有壮骨关节丸、复方青黛丸等。中药之所以容易引起肝损害,原因主要是药物因素[16],中成药中一般含有多种草药,每种草药含有多种有效成分,造成有效成分不明、配伍禁忌不明、准确剂量不明等很多不确定因素,少部分患者服用江湖游医自制的秘方、偏方,这些都是中草药与中成药引起药物性肝损害的重要因素。

3.2.2 抗菌药物:抗菌药物引起肝损害的原因主要包括药物本身属性和不合理用药。欧美国家抗菌药物用量大约占所有药品的10%左右。中国滥用现象较为严重,一方面表现为使用比例高,大部分医院为30%~50%[2];另一方面表现为超剂量、超疗程、无指征联用等现象。抗结核药、抗真菌药、大环内酯类抗菌药物等肝毒性较大,本次87例患者中,3例由抗结核药引起,抗真菌药和大环内酯类抗菌药物各引起1例,提示临床医师在使用肝毒性较大的抗菌药物时,更应关注用药合理性。

3.2.3 心血管系统用药:抗高血压药和调节血脂药是引起药物性肝损害的主要药物,其中以羟甲戊二酰辅酶A还原酶抑制剂(他汀类)所致的肝毒性发生率最为显著。

3.2.4 保健品:本次报告4例患者服用保健品引起药物性肝损害,如蜂产品等。保健品强身健体效果往往不明确,老年人肝脏功能减弱,尤其要慎用保健品。

3.2.5 质子泵抑制剂:质子泵抑制剂的肝毒性一般不会引起临床医师的关注,现在其无指征用药现象较为普遍。本研究中奥美拉唑、兰索拉唑、雷贝拉唑各发生1例药物性肝损害,提示临床医师重视质子泵抑制剂的肝毒性。

3.3 治疗药物

诊断为药物性肝损害,医师首先要停用可疑药物,然后对症用药,严重者可采用人工肝支持治疗和肝移植[17]。本次调查的87例患者均采用保肝、降酶对症用药治疗。针对黄疸,采用退黄治疗,患者充分休息,适当补充营养如水溶性维生素等。

本文调查中,还原型谷胱甘肽、甘草酸二胺以及门冬氨酸鸟氨酸3种保肝药最常用,并且以联合用药为主。联合用药可以起到增效作用,一般控制在2~3种药。“是药三分毒”,保肝药物也是双刃剑,联合用药品种过多,反而会加重肝脏负担。还原型谷胱甘肽有解毒和保护肝脏作用,门冬氨酸钾镁有保护肝脏和降低血清胆红素的作用,多烯磷脂酰胆碱促进肝细胞再生。路秀萍[18]研究显示还原型谷胱甘肽联合门冬氨酸钾镁有效率达到97.14%,优于单一用药。安鼎伟等[19]研究显示还原型谷胱甘肽联合多烯磷脂酰胆碱治疗效果显著。陈彩林[20]研究表明还原型谷胱甘肽与甘草酸二胺联合使用疗效增强。

本文调查显示该院保肝用药合理性值得商榷,联合用药品种偏多,药物剂量偏大,溶剂选择和用量上存在不合理现象。

[1]姚光弼.深化药物性肝病的临床和基础研究[J].中华消化杂志,2007,27(7):433-434.

[2]白文元,刘 娜.药物性肝损伤的防范与思考[J].临床肝胆病杂志,2011,27(3):245-247.

[3]Denk H.Drug-induced liver injury[J].Verh Dtsch Ges Pathol,2002,86:120-125.

[4]Bernal W,Auzinger G,Dhawan A,et al.Acute liver failure[J].Lancet,2010,376(9736):190-201.

[5]支杰华,朱 萱.药物性肝病发病机制的研究进展[J].中国实用内科杂志,2006,26(10):793-795.

[6]陈成伟.药物性肝损害诊断标准的演变和评价[J].中国临床医生,2011,39(1):68-71.

[7]Larrey D.Epidemiology and individual susceptibility to adverse drug reactions affecting the liver[J].Semin Liver Dis,2002,22(2):145-155.

[8]周世明,贾 杰.696例药物性肝损害药物的临床分析[J].药品评价,2007,4(6):442-443.

[9]谢朋飞,何长伦.药物性肝炎142例临床分析[J].实用肝脏病杂志,2007,10(6):398-399.

[10]康燕婕,李恒周,张 京,等.药物性肝损伤的易感因素分析[J].中华临床医师杂志:电子版,2011,5(6):1748-1749.

[11]中华医学会消化病学分会肝胆疾病协作组.全国多中心急性药物性肝损伤住院病例调研分析[J].中华消化杂志,2007,27(7):439-442.

[12]陆玮婷,李 军,欧 宁,等.276例药物性肝损伤的病因和临床表现分析[J].中华肝脏病杂志,2006,14(11):832-834.

[13]袁晓勇,刘晓政.药物性肝炎112例临床分析[J].中国实用医药,2011,6(14):165-166.

[14]常 越,李建生.药物性肝损伤临床特点与预后相关性分析[J].中国医学创新,2010,7(26):51-52.

[15]汪月娥,姚光弼.中草药和相关保健食品引起药物性肝病的研究[J].中华消化杂志,2007,27(7):435-438.

[16]徐列明,林庆勋.正确认识中药的肝毒性[J].中华肝脏病杂志,2007,15(7):534-535.

[17]梁 斌,余国梅,毛 静.药物性肝炎及其治疗的研究进展[J].解放军药学学报,2011,27(2):175-177,188.

[18]路秀萍.还原型谷胱甘肽联合门冬氨酸钾镁治疗药物性肝炎临床观察[J].中国现代药物应用,2012,6(2):72-73.

[19]安鼎伟,李 静,金丽君,等.还原型谷胱甘肽联合多烯磷脂酰胆碱治疗急性药物性肝损害的疗效观察[J].中国药房,2011,22(28):2642-2643.

[20]陈彩林.还原型谷胱甘肽联合甘草酸二胺治疗肝功能损害60例分析[J].胃肠病学和肝病学杂志,2009,18(3):235-238.