社区理性和市场理性:小农理性的演化

2012-07-13李继刚

李继刚

(西藏民族学院 财经学院,陕西 咸阳 712082)

一、问题的提出

自20 世纪初期以来,小农经济行为一直受到学界的持续关注,学者们从不同的视角对其进行分析。由于受到不同时期社会环境和学术气候的影响,学界对小农经济行为的评价存在诸多分歧,形成了各种学派,其理论大致可分为生存—道义小农理论和市场—理性小农理论。

生存—道义小农理论以恰亚诺夫、斯科特的理论为代表。恰亚诺夫对20 世纪20年代俄国4 个县的家计调查材料进行研究后指出,资本主义的利润计算方法不适用于小农的家庭农场,小农消费的多少决定劳动投入;小农劳动投入量取决于劳动投入增加所导致主观感受“劳动辛苦程度”与新增产品消费满足的对比;小农经济活动量的变化是家庭人口变化而不是经济刺激的结果;小农的一切行为目的只是为了生存。在恰亚诺夫研究的基础上,詹姆斯·斯科特进一步阐明了生存小农的经济行为。斯科特认为,在“长久地站在齐脖深的河水中,只要涌来一阵细浪,就会陷入灭顶之灾”的境况下,小农是按照“避免风险”、“安全第一”的原则行事的,是在同一共同体中,人人都有维持生计的基本权利观念下,以“主客”间的“互惠关系”等指导自己行为的。[1]马克斯·韦伯认为,处于前资本主义条件下的小农,所追求的不是收入更多,而是以最少的付出得到一定量的收入。“例如,某个人按每英亩1 马克的价钱一天收割了2.5 英亩地,从而挣得2.5 马克。现在,工价提高到每收割1 英亩得1.25个马克。本来他可以轻而易举地收割3 英亩地,从而挣得3.75 马克。但他并不这样做;他只收割2 英亩地,这样他仍然可以挣得他已经习惯得到的2.5马克。”[2]由此,韦伯判定,在前资本主义社会的小农的行为是不理性的。这与恰亚诺夫认为的“农民劳动自我开发程度靠需求满足程度和劳动艰苦程度之间的某种关系来确定”[3]的认识是比较接近的。

上述观点似乎表明,对小农经济行为的解释,采用以雇佣劳动和追求利润为基石的古典经济学是不适当的,而应采用文化人类学和经济人类学的方法进行深入研究。但显然生存—道义小农理论所考虑的是完全停滞的经济,过于片面强调小农生产为生计,而忽视或没有考虑到市场对人们行动的影响,也未考虑交易的发生,以及各种可能的社会力量对小农经济行为的影响。

市场—理性小农理论以西奥多·舒尔茨的理论为代表。舒尔茨认为,小农的经济行为与企业行为并无多少区别,小农的资源配置是有效率的,很少有低效率的情况发生;传统农业增长的停止不是来自小农进取心的缺乏,而是受传统边际效率收益递减规律的支配。舒尔茨将小农经济理性引入了经济分析,扭转了长期以来学界对小农认识的偏见,为后来者分析小农经济行为提供了强有力的理论指导。继舒尔茨之后,塞缪尔·波普金进一步阐明了舒尔茨的分析模型,认为“理性化”的农民是个体利益最大化的实现者,他们对于个人的每一项活动都要进行估算,使其与客观上可能获得的利益相一致,因此,他们会做出使自己的期望效用最大化的选择。这种将小农当作以利润最大化为目的的企业家的分析,受到了其他学者的批评。批评者认为,小农有效率的假说,在纯粹的新古典利润最大化意义上,既没有被证明为一般命题,也无法特别有力地解释小农经济行为中偏离效率的现象及其原因。同时,该假说不适用于样本小农所属于的小农大众,掩盖了小农之间行为的差别及其原因。[4]

学界在讨论小农经济行为时,讨论的是“哪种理性”而已。笔者认为,“人的行为是理性的”这一基本假定不仅适用于现代市场经济,而且也适用于非市场经济。人类经济行为的表现在不同的经济中没有不同,只是由于社会环境、生产力水平以及生态自然条件不同,而造成可供选择的方案不同所致。笔者根据小农理性的发展变化提出社区理性的概念和小农理性演化模式,消除了上述相关理论之间的隔膜与分歧,为科学认识小农经济行为中出现的问题提出一个可能的解释。

二、“社区理性”与“市场理性”的比较

基于社区理论和经济学关于理性行为的相关研究,笔者提出“社区理性”概念和小农理性分层模式(图1),拟通过研究社区来认识小农的理性行为。

图1 小农行为理性演化模式

所谓“社区理性”是指小农在传统的农业社会以及在去自给化初期,为了满足其家庭的生存与发展,所表现出的带有地域色彩和文化特征的行为认知。具体而言,“社区理性”包括如下内涵:

(1)社区理性是小农在传统农业社会的生产生活中形成的一种行为理性。这种理性是在生产力水平落后,人们改造自然能力低下,生存环境恶劣,生活交往封闭,以及人们基本处在自给自足的经济状态情况下形成的。

(2)社区理性受社区意识的指引。社区理性是社区所认同的理性,这种认同是社区意识的集中体现。而社区意识是个人在不断地与社区及其环境交往中所达成“协议”的一种节约费用的工具,它以世界观的形式出现而简化决策过程。也就是说,“好”的意识形态能降低社会运行的费用。它所内在的与公平、公正相关的道德和伦理评价,有助于缩减人们在互相对立的理性之间进行非此即彼的选择时所耗费的时间和成本。可以说,社区理性以社区意识为基础,社区理性是社区意识的理论化与逻辑化。

(3)社区理性不仅体现在对物质利益的追求当中,而且突出表现为人们追求社区对自己的承认。在社区中,社区理性、社区文化、社区道德标准控制着人们,共同调适着人们的生活。“每一种与他人的联系都给我们一种归属感,但同时也将一种制度约束加于我们。这样的联系使人们体验到一种深深的满足,并给人以一种认同感和安全感。”[6]同时,社区理性还涵盖了出于关爱、团结等其他各种利他主义。

(4)社区理性具有长期稳定性。小农世世代代生活在社区当中,从社区理性建立的物质基础来看,社区理性是建立在地缘、血缘、亲缘、互惠、共同经历以及经济社会分层产生的社会契约关系和权威—服从等关系的基础之上的。从社区理性功能层面看,社区理性强的人,在生产生活中遇到日常性和突发性事件时,他的交易费用较低。当社区中社区理性建立起来时,社区秩序也就有了基础。从价值层面看,因为乡村秩序是通过事件来建构的,重复发生的日常性和突发性事件,使应对事件的人与人的关系具有重复博弈的性质。

寓言一般篇幅短小,语言凝练,常常蕴深刻哲理于浅显语言和生动故事中。寓言结构简单却富有表现力,一般具有明显的讽喻性和教育性,常用比喻、夸张、象征等修辞手法。它的故事情节多为虚构,主角多是人格化了的动物、植物或者自然界的其他事物。

(5)社区理性与小农的生态有关。影响社区理性的变量不仅包括社区小农的居住年限和社会文化背景,还包括生态因素,即自然环境、社会经济结构和人类抉择作用之间的相互影响。在一个复杂社区中,成员的社区理性是分层次的,同时随着社区界限、规模等变化而变化。

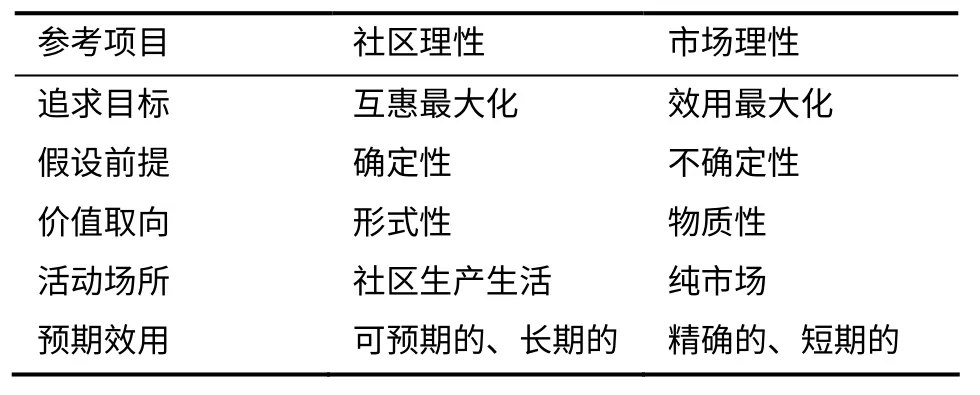

笔者拟先对社区理性与市场理性进行概括性比较(表1),以便更好地讨论小农从社区理性向市场理性的过渡问题。

表1 社区理性与市场理性的比较

从追求的目标来看,随着小农分工水平的提高,小农理性由互惠性的社区理性向效用、利润最大化的市场理性过渡,体现了小农由基本的生存道义状态开始转向寻求自身的发展目标。从小农所处的决策环境来看,社区理性形成于一种封闭的、不变的环境当中,在这样的状态之下,人们生产劳动和生活方式程式化、不变性是这个社会的最大特点。而市场理性则是商品交换的产物,是小农在应对市场环境变化,提高自身市场竞争力,增强生产、生活应对风险的能力当中形成的。从价值取向来看,社区理性更多地表现为个人对社会地位的追求,体现为对形式上、仪式上东西的看重;而市场理性更多地表现为个人对物质本身以及物质所带来的精神上满足感的看重。从活动场所看,小农的社区理性表现在生产生活的各个领域,小农的市场理性则更多地体现在市场交易活动当中,而在小农的社会生活交往中,社区理性依然影响着行为人。从预期效用来看,社区理性中的小农与他人交往、交换是可预期的、长期的乃至终生的,但同时又是模糊的,渗入了很多的个人情感在其中,而市场理性恰恰相反,交易是短暂的、精确的,不带有个人情感或很少带有个人情感在其中。

三、社会转型中小农理性的演化

随着小农生产活动专业化水平的提高和生活消费品越来越依赖于社会供给,他们的社会活动范围逐步从“熟人社会”走向“陌生人社会”。

按照社会分工与社会发展程度,德国社会学家滕尼斯将社会大致分为两类,即礼俗社会和法理社会。在礼俗社会中,社会分工程度较低,经济规模较小,社会角色分化不明显,家庭是社会的核心单位,占统治地位的是个人权威或具有感情色彩的等级结构,社会具有很强的同质性,人的行为主要受习俗、传统的约束。而在法理社会,社会分工趋于细化,经济规模较大,角色分化明显,社会具有很强的异质性,各类社会组织处于社会的核心地位,非个人的、不具感情色彩的交往关系居于统治地位,人的行为主要受正式的规章、法律约束。[7]著名社会学家涂尔干在其巨著《社会分工论》一书中,提出人类行为分为“机械团结”和“有机团结”。在机械团结的社会结构中,人与人之间具有同质性,不存在明显的差异,集体成员在情绪感受、价值观、信仰等方面具有类似的特质。有机团结的社会是强调专业化和分工的异质社会,是发达社会的产物。[8]中国学者费孝通将中国社会划分为:熟人社会和陌生人社会。[9]在传统农业社会,以家庭为基本生产单位,自给自足是其基本生产形式,土地是最为关键的生产资料。土地有别于其他要素,具有非移动性,这使得以土地为生的小农祖祖辈辈生活在一个地方,而很少流动。人们生于斯,死于斯,安土重迁,相互守望,由此导致熟人社会的形成。个人在以血缘、亲缘、地缘相互交织而成的网中生产、生活和交往。随着社会的发展,小农分工水平不断提高,商品经济以及商业文化不断渗入,小农原有的存在状态逐步解体。受经济的外向推动作用,各种生产要素开始流动,村庄不再是一个人一生生活的全部,同时,村里人也不再是个人交往的全部对象。随着社会分工程度的加深,乡村行业越来越多,村民之间逐步减少相互接触的时间与空间,社会经济力量开始逐渐打破封闭、传统的熟人社会,使之渐渐向“半熟人社会”过渡。“村民之间已由熟识变为认识,由意见总是一致变为总有少数反对派存在(或有存在的可能性),由自然生出规矩和信用到相互商议达成契约或规章,由舆论压力到制度压力。”[10]

伴随着乡村社会从“熟人社会”向“陌生人社会”迈进,小农理性也将由社区理性过渡到市场理性。

小农理性的转型至少受到两方面的制约:一是技术发展程度。行动者首先受自己所处的生产力发展水平的影响,也就是受获取资源能力的影响,拥有较高能力的人与较低能力的人相比,更易于达到个人目标。二是社会制度环境因素。制度约束可以提供积极与消极的制裁措施,以鼓励或削弱某种行动。

社区理性是人们在长期交往中有意无意所形成的,具有持久的生命力,并构成具有地方特色的文化现象。小农之间关系的处理是以共同的认知为基础,在彼此可以接受的行为方式范围内,展开有利于自己家庭长远发展的竞争与合作。由于小农的生活空间较为固定,世世代代生活在一定的社区之中,很少发生流动,彼此之间形成了紧密的生存联系。因而,社区理性与正式制度是激励相容的,是社区成员公认的行为方式。社区理性节约了行为人衡量和实施交易的费用,促进了交易的发生。当然,社区理性又存在一定的局限性,如果超出社区,走向“陌生人社会”,该理性可能就成为了非理性,由此可能提高实施成本,阻碍交易的扩展,市场理性就成为了社区理性的更高形态。

社区理性的形成是小农应对复杂多变环境和人类自身有限理性的有效选择。当人面对错综复杂的世界而无法迅速、准确和低费用地做出理性判断时,有效策略必然是依据过去的生活经历应对当前的问题。总而言之,社区理性的经济功能主要表现为:一是节约了信息费用,二是有效地克服了“免费搭车”的问题,三是有效地应对各种自然灾害以维持生存。

随着小农分工水平的不断提高,小农理性也由社区理性逐渐向市场理性过渡。马克思认为“人们是自己的观念、思想等的生产者,但这里所说的人们是现实的、从事活动的人们,他们受自己的生产力和与之相适应的交往的一定发展——直到交往的最遥远的形态——所制约”。[11]小农深入参与市场活动,来自市场竞争的压力不断增大,这种内在的竞争必然要求市场的参与个体要时刻关注自身的利益,即追求在有限的资源条件下以最小的投入获得最大的收益,而不是被市场所淘汰。这样,小农的社区理性逐步被市场理性所替代。当然,市场理性是在社区理性的基础上发展而来的,是一种高于社区理性的存在形态,但市场理性不仅仅为生存而存在,它更多地体现为生命的力量和价值,提升了生命的质量。

小农从社区理性向市场理性的过渡,表现为个体自由程度提高,创造性能力得以发挥,以及对物质利益的不断追求。商品经济交换形式及其组织形态为小农市场理性的实现提供了可靠的外部基础,竞争与合作为小农市场理性的形成与发挥提供了广阔的天地。

按照上述分析逻辑,小农在不同的发展阶段,其所表现出的理性形态是不同的,可将其分为三个层次,即社区理性、市场理性以及介于这两种理性之间的并存与混合形态。社区理性是小农最为基础的价值性理性层次,在小农社会发展的低级阶段起着满足小农生存需要的作用。而随着小农经济的发展,市场理性成为更高一级的理性形态。

四、小农理性演化的影响因素

一个社会建构的过程,就是行动者在与社会规范结构碰撞中不断权衡与选择的过程。即就是说,当个体处于一种先于自己的那些社会角色、社会位置和相应规范的约束之下试图实现自己的意图时,行动者会采取一种同社会结构相变通或相权衡的方式来行动。具体到小农行为理性的社会建构时,研究者就要从小农所注重的事物、所认可的东西、所追求的事物来看待其理性的形成与变化。

中国人总是在理性与非理性之间寻找一种平衡,一种协调与和谐[12],社会学界往往将“人情”、“面子”、“关系”作为解读中国人行动逻辑的关键词,小农社会更是如此。总的说来,小农理性的形成与变迁同以下几个方面有关:

(1)生存环境。如上所述,小农社会发展的过程是一个由熟人社会逐步向陌生人社会过渡的过程。由此可以说,社区理性是小农在熟人社会中形成的一种能够满足其个人及其家庭对生存、关爱、归属感等需要的一种行为理性,是一种由血缘、亲缘、地缘等为纽带而结成的行为方式。在这样的环境当中,小农更多地追求的是生存以及由生存而衍生的个人在社区当中的认可。更加看重的是自身在社区中的地位,力图树立个人在社区中的权威形象。而这种权威是有等级、大小层次之分的,这也给个体理性的选择提出了要求,这种理性的外化形式表现为“以‘己’为中心,象石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上的,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄”。[9]在这样的网络型组织中活动,体现为一种广泛的个体对地位、权威的渴望和追求。这种个人权威的普遍分布被一些社会心理学家认为是辨识中国人人格特征的关键。[13]而随着小农社会化程度的提高,市场化影响到小农社会的各个方面,人们更多地通过市场交易而联系,对权威的追求外化为转向职业、社会地位等以收入为载体的物化形式。

(2)个体对社区的依赖程度。在小农社会发展的较低阶段,个体与社区利益在各个方面都休戚相关,个体的一切利益都要从社区中获得,包括最基本的衣、食、住、行等。小农无法离开社区而存在,一旦被社区所抛弃就会变成孤苦零仃或一无所有的人。同时,小农生生世世所生活的社区一般情况下也决不让其成员落到如此地步,这也体现为社区共同体的一面。而随着小农社会化程度的提高,小农的流动性增强,固化的社区被打破,社区的意义由此发生改变,不再是小农生存的唯一依靠,而仅仅成为个人工作、生活以及交往单位之一。

(3)价值理念。中国传统文化“君子喻于义,小人喻于利”的观点影响极其深远。义指道义,是孝顺、敬长和等级规范,即仁、礼等伦常,而利则指人的私欲、私心。如果一个人追求自己的“利”就会违背或断送“义”,因此,在儒家看来,义的问题是人之所以为人的问题,教化人们应重义轻利。而在这当中,小农理性的外化形式就表现为“家

文化”。家庭不仅仅是一个生产和生活单位,而是一个寄托人生希望,让人可以忍辱负重投入全部感情和身心之所。市场经济力量逐渐侵蚀着乡村社会的结构,随着市场参与度的不断提高,小农与社会的联系愈加紧密,现代市场经济因素开始改变着他们的观念与价值取向。追求个人自由、追求社会地位平等、追求物质利益等,成为去自给化小农的人生目标和行事原则,小农的市场理性开始替代社区理性。

[1]詹姆斯·斯科特.农民的道义经济学:东南亚的反叛与生存[M].程立显等译.南京:译林出版社,2001.

[2]马克斯·韦伯.新教伦理与资本主义精神[M].于晓,陈维纲等译.北京:三联书店,1987:45.

[3]A·恰亚诺夫.农民经济组织[M].萧正洪译.北京:中央编译出版社,1996:53

[4]弗兰克·艾利思.农民经济学[M].胡景北译.上海:上海人民出版社,2006.

[5]科尔曼.社会理论的基础[M].邓方译.北京:社会科学文献出版社,1999:22-23.

[6]柯武刚,史满飞.制度经济学[M].韩朝华译.北京:商务印书馆,2004:71.

[7]滕尼斯.共同体与社会[M].林荣远译.北京:商务印书馆,1999:52-53.

[8]埃米尔·涂尔干.社会分工论[M].渠东译.北京:三联书店,2005.

[9]翟学伟.个人地位:一个概念及其分析框架[J].中国社会科学,1999(4):144-157.

[10]贺雪峰.论半熟人社会[J].政治学研究,2000(3):61-69.

[11]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第4 卷[M].编译局译.北京:人民出版社,1995:157.

[12]翟学伟.“土政策”的功能分析——从普遍主义到特殊主义[J].社会学研究, 1997(3):88-95.

[13]费孝通.乡土中国[M].上海:上海世纪出版集团,2007:94-95.