中心静脉导管类型与局部皮肤感染及赘生物形成的护理研究

2012-06-03王盈王会英董凤齐邓艳

王盈 王会英 董凤齐 邓艳

(天津医科大学附属肿瘤医院,天津 300060)

随着肿瘤化学治疗和静脉输液技术的发展,锁骨下中心静脉置管已广泛应用于肿瘤患者,但是导管留置期间引起的相关性并发症却不容忽视。据统计[1],约15%的中心静脉置管病人发生并发症,赘生物形成位居第2位,发生率为2%~26%。导管内赘生物既是静脉栓塞的危险因素,也是微生物的良好寄居场所,因此,减少导管内赘生物形成是预防导管相关性感染的重要手段之一。本研究将通过观察单腔直孔,单腔直侧孔,双腔直孔和双腔直侧孔四种锁骨下中心静脉导管留置期间管内赘生物的形成和局部皮肤感染的发生,为患者选择最佳类型的导管类型提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择我院2010年1~4月病理确诊为胃癌,拟行手术治疗的住院患者130例,其中男性82例,女性48例,年龄在25~78岁,平均56.1岁。病例选择标准:均采用锁骨下中心静脉置管;置管前腋温36.0~37.3℃;白细胞计数和中性粒细胞比例正常;D-二聚体0.1~0.3mg/L;置管前签署锁骨下中心静脉置管知情同意书;置管后导管内注入的液体无配伍禁忌者。排除标准:导管留置期间输血者,D-二聚体>0.3mg/L者。将130例患者随机分为四组,即单腔直孔导管组20例(单直组),单腔直侧孔导管组21例(单侧组),双腔直孔导管组46例(双直组),双腔直侧孔导管组43例(双侧组)。四组患者年龄、性别及导管留置时间比较差异无显著意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 穿刺方法 采用锁骨下静脉穿刺方法[2]。

1.2.2 固定方法 在无菌操作下导管置管成功后,四组均采用缝线固定法,将蝶形夹固定于穿刺点外1cm导管上,穿丝线通过蝶形夹两侧的小孔缝合固定于患者的皮肤,直接将10cm×12cm透明贴膜覆盖穿刺点和蝶形夹平贴于导管所在的皮肤上。

1.2.3 置管前记录 患者的一般资料,包括年龄、性别、腋温、白细胞计数、中性粒细胞比例、D-二聚体、置管时间等。

1.2.4 置管后维护 严格中心静脉置管后护理常规,包括导管部位定期换药;输液前后生理盐水10ml脉冲式正压封管,输液时间大于8h者,每8h冲管一次;定期更换正压接头;每日定期评估患者腋温;定期记录白细胞计数、中性粒细胞比例和D-二聚体情况;每日评估置管局部皮肤情况,包括有无红肿、疼痛及渗液等;记录拔管时间、拔管原因,严格按照无菌操作原则进行拔管,并剪取导管尖端5cm做细菌培养,对发热者同时进行血培养检验,记录培养结果;将研究对象纵向剪开,测量并记录导管内主腔和侧腔赘生物长度。

1.3 穿刺部位皮肤感染的判定标准[3-4]0度:穿刺部位皮肤没有任何变化;Ⅰ度:穿刺部位皮肤红肿,直径≤1cm;Ⅱ度:穿刺部位皮肤红肿,直径>1cm;Ⅲ度:穿刺部位皮肤红肿,且周围有分泌物。

1.4 统计学方法 采用SPSS统计软件进行数据分析,采用χ2检验,P<0.05为差异有显著意义。

2 结果

2.1 四组病例中124例因正常出院拔管,导管细菌培养结果阴性,6例因发热拔管,占4.6%,导管培养及血培养结果均为阴性,考虑为非导管相关性感染。

2.2 不同类型中心静脉导管内赘生物长度比较(表1)

表1 不同类型中心静脉导管管内赘生物长度比较 (cm)

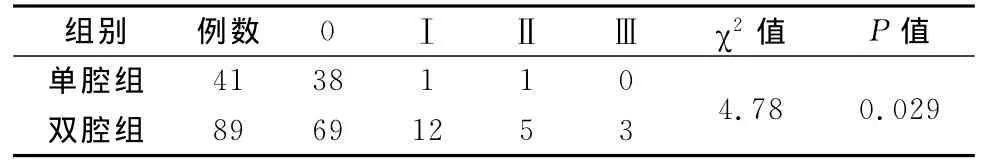

2.3 患者皮肤感染情况比较(表2)

表2 不同类型中心静脉导管局部皮肤感染情况比较

3 讨论

3.1 导管内赘生物的形成及危害 肿瘤患者易于发生静脉血栓,主要是因为肿瘤细胞能激活凝血系统而导致凝血酶形成,进而发生凝血,同时肿瘤细胞可以通过损伤血管内皮而加剧高凝状态。中心静脉导管作为一种异物刺激血管内膜,使血管壁结构的完整性受损,血管的抗血栓与促血栓作用失去平衡,使纤维蛋白、血细胞和其他凝血成分沉积在管壁上,形成赘生物,赘生物与管壁一般仅有轻度粘连,容易脱落,引起肺栓塞,同时赘生物也是微生物良好的寄生场所,增加了导管相关性血流感染的危险。

3.2 侧孔导管组易形成主腔赘生物 本研究显示,侧孔组主腔赘生物明显高于直孔组。分析原因,在用生理盐水脉冲式冲管时,由于侧孔的存在,压力被分流,到达导管尖端的冲管液的流速和流量较直孔低,从而导致附着在管壁上的纤维蛋白、血细胞及其他凝血成分不易被冲走,随着留置时间的增加会形成更多的管内赘生物,因此,在临床实践允许的情况下,尽量选择直孔导管降低,可赘生物的发生率。

3.3 双腔导管局部皮肤感染的发生率高于单腔组 锁骨下中心静脉导管作为一种机械性刺激,对穿刺点周围皮肤有伤害。本研究显示导管留置时间与穿刺点局部皮肤感染的发生呈正相关,这一点与刘玉简[5]的研究结果相一致。分析原因是锁骨下中心静脉置管术后感染最常见的侵入来自穿刺点,导管插入后24~48h,其表面形成一层疏松的纤维蛋白鞘,穿刺处微生物沿导管表面自体内迁移繁殖,免受宿主吞噬细胞和抗生素的作用,而成为良好的寄生场所[6]。双腔组导管的局部皮肤感染率高于单腔组,单腔组采用单线缝合固定,双腔组采用双线缝合固定,缝线穿刺部位皮肤损害的几率要大于单腔组,且双腔导管创面大于单腔导管,更易发生穿刺部位的感染。

综上所述,为降低中心静脉置管导管内赘生物的发生率,减少血栓栓塞及导管相关性感染的发生率,我们建议在锁穿导管置管前选择单腔直孔导管,尽量避免或减少双腔侧孔导管的使用,以减少穿刺点局部皮肤感染的发生和管内赘生物的形成。

[1]Merrer J De,Jonghe B,Colliot F,et al.Complications of femoral and subclavian venous cat heterization in critically ill patient s:A randomized cont rolled t rial[J].JAMA,2001,286:700-707.

[2]朱焕改,史宪杰,顾万清,等.大静脉置管后致菌血症的临床分析与防治[J].中华医院感染学杂志,2001,11(3):197.

[3]O’Grady NP,Alexander M,Dellinger EP,et al.For the Centers for Disease Control and Prevention.Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections[J].MMWR,2002,51(RR-10):1-29.

[4]韩文斌.中心静脉置管的并发症及防治[J].中国急救医学,2003,23(9):637.

[5]刘玉简,叶丽宜,谢少玲,等.ICU中心静脉导管的相关感染因素与护理[J].护理实践与研究,2009,6(18):115-116.

[6]马佳,王阿莉.锁骨下静脉置管导管感染相关因素的研究现状[J].现代中西医结合杂志,2010,19(18):2318-2320.