云南加工型萝卜生产现状及发展建议

2012-05-22龙荣华梁明泰李石开

陶 婧 钟 利 龙荣华 梁明泰 李石开

萝卜(RaphanussativusL.)是根菜类蔬菜的主要品种之一,2006年全国萝卜的播种面积达122万hm2,总产量 4003.2万 t(农业部,2008)。云南省地处低纬度高原,有着独有的气候、地理优势和劳动力优势,经过二十多年的发展,加工型萝卜产业已成为云南蔬菜产业的重要组成部分。据统计,云南省萝卜条(丝)出口年产值已接近15亿元。凭借该产业短、平、快的优点,加工型萝卜已成为红河州的石屏县,玉溪市的红塔区、通海县、江川县,楚雄州的禄丰县、南华县,曲靖的陆良县以及丽江等地的彝族等少数民族地区区域性优势和特色农业支柱产业。

1 云南省加工型萝卜生产现状

加工型萝卜是指专用于脱水、干燥加工成萝卜干条或干丝的萝卜类型。近年来云南省加工型萝卜产业规模和市场占有率不断扩大,产品质量不断提高,出口量逐年增加。

1.1 地理位置优越,气候条件适宜

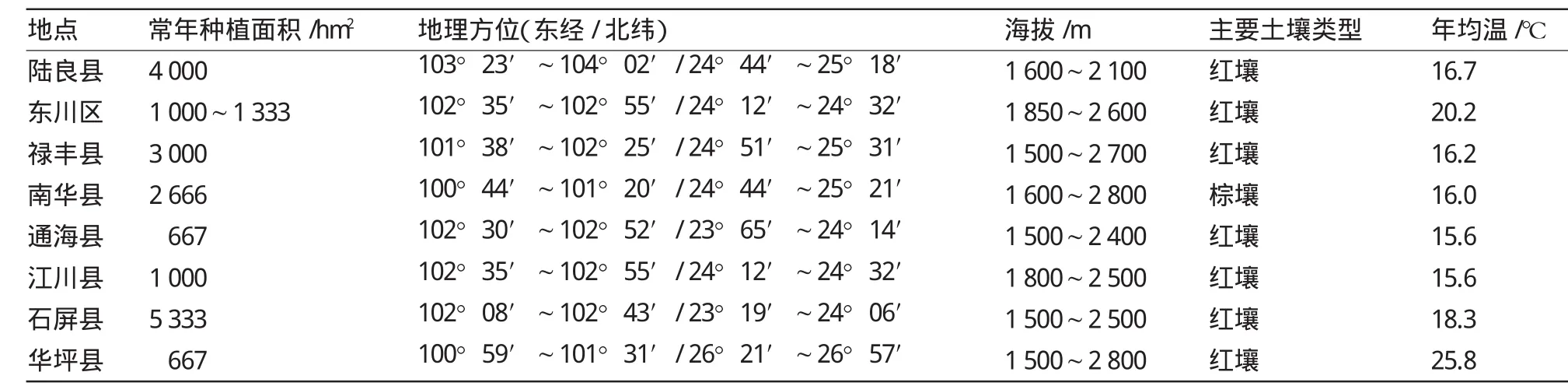

云南山区、半山区占全省总面积的94%,山区特色赋予了农业立体化、多元化的特点。近二十年来,凭借着区位优势和适宜的气候条件,云南省加工型萝卜产业取得了长足进步。据统计,2008年云南省常年萝卜种植面积达5万hm2,用以加工丝、条的白萝卜种植面积接近3.33万hm2,鲜萝卜年产量接近300万t,丝、条产量接近20万t。云南加工型萝卜以秋季种植,冬、春收获、加工。秋季雨水充沛,冬、春季节干燥,风大少雨的气候环境为加工型萝卜的播种、生长、收获及加工创造了得天独厚的条件(表 1)。

表1 云南省加工型萝卜主产区及环境特点

1.2 加工型萝卜栽培品种多样

云南省加工型萝卜栽培品种来源广泛,既有云南各地的农家品种,又有从日本、韩国引进的品种(表2),多为大根型白萝卜。当地农家品种因叶片大而披垂,种植密度低,辛辣味太浓,不适应市场要求。目前云南省加工型萝卜生产上使用的品种绝大部分来源于日本进口品种耐病总太。该品种1974年由日本泷井种苗公司选育,一代种收获的萝卜根形长、直、光滑,大小均匀,单株萝卜净质量2.0~4.0kg,最大根质量达6.3kg,成熟期75~80天,加工品质好,唯一缺点是种子价格昂贵。虽然各地也在积极探索引进加工型萝卜新品种,如江川县在小春萝卜种植中常采用真冬跃进 、改良大跃进等;通海县农业局引进日本阳青大根、日本新总太大根、春勇大根等品种进行试种,但后续推广种植工作未见报道。

1.3 栽培模式丰富多样

近年来云南省耕地面积日益紧张,旱情日益严重,全省白萝卜主产区也根据各地地理、气候特点及前、后茬栽培作物习惯,采用套作、间作和轮作等方式,因地制宜,探索出了一些实用的旱作复种模式,提高土地复种指数。

1.3.1 烤烟套种萝卜 烤烟是云南省主要的旱地作物,烤烟种植区根据各地气候条件将萝卜于每年7~11月间种植在烤烟的空行中。即利用萝卜耐阴的习性,在烤烟中耕除草时,撒播萝卜种子,待烤烟全部成熟后,再收获种植的萝卜,整个过程除了对烤烟的正常施肥管理以外,不再单独为萝卜施肥除草。萝卜在生长过程中吸收了烤烟地里富余的养分,减少了杂草的生长空间,减轻了杂草对烤烟的为害,同时也增加了土地的利用率。禄丰县勤丰镇、仁兴镇等地采取了该套种模式。初步统计,勤丰镇2010年鲜萝卜总产量约3750万kg,可加工成萝卜丝288万kg,以当年收购价3.50元·kg-1计算,为全镇农民增加1008万元的收入,农民人均增加收入401元。

表2 云南省加工型萝卜品种

1.3.2 玉米套种萝卜 即玉米收获后期,在玉米行间套种萝卜。玉米垄作栽培行间距较大,适合间套种其他作物,且垄作可增加土壤采光面,提高地温,充分利用晚秋及冬季充沛的光热资源及有限的土地资源。云南省禄丰县、陆良县在半山半坝区及山区大力推广该种植模式。2008年经禄丰县科技人员理论测产和实产实收,玉米每667m2平均产量717.9kg,产值1076.85元(每千克按1.5元计),比净种会单4号增产101.5kg(县农业部门统计数),每667m2产值增加152.25元;萝卜每667m2平均产量5405.3 kg,产值达1126元(以12.0kg鲜萝卜加工干挂萝卜条1kg计算,1kg干挂萝卜条按2.50元计)(刘少龙,2009)。

1.3.3 软荚豌豆间作萝卜 此模式是一种较新的复种模式,高秆作物与矮秆作物间作,能充分利用地力、光、热、水肥等自然资源,提高土地利用率,改变单一种植软荚豌豆、萝卜的传统模式。

1.3.4 马铃薯—萝卜轮作 南华县的马铃薯、萝卜种植被列为第四批全国农业标准化示范区,在当地五街、天申堂实施的农业标准化示范区建设,有力带动了全县马铃薯、萝卜种植面积和生产水平的提高。马铃薯收获后直播萝卜这一轮作模式在当地也得到迅速发展。试验结果表明,马铃薯—萝卜种植模式能有效减少萝卜病毒病、霜霉病、软腐病的发生,增加萝卜单株的根长、根粗、根质量,较萝卜—萝卜栽培模式每667m2产值增加586.32元,增幅达12.1%(李添群和叶旭刚,2011)。

1.4 传统加工工艺为主,现代化脱水加工为辅

云南大部分出口、内销的干制萝卜条(丝)仍采用传统的加工方法,即以农户为主的家庭作坊式加工。每年12月至次年2月,禄丰、陆良、石屏、南华等白萝卜主产区农户陆续开始萝卜条(丝)的加工,地点多选择在通风、向阳的地方,搭上凉席或撑杆搭架,晾、挂晒萝卜条(丝)。风干后,根据萝卜条(丝)的质量进行分级、扎把、包装。自然风干加工萝卜条(丝)的方法充分利用了风能和太阳能,降低了加工成本。萝卜条(丝)晾晒地点必须选择在无雾、无霜,风力大、湿度低、卫生的地方。尽管云南省大部分地区冬季干燥、少雨,但雾霾、霜冻等气象灾害却时有发生,萝卜条(丝)变色、发霉等时有出现,影响其商品价值。

现代化机械脱水加工实现了萝卜切条(丝)、脱水、分级、包装的全机械化操作,适应市场需求,切条(丝)的机器规格可调。一条烘干生产线,每日耗2t煤,可产1t干萝卜条(丝)。采用机械脱水加工萝卜条(丝)的方法能够提高加工产品的质量,得到的萝卜条(丝)色白、质优。目前云南省已建有一批具有自主生产能力的萝卜条(丝)加工企业,如云南通海高原农产品有限公司、云南省石屏县东升绿色食品有限责任公司等。但目前这一类的现代化加工企业数量仍然较少、规模较小。

2 云南加工型萝卜生产面临的问题

2.1 主栽品种单一,加工品质优良、耐抽薹品种缺乏

虽然目前生产上使用的品种较为丰富,但主栽品种只有农户自繁或购买的耐病总太二代种。虽降低了用种成本,但自繁种未经严格的提纯复壮,混杂退化严重,导致萝卜外形大小不一,品质参差不齐,商品性差,影响加工质量。据2011年调查,每公顷耐病总太一代种子成本是3600元,条(丝)成品率为80%;二代种每公顷种子成本是450元,但成品率仅30%,加工所得的萝卜条(丝)产量及品质下降,达不到出口标准,农户和企业的经济效益受到影响。

耐抽薹品种缺乏。云南白萝卜加工期长,每年持续约3个月,现有主栽品种成熟期集中、加工后期收获的萝卜因生长期过长,出现抽薹、开花,肉质根出现糠心,木质部纤维硬化等情况,影响了萝卜条(丝)的加工品质。此外,在萝卜条(丝)销售旺季,部分地区采用鲜食萝卜品种白玉春进行脱水加工,尽管该品种具有耐抽薹的特性,但其肉质偏硬、加工后条(丝)发乌,不适宜作为加工品种使用。

2.2 种植零散,标准化程度低

云南大部分山区、半山区地区加工型萝卜生产仍以一家一户为主,农民组织化程度低,不成规模,无论种植区域还是品种选择都存在盲目性,当地相关部门的统筹规划较为缺乏。此外,加工型萝卜高产栽培技术对耕地的选择、整地施肥理墒、播种期、田间管理及采收期均有严格的要求,但目前云南省部分加工型萝卜产区在栽培技术上比较落后,各地相配套的栽培技术规程缺乏,仍采用传统的撒播种植,密度不均匀,不施任何肥料,靠天吃饭,个体生长参差不齐,品质较差,售价较低,农民收益受影响。

2.3 现代化加工企业少,龙头企业带动力不足,产业化经营水平低

现代化加工型企业少,规模小。主产区萝卜条(丝)销售公司的货源大部分仍来自农户。农产品的收成受天气影响较大,企业与农户之间没有较多的约束,市场价格好时产品流向市场,价格低时又依附加工企业,风险由企业承担,经营负担加重。收购过程中面临着与“农”对接难度大等问题。目前,云南省已建有一批加工型萝卜龙头企业,但龙头企业重收购和流通,轻加工和基地,而基地建设重生产和数量,轻市场和质量。龙头企业与基地、企业与农户之间还没有真正建立起风险共担、利益共享的机制,制约了加工型萝卜产业化经营的纵深发展。

3 云南加工型萝卜产业发展建议

3.1 发挥资源优势,选育优质、耐抽薹品种,走新型研、产、销路线

一是加强优良地方品种提纯复壮,保持优良种性,建立科学的选种繁种体系。据统计,云南、贵州、四川三省萝卜品种资源有274份,占全国品种资源总数的20.13%(汪隆植和何启伟,2005)。积极收集本地区萝卜资源,妥善保存、繁殖,防止品种混杂和种性退化,为全省耐抽薹、优质加工型白萝卜新品种选育工作奠定基础。二是着力提高品种研发、科技创新能力。采用增加投入,联合企业、科研院所集中攻关的方式,选育具有自主知识产权的品种。三是加强科研院所与企业开展科技合作,优化科技资源配置、促进成果转化。云南省加工型萝卜产区已走出了一条“公司、协会+基地+农户”的产销模式,即由公司、当地萝卜协会与农户签定合同,并提供种子,组织生产和收购,辅之以政府引导的形式。但总结近几年的经验,云南省从事萝卜条(丝)加工、销售的企业、协会较多,但真正具有技术创新能力的较少,而科研院所具备良好的科研创新平台和能力,如果两者相结合,有望走出一条“科研机构+公司、协会+基地+农户”的新路子,从而真正降低种子成本,为加工型萝卜产区农户创造更多经济效益。目前在云南省科技厅新产品开发项目资助下,云南省农业科学院园艺作物研究所已选育出两个加工专用型萝卜品种在生产上推广运用。

3.2 建立加工型萝卜标准化生产体系,提高商品品质

云南自然条件良好,工业污染少,空气优良,水质清洁,为区域性原生态农产品生产创造了优越的条件。提高白萝卜加工商品品质和生产效益,必须依靠“生态环保”出效益,“安全优质”作保障,全面实施标准化生产。近年来石屏县龙武镇在当地白萝卜专业协会的协助下建成高产示范样板田66.67 hm2,平均每667m2产量逾7000kg,比传统种植增加逾1000kg,增幅达20%,起到高产示范样板的宣传带动作用。建立了以坡头甸、龙武为主的无公害白萝卜生产基地666.67hm2,强化科技培训,使广大农户尽快掌握白萝卜高产无公害栽培技术,提高农民的科学种植水平。为进一步落实、扩大产品的标准化生产体系,还应加强政府引导及科技投入,开发研究提高产品质量和稳产水平的相关实用性生产技术;加强生产基地建设,从源头上杜绝污染,制定科学高效的白萝卜生产技术规范和产品质量标准,提高农民的组织化程度,实行集约化栽培,落实标准化生产,采取控制化肥、农药和重金属污染的综合栽培技术和管理措施,并加强生产监督指导和农药残留等产品指标质量检测,保证产品质量和效益。

3.3 加强农业基础设施建设,增强产业发展后劲

农田水利建设是农业发展的基础。云南山区面积大,山地多,耕地质量低,农业基础设施建设滞后,2010年耕地保有量为 604.87万hm2,其中有效灌溉面积占耕地面积的36%,比全国低12%。自2009年以来的持续干旱,更加暴露了云南省大部分地区农业生产相关配套建设不足、水利条件参差不齐的问题。部分农村水、电、路状况急待改善。以禄丰县为例,近年来严重的旱情给白萝卜产业带来了巨大的影响,水利条件稍好的地方,每667m2产鲜萝卜8t,而条件差的地方,每667m2产鲜萝卜4t,减产50%,“雨养农业”的格局依然存在。因此,只有配套建设白萝卜产区的排灌渠系和交通道路,才能提高白萝卜产业化经营的经济效益。同时增加对农田水利建设的投入,加快病险水库的除险加固步伐,在重点产业区兴修水库及排灌沟渠,提高水资源利用率;在大面积的产业区兴修公路,提高公路等级,降低运输成本,提高经济效益。

3.4 壮大龙头,塑造品牌,做大、做强加工型萝卜产业

首先,龙头企业建设是带动加工型萝卜产业发展的动力来源,在萝卜条(丝)销售和加工上应采取政策和技术扶持的办法。建立龙头企业,可以从国内外销售、加工入手,凭借云南省高原农产品具有的“丰富多样、生态环保、安全优质、四季飘香”的特点和优点,生产市场适销的产品,进一步做大、做强干制萝卜条(丝)的销售市场。二是建立统一、规范的萝卜条(丝)交易市场。经过二十多年的发展,云南干制萝卜条(丝)的内销、出口为越来越多的山区及少数民族地区人民带来了经济效益。但省内专业从事萝卜条(丝)批发、交易的市场几乎为零。农户加工的萝卜条(丝)绝大部分被当地萝卜协会、公司收购后,各企业、协会再根据国内外市场需求自行销售。全省从事萝卜条(丝)收购的公司、协会数目多,但规模小且分散,这一现状也制约了云南省加工型萝卜产业的发展。应进一步加强政策引导,以市场为导向,整合、优化各地区资源优势,建立统一、规范的萝卜条(丝)交易市场,为萝卜条(丝)内销、出口创造更加有利的平台;三是打造“云系”、“滇牌”特色加工型萝卜产品。以山东潍坊寒亭区和潍城区注册“潍县”及“巨丰”牌商标为例,每年给当地种植户带来的直接经济效益都在500万元以上(郝宝文,2000)。结合云南省“十二五”规划,借打造云烟、云糖、云茶、云胶、云菜、云花、云薯、云果、云药、云畜、云鱼、云林“12大品牌”的契机,打造有优势、有影响、有竞争力的云南加工型萝卜产品绿色品牌,全面提升云南农业的综合效益,持续增加农民收入,以保障云南加工型萝卜产业健康、稳定、可持续发展。

郝宝文.2000.潍县萝卜生产发展现状的研究〔博士论文〕.北京:中国农业大学.

李添群,叶旭刚.2011.萝卜高效栽培模式初探.上海蔬菜,(6):40-41.

刘少龙.2009.禄丰县玉米间大豆套萝卜高产栽培模式.云南农业,(1):37-38.

农业部.2008.2006年全国各地蔬菜播种面积和产量.中国蔬菜,(1):65-66.

汪隆植,何启伟.2005.中国萝卜.北京:科学技术文献出版社:17.