新创企业国际化理论研究

2012-04-02胡文郁

○胡文郁

(上海财经大学 上海 200433)

随着世界经济格局的变化,企业通过积极参与国际竞争不断提升自身竞争力,全球经济一体化成为当今世界经济发展重要趋势,使企业在成立之初就直接踏入国际市场,拓展了企业的生存空间。关于企业国际化问题的研究,国内外学者多从传统企业国际化理论和国际新创企业理论两种类型的理论视角对企业国际化相关问题进行诠释。国际新创企业已经不再仅仅是指那些大型跨国公司,而是成为越来越多的中小企业国际化经营中出现的一种新现象,并且呈迅速发展的态势。

图1 企业发展的四个阶段

一、新创企业(New Venture)

“新创”即刚刚建立的意思。所谓新创企业,是指发展早期阶段、处于创业期的企业,称之为“New Venture”(Madsen,1997)。简而言之,新创企业就是处于刚刚建立阶段的企业。

新创企业不同于中小企业。众所周知,一个企业从诞生到消亡,一般可分成初创期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段,而新创企业是处于初创期的企业,即从企业创立到成长,从简单化经营到规范化、专业化管理的过程。

而国内外学者从组织生命周期的角度对企业成长阶段的划分也是不尽相同。而绝大多数学者主要关注企业创建的年限,比如Govin、Slevin和Govin(1990)把新创企业界定为成立12年以内的企业,Mille、Camp(1985),Zahra(1996)及蒋春燕、赵曙明(2006)等学者则把国际新创企业界定为成立8年以内的企业,但Oviatt、Mc Dougall(2000),Zahra、Irel and、Hitt(2000)等更多的国内外学者把国际新创企业界定为成立6年以内的企业。并且他们认为企业最初创立的前6年是决定一个企业能否持续向外布局与发展的关键时期(The State of Small Business,1992)。Adizes(1989),Kazan jian、Drazin(1990)在其研究中发现,新创企业自成立至成熟前,都经历一个特殊的早期成长阶段,处于此阶段的企业均可称之为“新创企业”(Chrisman etal,1998)。如图1所示。

而对于新创企业的年限问题,在学术界并没有统一的结论。Brush(1995),Brush、Vanderf(1 9 9 2),Shrader(1996)等学者在研究影响新创企业发展的因素的实证研究中得出结论,新创企业的成立时间应该为小于或等于6年。而国内学者关于新创企业的研究中则认为由于我国目前风险投资机制还非常不健全,新创企业的成立的时间应该在1—8年之间(曲延军,2005)。近年来,由于科学技术的发展,产品更新换代加速,企业生命周期缩短,越来越多的学者和企业家认为新创企业成立时间应定在6年或更少时间(Shrader、Oviatt,Mc Dougall,2000)。

二、国际化(internationalization)

“国际化”(Internationalization)这一概念最早是由美国哈佛大学教授雷蒙德·弗农(Raymond Vernon)在1966年正式提出。雷蒙德·弗农(Vernon)认为企业在生命周期的不同阶段发展,企业产品的生产销售逐渐由本国透过出口销售转向国外销售。亦即企业的国际化过程是一个连续过程。国际化始终是国内外学者研究的中心课题。特别是到了19世纪70年代,国外学者对企业国际化问题进行了深入的探讨。但目前国内外学术界和企业界关于“国际化”内涵还存在争论。1969年瑞典的著名学者约翰·费耶维舍(John Fayerweather)教授就对国际化进行了研究,他认为,“不管国际化的定义多么复杂,然而它只是有一个最基本的特征:涉及两个或更多国家的经营活动。所以跨国经营所特有的概念就是必须直接来自于被国界以某种方式所分割的经营过程。”Hittetal(2007)认为,企业国际化是企业把其产品或服务推广销售到本国以外的其他国家,由国内市场向国际市场发展的一种持续的演进过程(Melin,1992)。在这个过程中企业加大了技术创新和对国外市场的资源投入,提高其国际参与度(Jollanson、Vahlne,1977)。而 Welch、Luostariuen经研究发现国际化是一个双向过程,它包括外向国际化(OUTWARD)和内向国际化(INWARD)两个方面(Welch、Luostariuen,1988,1993)。同时,企业内向国际化会影响其外向国际化的发展(Lawrence S.Welch、Reio K.Luostatinen,1993),即:企业国际化是指企业进行跨国经营,参与国际分工的过程。罗宾逊(Richard D.Robinson)在《企业国际化导论》一书中提出:“国际化的过程就是在产品及生产要素流动性逐渐增大的过程中,企业对市场国际化而不是对某一特定的国家市场所做出的反应。”

近年来,我国学者对此问题也进行了不断的探索。中国社会科学院研究员鲁桐认为,企业国际化经营过程,是企业由内向国际化向外向国际化经营的过程。庄致远将企业的国际化经营比喻成一条变形虫,没有一定的形状,哪边有营养,就往哪边贴过去,尽情地吸取养份。

由以上分析我们可以看出,国内外学者和中外企业界对国际化的理解尽管有些不同,但其所蕴含的实质却是一致的,即企业的国际化是指企业生产与经营活动从国内市场“走出去”,以全球经济市场为导向,从事全球性的经营活动。企业国际化顺应了现代经济和科技发展的趋势,它既是生产国际化及国际分工与合作的必然产物,又是对传统经营方式的突破(刘整书,1994)。

三、企业国际化理论发展的研究综述

企业的国际化经营带动了企业国际化理论发展的速度。近些年来,全世界不同国家和企业事业单位的专家和学者对企业国际化经营的理解有所不同。

企业国际化经营的迅速发展推动了企业国际化理论的迅速发展。对企业国际化经营的理论解释成为学术界的一大热点,经济学家从不同角度和层面进行分析和研究,探寻企业国际化经营的动因,提出相关的国际化经营理论。西方学者关于企业国际化经营的经典理论主要可分为基于贸易的跨国经营理论、国际化动机理论、过程行为理论,以及发展中国家动机理论四大类。我国由于历史原因对国际化理论的研究起步较晚,改革开放以后,才有学者对我国企业是否该进行国际化经营开展研究,目前尚未形成国际上公认的独特理论体系。

1、基于贸易的国际化理论

一般说来,企业的国际化经营活动是从国际贸易开始的。在历史上企业国际经营活动也以国际贸易这种形式最早出现。因此,古往今来的很多学者研究企业经济活动也都是从最初研究国际贸易开始的。

最早的古典贸易理论起源于英国学者亚当·斯密(Adam Smith)。1776年斯密在其著作《国民财富的性质和原因的研究》(Inquiry in to the Nature and Cause of the Wealth of Nations)(简称《国富论,The Wealth of Nations》)中首次提出后人所瞩目的“绝对优势理论”。亚当·斯密从生产成本的绝对差别角度认为,当甲国国家生产一种商品比乙国生产同一产品更有优势时,乙国可以通过生产、交换向甲国进口该种商品,则对贸易双方国家来说都可以从中获得更多的利润。

1817年英国著名经济学家大卫·李嘉图(David Ricardo)在亚当·斯密(Adam Smith)的绝对成本理论基础上通过对英国与葡萄牙之间的贸易往来进行了长期的考察提出了“比较优势理论”(Compared with Advantage Theory)。李嘉图的“比较优势理论”论述了企业的国际贸易活动不可能在地区和国家之间随意进行,他强调了地域的重要性,即企业的国际贸易活动应该根据各国的实际情况互惠互利地进行。国际分工和国际交换活动应根据各国的自然优势和后天获得的优势来进行。

1848年大卫·李嘉图的学生英国著名经济学家约翰·斯图亚特·穆勒(John Stuart Mill)在肯定了李嘉图的比较优势理论的同时,进一步采用两个国家、两种商品的模型作了更为详尽的考察。他研究得出,企业的国际贸易活动是在两个国家生产同一种产品时的成本有差别的基础上,其中一国为了节约本国成本,进而可以和他国进行廉价的产品交换,其交换比率不仅取决于双方该商品需求强度,同时产品交换比率还“取决于该国可以从国内消费用的本国商品的生产中抽出多少资本”。即对该种产品的相对需求强度较小的国家,在双方进行国际贸易活动中占有较为有利的位置。产品交换比率越靠近本国国内同类产品的交换比率,该国企业可能获得的贸易利益也越大。反之,对该国企业能获得的贸易利益也越小,对本国经济生活发展愈不利。穆勒的这种观点被后人称为“相互需求学说”(Reciprocal Demand Doctrine)。简言之,在两国国际贸易中对同类产品的相对需求强度及贸易双方具体的交换比率决定着此类国际贸易标准。反之亦然。

随着时代的发展,古典贸易理论的局限性越来越显露出来。尤其是日本在二战后经济的迅速崛起,使人们开始关注国际贸易这一经济现象。在这一时期比较有代表性的理论有:筱原三代平的动态比较优势理论、赤松的雁形理论、弗农的产品生命周期理论和小岛清的边际产业理论。这些理论后人称之为动态比较优势理论。比较优势理论是建立在静态贸易理论研究框架的研究基础上,并基于市场完全性的假定,具有一定的局限性,并且这种理论主要侧重于以国家为投资主体而忽视了真正的投资主体——企业。因为种种不利因素,使古典贸易理论在当时并没有得到世界各国的拥戴,致使这种理论没有普遍地兴荣起来。

2、基于外国直接投资的国际化理论

20世纪中期,又一种贸易理论产生,那就是外国投资理论。相对于国际贸易理论来说,外国投资理论是一个全新的领域。60年代初,斯蒂芬·海默针对企业对外直接投资各国利率的差异性展开研究,经过他博士期间的大量调研得出,传统的国际资本移动理论只是用来说明证券资本的国际移动,并不能用于解释发达国家间相互投资的情况。他主张,将理论完全建立在不完全竞争市场中,根据市场本身固有的自然属性,当一个企业决定进行海外投资时,企业管理必然会把这种行为进行权衡利弊,而且他所投资的领域也必然是他所熟悉的领域,当这种比较优势比较明显时,企业才会断然做出投资的行为。海默的特定优势理论突破了古典贸易理论中的以完全竞争为前提的研究假设的研究框架,推动了国际贸易理论的发展。同时,海默以自己的独到的学说,证明了各国利率并不是影响国际投资的绝对因素,这条学说就是著名的“特定优势理论”。

英国雷丁大学教授约翰·邓宁于1978年提出“国际生产折衷理论”。各国企业所从事国际生产的方式是由这个企业所拥有的垄断优势、内部化优势、区位优势以及这三种优势的不同组合决定的。只有这三种优势同时具备了,企业就拥有了对外直接投资的动力和条件。由于约翰·邓宁的理论适应了不同类型国家进行国际贸易活动,因此,他的理论成为当时国际贸易理论的主流。

与此同时,1976年英国学者克利(PeterJ.Buckley)和卡森(MarkC.Casson)在斯蒂芬·默然(StephenH.Hymer)特定优势理论的研究基础上,经过系统研究认为,各国不同类型的企业之所以积极开展对外投资业务,主要是为了利用和开发新产品,即“内部化优势理论”(Internalinalization Advantage,简称“I”优势理论)。内部优势理论的诞生,将人们的研究重点从对外直接投资转向企业内部的组织形式。人们通过探讨企业国际化经营的动机、模拟企业的市场定位,以寻求企业利润最大化。

经过以前各位学者的研究,不难看出,企业之所以进行直接投资,是由于被投资区(东道国)有一定的区域优势,这些优势包括:生产要素、市场位置与潜力、贸易壁垒、经营环境等因素。这些相对优势促使国际企业对其进行外直接投资。

3、发展中国家和地区的国际化理论

美国经济学家刘易斯·威尔斯(LouisT.Welles)1983年出版了《第三世界跨国公司》,该书被学术界认为是研究发展中国家和地区国际化经营活动的开创性成果。在书中他通过对从事制造业经营的1964家海外子公司和963家母公司从投资动机、竞争优势、投资方式以及政府政策等问题了研究。威尔斯认为,发展中国家的企业拥有“劳动密集型”和“灵活性”的生产技术,这些工厂成本低、灵活性较高,特别适合低成本进行批量生产国家制成品市场的需要。而威尔斯对发达国家进行国际化经营52家制造业企业的一项调查表明,发达国家的绝大部分企业进行国际化经营则是在大规模生产技术无法获得规模效益的情况下,进口的外国技术进行了改造在全球竞争中获得收益,同时依靠低价行销策略来参与全球经济的竞争,以满足多样化产品的市场需求。因此,这种理论主要针对发展中国家的对外贸易和对外投资。威尔斯有关发展中国家和地区的国际化理论的研究在西方理论界被认为是在该领域研究的早期代表性成果。

上个世纪8 0年代初期,英国经济学家拉奥(Sanjaya Lall)针对印度跨国公司的竞争优势和投资动机的实证研究,提出了“第三世界跨国公司的技术地方化理论”。

理论指出,无论发展中国家还是发达国家,企业进行国际化经营的必要条件是企业的特有的技术优势——但这种技术的形成却包含着企业内在的创新活动。企业通过技术创新使企业能够保持能够形成和发展自己的“特定优势”(Proprietaryad vantage)。换句话说,只要这些发展中国家和地区的企业要对进口的技术和产品进行改良,以使得这些技术或产品能够更好地满足当地市场的需要。拉奥的技术地方化理论对于分析发展中国家和地区企业国际化经营的意义在于,它不仅分析了发展中国家企业的国家竞争优势,而且强调形成竞争优势所需要的企业创新活动。正是这种创新活动给企业进行国际化经营带来了较高的经济绩效。

20世纪80年代中期,发展中国家和地区开始将对发达国家采取直接投资。这时英国里丁大学著名专家坎特威尔教授与其学生托兰惕诺对发展中国家对发达国家外直接投资进行了系统的考察,提出了“第三世纪国家技术创新产业升级理论”。坎特威尔和托兰惕诺在该理论中指出,无论是发达国家还是发展中国家,尤其是处于尖端的高科技领域对技术和产品的大量的研究与开发投入相对一国经济的发展都具有促进作用。而一个国家的产业竞争是与这个国家的区域优势相关,发展中国家企业的技术创新并没有很强的研究与开发能力,因此,发展中国家和地区的企业在创新过程中以国际化标准来提高创新绩效的,尽管发展中国家和地区的对外主要投资的产业是随着时间的不同而不断改变,但却是可以预测的,发展中国家和地区的企业一旦获得新的技术,马上就会进入该领域,实现国际化发展。

4、基于企业国际发展阶段的国际化理论

20世纪70年代由一批北欧学者提出的企业国际化阶段理论描述了企业国际化过程中的“关键点”方式来探索国际化成长规律。企业国际化阶段理论包括:理查德·D·罗宾逊的六阶段理论、伊戈尔·安索夫的三阶段理论和小林规威的五阶段理论。

美国学者理查德·D·罗宾逊(Richard D·Robinson)在其著作《企业国际化导论》一书中提出,经济学中的国际化是企业有意识地追逐国际市场的行为体现,他将企业国际化过程分为六个阶段:一是国内营销阶段,主要从事国内生产销售;二是前出口阶段,开始对国际市场发生兴趣,对国际市场进行调查,并有不规则的出口;三是试探性介入阶段,开始小规模的国际营销活动;四是积极介入阶段,以直接出口方式向其他国家出口产品;五是跨国经营阶段,建立跨国企业;六是国际战略阶段,以全球市场为坐标,制定企业的战略投资计划。

1965年美国学者伊戈尔·安索夫(H.igor Ansoff)在其著作《企业战略》中主要针对企业的国际化经营的产品种类数量提出他的三阶段理论观点。他将这些多角化经营的企业发展阶段设定为从出口阶段——国际阶段——跨国经营阶段。这类企业的国际化发展过程打破了传统的方式,几乎从刚建立就开始实施国际化经营战略。

1998年日本著名商学院教授小林规威和他领导的工作小组经过对日本现存的100多家跨国公司和美国、欧洲的几十家跨国公司进行了系统的研究,进而提出企业国际化的五个阶段:第一阶段,总公司以出口为主要经营特色实施国际化发展战略;第二阶段,企业自身的国际化经营,并采取进口替代战略;第三阶段,以第三国为产品生产地,在从事海外生产过程中进行经营活动;第四阶段,公司采取全球化发展战略;第五阶段,深化全球化发展战略。小林规威教授又在上述五个阶段的基础上对每个阶段的国际化程度进行了综合评价。

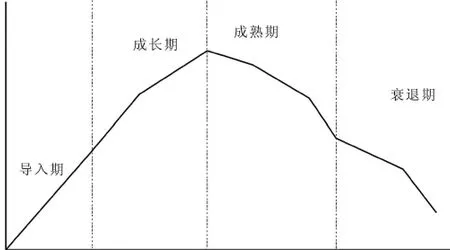

图2 产品生命周期图

5、国际化动机理论

在20世纪50年代末国际化经营的迅猛发展的背景下,自20世纪60年代开始,以美、英为代表的许多西方经济学者从政治、经济、文化等方面对国际化经营行为进行了深入系统的研究分析,国际化理论不断丰富,形成了众多的国际化理论。而企业的国际化动因理论是其中的一个重要的理论分支,解答了企业实行国际化的必要性和可行性。

(1)产品生命周期理论。1966年,哈佛大学教授弗农(R.Vernon)在其著作《产品周期中的国际投资和国际贸易》中第一次提出产品生命周期理论(Product Life Cycle),利用产品生命周期的更替,来解释战后美国企业对外直接投资的动机。产品生命周期如图2所示。

20世纪60年代中期,美国著名经济学家雷蒙德·弗农(Raymond Vernon)根据企业处于不同阶段生产成本的不同和生产区位选择的差异将企业的产品生命周期分为三个不同的阶段——产品创新阶段、成熟阶段和标准化阶段。

弗农的产品生命周期理论将企业的竞争优势归结为企业的技术优势。他提出,企业在产品创新阶段,主要依靠产品出口来满足国外市场的需求;企业在产品成熟阶段,主要考虑并对国外企业进行直接投资;企业在产品标准化阶段,开始对发展中国家采取直接投资战略,因此,企业的国际化经营与产品的生命周期有着不可分割的关系。

(2)垄断优势理论。最早提出垄断优势理论是美国著名学者斯蒂芬·海默(Stephen Hymer)。1960年海默采用了美国企业不完全竞争的基本假定和产业组织理论,并以企业的对外直接投资现象为研究对象,在其博士论文《本国公司的国际性经营:一种对外直接投资的研究》(International Operations of National Firms:A Studyo FD Irect Foreign Investment)中首先提出了垄断优势理论。该理论提出,企业进行国际化经营的决定性因素是产生于企业控制了技术的使用以及采取了水平或垂直一体化经营而使其拥有的技术垄断性优势。这种水平或垂直化经营包括企业生产的产品的商标、销售与价格控制等不完全市场优势和企业生产要素市场的不完全性优势,比如专利与融资等及企业拥有的内外部规模经济。

随后约翰逊(H.G.Johnson)、卡夫斯(R.E.Caves)以及曼斯菲尔德(E.Mansfield)等将垄断优势理论进一步完善和补充。他们总结为企业的垄断优势是由于企业内部产品市场的不完全竞争性和要素市场的不完全竞争性及企业横向扩展的内外部规模经济等。

纵观上述国际化动机理论的内容,我们不难发现,无论是发达国家还是发展中国家的大中小企业在某种程度下都具有国际化经营的动机。这是全球经济背景下,企业国际分工的必然选择。企业通过国际化可以学习其他国家先进的管理方法和最先进的技术,可以加速产品创新的能力。然而,在企业发展过程中企业国际化经营也会受到内外的多种因素的制约,致使一些企业在发展的不同阶段开展国际化经营的程度是有所差异的。

四、国际化理论意涵

目前国内外企业界和学术界对于“企业国际化”的界定并没有统一的规定,归纳起来大致有以下几种解释。

1、企业的国际化过程是企业生产销售由国内市场直接延伸到国际市场

Carlson、Forsgern、Johanson(1975),Johanson、Wiedersheimpaul(1975)和Johanson、Vahlne(1977)为代表的一批欧洲学者经过一系列实证研究,在上世纪70年代中期,分别提出了“优泼萨拉国际化模型”(Uppsala Inationalization Model,简称U-M),即企业国际化阶段理论。该理论认为,企业对国际市场的追逐与组织承诺是相关的,企业进行国际化经营可以提高组织承诺(incrementalcommitment)。

2、企业国际化经营是企业有意识从国内经营进入国际市场的一种渐进过程

1989年美国麻省理工教授理查德·罗宾逊(Richard D.Robinson)出版了其著作《企业国际化导论》,他在该书中首次对企业国际化进行了界定。他指出,“国际化的过程就是在产品及生产要素流动性逐渐增大的过程中,企业对市场国际化而不是对某一特定的国家市场所作出的反应”。

3、企业国际化是指一个企业所进行的跨国经营活动的过程

理查德·罗宾逊在其著作《企业国际化导论》中对企业国际化进行了界定的同年,英国学者斯蒂芬扬(Stephen Young)教授提出“企业进行跨国经营的所有方式”。这些方式包括企业通过产品出口、直接投资、技术许可、管理合同、国际分包生产和特许经营等方式进行跨国经营活动。

近年来,伴随着我国企业国际贸易活动的不断繁荣和发展,我国企业界专家和学者也开始逐渐关注企业国际化的问题,并针对企业国际化的不同阶段进行了深入的探讨和研究,取得了一定的成果。

4、企业国际化过程是企业走向世界的经济过程

1999年我国著名学者梁能在其出版的《国际商务》中将企业国际化描述成两方面:一方面是企业产品生产销售的国际化,即企业将生产销售范围从本国扩展到世界的过程。包括直接出口、技术转让等。企业国际化的另一方面含义是指企业自身的国际化,即企业由本国逐渐发展成为跨国企业的过程。通常包括建立和发展海外的营销机构或其他代表机构、创建或购并建立子公司(或合资企业)等。

5、企业国际化是指产业竞争态势和市场结构的国际化

我国经济管理方面学者高松教授利用层次分析模型及模糊评价模型对发达国家企业跨国经营进行了系统的研究,他指出,企业国际化是产业竞争环境和竞争态势国际化的过程。1999年我国著名学者张纪康教授经过实证研究后指出,企业国际化是企业产品价值增值的各环节和价值构成,而同一产业的国际化程度在企业发展的不同阶段表现也是不相同的。

纵观上述研究不难发现,企业国际化是指企业在世界经济大环境下,以世界经济发展为导向,以全球市场为核心所从事的跨国经济活动的过程。企业国际化顺应了现代经济和社会环境发展的大趋势。企业国际化活动既是企业参与国际分工和国际竞争的一种新形式,同时它也是国际分工与合作的必然产物。

过去学界对于企业国际化的研究文献很多,主要分为两大学派:行为学派和经济学派(Anderson,S,2000)。行为学派基于组织理论及行为观点下(behavioral prespective),主要存在两种研究学派:进程模式的国际化(Johanson、Vahlne,1977)及创新模式的国际化(Cavusgil,1980)。Anderson(1993)前者为 The Uppsala Internationalization Model;后者为 The Innvoation-Related Internationalization Model。而此两大行为学派观点都认为企业以循序渐进方式来逐步加深其国际化涉入程度,因为企业在国际化初期,缺乏海外市场知识及资源短缺、不确定程度高及高度风险规避倾向会阻止企业进行快速国际化。尽管前面两个行为学派主流观点在相当程度上解释了企业涉入国际市场的决策行为,但Anderson(1993)认为这两个模式从理论到准则来评估国际化模型并不完全符合理论的准则。另有部分学者则认为进程模式尽量适用于解释企业国际化初期现象(Forsgren,1989)。而也无法解释所有企业国际化现象,例如:有些企业在创业初期即采快速高度国际化策略,而此现象很明显完全背离进程模式国际化行为的预测。而这些新创企业不遵循进程模式国际化理论所描述的渐进发展路径,反而是采取跳跃式进入方式,跳过国内市场而直接出口或海外生产设厂,摒弃了传统国际化理论所描述的“由近而远”的渐进模式,所以传统国际化阶段或理论虽然解释了企业国际化过程中的路径选择,但却无法解释80年代后期全世界蓬勃发展的新兴企业组织——国际新创企业或“天生全球化”企业现象。

而除了上述行为学派的企业国际化理论外,经济学派的企业国际化理论在解释国际新创企业创立与成长方面也有一定的局限性。经济学派的国际化理论源于欧美,主要以欧美等发达国家的大型跨国企业及其国际化行为作研究对象。在经济观点下解释国际化现象的代表理论包括国际产品生命周期(Vernon,1966)、 寡占互 动 (oligopolistic theory)(Knickerbocker,1973)、内部化理论(Internalzation theory)(Buckley and Casson,1976)、垄断优势理论(Hymer,1976)等,各对厂商国际化现象提出不同的解释观点。Mc Dougall、Shane、Oviatt(1994)对照上述四种经济观点下主要的国际化理论,对国际新创企业的创立和成长进行分析后,都认为这些理论无法很好解释国际新创企业的现象,因为各有其限制。

所以,无论是行为学派或经济学派,虽然提出时间点不同,解释企业国际化的视角不同,但两者主流学派都混为企业在成立一段时间后,在国内发展有了基础,才会展开国际化。但对这类新兴企业形式“从创始就致力于国际商务活动的新创企业”或“天生全球化”现象缺乏应有的关注,因为新创企业与已成熟企业根本在行为特质、资源与能力禀赋、战略与路径选择方面存在许多不同。而过往以成熟企业为基础的主流理论无法解释新创企业的国际涉入行为。

国际化是企业成长的重要战略途径选项之一。在全球经济一体化高速发展的今天,任何企业的生存与发展都不可避免地必然要面对国际化问题。当一个企业经营活动开始实施国际化战略时,这个企业就已经开始了国际化进程,国际化战略已经成为一个企业发展的重要的组成部分。基于此,本文系统地梳理和归纳了已有的国际新创企业国际化的相关理论。

因此,企业国际化经营是企业将自身融入世界经济环境中的一种活动。在企业国际化经营过程中,企业通过在全世界范围内生产和销售产品。即企业在国际化发展过程中要能够及时、准确地掌握世界经济信息,引进和利用全球最先进的技术和设备,以便占用广阔的世界经济市场。但同时,企业国际化经营也会给企业带来巨大的经济风险。

[1]黄炳沧:创业行为、个人特质、人际网络及社会倾向间之关联性研究——以管理顾问业为例[D].台湾大学商学研究所未出版硕士论文,1993.

[2]伊查克·爱迪斯:企业生命周期[M].中国社会科学出版社,1997.

[3]雷蒙德·弗农:产品周期中的国际投资和国际贸易[J].经济学季刊,1966(1).

[4]理查德德·罗宾逊著,马春光等译:企业国际化导论[M].对外贸易教育出版社,1989.

[5]庄致远:国际化趋势,锐不可挡[J].国际投资季刊,2003(16).

[6]亚当·斯密著,郭大力、王亚南译:国民财富的性质和原因的研究[M].商务印书馆,1972.

[7]大卫·李嘉图:政治经济学和赋税原理 [M].华夏出版社,2005.

[8]约翰·穆勒著,赵荣潜、桑炳彦、朱泱、胡企林译:政治经济学原理[M].商务印书馆,1996.

[9]Dunning,J.H.Trade,Location of Economic Activities,and the MNE:A Search for an Eclectic Approach.In B.Ohlin ed.,International Allocation of Economic Activity [M].Holme and Meier,1977.

[10]Buckley,Peter J.and Mark Casson.The Future of the Multinational Enterprise[M].London:Macmillan,1976.

[11]刘易斯·威尔斯:第三世界跨国企业[M].上海翻译出版公司,1986.

[12]拉奥:新跨国公司:第三世界企业的发展[M].伦敦John Wiley&Sons 出版公司,1983.

[13]Cant well,John& Tolentino,Paz Estrelia E:Technological Accumulation and Third World Multinationals Discussion Paper in International Investment and Business Studies,No.139[Z].U-niversity of Reading,1990.

[14]理查德德·罗宾逊:企业国际化导论[M].对外贸易教育出版社,1989.

[15]战略管理.安索夫:公司战略[M].台北前程企业管理公司,1995.

[16]小林规威:日本企业的海外经营之道[M].花城出版社,1998.

[17]雷蒙德·弗农:产品周期中的国际投资和国际贸易[J].经济学季刊,1966(1).

[18]Hymer,S.H.The International Operations of National Firms:A study of Direct Foreign Investment[M].M.I.T.Press,1976.

[19]理查德德·罗宾逊:企业国际化导论[M].对外贸易教育出版社,1989.

[20]Stephen Young,James Hamill,Colin Wheeler,Richard Davies:International Market Entry and Development[M].Harvester Wheat sheaf,1989.

[21]梁能:国际商务[M].上海人民出版社,1999.

[22]刘整书:企业国际化经营的思考[J].山西财经大学学报,1994(2).

[23]Oviatt,B M&McDougall,P P.Toward a theory of internationalnew ventures[J].Journal of International Business Studies,1994,25(1).