亚抑菌浓度头孢西丁体外诱导大肠埃希菌耐药转移

2012-01-24林日文

韩 珍 林日文 李 静

广东省惠州市职业病防治院 516000

超广谱β-内酰胺酶(ESBLs)是一种新的β-内酰胺酶(BIA),主要产生于大肠埃希菌和克雷伯菌属,能水解三代头孢菌素和单环酰酶类(氨曲南),并被BIA抑制剂(如克拉维酸)所抑制,ESBLs的产生和播散给临床感染的治疗带来极大挑战。本研究旨在观察亚抑菌浓度头孢西丁诱导产ESBL大肠埃希菌临床分离株体外耐药质粒接合转移率及接合子MIC的变化,探讨亚浓度头孢西丁对产ESBL大肠埃希菌耐药质粒接合转移率的影响。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 菌株来源:(1)15株产ESBL大肠埃希菌临床分离株由温州医学院附属第二院细菌室痰标本中分离。质控菌株:ATCC 25922购自卫生部临床检验中心。(2)受体菌:大肠埃希菌(E.coli)C600 SMR Lac菌株(由浙江大学附属第一医院俞云松教授惠赠)。

1.1.2 头孢西丁购于中国药品生物制品鉴定所,配置成5 120μg/ml的储存液;链霉素购自山东鲁抗医药股份有限公司(产品批号:060609),氨苄青霉素购自石家庄制药集团公司,均配置成0.1g/ml的储存液。

1.1.3 培养基Muller-Hinton肉汤:MH琼脂为英国OXOID公司产品,购自广州市乐通泰生物科技有限公司;LB液体培养基配制:蛋白胨10.0g、酵母浸出粉5.0g、NaCl 10.0g加H2O至1 000ml用5mol/L NaOH调pH至7.2~7.4,121℃15min灭菌。其中胰蛋白胨和酵母浸膏为Difco公司产品,氯化钠为广州化学制剂厂产品。含氨苄青霉素和链霉素LB平板的制备:LB固体培养基高压后冷却至56℃左右,加入氨苄青霉素(终浓度为50.0μg/ml)和链霉素(终浓度为1.0mg/ml),立即至无菌的超净台上灌制LB平板。(200ml LB固体培养基加100μL 0.1g/ml氨苄青霉素,2ml 0.1g/ml链霉素)。含链霉素LB平板的制备:LB固体培养基高压后冷却至56℃左右,加入链霉素(终浓度为1.0mg/ml),立即至无菌的超净台上灌制LB平板(200ml LB固体培养基加2ml 0.1g/ml链霉素)。

1.2 方法

1.2.1 菌株鉴定及药敏试验:全部实验菌株经VITEK全自动微生物系统鉴定,药敏试验按照2007NCCLS推荐纸片扩散法进行。

1.2.2 ESBLs的判断:用头孢他啶(30μg)及头孢他啶/克拉维酸(30μg/10μg)组合、头孢噻肟(30μg)及头孢噻肟/克拉维酸(30μg/10μg)组合,各纸片相距至少24mm贴于M-H平板上,在35℃孵浴24h后测量抑菌环,任一组药物的抑菌环的直径差≥5mm时判断ESBLs为阳性。

1.2.3 头孢西丁的MIC测定:按照2007NCCLS推荐的微量肉汤稀释法确定头孢西丁的MIC值。(1)微量药敏板的制备:将头孢西丁储存液用M-H肉汤按1∶40倍稀释成浓度为128μg/ml,取200μL到12×8孔板的每排第1孔中,2~10孔中各加入100μL M-H肉汤,从第1孔取100μL到第2孔中倍比稀释,以后每孔连续稀释下去,一直到第10孔,最后100μL液体去掉不用,使终浓度为0.25μg/ml。第11孔加100μL不含药的M-H作为阳性对照,第12孔加不含药的M-H肉汤200μL作为空白对照。(2)菌液制备:挑单个菌落悬于1.8ml无菌生理盐水中,菌液浓度为0.5麦氏浊度,再1∶10倍稀释后备用。(3)从1~11孔中各加入5μL菌液,37℃过夜培养后观察结果。(4)结果判定:未见细菌生长的最低药物浓度为该药对细菌的最低抑菌浓度(MIC)。

1.2.4 接合试验:采用肉汤接合法:(1)分别挑取产ESBL大肠埃希菌和大肠杆菌C600单个菌落于1.8ml LB肉汤中,菌液浓度为0.5麦氏浊度。(2)取50μL产ESBL大肠埃希菌菌液和500μL大肠杆菌C600菌液到一管4.5ml LB肉汤中。另外单独取500μL大肠杆菌C600菌液到另一管4.5ml LB肉汤中37℃培养4h。(3)接管中取100μL菌液1∶ 100倍稀释后涂布于含氨苄和链霉素的平板上,另一管中取100μL菌液1∶100 000倍稀释后涂布于含链霉素的平板上,37℃过夜培养后计算菌落数。(4)药物诱导:在接合前分别用不同浓度的药物(1/2、1/4、1/6、1/16MIC)对供体菌进行不同时间(2、4、6、8、10h)的诱导后,用LB肉汤洗涤细菌两次以去除抗生素后用同样方法进行结合试验和计算菌落数。

1.2.5 接合转移频率的计算[1]:接合转移频率=(接合子菌落数/ml)/(受体菌菌落数/ml)。

1.2.6 接合子特性研究:对接合子进行菌株鉴定、药敏试验、ESBL表型筛选和确证试验,头孢西丁的MIC测定,方法同前。

2 结果

2.1 ESBL确证试验阳性结果如图1所示。

图1 ESBL阳性结果

2.2 供体菌产ESBL大肠埃希菌头孢西丁的MIC值为2μg/ml。

2.3 接合成功的结果如图2所示。在含氨苄和链霉素的LB固体平板上,供体菌和受体菌都未生长,而接合子可以生长;在含链霉素平板上计数受体菌的个数。

图2 接合结果

2.4 头孢西丁在不同亚抑菌浓度和不同时间的诱导后,接合转移率结果见表1和图3所示。可见头孢西丁在0.25μg/ml(1/8MIC)浓度时诱导4h的接合转移率最高,1μg/ml(1/2MIC)浓度在任何时间的诱导后都比相应不诱导的接合转移率低。

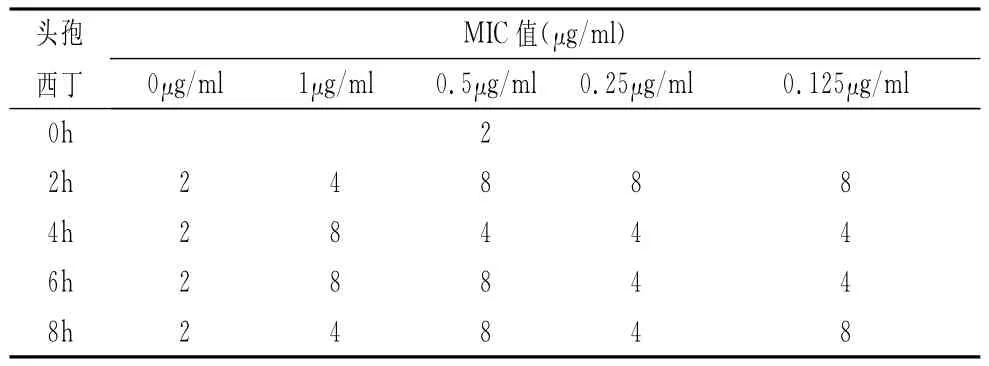

2.5 不同亚抑菌浓度头孢西丁在不同时间诱导后各接合子对头孢西丁MIC值见表2所示。可见经药物诱导后所有接合子头孢西丁的MIC值均比原供体菌高。

3 讨论

细菌只能通过非常有限的方式获得耐药基因:

表1 头孢西丁在不同亚抑菌浓度和不同时间诱导后的接合转移率

图3 头孢西丁在不同亚抑菌浓度和不同时间诱导后的接合转移率

表2 各接合子MIC值

单个基因的突变,或一种新基因的获取。后者一般通过基因的转化或接合转移引起。通过突变引起的耐药基因的出现比较慢,自发突变引起的细菌耐药发生的频率为每有机体10-6~10-10,而耐药基因转移引起的频率为每有机体10-1[2]。因此,病原菌中接合性DNA的转移是耐药性播散的主要原因,了解耐药质粒的接合转移机制对控制其播散是必要的。

本研究发现使用1μg/ml头孢西丁进行诱导时,细菌耐药性接合转移率有所下降,说明1/2MIC的药物作用时,有抑制耐药质粒转移的作用,既可以抑制耐药性的播散。但随着药物浓度的进一步减低,接合转移率会渐渐升高,在1/8MIC时的结合转移率达到最高,说明头孢西丁在1/8MIC浓度下对产ESBL大肠埃希菌耐药性转移的影响最大,即可引起耐药性的播散。该结果与国外报道的1/4MIC~1/8MIC值的四环素是诱导脆弱拟杆菌对四环素耐药转移的最佳浓度一致。耐药基因的播散可能由用于人类卫生保健和动物饲料抗生素的过度使用及越来越多的侵袭性设备和操作的使用引起。另外,大量的易感宿主和感染控制的错误治疗也能增加耐药菌的传播。本研究中还发现经药物诱导后,细菌对该诱导药物的最低抑菌浓度都有所升高,说明药物诱导能引起耐药性的增加。与国内[3]和国外文献报道的都相符。说明了亚抑菌浓度的药物可以引起细菌耐药性的增加和耐药性的播散,从而大大增大了治疗的难度。因此,制定控制大肠埃希菌对抗生素产生耐药性的策略迫在眉睫。

控制大肠埃希菌耐药性,首先,要严格控制与耐药菌出现有关的抗生素的滥用,避免无抗菌药物指征时或完全预防性用抗菌药物,避免过量使用抗菌药物,避免无针对性用药,了解当地耐药性的流行趋势和耐药谱,合理的选择用药剂量。其次,不限制低潜在耐药性的抗生素的使用,不使用无效的抗生素,积极研制开发新型抗菌药物,开发不使用抗生素或抗菌药物来治疗感染的治疗策略(如使用中药消除耐药质粒,用疫苗从根本上消灭细菌感染性疾病)。第三,抗生素的使用周期不宜过长,可以循环应用不同的抗生素,Raymond DP等[4]报道抗菌药物的循环应用可明显降低与感染相关的病死率及院内感染的发生率;第四,经验性治疗及时转变为目标性治疗[5]。最后,严格执行消毒隔离措施,防止交叉感染。对付细菌耐药性问题,除了沿用传统思路寻找新的抗菌药物外,更应该从现有相关科学研究领域发展的新角度去思考,解决耐药性问题的策略。

[1] Victor Lorian.Antibiotics in laboratory medicine〔M〕.Baltimore Williams &Wilkins,1996:483-484.

[2] LeClerc JE,Li B,Payne WL,et al.High mutation frequencies among Escherichia coli and Salmonella pathogens〔J〕.Science,1996,274(5290):1208-1211.

[3] 陈瑞,唐英春,等.亚抑菌浓度亚胺培南体外诱导铜绿假单胞菌耐药〔J〕.中华医院感染学杂志,2005,15(2):131-133.

[4] Raymond DP,Pdletier SJ,Crabtree TD,et al.Impact of rotating empiric antibiotic schedule on infectious mortality in an intensive care unit〔J〕.Crit Care Med,2001,29:1101-1108.

[5] Niederman RA,Michael S.Appropriate use of antimierobial agents:challenges and strategies for improvent〔J〕.Critical Care Medicine,2003,31(2):1608-1616.

(本文通讯作者:韩珍)

(编辑 羽飞)