Modic改变在腰腿痛患者中的分布特点及分析

2012-01-17阴宝盛杨理元王寿宇

张 锐,阴宝盛,杨 群,杨理元,王寿宇

(大连医科大学 附属第一医院 骨科,辽宁 大连 116011)

腰腿痛患者临床常见,但病因诊断困难,由于磁共振(MR)具有良好的软组织显示和多平面成像的特点,有研究用以对腰腿痛患者进行评估和病因诊断[1]。自Modic等对脊柱退变性疾病患者MRI上椎间盘相邻终板及终板下骨信号改变进行描述并将其命名为Modic改变(Modic changes, MC)以来,国外对Modic改变进行了广泛的研究[2-3],但国内的相关研究并不多。因此,本研究对Modic改变在腰腿痛病例中的分布特点进行前期的统计和分析。

1 资料与方法

1.1 病例选择

2009年3月-2010年3月因腰痛和/或坐骨神经痛在大连医科大学附属第一医院行腰椎MR检查的患者1040例(排除肿瘤、感染、腰椎术后等有明确病理改变者),男550例,女490例;年龄20~87岁,平均49岁。腰痛主要表现为腰部中线区域或旁正中区域的钝性疼痛伴有/或下肢放散痛。

MR检查:应用GE Signa CV/I型磁共振扫描仪,行腰椎矢状面T1WI、T2WI扫描以及横断面T2WI扫描。

1.2 评估指标

1.2.1 终板Modic改变的评定:按Modic终板改变标准进行分型[2-3]。正常:椎体终板信号无改变;I型:在Tl加权像上终板及邻近骨为低信号,在T2加权像上相对正常终板为高信号;Ⅱ型:在Tl加权像呈高信号,T2加权像上表现为相对正常终板等信号或轻度高信号;Ⅲ型:在Tl加权像及T2加权像上均表现为低信号。

1.2.2 肥胖的评定:按照2000年WHO推荐肥胖分型标准参数(体重指数 BMI)进行分型[4]。计算公式:BMI=实际体重(Kg)/身高2(m2),国人BMI:18.5~22.9为正常;23~24.9为超重;≥25为肥胖。

1.3 统计学方法

所有影像学资料均由一位放射科医师与一位骨科医师独立双盲分析,对两人的评估结果进行Kappa一致性检验。数据采用SPSS13.0分析软件进行统计学分析,Modic改变在性别、年龄、体重指数中的发生率的比较采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结 果

放射科医师与骨科医师对终板Modic改变评估的Kappa检验中k=0.85,两位评判者的判断结果具有很强的一致性。

2.1 基本分布特点

1040例患者中368例(35.4%)存在腰椎终板Modic改变,其中I型58例(5.6%),Ⅱ型307例(29.5%),Ⅲ型3例(0.3%)。

1040例患者共5200个腰椎椎间盘中448个椎间盘(8.6%)邻近终板发生Modic改变,其中I型59个椎间盘(1.1%),Ⅱ型386个椎间盘(7.4%),Ⅲ型3个椎间盘(0.06%)。

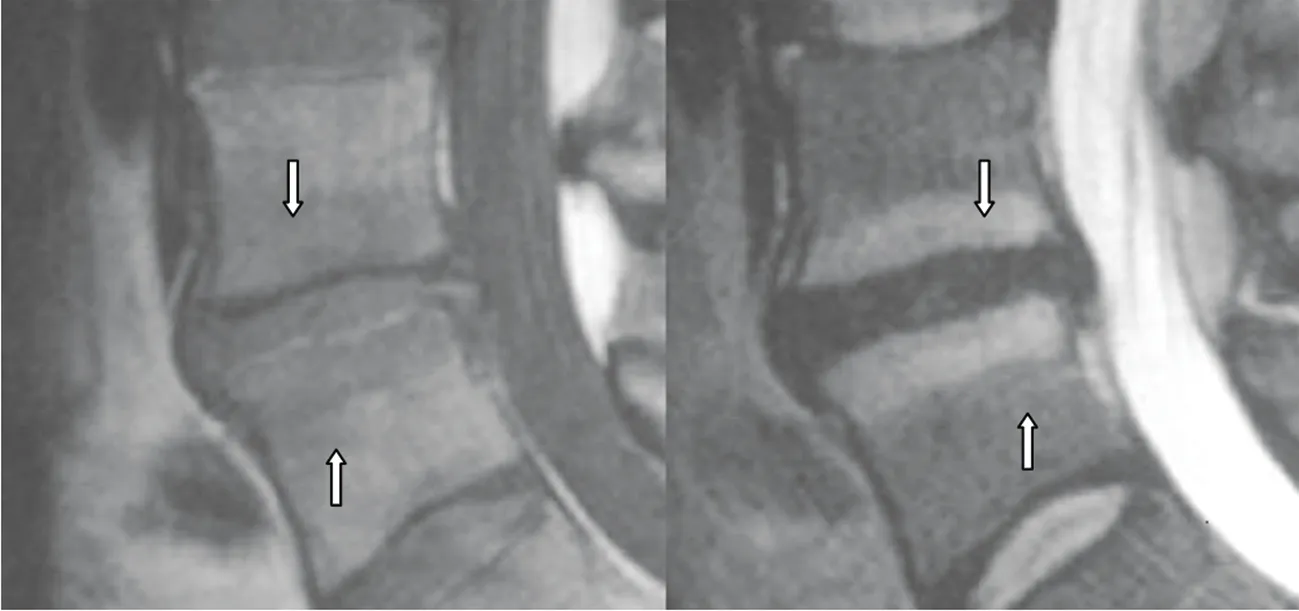

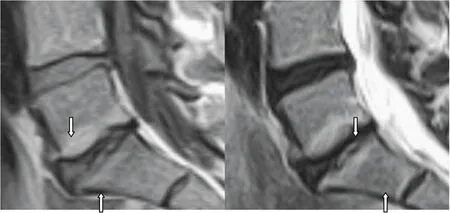

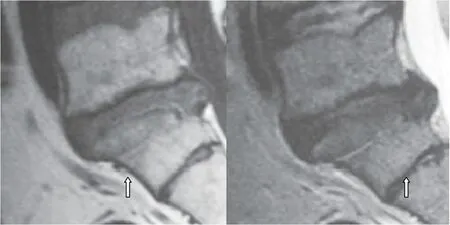

按椎间盘节段L5-S1 237个,L4-5 155个,L3-4 40个,L2-3 15个,L1-2 1个,自L5-S1至L1-2,按照椎间盘节段来统计其发生率分别为22.8%、14.9%、3.8%、1.4%、0.1%。Modic改变以Ⅱ型改变多见,I型改变其次,Ⅲ型改变最少;多发于L5-S1、L4-5这两个节段。见图1~3。

图1 Modic改变I型Fig 1 Modic change (I type)

图2 Modic改变II型Fig 2 Modic change (II type)

图3 Modic改变Ⅲ型Fig 3 Modic change (III type)

2.2 性别差异

男性30.5%(168/550)发生Modic改变,女性为40.8%(200/490), Modic改变在女性中的发生率比男性高,两组间差异有显著性意义 (χ2=5.89,P<0.05)。

2.3 不同年龄段中的分布特点

20~29岁组Modic改变的发生率为10.5%,30~39岁组为12.5%,40~49岁组为37.2%,50~59岁组为38.0%,60~69岁组为40.0%,70~79岁组为47.6%,80~89岁组为38.5%。采用完全随机设计下多组频数分布的χ2检验,结果显示,39岁以前的两年龄组间差异无显著性意义,40岁以后各年龄组间差异无显著性意义,39岁以前的两组与40岁以后的各组之间比较差异有显著性意义(P<0.05)。

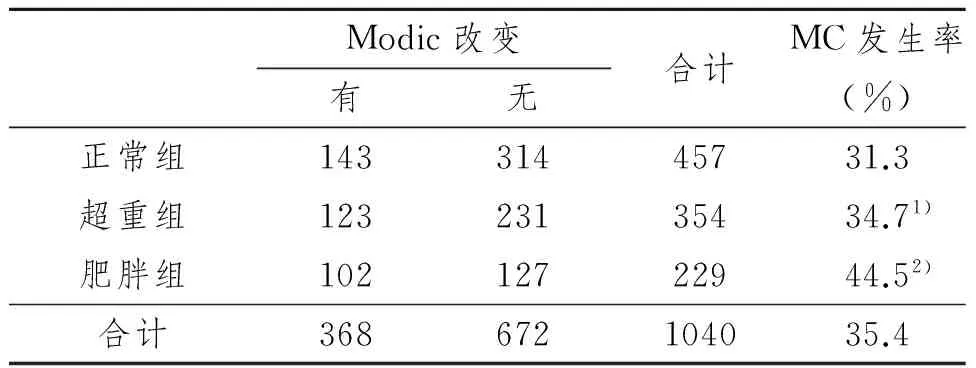

2.4 在BMI不同患者中的分布特点

Modic改变在正常组的发病率为31.3%,在超重组为34.7%,在肥胖组为44.5%。Modic改变在正常组和超重组之间的差异无显著性意义(χ2=1.08,P>0.05),正常组与肥胖组之间差异有显著性意义(χ2=11.67,P<0.05),超重组与肥胖组之间差异亦有显著性意义(χ2=5.63,P<0.05)。肥胖组中Modic改变发生率最高,见表1。

表1 腰椎终板Modic改变在体重指数不同的3组中分布情况Tab 1 Lumbar endplate Modic change in body mass index distribution (n)

1) 与正常组比较,P<0.05;2)与超重组比较,P<0.05

3 讨 论

3.1 Modic改变的分型、组织学表现

椎体终板在维持椎间盘的结构与功能的完整性和传导分散应力中起到很大作用。当终板出现损伤时,会在MRI上有所体现。

1988年Modic等[3]对终板损伤分型标准及组织学变化进行了系统描述。Modic改变分为3型:I型(炎症期),在T1加权像上终板及邻近骨为低信号,在T2加权像上相对正常终板为高信号;II型(脂肪期),在Tl加权像上终板及邻近骨呈高信号,T2加权像上表现为等信号或轻度高信号;III型(骨质硬化期),在Tl加权像及T2加权像上终板及邻近骨均表现为低信号。相应的组织学表现为:I型改变表现为纤维血管组织替代,即骨性终板断裂,终板及终板下区域有丰富的肉芽组织长入,纤维血管组织替代了增厚的骨小梁间的正常骨髓;II型改变表现为黄骨髓替代,在慢性受损的终板及终板下区域,大量脂肪细胞沉积;III型改变表现为终板及终板下硬化骨替代。

3.2 Modic改变的发生和引起腰痛的机制

有学者认为反复的力学负荷所导致的终板显微骨折是导致Modic改变和腰痛的主要原因[5]。如果近期发生,就可以表现为MRI上的T1低信号和T2高信号,即Modic I型改变。

椎间盘内部的退变迫使椎体终板承受更大的轴向负荷和应力。这种应力的异常进一步影响骨髓局部的血流和微环境的变化,并可导致其组织学上的改变,从而表现为MRI检查中的信号改变,即Modic改变[2]。

有研究认为椎间盘的反复创伤、退变导致了髓核内部炎症介质的产生,当这些毒性化学物质通过椎体终板进一步扩散,就会导致局部的炎症反应,发生Modic改变并引起腰痛[6]。

低毒力细菌感染也可能是引起Modic改变的另一个发病机制[7-8]。

3.3 Modic改变的临床分布特点

本次研究中Modic改变的发生率为35.4%,40岁以后多见,其中Ⅱ型居多,好发于L5-S1、L4-5这两个节段。Modic改变的发生率与以往的研究结果相似,样本大小和研究人群的差异,可能是导致了结果存在差异性的原因。Modic改变在腰腿痛患者中的发病率要明显高于无症状人群。从Modic等[3]的研究开始,所有发现Modic改变的病例均存在不同程度的腰椎间盘退变。针对腰椎间盘突出症患者进行的随访研究发现,新发Modic改变主要发生于椎间盘突出的节段[9-10]。L5-S1、L4-5节段是腰椎间盘突出的好发节段(95%),而以上节段同样是Modic改变发生最多的节段,也说明了Modic改变与腰椎间盘退变有关。

有研究发现,从中年起开始终板附近出现裂缝和撕裂,并与终板平行。而且随着体重的增长,椎间盘和终板承受着更大的轴向力和剪应力[11]。这反复的力学负荷必然会加速间盘退变,也可能是本次研究结果中出现的Modic改变40岁以后多见,以及随着体重指数的增加,Modic改变发生率也随之增高的原因。

本次研究中,女性多于男性,且Modic改变多发生于40岁以上,故考虑女性在此年龄段内体内激素水平改变而出现骨质疏松是产生这种性别差异的原因。

虽然没有做具体统计数据分析,但在本次研究中发现,在以腰痛为主的患者中,I型改变多于其他类型,而在以下肢痛为主的患者中,则II型改变占多数。I型相对于II型与腰痛的关系更密切的原因,可能是由于I型提示的是早期以及急性期的炎症反应,而II型代表的是一个病理过程中比较稳定的阶段,这也许正是Modic改变中II型更常见的原因,这也符合以往的一些研究结果。Fayad等[12]对存在Modic改变的腰痛患者进行椎间激素注射治疗,而对治疗后效果进行的随访结果显示,I型患者较II型在短期内疼痛明显改善,反映了I型代表的可能是早期以及急性期的炎症反应。

本研究结果提示,腰椎终板Modic改变在腰腿痛患者中的发生率较高;其中Ⅱ型居多;40岁以后多见;好发于L5-S1、L4-5这两个节段;女性发生率高于男性;Modic改变在肥胖人群中发生率高于正常体重和超重人群。

[1] Weishaupt D,Zanetti M,Holder J, et al.Painful lumbar disc derangement: relevance of endplate abnormalities at MR imaging[J].Radiology,2001,218(3):420-427.

[2] Pfirrmann CW, Metzdorf A, Zanetti M, et al. Magnetic resonance classification of lumbar intervertebral disc Degeneration[J]. Spine, 2001,26(17):1873-1878.

[3] Modic MT, Masaryk TJ, Ross JS, et al. Imaging of degenerative disk disease[J].Radiology,1988,168:177-186.

[4] 孟昭恒,王远琴,宋庆伟,等.国内外10种肥胖判定标准的比较[J].中国公共卫生,2006,11(4):147-150.

[5] Hansson T, Roos B. Microcalluses of the trabeculae in lumbar vertebrae and their relation to the bonemineral content[J]. Spine, 1981,6:375-380.

[6] Kjaer P, Leboeuf-Yde C, Korsholm L, et al. Magnetic resonance imaging and low Back pain in adults: a diagnostic imaging study of 40-year-old men and women[J]. Spine, 2005, 30(10):1173-1180.

[7] Albert HB, Manniche C, Sorensen JS. et al. Antibiotic treatment in patients with low back pain associated with Modic type 1 changes: a pilot study[J]. Spine, 2006,7: 442-447.

[8] Coscia MF, Wack M, Denys G. Low virulence bacterial infections of intervertebral discs and the resultant spinal disease processes[J]. Eur Radiol,2003,18:120-127.

[9] Albert HB, Manniche C. Modic changes following lumbar disc herniation[J]. Eur Spine J,2007,16: 355-356.

[10] Kuisma M, Karppinen J, Niinimäki J, et al. A three-year follow-up of lumbar spine endplate(Modic) changes[J]. Spine, 2006, 31:1714-1718.

[11] Boos Norbert, Weissbach Sabine, Rohrbach Helmut, et al. Classification of Age-Related Changes in Lumbar Intervertebral Discs[C]. 2002 Volvo Award in Basic Science,2002,27:2631-2644.

[12] Fagad F,Lefevre-Colau MM, Rannou F,et al. of inflammatory modic changes to intradiscal steroid injection outcome in chronic low back pain[J]. Eur Spine J, 2007,16:925-931.